Миссионерство или прозелитизм?

В Россию едут трудиться из-за рубежа, и это совсем неплохо. Наша страна выглядит привлекательно для тех, кому сложно найти работу у себя на родине, у нас они рассчитывают решить свои финансовые трудности. Вместе с тем рост диаспор вызывает и много проблем – пришельцам сложно освоиться в новой стране, нам нелегко к ним привыкнуть.

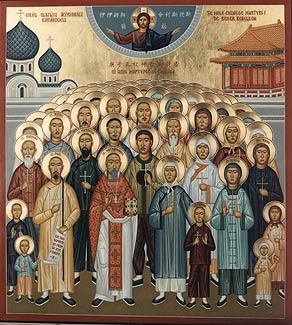

Своё отношение к приезжим складывается и в Русской православной церкви. Недавно стало известно, что Миссионерское движение имени пророка Даниила приступило к работе в китайской диаспоре. Основано оно было священником Даниилом Сысоевым, убитым в ноябре прошлого года в храме Святого Фомы в Москве. Убийство вызвало шок в российском обществе. Отец Даниил был известен своим миссионерским рвением, он не боялся проповедовать и в мусульманской среде, чем навлёк на себя гнев исламистов. Они-то и свели с ним счёты. Но и в самом православии к отцу Даниилу относились неоднозначно. Многие осуждали его за чрезмерную горячность.

Читайте статью Б. Серова «После убийства. Рассуждения о церковной миссии»

В самом деле, так ли нужны Церкви обращённые из других религий, ведь и среди русского населения у миссионеров работы хоть отбавляй? Опросы показывают, что православными называют себя более 70 % россиян, а храмы посещают гораздо меньше, причащаются же регулярно и вовсе немногие. Вот среди этих номинально православных и «захожан» и следует трудиться миссионерам. Но те, кто подхватил начинание убитого батюшки, думают иначе.

«Мы верим, что Господь привёл в наш город гостей из-за границы не только для того, чтобы они здесь учились или работали, но и для того, чтобы смогли узнать о православии», – говорит нынешний лидер движения, богослов Юрий Максимов. По его словам, «китайский проект» возник ещё при жизни отца Даниила, и тот его одобрил. Год ушёл на подготовку – и вот первую группу китайцев повезли на экскурсию в Троице-Сергиеву лавру, чтобы они своими глазами увидели одну из главных святынь православия.

Китайцы, как известно, склонны к религиозному синкретизму. Конфуцианская этика соседствует у них с даосским мистицизмом, а заботу о посмертной участи помогает удовлетворить буддизм. Первые христианские миссионеры в Китае – иезуиты – столкнулись в этой связи с серьёзной проблемой. Новообращённые легко принимали веру в Иисуса Христа и тут же включали его в пантеон других божеств – даосских и буддийских. Для христианства такой подход совершенно неприемлем, поэтому иезуиты тратили массу усилий на то, чтобы внушить китайцам идею уникальности Христа. Однако удавалось это с трудом. Вероятно, подобная проблема возникнет и у наших миссионеров, но пока речь о другом.

Эмигранты, как известно, разрываются между двумя полюсами. С одной стороны, им хочется побыстрее освоиться на новом месте, адаптироваться к культуре и быту, с другой – усиливается ностальгия по родине, память о которой хочется сохранить любым путём. Отсюда возникновение землячеств, где родная культура и религия охраняются с особым рвением.

Когда после революции и гражданской войны начался массовый исход русских за рубеж, Православная церковь обрела там второе дыхание. Быть русским значило быть православным. Отход от родной веры воспринимался как измена. Но была велика и потребность как-то интегрироваться в новой среде.

Эту потребность охотно удовлетворяли инославные проповедники. Митрополит Антоний Сурожский вспоминал, что двери католических школ во Франции в 20-е годы прошлого века были открыты для детей русских эмигрантов, но поступление в эти школы, которое открывало путь для дальнейшего образования и успешной карьеры, было чревато переходом в католичество. Речь, таким образом, шла о прозелитизме, то есть обращении в веру с помощью вещей, к самой вере отношения не имеющих. Эмигранты с их шатким положением и душевной неустроенностью особо уязвимы для прозелитизма и особо настороженно к нему относятся. Антикатолические настроения в русской эмигрантской среде, которые сохранялись на протяжении не одного поколения, были связаны именно с этим.

Конечно, нынешние диаспоры отличаются от эмигрантских сообществ прошлого большей свободой перемещения, но противоречивая психология «чужого среди своих» с её страхом потерять себя и желанием адаптироваться к новой реальности характерна для них по сей день. Похоже, миссионеры из движения пророка Даниила это учли. Во-первых, для знакомства китайцев с православием они избрали нейтральную форму экскурсии, которая ни к чему не обязывает. Поездка в Лавру лишь позволила тем получить представление о важности православия в русской культуре и истории. Во-вторых, они верно выбрали аудиторию. Это китайские студенты, для многих из которых Россия – не только место получения образования, но и предмет изучения. Поэтому принять участие в экскурсии согласились сразу 14 человек, что удивило самих организаторов. Они честно признались, что ожидали увидеть человек пять-шесть. Сейчас миссионеры планируют открыть лекторий, где сведения о православии будут излагаться уже систематически, то есть в форме, которая наиболее привычна для студенчества. Участникам экскурсии раздали литературу о православии на китайском языке. Можно предположить, что они неплохо подготовятся к будущим лекциям. Китайцы – народ усидчивый.

Знакомство с нашей культурой и историей для иностранца, живущего в России, вещь полезная. Оно даёт ему понимание того, как лучше себя вести в новых обстоятельствах и ничего не требует взамен. То есть это дар бескорыстный. Если он будет оставаться таким и впредь, это подготовит почву для проповеди. Бескорыстный дар порождает бескорыстный интерес. То, что не навязывается, может быть избрано свободно. А это и есть суть миссионерства в противоположность прозелитизму, в котором всегда можно найти элемент принуждения.

Это различие можно проиллюстрировать такой метафорой. Миссионерство и прозелитизм отличаются друг от друга, как любовь и сексуальное домогательство. Однажды я прибёг к этому сравнению на конференции, посвящённой свободе религии, и неожиданно встретил понимание таких трезвомыслящих людей, как юристы. Оказывается, американская юриспруденция разработала очень точные дефиниции, позволяющие отличить одно от другого. Почему бы на их основе не разработать нечто подобное и в области религиозных отношений? И юристы наперебой начали предлагать формулы, обличающие прозелитизм.

Миссионерство в чужеземной среде может привести и к неожиданным результатам. У нас сложился стереотип православия как веры сугубо национальной. Недаром такое количество людей называют себя в опросах православными, но для посещения церкви не находят ни времени, не желания. Для них православие – привычный атрибут культурной и национальной идентификации. Православный – понимай, русский. Проповедь в диаспоре – это прямой вызов такому стереотипу. Ведь проповедник должен так рассказать о своей вере, чтобы не задеть национальные чувства потенциальной паствы. Поэтому самое главное для него – развести друг с другом веру и этничность, показать, что христианство не знает национальных и расовых барьеров. Понимание этого даст отечественному православию прививку вселенскости и позволит ему избежать провинциальной замкнутости. Так что обращение китайцев и прочих иностранцев, желающих жить, учиться и работать в России, может пойти на пользу и ему самому.

Борис Фаликов

Также по теме

Новые публикации

Текст - это же не только определенное количество страниц, но и определенный эффект в обществе. Особенно если это текст Достоевского. Алехандро Ариэль Гонсалес, президент общества Достоевского в Буэнос-Айресе, напомнил об этом на Оптинском собрании, где встретились знатоки творчества писателя из России, Белоруссии и стран БРИКС.

Текст - это же не только определенное количество страниц, но и определенный эффект в обществе. Особенно если это текст Достоевского. Алехандро Ариэль Гонсалес, президент общества Достоевского в Буэнос-Айресе, напомнил об этом на Оптинском собрании, где встретились знатоки творчества писателя из России, Белоруссии и стран БРИКС.  Слово «апокалипсис» будоражит воображение, рисуя картины глобальных трагедий, разрушения и конца света. Однако его значение гораздо глубже и многограннее, чем просто синонимичное обозначение какой-либо катастрофы. Выясним, какие смыслы транслирует данное существительное.

Слово «апокалипсис» будоражит воображение, рисуя картины глобальных трагедий, разрушения и конца света. Однако его значение гораздо глубже и многограннее, чем просто синонимичное обозначение какой-либо катастрофы. Выясним, какие смыслы транслирует данное существительное.  11 июля 1810 года в Москве торжественно открыли Странноприимный дом – одну из первых больниц для бедных, построенную на частные пожертвования. Сегодня это один из крупнейших в России многопрофильных центров экстренной медицинской помощи. В его истории соединились имена выдающихся людей своего времени.

11 июля 1810 года в Москве торжественно открыли Странноприимный дом – одну из первых больниц для бедных, построенную на частные пожертвования. Сегодня это один из крупнейших в России многопрофильных центров экстренной медицинской помощи. В его истории соединились имена выдающихся людей своего времени.

Председатель президиума Международного совета российских соотечественников, потомок первой волны русской эмиграции Пётр Петрович Шереметев объявил о решении переехать в Россию. В своём интервью он рассказывает, что побудило его к переезду, и о своих дальнейших планах на родине.

Председатель президиума Международного совета российских соотечественников, потомок первой волны русской эмиграции Пётр Петрович Шереметев объявил о решении переехать в Россию. В своём интервью он рассказывает, что побудило его к переезду, и о своих дальнейших планах на родине.  Составные лексемы с дефисным написанием двух или более элементов часто вызывают затруднения при склонении и определении рода. Умение правильно их употреблять в речи – важный показатель грамотности. Предлагаем разобраться в грамматических тонкостях конструкций типа музей-усадьба, прайс-лист, счет-фактура и др.

Составные лексемы с дефисным написанием двух или более элементов часто вызывают затруднения при склонении и определении рода. Умение правильно их употреблять в речи – важный показатель грамотности. Предлагаем разобраться в грамматических тонкостях конструкций типа музей-усадьба, прайс-лист, счет-фактура и др.  Уже три месяца Полина Квитных, уроженка Красноярска, преподаёт русский язык детям и подросткам в Нигере. Её ученики уже не представляют своей жизни без знакомства с новыми русскими словами, играми с матрёшками и весёлых песенок из советских мультфильмов, которые включают в Русском доме на переменах.

Уже три месяца Полина Квитных, уроженка Красноярска, преподаёт русский язык детям и подросткам в Нигере. Её ученики уже не представляют своей жизни без знакомства с новыми русскими словами, играми с матрёшками и весёлых песенок из советских мультфильмов, которые включают в Русском доме на переменах.