Всероссийский конкурс «Родная игрушка», стартовавший в ноябре прошлого года, всколыхнул всю страну. Заявки пришли из 89 регионов, к проекту подключились десятки тысяч мастеров. Для многих стало откровением, что подлинно народная игрушка, продолжающая древние традиции, живёт и развивается.

Всероссийский конкурс «Родная игрушка», стартовавший в ноябре прошлого года, всколыхнул всю страну. Заявки пришли из 89 регионов, к проекту подключились десятки тысяч мастеров. Для многих стало откровением, что подлинно народная игрушка, продолжающая древние традиции, живёт и развивается. Нескучный русский: застольные игры

Тамара Скок25.12.2019

Чем занять гостей за праздничным столом? А почему бы не предложить им поучаствовать в некогда популярных интеллектуальных играх, ведь они сделают любой вечер весёлым, а кроме того, обнаружат в гостях массу скрытых талантов! Дадим несколько подсказок.

Подсказка первая: шара́да. Французское слово сhаrаdе, восходящее к провансальскому звукоподражательному charrado – «беседа», распространилось по всей Европе благодаря забавной игре. Ещё в XVII – XVIII веках в салонах знати и даже при дворе любили игры со словами, позволяющие разыгрывать забавные сцены, порождающие нелепые и смешные ситуации и повышающие градус веселья. Что же нам мешает сегодня организовать игру в слова?

Если вы принимаете гостей, подготовьтесь заранее и найдите слова, которые можно разделить на части так, чтобы каждая из них имела самостоятельное значение. Примером пусть послужит само слово шарада, которое можно разбить на три значимые части. Первая часть (шар) – круглое геометрическое тело, вторая (а) – может выступать в роли междометия, а третья (да) – как утвердительная частица. Но это объяснение звучит скучно и сложно, а если проявить фантазию, да ещё и попробовать зарифмовать шараду, будет куда интереснее:

Начало у слова найдёшь ты на ёлке,

Средину – коль палец уколешь иголкой,

А слогом конечным является то,

Что слышит жених, предложивший кольцо.

Можно разделить гостей на две команды и попробовать отгадывать шараду сообща на время. Предложите им для начала лёгкие слова с прозрачными подсказками, например:

Слог первый как возглас звучит удивленья,

Когда мы вдруг видим знакомые лица.

Второй – музыкальный итог вдохновенья,

Который задаст исполненьем певица.

(Ба-тон.)

Наверняка кто-то вспомнит хрестоматийное «Ба! Знакомые всё лица!» из грибоедовского «Горя от ума», а также устойчивое выражение «задать/задавать тон».

Или вот ещё пример:

Начало слова – как фамилия писателя,

Та, что по виду как предлог,

Ну а концовка – это созидатель,

В Египте самый популярный бог.

(По-ра.)

Заметно облегчит задание наличие зарифмованной концовки, в которой будет намёк на итоговое слово. Но тут оставим простор для вашей фантазии. Попробуйте придумать сами (или предложите гостям) шарады к следующим словам: до-ли-на, па-у-тина, шок-о-лад, за-бор, ты-ква, фа-сон.

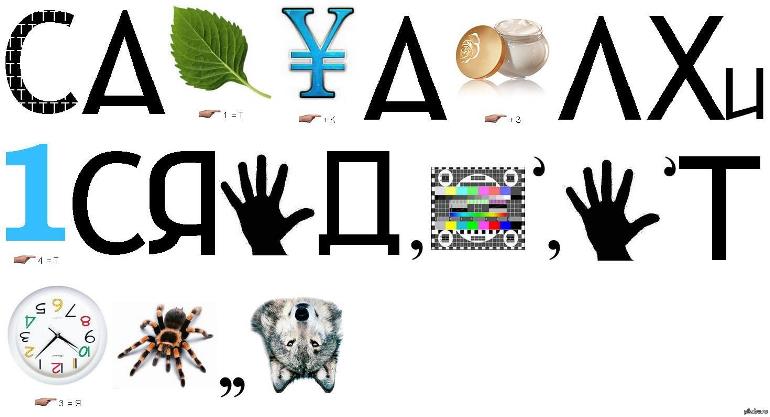

Подсказка вторая: ре́бус. Латинское слово rebus — буквально «вещами, предметами, при помощи вещей». И действительно, в этой загадке слова даны в виде изображений различных предметов в сочетании с буквами и знаками. Значки в виде запятых, размещённые перед изображением или после него, означают, что нужно убрать из слова определённое количество букв. В приведённом ниже детском ребусе, где зашифрован листопад, от слова паук нужно отнять две последние буквы.

Этот пример весьма прост, да к тому же состоит из одного слова, а попробуйте разгадать сложный ребус, в котором зашифровано целое предложение. Тут вас ждёт настоящий интеллектуальный квест! Уверены, что совместные попытки найти смысл в мудрёном сочетании букв, знаков и изображений, сплотят даже малознакомую компанию и позволят раскрыться гостям, ведь тут и смекалку придётся проявить, и начитанность, и умение абстрактно мыслить...

Отгадка: По статистике на акр земли приходится пятьдесят тысяч пауков.

Когда-то ребусы были популярным занятием и даже как развивающий материал предлагались во время школьных уроков или в качестве полезного развлечения на досуге. Недаром у Вениамина Каверина в «Двух капитанах» главный герой Саня Григорьев вспоминает, как он сблизился с корыстным Ромашовым: «Мы с ним подружились за ребусами. Я хорошо решал ребусы, это его подкупило».

Отметим, что у слов шарада и ребус есть и переносное значение – вопрос, задача, требующие разрешения, разгадки: «Мир полон топонимических ребусов и шарад. Разгадывать их могут только знающие, широко образованные специалисты» (Л. Успенский «Имя дома твоего»).

Подсказка третья: буриме́. По-французски bouts-rimés — «рифмованные концы», а названная так игра заключается в том, чтобы составить юмористические стихи на заданные рифмы, а иногда ещё и на определённую тему. Например: солнце – донце, болото – охота, лиса – оса, гроза – глаза… Популярное развлечение существовало не только в устной форме, но и оставило свой след в альбомах любительниц поэзии позапрошлого столетия. Литературная энциклопедия соотносит буриме с такими понятиями как экспромт и импровизация, когда текст рождается быстро и по случаю, а также с банальной рифмой, пример которой с иронией обыгрывается у А. С. Пушкина:

И вот уже трещат морозы

И серебрятся средь полей...

(Читатель ждет уж рифмы розы,

На, вот возьми её скорей).

Подсказка четвертая: шляпа. Популярная нынче весёлая игра, в которой разбившиеся на пары команды соревнуются в том, чтобы за отведённое время (обычно не более 30 секунд) объяснить партнёру как можно больше слов. Для игры потребуется шляпа, в которую игроки бросают одинаковое количество свёрнутых бумажек со словами, которые надо будет отгадать. Необходимо соблюсти несколько правил: написанные разборчиво слова должны быть существительными в именительном падеже; достаём их из шляпы по одному; при объяснении не используем однокоренные слова и перевод на другие языки; не указываем жестами загаданные предметы; если слово не отгадано, возвращаем его в шляпу. В конце игры подсчитывается количество угаданных слов и определяется команда-победитель. Чем наградить – решайте сами.

Желаем вам приятного времяпрепровождения!

Автор – Тамара Скок, кандидат филологических наук, руководитель проекта «Современный русский»

Также по теме

Новые публикации

Всероссийский конкурс «Родная игрушка», стартовавший в ноябре прошлого года, всколыхнул всю страну. Заявки пришли из 89 регионов, к проекту подключились десятки тысяч мастеров. Для многих стало откровением, что подлинно народная игрушка, продолжающая древние традиции, живёт и развивается.

Всероссийский конкурс «Родная игрушка», стартовавший в ноябре прошлого года, всколыхнул всю страну. Заявки пришли из 89 регионов, к проекту подключились десятки тысяч мастеров. Для многих стало откровением, что подлинно народная игрушка, продолжающая древние традиции, живёт и развивается.  Почему верно писать НИ жив НИ мёртв, НИ рыба НИ мясо? Что нужно учитывать, чтобы не ошибиться в написании сочетаний типа как ни крути или остаться ни с чем? Рассмотрим случаи употребления частицы НИ.

Почему верно писать НИ жив НИ мёртв, НИ рыба НИ мясо? Что нужно учитывать, чтобы не ошибиться в написании сочетаний типа как ни крути или остаться ни с чем? Рассмотрим случаи употребления частицы НИ.  Николай Сергеевич Трубецкой – российский языковед, этнограф, историк и философ. В языкознании он разработал фонологическую теорию и стал одним из основоположников структурной лингвистики. Широкой публике он больше известен как один из основателей евразийства.

Николай Сергеевич Трубецкой – российский языковед, этнограф, историк и философ. В языкознании он разработал фонологическую теорию и стал одним из основоположников структурной лингвистики. Широкой публике он больше известен как один из основателей евразийства.

В русском языке существует не менее полусотни различных устойчивых выражений, включающих существительное «рука». Мы ежедневно используем их в своей речи автоматически, не вникая в тонкости значения фраз. Предлагаем рассмотреть самые популярные сочетания.

В русском языке существует не менее полусотни различных устойчивых выражений, включающих существительное «рука». Мы ежедневно используем их в своей речи автоматически, не вникая в тонкости значения фраз. Предлагаем рассмотреть самые популярные сочетания.  Глагол «кичиться» известен давно, но до сих пор не утратил актуальности и активно используется в речи. Каково его происхождение и значение? Что роднит его с существительным «кичка», обозначающим женский головной убор?

Глагол «кичиться» известен давно, но до сих пор не утратил актуальности и активно используется в речи. Каково его происхождение и значение? Что роднит его с существительным «кичка», обозначающим женский головной убор?