В последние годы у многих наших соотечественников за рубежом возникают сложности из-за антироссийской политики тех стран, где они находятся. Руководство РФ неоднократно заявляло, что будет отстаивать права соотечественников за границей и помогать им, где бы они ни находились.

В последние годы у многих наших соотечественников за рубежом возникают сложности из-за антироссийской политики тех стран, где они находятся. Руководство РФ неоднократно заявляло, что будет отстаивать права соотечественников за границей и помогать им, где бы они ни находились. Макс Волошин: последний киммериец

Марина Богданова28.05.2017

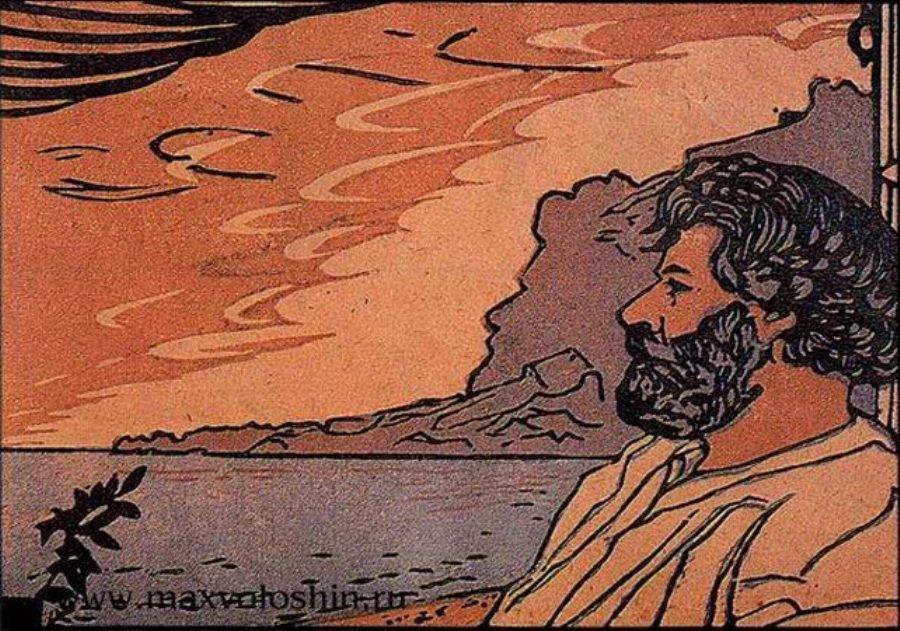

Максимилиан Александрович Волошин

Портрет работы К. Костенко. Ленинград 1925

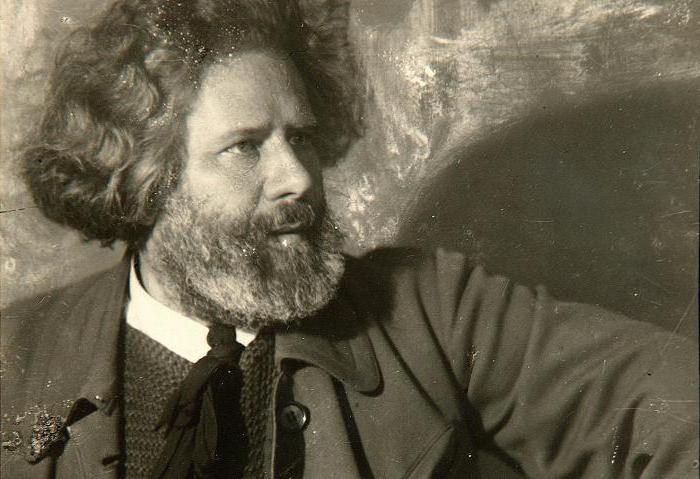

Среди гениев Серебряного века имя Максимилиана Волошина стоит чуть в стороне. Его стихи не из тех, что цитируются сплошь и рядом, его акварели, хотя и узнаваемые, не растиражированы. Скорее всего, неспециалисту вспомнится Коктебель и фотография с грузным лохматым Максом в хитоне и с повязкой на голове. А ещё вероятнее – только имя: да, был такой поэт в начале XX века…

Современники воспринимали Волошина скорее с иронией, чем всерьёз. Мандельштам открыто считал его плохим поэтом, Горький – страшным занудой, Саша Чёрный наградил едким прозвищем Вакс Калошин – прозвище прилипло намертво. И сам Макс признавался: «Всюду, и особенно в литературной среде, я чувствую себя зверем среди людей – чем-то неуместным». Но чем больше времени проходит, тем отчетливее становится фигура коктебельского чудака, киммерийца и умницы Волошина.

Макс Волошин

Пройти по всей земле горящими ступнями

Он родился в Киеве – его отец, Александр Максимович Кириенко-Волошин, происходил из запорожских казаков, а мать, Елена Оттобальдовна, урождённая Глазер, была из обрусевших немцев. Современники вспоминали о ней так: «Она была большая спорщица… ездила верхом в мужском костюме и… её оригинальность бросалась в глаза больше, чем её красота». Женщина с сильным, практически мужским характером, она ушла от мужа, когда Максу исполнилось только 2 года, порвала с ним практически все отношения, а вскоре и овдовела. Замуж второй раз так и не вышла, предпочитая жить самостоятельно – работать и воспитывать сына без помощи Кириенок-Волошиных. Маленький Макс жил с матерью в Севастополе, потом они переехали в Москву. В Москве мальчик поступил в гимназию, но учился там настолько плохо, что позднее, в Феодосии, директор, «гуманный и престарелый Василий Ксенофонтович Виноградов», прочитал отзывы из московской гимназии, «развёл руками и сказал: "Сударыня, мы, конечно, вашего сына примем, но должен вас предупредить, что идиотов мы исправить не можем"». Тем не менее в Феодосии юный Макс быстро стал достопримечательностью: влюблённый в литературу, сочиняющий стихи, увлекающийся всем подряд – от театра до живописи – подросток считался звездой, ему прочили славу «будущего Пушкина».

Идея Елены Оттобальдовны бросить московскую суету и перебраться в Крым оказалась воистину светлой. Жизнь в Москве становилась всё дороже, дела шли не очень, у сына развивалась астма, а тут по случаю дёшево распродавались большие участки земли – у крохотной деревеньки Коктебель, что в 20 км от Феодосии. К великой радости Макса, они с матерью переехали в Крым – и это решение оказалось судьбоносным. Юношеская любовь к морю, солнечному свету, древним горам и своеобразной крымской природе осталась с ним до самой смерти. Постепенно Крым начал входить в моду, летом туда приезжали дачники – среди них было много творческих, интереснейших людей. А благодетель Феодосии Иван Константинович Айвазовский не только был попечителем гимназии Макса, но и весьма одобрительно отозвался об акварелях начинающего художника.

Московский студент юридического факультета, Макс Волошин и в столице не оставил своих анархических привычек и добродушного свободолюбия. Поэтому, когда начались студенческие волнения, толстый кудрявый Макс оказался в самом центре студенческого мятежа, был арестован за участие в беспорядках и отправлен в Феодосию как неблагонадёжный, под надзор. Из университета его исключили.

Дальше было путешествие по Европе, разработка трассы Ташкентско-Оренбургской железной дороги, увлечение Ницше, работа в журналах, Париж, Италия, Испания – новые дружбы, новые впечатления, новые стихи. Невысокий толстый студент в пенсне, отчаянный чудак, страстно влюблённый в путешествия, в искусство, постоянно влипающий в разные истории, но неизменно добрый и великодушный, он умудрился познакомиться и подружиться с цветом своей эпохи – от Пикассо, Верхарна и Родена – до А. Белого, В. Иванова, К. Бальмонта. Жил, как и положено богеме, без лишней копейки, шокировал обывателей своим внешним видом – накидка, цилиндр, широкие вельветовые штаны, как у рабочих, странные жилеты и блузы. На Монмартре его принимали как своего, но простые люди старались держаться подальше от этого «шарлатана и магнетизёра». Его прозвище среди французов было Monsieur С’est très intéressant! (господин «Очень интересно!») или же Макс де Коктебель.

Впрочем, те, кто не отшатывался от «русского чудака», не жалели: у Макса было золотое сердце. Поляк Вацлав Рогович, переводчик и драматург, вспоминал о своих встречах с Максом де Коктебель: «Молодой русский поэт, полный, спокойный и добрый богатырь, легко крутился, при своей тучности, следя за тем, чтобы поляк не чувствовал себя чужим среди русских, чтобы француз не попал на поляка, разговаривающего по типу "пятилетнего пребывания в Париже", как испанская корова (и такое случалось), чтобы болтливая мисс Алиса не столкнулась с русским вновь прибывшим революционером, выдавливающим два слова в час из-под хмурой гривы. Макс везде был, всё видел, представлял, организовывал, угощал чаем или грогом, – наконец, успокоившись, что каждому хорошо, отводил в сторону нескольких близких знакомых и усаживал пробовать особый напиток: красное вино, смешанное с... миррой». Его интересовало всё: он принял посвящение у масонов, увлекался буддизмом, открыл для себя антропософию Р. Штайнера, живя с жадным детским любопытством и радостью:

Сквозь сеть алмазную зазеленел восток.Вдаль по земле, таинственной и строгой,Лучатся тысячи тропинок и дорог.О, если б нам пройти чрез мир одной дорогой!Всё видеть, всё понять, всё знать, всё пережить,Все формы, все цвета вобрать в себя глазами.Пройти по всей земле горящими ступнями,Всё воспринять и снова воплотить.

За такую тотальную отзывчивость злая и наблюдательная Гиппиус называла его «коммивояжёр от поэзии». Но Волошин не умел долго обижаться, наоборот, предпочитал видеть во всех только хорошее и принадлежать в первую очередь – искусству. А. Белый признавался: «Волошин был необходим в эти годы Москве: без него, округлителя острых углов, я не знаю, чем кончилось бы заострение мнений: меж "нами" и нашими злопыхающими осмеятелями; в демонстрации от символизма он был – точно плакат с начертанием "ангела мира"; Валерий же Брюсов был скорее плакатом с начертанием "дьявола"».

Я слышу Вашими ушами, я вижу Вашими глазами

Маргарита Сабашникова

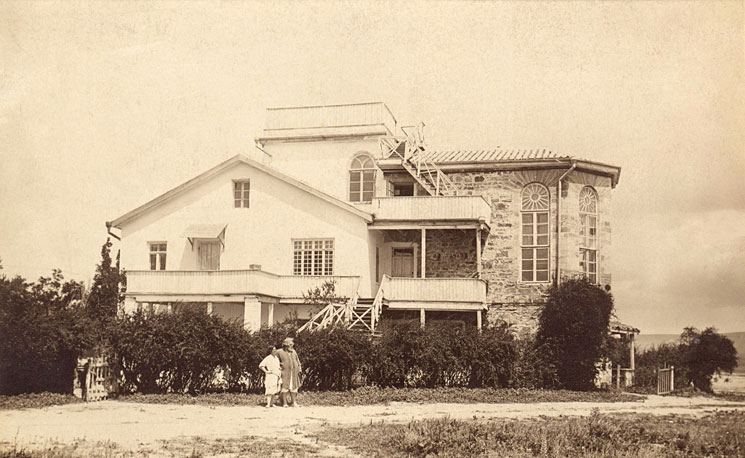

Год 1903 был для Макса судьбоносным. Он познакомился с Маргаритой Сабашниковой, художницей с чертами лица древнеегипетской царицы. А в Коктебеле полным ходом шло строительство дома, который впоследствии станет легендарным. Маргарита, или, как её звали друзья, Маргоря, приехала в Париж учиться, в России она брала уроки у И. Е. Репина – и тот считал её весьма одарённой. Макс был околдован ей едва ли не с первой встречи.

Всю цепь промчавшихся мгновенийЯ мог бы снова воссоздать:И робость медленных движений,И жест, чтоб ножик иль тетрадьСдержать неловкими руками,И Вашу шляпку с васильками,Покатость Ваших детских плеч,И Вашу медленную речь,И платье цвета эвкалипта,И ту же линию в губах,Что у статуи Таиах,Царицы древнего Египта,И в глубине печальных глаз —Осенний цвет листвы — топаз.

Смешной поэт таскал свою избранницу по всем парижским музеям, они вместе рисовали, говорили обо всём – и постепенно Макс понял, что перед ним его судьба. Но сама Маргоря не торопилась отвечать на чувства чудака – сердце её не принадлежало никому, девушка, вполне в духе Серебряного века, ощущала себя «мёртвой и алебастровой». Волошин приходил в отчаяние от её холодности, терял надежду, обретал её заново – и в конце концов добился своего: они поженились и отправились в нелепое свадебное путешествие по Дунаю.

Долго этот брак не продержался. В Петербурге молодые поселились в знаменитом доме на углу Таврической и Тверской, сняв квартиру под «Башней» Вячеслава Иванова, а потом и попросту переехав к Ивановым. Волошин и Иванов давно интересовались друг другом, Макс преклонялся перед своим старшим товарищем и мэтром, на знаменитые «среды» в «Башню» съезжался весь цвет богемы обеих столиц. Вскоре случилось то, что и должно было случиться: Иванов и Маргоря влюбились друг в друга. Смятенная Маргарита пришла к супруге Иванова, Лидии Зиновьевой-Аннибалл, чтобы проститься и немедленно уехать. Но та решительно ответила молодой женщине, что уезжать никуда не надо, потому что Маргарита уже очень важный для них обоих человек. Лидия с мужем настолько полно слились, что готовы к открытым отношениям – и предложила… тройственный союз – как высшую и наиболее полную форму эроса и эзотерического откровения.

Правда, Максу места здесь не оставалось, но он, искренне любя Маргорю и преклоняясь перед Ивановыми, предоставил ей полную свободу действий. При этом на бытовом уровне всё шло, как было: Волошин и Иванов работали над общими проектами, обе семьи (или уже практически одна?) жили совместно. Эта мучительная для всех четверых коллизия разрешилась драматично. Маргарита чувствовала себя обязанной объяснить родителям изменившиеся обстоятельства своей семейной жизни: она больше не расстанется с Ивановыми, Вячеслав ёе любит, а Макс и Лидия согласны. «Мама пришла в неописуемый ужас. Она заявила, что я уйду к Ивановым только через её труп, и она была в таком состоянии, что можно было в это поверить». В результате Макс с матерью, Еленой Оттобальдовной, вернулись в Коктебель, покинув «круг людей, специализирующихся на психологических и половых экспериментах», Маргорю её родные поместили в санаторий, брак Волошиных, и без того некрепкий, фактически распался, но Маргарита и Макс нашли в себе силы расстаться друзьями.

Киммерийские сумерки

Оставшись один, Макс всецело погрузился в поэзию, философию – и в понимание той земли, где ему выпало жить. Сборник его стихов «Киммерийские сумерки» – это новое освоение древней земли, вечного моря, холмов, ос, цикад и звёзд. Пустынный и сумрачный зимний Коктебель стал для него вселенной, которую надлежало открыть заново и воспеть. Не случайно в это время Волошин создаёт столько гимнов, обращаясь к античности: дикая природа Крыма, тогда ещё далеко не курортного, забитого людьми, – располагала к почти молитвенному состоянию духа.

Я вижу грустные, торжественные сны —Заливы гулкие земли глухой и древней,Где в поздних сумерках грустнее и напевнейЗвучат пустынные гекзаметры волны.

Время шло, работа продолжалась, новые стихи наполнялись новым огнём – и строился дом Макса, дом, куда можно было приглашать друзей, говорить с ними обо всём, снова жить, шутить, ликовать и радоваться. В этом доме была и площадка для наблюдения за звёздами, и множество небольших комнат, он был отделан диким камнем и напоминал то ли башню, то ли корабль. Макс сам проектировал его. Здесь, вдалеке от нервических экстазов Петербурга, наркотических откровений и странных, изломанных страстей декадентского мира, Волошин изменился даже внешне. Ходил в просторном хитоне, увенчанный полынным венком (местные жители просили его надевать под хитон штаны, а то женщины смущаются), купался с конца марта в обжигающе-холодном море, странствовал по горам, взяв с собой лишь посох, и чувствовал себя владельцем этой сухой и прекрасной земли – Киммерии.

Размытых осыпей, как прежде, звонки щебни,И море древнее, вздымая тяжко гребни,Кипит по отмелям гудящих берегов.И ночи звёздные в слезах проходят мимо,И лики тёмные отвергнутых боговГлядят и требуют, зовут… неотвратимо.

Акварель М. Волошина

Волошин не только воспевает свою землю в гимнах, но и рисует. А. Бенуа, художники глубокий знаток искусства, считал, что в волошинских акварелях представлен «не тот Крым, который может снять любой фотографический аппарат, а… какой-то идеализированный, синтетический Крым» – пейзажи Феодосии перемешивались с воспоминаниями об Испании, Элладе, Фиваиде. Это был не Крым, но сон о Крыме.

Он продолжал навещать и Москву, и Петербург, даже появлялся на «Башне» Иванова, писал литературные статьи, рецензии, участвовал в собраниях, читал доклады. Мистифицировал без удержу – «великий любитель и мастер бесить людей», по словам В. Ходасевича. Но самая известная из его мистификаций была вовсе не ради злой шалости.

Черубина де Габриак. В неверный час тебя я встретил

В 1909 году в Коктебель погостить у Волошиных приехали два молодых и очень талантливых поэта: Николай Гумилёв и Елизавета Дмитриева. Познакомились молодые люди в Сорбонне, где Дмитриева слушала курс лекций по старофранцузской литературе (до того прослушав курс по средневековой литературе Франции и Испании в Петербургском университете) Гумилёв был нешуточно влюблён в свою спутницу, но она предпочла ему Макса. Гумилёв был вынужден уехать из Коктебеля в одиночестве – и чрезвычайно раздосадованным.

Дмитриева совершенно очаровала Волошина, он даже делал ей предложение, но согласия не получил. Зато родился один из самых авантюрных проектов Серебряного века. Детство Лили было ужасным. Прикованная к постели туберкулёзом, она так и осталась хромоножкой, в отрочестве её изнасиловал друг её матери, брат Лили был наркоман и явно не в своём уме, а сестра умерла при родах. Некрасивую девушку-переводчицу особенно никто не знал и не хотел знать.

Но внезапно в московский журнал «Аполлон», с которым сотрудничал Волошин, прислала свои стихи аристократическая загадочная красавица, письмо было надушено тонкими духами, стихи были безупречны – стилизованы под старофранцузскую поэзию. Письмо было подписано Черубиной де Габриак. Никто в Москве, конечно, не знал, что Габриаком зовут смешного деревянного чёртика, стоявшего на полке дома Макса в Коктебеле.

Елизавета Дмитриева (Черубина де Габриак)

Редактор Сергей Маковский, когда-то отвергший в качестве возможного сотрудника «нефотогеничную» Дмитриеву, пришёл в бешеный восторг и потребовал больше стихов, всё, что есть! Постепенно выяснялись другие подробности биографии таинственной Черубины: она, оказывается, ревностная католичка и даже мечтает уйти в монастырь. С. Маковский без памяти влюбился в обворожительную невидимку, пытался шпионить за ней, добиться хоть какой-нибудь «развиртуализации». Иногда Черубина связывалась с ним по телефону – её мелодичный насмешливый голос окончательно свёл с ума бедного редактора. О загадочной испанке говорил весь Петербург, в литературных кругах она была загадкой номер один. Интрига продержалась месяц – и закончилась страшным скандалом. Лиля неосторожно призналась кому-то, тот проболтался – наконец и Маковскому открыли глаза, что под романтической маской аристократки всё это время скрывалась обычная хромая учительница. Маковский встретился с Лилей ещё раз – и был страшно разочарован. Все влюбленные клятвы и страстные речи, обращённые к прекрасной Черубине, редактор взял назад. Последняя подборка стихов вышла под фамилией Дмитриевой – и сотрудничество её с «Аполлоном» на этом закончилось.

Хуже всего было поведение Гумилёва. Ещё раз сделав Дмитриевой предложение и ещё раз получив отказ, он грязно оскорбил её при всех. Волошин дал ему за это пощёчину. Договорились о дуэли. Поклонники (а особенно поклонницы Гумилёва) уверены, что слова «ты была моей любовницей, на таких не женятся», якобы брошенные Лиле, были напраслиной, возведённой на Гумилёва, а дуэль явилась следствием того, что тот из гордости и презрения отказался отрекаться от клеветы. Так или иначе – на Чёрной речке стрелялись два поэта. Раздобыли старинные дуэльные пистолеты, назначили секундантов. Автомобиль Гумилёва застрял по пути, пистолеты замерзли, секундант Волошина Зноско-Боровский потерял калошу в сугробе. Гумилёв настаивал на смертельном исходе и предлагал дистанцию в пять шагов, но секунданты решительно воспротивились – стрелялись на 25 шагах. Гумилев промахнулся. Волошин стрелял в воздух. Потерянную калошу отыскала полиция, она стала уликой, и оба дуэлянта попали под арест. Во всех литературных салонах обеих столиц над этой дуэлью немилосердно потешались, собственно, после неё Макс Волошин и стал Ваксом Калошиным.

Елизавета Дмитриева, внезапно оказавшись в эпицентре такого мощного скандала, не выдержала. Нервное потрясение и тяжелейший прессинг, когда каждый досужий зевака считал своим долгом проехаться по уродливой бесстыжей хромоножке, едва не лишили её рассудка. Она на 4 года замолчала как поэт (хотя как раз к её стихам претензий не было ни у кого), порвала с литературным миром, вышла замуж за друга детства, сменила фамилию и уехала из Петербурга.

Стройтесь в роты, обормоты…

Но это всё происходило в Петербурге и в Москве. А в Коктебеле плескало море, к началу сезона съезжались гости. Волошин составил специальную памятку: «Рекомендую привезти с собой мешки для сена и обеденный прибор (с тарелкой), и таз, если в нём нуждаетесь, стол будет на даче (около рубля обеды), комнаты бесплатно. Прислуги нет. Воду носить самим. Совсем не курорт. Свободное дружеское сожитие, где каждый, кто придется "ко двору", становится полноправным членом. Для этого требуется радостное приятие жизни, любовь к людям и внесение своей доли интеллектуальной жизни».

Дом Волошина в Коктебеле

С 1911 года каждое лето «совсем не курортный» дом Волошиных переживал форменное нашествие: поэты, художники, актёры и актрисы – кого только не было там. Все они образовывали весёлое племя «обормотов». У обормотов были правила жизни: как можно больше розыгрышей и всякого радостного кипения. Обормоты одевались так же просто и легко, как делали это Макс и Елена Оттобальдовна, Пра (от «Праматерь»): хитоны, просторные татарские штаны для обоих полов, дамы бегали с непокрытыми головами, босиком или в самых простых чювяках (эпатируя приличных дачников).

Был у них и свой гимн, начинавшийся словами «Стройтесь в роты, обормоты, в честь правительницы Пра». Царило самое непринуждённое веселье, все друг над другом подшучивали, но беззлобно – и вместе с тем каждому находилось место, чтобы без помех работать. Трудно представить, сколько шедевров родилось в этом доме! Концерты, спектакли, купание, экскурсии в горы и пирушки вскладчину – вот чем полнились летние дни и вечера Коктебеля. Здесь складывались пары, здесь Сергей Эфрон нашёл у моря редкое чудо – генуэзскую сердоликовую бусину – и подарил её юной поэтессе Марине Цветаевой, ещё одной гостье Макса. Вернувшись из Коктебеля, молодые люди обвенчались – и через пару лет приехали к Максу уже с малышкой Алей, Ариадной.

Макс и его гости (постановочная фотография)

С каждым годом племя обормотов расширялось. Соседи, приличные дачники, скрипели зубами при виде странно одетых (или вовсе не одетых) приезжих, пытались ввести их в рамки, натравливали на «обормотов» полицию – но всё безрезультатно. На стене приморского кафе «Бубны» неукротимые «обормоты» нарисовали человечка в чёрном строгом костюме со стоячим воротничком, подпирающим бессмысленное лицо с усиками. Подпись гласила: «Нормальный дачник, друг природы. Стыдитесь, голые уроды!». На другой стене была карикатура на самого Волошина с подписью: «Толст, неряшлив и взъерошен Макс Кириенко-Волошин». Через несколько десятков лет точно так же будут вести себя по отношению к «курортникам» «дикие туристы», с гитарами, палатками и нудистскими пляжами в Лисьей бухте. В сложные 20-е годы местные крестьяне открыто ненавидели Волошина, считая, что тот подрывает их бизнес. Они сдавали свои мазанки и сараи по весьма высоким ценам, а Макс в свой двухэтажный дом пускал всех желающих совершенно бесплатно, лишь бы люди хорошие были.

Дозволь не разлюбить врага и брата не возненавидеть!

В 1905 году Макс оказался свидетелем Кровавого воскресенья. После парижского богемного быта кофеен, выставок, разговоров о вечном и чтения стихов он внезапно оказался в аду. Мимо него везли трупы с Троицкого моста – мужчин, женщин, в память врезалась нарядно одетая мёртвая девочка. Он говорил с очевидцами, расспрашивал знакомых репортёров, бросался в редакции газет. Всё увиденное и услышанное подробно заносил в дневник. На следующий день беспорядки продолжались – и Волошин своими глазами видел «атаку казаков» на толпу. Через год был написан «Ангел Мщения»:

О, камни мостовых, которых лишь однаждыКоснулась кровь! я ведаю ваш счет.Я камни закляну заклятьем вечной жажды,И кровь за кровь без меры потечёт.

Когда началась Революция, Макс был в Коктебеле. Свою позицию он сформулировал предельно точно: как бы наивно это ни звучало, но он решил остаться «над битвой». Слишком много мутного поднялось. Невозможно было определиться, с какой ты стороны, потому что за каждой, как всегда и бывает в гражданских войнах, была своя правда и сила – и на каждой было достаточно грязи и крови. Он жил в Коктебеле, принимал в свой дом друзей с обеих сторон – и отказывался от выбора.

И там и здесь между рядамиЗвучит один и тот же глас:«Кто не за нас - тот против нас.Нет безразличных: правда с нами».А я стою один меж нихВ ревущем пламени и дымеИ всеми силами своимиМолюсь за тех и за других.

Это не мешало ему, когда в Крыму были белые, заступаться за красных, употребляя всё своё влияние и всю свою репутацию. Порою случалось, что из уважения к известному поэту его заступничество спасало. Так однажды, когда врангелевская контрразведка схватила Мандельштама по подозрению в сотрудничестве с большевиками, Волошин выступил в его защиту. Правда, с Мандельштамом они находились в ссоре – и защищал его Макс весьма своеобразно. Начальнику политического розыска Апостолову он направил следующее послание: «Так как Вы, по должности, Вами занимаемой, не обязаны знать русской поэзии и вовсе не слыхали имени поэта Мандельштама, то считаю своим долгом предупредить Вас, что он занимает в русской поэзии очень крупное и славное место. Мне говорили, что Мандельштам обвиняется в службе у большевиков. В этом отношении я могу Вас успокоить вполне: Мандельштам ни к какой службе не способен, а также и к политическим убеждениям: этим он никогда в жизни не страдал». Мандельштама выпустили.

Пряча у себя одного из красных, Волошин предупредил, что так же будет поступать, когда те придут к власти. И в одном он не мог согрешить против правды: честно и правдиво описывал всё, что видел. Впоследствии его стихи о терроре оказались безусловно запрещены в СССР: с точки зрения идеологии, Великую Революцию совершили ангелы и святые, весь ужас, кровь и гнусность полагалось приписывать исключительно белым. Вместе с тем Волошин делает что может: читает лекции, председательствует в Комиссии по улучшению быта учёных в Крыму, раздает академические пайки (репутация Макса не позволяла усомниться в его честности).

Памятник Волошину в Коктебеле

И после окончания Гражданской Волошин оставался тем же Максом из Коктебеля. К нему всё так же приезжали друзья. В 1922 году Крымсовнарком выдал ему охранную грамоту на Дом Поэта: здание не подлежало ни реквизиции, ни «уплотнению». В 1923 году скончалась Пра – и Макс женился на Марии Заболоцкой, не художнице, не поэте – просто доброй и отзывчивой женщине, которая самоотверженно помогала ему ухаживать за умирающей матерью.

Больше всего ему бы хотелось, чтобы его Дом Поэта перешёл в руки государства, чтобы и после его смерти туда бы слетались его друзья-«обормоты». В 1929 году Максимилиан Волошин получил инсульт, а в 1932 – 11 августа его не стало. Перед смертью Макс передал свой дом Союзу писателей: «Я, М. А. Кириенко-Волошин, поэт, художник и критик, приношу в дар Всероссийскому Союзу советских писателей каменный флигель моей дачи, закреплённый за мной постановлением Крым ЦИК от 29 января 1925 года за № 03945, для устройства Дома отдыха для писателей, под именем Дом Поэта». По завещанию его вдова, Мария Степановна, стала хранительницей Дома Поэта – и она умудрялась сохранять его в точности таким, как он был при Максе. Похоронен Макс на вершине горы Кучук-Енишар, откуда виден весь Коктебель. Плоская плита на могиле Волошина стала местом паломничества. И сейчас коктебельцы считают львиноголового Макса кем-то вроде своего мистического покровителя и защитника. Киммерийский поэт стал божеством этих мест, воспетых и любимых им.

Также по теме

Новые публикации

В последние годы у многих наших соотечественников за рубежом возникают сложности из-за антироссийской политики тех стран, где они находятся. Руководство РФ неоднократно заявляло, что будет отстаивать права соотечественников за границей и помогать им, где бы они ни находились.

В последние годы у многих наших соотечественников за рубежом возникают сложности из-за антироссийской политики тех стран, где они находятся. Руководство РФ неоднократно заявляло, что будет отстаивать права соотечественников за границей и помогать им, где бы они ни находились.  Когда в основе глагола наблюдается чередование гласных, могут возникнуть трудности при выборе верной формы: обезболивать или обезбаливать, обусловливать или обуславливать, сосредоточивать или сосредотачивать? Рассмотрим возможные орфографические варианты.

Когда в основе глагола наблюдается чередование гласных, могут возникнуть трудности при выборе верной формы: обезболивать или обезбаливать, обусловливать или обуславливать, сосредоточивать или сосредотачивать? Рассмотрим возможные орфографические варианты.  Живущая в Хургаде уже более 20 лет наша соотечественница Екатерина Маркова в какой-то момент поняла, что нужно что-то делать, чтобы сохранить русский язык у собственных детей, и создала детскую творческую студию «Киножурнал “Мандарин”», чтобы заинтересовать детей русской культурой.

Живущая в Хургаде уже более 20 лет наша соотечественница Екатерина Маркова в какой-то момент поняла, что нужно что-то делать, чтобы сохранить русский язык у собственных детей, и создала детскую творческую студию «Киножурнал “Мандарин”», чтобы заинтересовать детей русской культурой.  Участник XVI Ассамблеи Русского мира Диего Лейте де Оливейра, преподаватель русского языка Федерального университета Рио-де-Жанейро, рассказал, где в Бразилии преподают русский язык, что привлекает студентов изучать язык Пушкина и как БРИКС помогает сближению россиян и бразильцев.

Участник XVI Ассамблеи Русского мира Диего Лейте де Оливейра, преподаватель русского языка Федерального университета Рио-де-Жанейро, рассказал, где в Бразилии преподают русский язык, что привлекает студентов изучать язык Пушкина и как БРИКС помогает сближению россиян и бразильцев.  Участница XVI Ассамблеи Русского мира преподаёт русский язык в третьем по величине городе Колумбии - Кали. Дина ведёт активную деятельность, пропагандируя российскую культуру в Латинской Америке. Она также ездит в Россию обмениваться опытом и представлять достижения своего центра, который находится буквально на другом краю света.

Участница XVI Ассамблеи Русского мира преподаёт русский язык в третьем по величине городе Колумбии - Кали. Дина ведёт активную деятельность, пропагандируя российскую культуру в Латинской Америке. Она также ездит в Россию обмениваться опытом и представлять достижения своего центра, который находится буквально на другом краю света.  В Китае увеличивается спрос на работников со знанием русского языка. Местный бизнес ищет специалистов, говорящих по-русски и знакомых с российскими культурными особенностями. Об этом и том, как простые китайцы относятся к русским, рассказала участница XVI Ассамблеи Русского мира Светлана Ван, координатор павильона России в Пилотной зоне Китай-ШОС и глава Русского клуба в Цзяочжоу.

В Китае увеличивается спрос на работников со знанием русского языка. Местный бизнес ищет специалистов, говорящих по-русски и знакомых с российскими культурными особенностями. Об этом и том, как простые китайцы относятся к русским, рассказала участница XVI Ассамблеи Русского мира Светлана Ван, координатор павильона России в Пилотной зоне Китай-ШОС и глава Русского клуба в Цзяочжоу.  Как согласуется сказуемое с подлежащим, если последнее выражено такими сочетаниями, как муж с женой, мама с сыном, брат с сестрой и т. п.? Что необходимо учитывать при употреблении подобных конструкций?

Как согласуется сказуемое с подлежащим, если последнее выражено такими сочетаниями, как муж с женой, мама с сыном, брат с сестрой и т. п.? Что необходимо учитывать при употреблении подобных конструкций?  Турия Хмиза, преподаватель русского языка в университете им. Хасана II (Мохаммедия, Марокко) и участница XVI Ассамблеи Русского мира, рассказала, что очень многие молодые люди в Марокко хотели бы получить высшее образование в России – настолько оно там популярно. И сегодня выпускники советских и российских вузов очень гордятся своим образованием, отмечая не только уровень знаний, но и особый человеческий подход к иностранным студентам.

Турия Хмиза, преподаватель русского языка в университете им. Хасана II (Мохаммедия, Марокко) и участница XVI Ассамблеи Русского мира, рассказала, что очень многие молодые люди в Марокко хотели бы получить высшее образование в России – настолько оно там популярно. И сегодня выпускники советских и российских вузов очень гордятся своим образованием, отмечая не только уровень знаний, но и особый человеческий подход к иностранным студентам.