С 1 по 5 июля на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря в городе Печоры проходит заезд «Русское слово» Всероссийского проекта «Истоки.Школа», который реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» по инициативе Президента России. Он объединил 155 преподавателей русского языка и литературы, словесников, поэтов и писателей из разных регионов России.

С 1 по 5 июля на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря в городе Печоры проходит заезд «Русское слово» Всероссийского проекта «Истоки.Школа», который реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» по инициативе Президента России. Он объединил 155 преподавателей русского языка и литературы, словесников, поэтов и писателей из разных регионов России. Художник Дмитрий Стеллецкий: возвращая забытые традиции русского искусства

Юлия Горячева22.10.2024

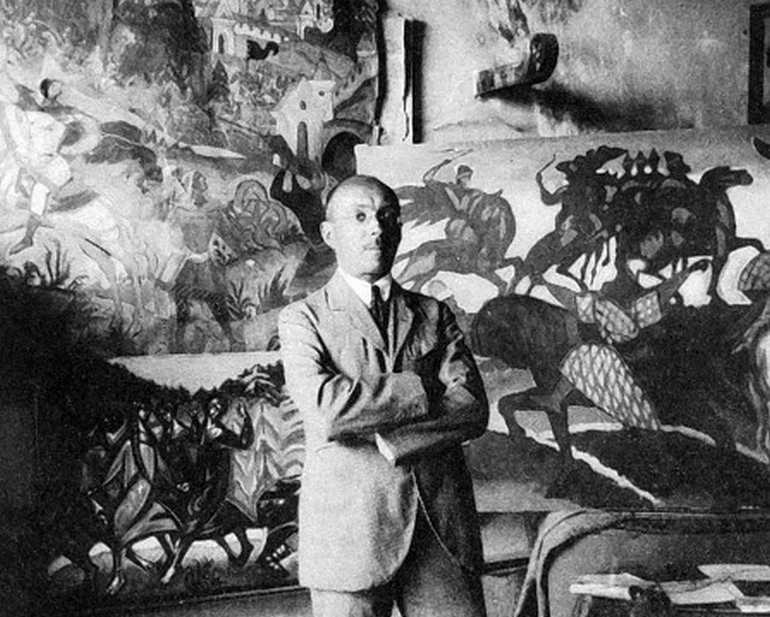

18 октября в Доме русского зарубежья имени А. И. Солженицына открылась выставка «Дмитрий Стеллецкий. Художник с душою древней», приуроченная к 150-летию со дня рождения одного из самых самобытных художников русского зарубежья.

В России до Первой мировой войны Дмитрий Семёнович Стеллецкий участвовал во множестве выставок, был членом общества «Мир искусства». В 1914 году он покинул Россию, и, как оказалось, навсегда, – остаток жизни он провёл во Франции.

Выставочный проект в Доме русского зарубежья призван показать разные грани и аспекты творчества художника, отличавшегося ярким своеобразием. Основу экспозиции составили созданные до 1914 года графические и живописные работы: эскизы костюмов к постановке «Князь Игорь» А. П. Бородина, относящиеся к раннему периоду творчества художника; эскизы костюмов к неосуществленной постановке В.Э. Мейерхольда «Царь Федор Иоаннович» 1908 года, заложившие основу для оформления дальнейших постановок этой трагедии в течение всего ХХ века…

Особым разделом выставки стали крайне редко экспонируемые иллюстрации Стеллецкого к народным сказкам, а также древнерусскому эпосу «Слово о полку Игореве». Поздний период творчества художника представлен изображением святого Франциска Ассизского, проектом памятника отцу Сергию Булгакову и фотографиями росписей храма Свято-Сергиевского подворья в Париже.

«Восстановить художественный вкус допетровской Руси»

По мнению Сергея Маковского, лично знавшего Д. С. Стеллецкого и называвшего его художником с душою древней, «всё творчество Дмитрия Семеновича Стеллецкого…– попытка восстановить художественный вкус допетровской Руси, вопреки западническим навыкам он верил, что русское художество, возвратясь к забытой традиций нашего “Востока”, обретёт новые силы – и не только в области церковной живописи (окончательно выродившейся от подражания западным образцам), но и всего нашего искусства, которому Западный Ренессанс не указ, – у него, русского искусства, свои народные пути, ему предначертано продолжить угасшее в середине XV века великое художество Ромеев».

Открывая экспозицию, директор Дома русского зарубежья Виктор Москвин назвал её большим событием, к которому организаторы готовились давно. «Я хотел бы поблагодарить, прежде всего наших коллег из музеев, которые предоставили работы, – Тульское музейное объединение, Театральный музей Бахрушина, Третьяковскую галерею, Музей МХАТ. Так же хотел бы поблагодарить предоставивших работы – Свято-Сергиевское Подворье в Париже, Фонд Михаила Сеславинского, «Белгазпромбанк» и частных коллекционеров».

Особую роль в подготовке экспозиции, по словам руководителя ДРЗ, заслуживает Фонд наследия русского зарубежья, созданный при участии корпорации ВЭБ.

В. А. Москвин с теплотой вспомнил, как в 1990 году, когда он приезжал в Париж, Никита Струве, известный французский русист, издатель и переводчик (ставший впоследствии одним из учредителей Дома русского зарубежья) пригласил его осмотреть Свято-Сергиевский православный богословский институт; институтский храм, которого был расписан Дмитрием Стеллецким. Роспись была названа впоследствии «одним из самых значительных памятников творчества эмигрантов».

Директор ДРЗ обратил внимание, что выставка называется «Художник с душою древней». «Дмитрий Семенович любил и высоко ценил русскую древность и пытался её вернуть в современное искусство ХХ века, достигнув здесь огромного успеха. После эмиграции 1914 года он очень тосковал по России и в одном писем писал, что ему “тяжело без русского воздуха, без русских полей, без русских людей”. Нашей выставкой мы возвращаем Стеллецкого в русскую культуру и образно благодарим его за то, что он сделал для нашей страны», – подчеркнул Москвин.

«Создавал патриотическое отношение к русской культуре»

Коллекция Стеллецкого находится в Туле с 1919 года. Об этом сообщила искусствовед, первый заместитель генерального директора Тульского музейного объединения Марина Кузина. На выставке из одиннадцати работ, представленных из хранилищ Тульского музея, часть происходит из коллекции графа Олсуфьева. В 1912 – 1913 годах по заказу семьи Олсуфьевых Дмитрий Стеллецкий создал портрет-парсуну графа Ю. И. Олсуфьева и показываемое в ДРЗ декоративное панно из четырёх картонов «Четыре времени суток»: «Утро», «День», «Вечер», «Ночь» с аллегорическими бесплотными фигурами», представляющими древнерусскую вариацию этой распространённой в эпоху модерна темы).

Представитель тульского музея подчеркнула, что художник «сам создавал патриотическое отношение к русской культуре, внимательно изучая древнерусскую культуру, культуру России; совершая многочисленные поездки по монастырям и по храмам».

Куратор корпоративной коллекции Белгазпромбанка Александр Зинкевич рассказал, что банк собрал большую коллекцию наследия Стеллецкого. Он выразил благодарность коллективу Дома Русского Зарубежья за инициативу создания «первой российской персональной выставки выдающегося мастера».

Представитель Бельгазпромбанка охарактеризовал выставку как «прекрасный международный проект, доказывающий близость культуры России и Белоруссии», напомнив, что Дмитрий Стеллецкий родился 1 (13) января 1875 года в городе Брест-Литовске Гродненской губернии и «всегда очень тепло вспоминал свое детство, природу тамошних мест».

Александр Зинкевич рассказал, что банк многие годы целенаправленно восстанавливает утраченное национальной культурой, собирая произведения белорусских художников по всему миру. Он выразил надежду, что сейчас корпоративная коллекция банка по праву может считаться одной из самых оригинальных, причём не только в Белоруссии. «Мы создали единственное в своем роде собрание, в котором представлены произведения художников мирового уровня. Все они кровно, самой судьбой связаны с Беларусью: Шагал, Бакст и другие мастера зарубежья»… «В этой связи мы с радостью готовы и в будущем продолжать сотрудничество с командой Дома русского зарубежья имени А. И. Солженицына», – подчеркнул Зинкевич.

В свою очередь Виктор Москвин выразил уверенность, что ДРЗ, как и в случае с Тульским музеем, будет продолжать творческое сотрудничество с «Белгазпромбанком».

Напомнив собравшимся, что для Дмитрия Стеллецкого Франция стала страной, где он прожил более 30 лет, В. Москвин передал заключительное слово Кириллу Семёнову-Тян-Шанскому, известному искусствоведу, слависту и специалисту музейного дела, потомку всемирно знаменитого русского географа, путешественника и общественного деятеля Петра Петровича Семёнова-Тян-Шанского, с семьёй которого, художник тесно дружил в Европе.

Кирилл Семёнов-Тян-Шянский подчеркнул роль Дома русского зарубежья, и особую роль Виктора Москвина, его руководителя, в создании первой ретроспективной выставки выдающегося художника русского Зарубежья после его смерти в феврале 1947 года. Он выразил надежду, что эта выставка – первый шаг в подготовке более масштабного возращения имени Дмитрия Стеллецкого в Россию.

Выставка, организованная совместно Фондом наследия русского зарубежья, продлится по 26 января 2025 г.

Также по теме

Новые публикации

С 1 по 5 июля на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря в городе Печоры проходит заезд «Русское слово» Всероссийского проекта «Истоки.Школа», который реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» по инициативе Президента России. Он объединил 155 преподавателей русского языка и литературы, словесников, поэтов и писателей из разных регионов России.

С 1 по 5 июля на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря в городе Печоры проходит заезд «Русское слово» Всероссийского проекта «Истоки.Школа», который реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» по инициативе Президента России. Он объединил 155 преподавателей русского языка и литературы, словесников, поэтов и писателей из разных регионов России.  C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир».

C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир».  Выбор правильного прилагательного для описания чего-то, что относится к мальчикам, может вызвать затруднения. В русской речи существует несколько вариантов: мальчиковый, мальчуковый, мальчишечий, мальчиший и мальчишеский. Каждый из них имеет свой стилистический оттенок, который важно учитывать.

Выбор правильного прилагательного для описания чего-то, что относится к мальчикам, может вызвать затруднения. В русской речи существует несколько вариантов: мальчиковый, мальчуковый, мальчишечий, мальчиший и мальчишеский. Каждый из них имеет свой стилистический оттенок, который важно учитывать.  30 июня 1914 года родился выдающийся русский учёный и авиаконструктор, один из главных создателей советского «ядерного щита», разработчик орбитальных станций и самой мощной советской ракеты-носителя «Протон» Владимир Николаевич Челомей.

30 июня 1914 года родился выдающийся русский учёный и авиаконструктор, один из главных создателей советского «ядерного щита», разработчик орбитальных станций и самой мощной советской ракеты-носителя «Протон» Владимир Николаевич Челомей.  Россия и Африка стремительно развивают сотрудничество на многих площадках, включая спортивные. В боксе и других единоборствах крепкие взаимоотношения тянутся ещё с советских времён. Россияне готовы придти африканцам на помощь в развитии спорта, а те отвечают искренним интересом, энтузиазмом и готовностью к совместной работе. В ринге и вокруг него.

Россия и Африка стремительно развивают сотрудничество на многих площадках, включая спортивные. В боксе и других единоборствах крепкие взаимоотношения тянутся ещё с советских времён. Россияне готовы придти африканцам на помощь в развитии спорта, а те отвечают искренним интересом, энтузиазмом и готовностью к совместной работе. В ринге и вокруг него.  Прилагательное «коварный» определяет одно из самых негативных человеческих качеств, проявляющееся в скрытной злонамеренности. Слово давно прижилось в речи, однако его этимология не является очевидной. Выясним, кого раньше называли коварным и как трансформировалось со временем значение этой лексемы.

Прилагательное «коварный» определяет одно из самых негативных человеческих качеств, проявляющееся в скрытной злонамеренности. Слово давно прижилось в речи, однако его этимология не является очевидной. Выясним, кого раньше называли коварным и как трансформировалось со временем значение этой лексемы.  Учащиеся русской школы в Оффенбурге берутся за ложки не только в обед и ужин. Вот уже 10 лет в городе существует ансамбль юных ложкарей, который выступает на городских мероприятиях, больших фестивалях в Германии и за рубежом. Игра на ложках погружает в мир русской культуры не только школьников, но и зрителей.

Учащиеся русской школы в Оффенбурге берутся за ложки не только в обед и ужин. Вот уже 10 лет в городе существует ансамбль юных ложкарей, который выступает на городских мероприятиях, больших фестивалях в Германии и за рубежом. Игра на ложках погружает в мир русской культуры не только школьников, но и зрителей.