Составные лексемы с дефисным написанием двух или более элементов часто вызывают затруднения при склонении и определении рода. Умение правильно их употреблять в речи – важный показатель грамотности. Предлагаем разобраться в грамматических тонкостях конструкций типа музей-усадьба, прайс-лист, счет-фактура и др.

Составные лексемы с дефисным написанием двух или более элементов часто вызывают затруднения при склонении и определении рода. Умение правильно их употреблять в речи – важный показатель грамотности. Предлагаем разобраться в грамматических тонкостях конструкций типа музей-усадьба, прайс-лист, счет-фактура и др. Русский след в Словении

Светлана Сметанина11.01.2021

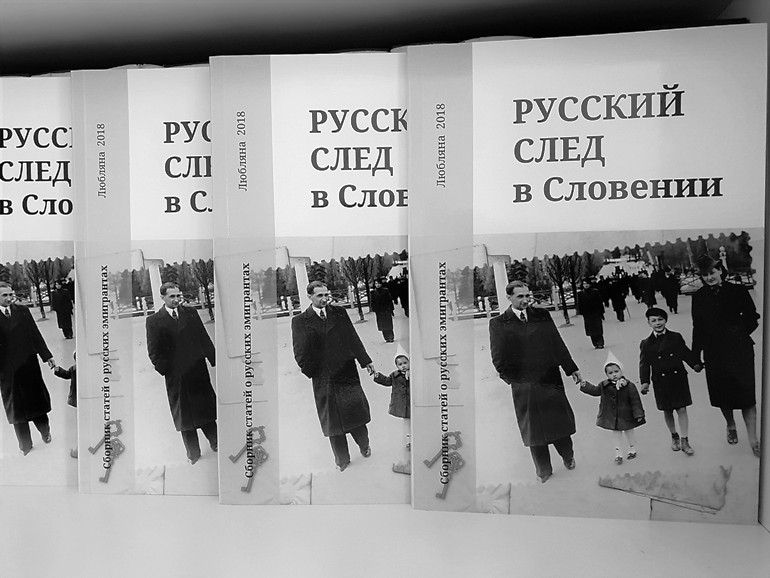

Российские соотечественники в других странах далеко не всегда знают о том вкладе, который внесли их предшественники – русские эмигранты первой волны – в развитие культуры и науки стран их проживания. Руководитель Русской школы в Словении Юлия Месарич решила восполнить этот пробел и издала сборник «Русский след в Словении», о героях которого рассказывает на своих уроках.

– На круглом столе, который проходил на XIV Ассамблее Русского мира и был посвящён 100-летию исхода, вы рассказали о своём очень интересном проекте – издании сборника «Русский след в Словении». Как возникла эта идея и почему вы заинтересовались этой темой?

– Ничего в жизни не происходит случайно. Это проект не одного дня и даже не одного года. Сам сборник мы сделали всего за месяц, в ноябре 2018 года. Но всё, что внутри, собиралось по крупицам несколько лет. Тема русской эмиграции для меня неслучайна: меня всегда интересовало, кто и когда жил в Словении, оставив здесь свой след. Постепенно возникло желание собрать и обобщить эту информацию. Однажды я попала на симпозиум научного центра Института цивилизации и культуры Республики Словении, и то, как словенские учёные рассказывали о русских эмигрантах в Словении, меня очень впечатлило и даже удивило. Тем более, что мы – живущие сейчас в Словении русские – знаем о первой волне эмиграции мало, можно сказать ничего. А ведь это очень глубокая и интересная тема.

Много лет я работаю с детьми, поэтому мне захотелось в первую очередь рассказать об этих людях детям: кто жил в Словении до нас, чем занимался, почему словенцы помнят о многих русских эмигрантах. Мы часто говорим о том, что надо воспитывать детей и молодёжь в любви и уважении к своей родине. Но лучше воспитывать на примерах, а не на словах. Я рассказываю своим ученикам, что, например, сто лет назад на момент открытия Люблянского университета там работало 19 высокообразованных преподавателей из России. Их знания и опыт во многом помогли развитию областей науки, для которых в Словении не было достаточного числа квалифицированных специалистов. Многие из моих учеников будут учиться в этом университете, поэтому для них это важная и интересная информация.

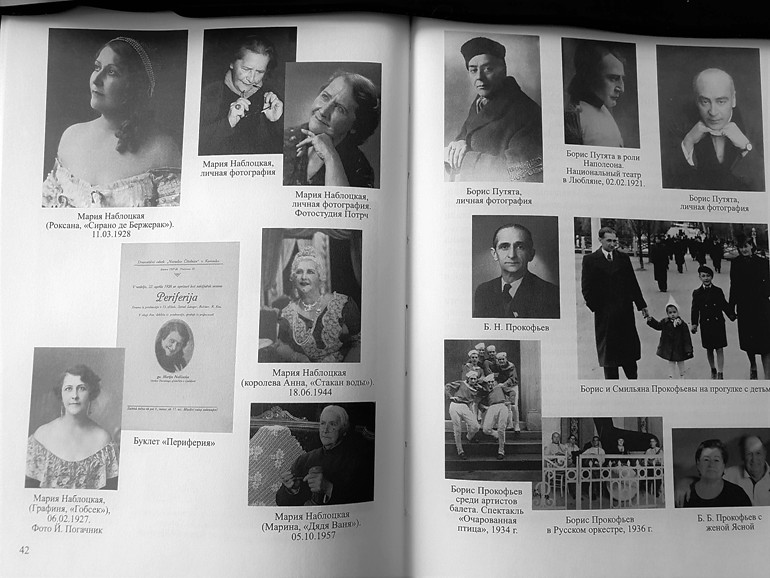

Я дарю наш сборник ученикам старших классов школы, чтобы они знали о тех, кто внёс большой вклад в развитие многих сфер жизни в Словении. Рассказываю своим ученикам, что, например, когда я пришла в государственный архив в поисках фотографий русских актеров и актрис, мне выдали белые перчатки и сказали: аккуратно выбирайте фото, мы вам всё отсканируем и вышлем. Вот это бережное и трепетное отношение к истории, к сохранению личных фотографий наших с вами соотечественников на меня тоже произвело большое впечатление.

Мы говорим с ребятами, что первый пассажирский аэропорт в Любляне спроектировал русский эмигрант, выпускник архитектурного Института гражданских инженеров в Санкт-Петербурге Юрий Николаевич Шретер; что, когда ушла из жизни русская актриса Люблянского театра Мария Николаевна Наблоцкая, то проводить её на кладбище пришла почти вся Любляна…

Несколько лет я собирала материалы от разных авторов, кое-что писала сама, публиковала в своём интернет-журнале «Ключ к жизни за рубежом». И когда появилась финансовая возможность сделать книгу – благодаря помощи Российского центра науки и культуры в Словении – мы просто объединили уже готовые материалы.

Конечно, это только начало, хорошо бы продолжить проект. Тем более, что в сборнике несколько статей, которые получились только благодаря рассказам потомков русских эмигрантов. Например, статья об адмирале Александре Дмитриевиче Бубнове составлена по беседе с его внучкой Анютой Бубновой-Скобрене. Когда я обратилась к ней с просьбой поделиться воспоминаниями, она предложила почитать книги и статьи о деде. Но я настояла на встрече, потому что информацию об адмирале Бубнове можно посмотреть везде – и в интернете, и в научных изданиях. А мне, в первую очередь, интересно, каким Александра Дмитриевича запомнили его внуки.

И тогда госпожа Бубнова-Скобрене пригласила меня к себе домой, разложила на столе паспорта бабушки и дедушки, с которыми они уезжали из России, их фотографии. Рассказала о том, как по дороге из России бабушка тяжело заболела, прогнозы врачей были плохие. Но бабушка, узнав об этом, сказала: «Мне сейчас умирать нельзя – у меня двое маленьких детей». И после этого она, к удивлению медиков, выздоровела. Пройдя длинный жизненный путь адмирал Бубнов вместе с супругой стали учителями русского языка и литературы для словенских школьников. По воспоминаниям внучки, дедушка с бабушкой до конца своей долгой жизни сохраняли ясный ум и прекрасную память. Оба похоронены на городском кладбище словенского города Крань.

Ещё одна удача – воспоминания о русской актрисе Марии Наблоцкой от её словенской коллеги, которой сейчас 94 года. Иванка Межан прекрасно помнит, как в молодости училась и работала вместе с Наблоцкой. Дамы познакомились в 1945 году. Иванке тогда было девятнадцать лет, Марии — за пятьдесят. Тем не менее, женщины сблизились. Наблоцкая щедро делилась с Иванкой своим опытом. «В ней не было напыщенности, – рассказывает Иванка. – Её манера играть была совершенно непритворной, без патетических пауз, без заламываний рук… Мне она советовала: расслабься, не зажимайся, ничего не изображай, живи. Действительно, она играла как жила. Это подкупало публику и совершенно восхищало!»

К сожалению, таких людей, которые могли бы поделиться воспоминаниями, становится всё меньше, и нужно спешить, чтобы успеть собрать драгоценные свидетельства о жизни представителей русской эмиграции первой волны.

– Продолжение этого сборника вы планируете?

– Мне бы очень этого хотелось, но боюсь, что мне это не по силам, потому что всё время отдаю своей школе – Русской школе в Словении, где я директор, учитель, бухгалтер и администратор «в одном флаконе». У меня 150 учеников, это огромный объём работы. Конечно, было бы хорошо, если бы такие сборники выходили хотя бы раз в два года, потому что писать есть о чём. Но без финансовой поддержки на одном энтузиазме и личных средствах такие проекты делать очень сложно.

– Расскажите о самом сборнике: сколько там героев?

– Я очень благодарна всем авторам, которые предоставили материалы для сборника «Русский след в Словении». Все вместе мы написали о незаурядных представителях русской эмиграции. Это профессор Николай Бубнов, славист Николай Михайлов, Александр Бубнов – адмирал, генерал Владимир Римский-Корсаков – родственник знаменитого композитора, балетмейстер Пётр Грессеров-Головин, актриса Мария Наблоцкая, скульптор Борис Прокофьев, актёр Борис Путята. Также в сборнике есть статья о русской школе: о той, которая появилась 80 лет назад, и о нынешней. Есть статья о центрах русской эмиграции в Словении.

– А как складывалась жизнь русских эмигрантов в Словении? Насколько она была трудной или всё-таки успешной, несмотря ни на что?

– Знакомясь с этой темой, я поняла следующее: безусловно, всем им было очень трудно. Во-первых, это трагедия целого поколения, которому не по собственной воле пришлось ломать привычный уклад жизни, разрывать родственные связи, делить свою жизнь на «до» и «после». Люди не знали, куда едут и где найдут приют. Даже сегодня, переезжая в другую страну, очень сложно выбрать, что взять с собой, а что оставить. А у русской эмиграции часто даже такого выбора не было...

Как правило, Словения – в то время Королевство сербов, хорватов и словенцев – не входила в их планы. Большинство эмигрантов стремились попасть в Западную Европу. В Королевство СХС прибывали, в основном, жители Южной России, прежде всего Новороссийска, Севастополя и других городов Крыма. Беженцев на территории Словении размещали временно. И многие действительно потом уезжали, но некоторые по разным причинам оставались. Кто-то нашёл себя здесь – например, как преподаватели университета. Эмиграция – это зачастую трагедия невостребованности. Ты никто, несмотря на весь твой профессиональный опыт – с этим сталкивается любая волна эмиграции. Приходится всё начинать с чистого листа, браться за любую работу и не сломаться при этом психологически. Тот факт, что русские преподаватели и профессора нашли здесь работу, был для них, без преувеличения, сказочным. Есть много свидетельств того, насколько эти люди были благодарны приютившей их стране.

По историческим документам, в 1921 году в Любляне находилось около 600 русских беженцев. Большинство из них жили в бараках, построенных в годы Первой мировой войны. В военные годы в этих бараках находились заключённые русские военнопленные. Эмигранты организовали там общественную столовую, помогали друг другу искать работу и жильё, поддерживали друг друга.

Среди первой волны было немало студентов. Их селили в Люблянском замке, где находилось студенческое общежитие. Это были бараки, едва пригодные для жилья. По свидетельствам очевидцев условия там были ужасные: холодно и сыро.

В центральном парке Любляны стоит здание бывшего отеля «Тиволи» (Tivoli), который в народе называли «Швейцария». Именно туда, как в общежитие, уже после 1932 время стали селить семьи русских эмигрантов. Это здание до сих пор в народе называется «Русской Швейцарией».

Кстати, в «Русской Швейцарии» жил двоюродный племянник композитора Сергея Сергеевича Прокофьева Борис Прокофьев. В своих воспоминаниях Прокофьевы говорят: «Они встретились коротко на вокзале в Любляне в 1933 году, когда композитор Прокофьев с семьёй возвращался из Франции в Советский Союз. Борис Прокофьев их провожал. Вернуться на Родину он сам так и не решился». Позднее сын Бориса Прокофьева, выросший в «Русской Швейцарии», стал известным скульптором в Словении. Его работы украшают многие словенские города.

Очень хорошо словенцы принимали артистов театра и балета. Они приносили русскую культуру, и это было нечто новое. В Люблянском театре с их приходом стали ставить Достоевского, Чехова...

– В какие еще сферы, помимо образования и культуры, внесли свой вклад русские эмигранты?

– В Словении работали русские архитекторы, инженеры, лётчики. Я уже упоминала, что первый пассажирский аэропорт в Любляне спроектировал русский эмигрант, архитектор Юрий Николаевич Шретер. Аэропорт был открыт в 1933 году. В королевстве Югославии в гражданской и военной авиации было более 30 русских лётчиков и около 30 пилотов-инструкторов, авиамехаников, авиаинженеров, радиотехников и др.

Судьбы эмигрантов первой волны, покинувших Россию после революции, трагичны. Но именно первые годы эмиграции русские беженцы, прибывшие в Королевство СХС, вспоминали с теплотой и благодарностью.

Я очень надеюсь, что наш сборник «Русский след в Словении», приоткрывший страницу истории, получит своё продолжение. Считаю, что рассказы о тех, кто прожил достойную жизнь и нашёл свой дом вдали от исторической родины, актуальны и сегодня, как для нас, так и для наших детей.

Читайте также: Миссия – вспоминать

Также по теме

Новые публикации

Составные лексемы с дефисным написанием двух или более элементов часто вызывают затруднения при склонении и определении рода. Умение правильно их употреблять в речи – важный показатель грамотности. Предлагаем разобраться в грамматических тонкостях конструкций типа музей-усадьба, прайс-лист, счет-фактура и др.

Составные лексемы с дефисным написанием двух или более элементов часто вызывают затруднения при склонении и определении рода. Умение правильно их употреблять в речи – важный показатель грамотности. Предлагаем разобраться в грамматических тонкостях конструкций типа музей-усадьба, прайс-лист, счет-фактура и др.  Уже три месяца Полина Квитных, уроженка Красноярска, преподаёт русский язык детям и подросткам в Нигере. Её ученики уже не представляют своей жизни без знакомства с новыми русскими словами, играми с матрёшками и весёлых песенок из советских мультфильмов, которые включают в Русском доме на переменах.

Уже три месяца Полина Квитных, уроженка Красноярска, преподаёт русский язык детям и подросткам в Нигере. Её ученики уже не представляют своей жизни без знакомства с новыми русскими словами, играми с матрёшками и весёлых песенок из советских мультфильмов, которые включают в Русском доме на переменах.

3 июля в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» состоялся круглый стол «Курс на грамотность! Как сохранить русский язык в эпоху цифровизации», организованный Союзом журналистов Москвы. Участники круглого стола – представители государственных структур, отраслевых объединений, академического сообщества, преподаватели и студенты журналистских и гуманитарных факультетов – обсудили важнейшие аспекты современной языковой ситуации.

3 июля в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» состоялся круглый стол «Курс на грамотность! Как сохранить русский язык в эпоху цифровизации», организованный Союзом журналистов Москвы. Участники круглого стола – представители государственных структур, отраслевых объединений, академического сообщества, преподаватели и студенты журналистских и гуманитарных факультетов – обсудили важнейшие аспекты современной языковой ситуации.  Привычные слова часто хранят в себе удивительные истории, стоит только обратить внимание на их древние корни. Сегодня мы проследим за увлекательной эволюцией одного из таких корней и обнаружим неожиданную связь между словами «опекун», «печень», «беспечный» и др. Если открыть «Словообразовательный словарь…» А. Н. Тихонова, то можно увидеть, что слова «обеспечение», «печень», «беспечный» и «опекун» не являются однокоренными. Однако исторически в этих лексемах выделяется корень печ-/пек-, который делает данные слова родственными.

Привычные слова часто хранят в себе удивительные истории, стоит только обратить внимание на их древние корни. Сегодня мы проследим за увлекательной эволюцией одного из таких корней и обнаружим неожиданную связь между словами «опекун», «печень», «беспечный» и др. Если открыть «Словообразовательный словарь…» А. Н. Тихонова, то можно увидеть, что слова «обеспечение», «печень», «беспечный» и «опекун» не являются однокоренными. Однако исторически в этих лексемах выделяется корень печ-/пек-, который делает данные слова родственными.

С 1 по 5 июля на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря в городе Печоры проходит заезд «Русское слово» Всероссийского проекта «Истоки.Школа», который реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» по инициативе Президента России. Он объединил 155 преподавателей русского языка и литературы, словесников, поэтов и писателей из разных регионов России.

С 1 по 5 июля на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря в городе Печоры проходит заезд «Русское слово» Всероссийского проекта «Истоки.Школа», который реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» по инициативе Президента России. Он объединил 155 преподавателей русского языка и литературы, словесников, поэтов и писателей из разных регионов России.  C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир».

C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир».