Всероссийский конкурс «Родная игрушка», стартовавший в ноябре прошлого года, всколыхнул всю страну. Заявки пришли из 89 регионов, к проекту подключились десятки тысяч мастеров. Для многих стало откровением, что подлинно народная игрушка, продолжающая древние традиции, живёт и развивается.

Всероссийский конкурс «Родная игрушка», стартовавший в ноябре прошлого года, всколыхнул всю страну. Заявки пришли из 89 регионов, к проекту подключились десятки тысяч мастеров. Для многих стало откровением, что подлинно народная игрушка, продолжающая древние традиции, живёт и развивается. Жизнь как сложный поступок

Тамара Скок16.11.2020

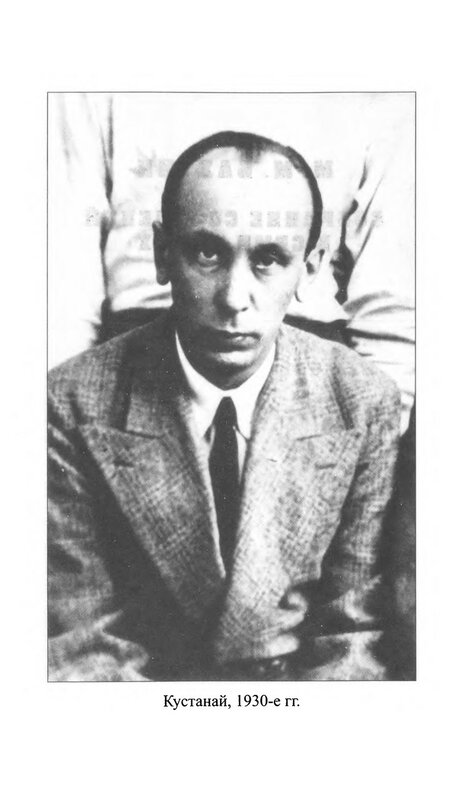

17 ноября исполняется 125 лет со дня рождения Михаила Михайловича Бахтина, выдающегося русского философа и литературоведа. Его жизнь, как и жизнь всякого, кто мыслит нестандартно и живет в эпоху перемен, полна трагизма, но в то же время наполнена высоким содержанием и духовностью.

Будущий создатель теории «смеховой культуры» и карнавализации, Михаил Бахтин в жизни испытал немало трагического: жил в опале, голодал, лишился ноги, долгое время был оторван от большой науки. Однако упорства и мужества ему было не занимать, и в итоге волевое сопротивление обстоятельствам было вознаграждено. Современное российское и зарубежное литературоведение не мыслится вне его теорий и во многом опирается на изыскания Бахтина.

Сплошное поступление

Учёный соединил в своих трудах философский, культурологический и литературоведческий подходы, что определило своеобразие его авторского стиля и стало опорой для дальнейших серьёзных изысканий. Принцип деятельного, осмысленного отношения к жизни нашел отражение в работе М. Бахтина «К философии поступка», которую можно считать своеобразным авторским кредо: «Каждая мысль моя с её содержанием есть мой индивидуально ответственный поступок, один из поступков, из которых слагается вся моя единственная жизнь, как сплошное поступление, ибо вся жизнь в целом может быть рассмотрена как некоторый сложный поступок: я поступаю всею своею жизнью, каждый отдельный акт и переживание есть момент моей жизни-поступления».

Важность собственного поступления при этом, по Бахтину, не должна умалять значение поступления иной личности. Учёный рассуждает о важности понимания сущностного противопоставления «я и другого». Другой – это носитель иного мировоззрения, может быть, принципиально отличного от твоего, и потому нужно быть готовым к тому, что одно и то же событие, одна и та же высказанная мысль могут быть оценены совершенно по-разному, иметь совершенно различную значимость, могут породить разные эмоции и, конечно, поступки. В свете этой теории становятся более понятными и другие идеи Бахтина, о которых пойдёт речь далее.

Многоголосие как принцип

С определением полифонии как основного творческого метода Ф. М. Достоевского, пожалуй, связана самая известная из фундаментальных бахтинских теорий. В своем труде «Проблемы творчества Достоевского» Бахтин пишет: «Множественность самостоятельных и неслиянных голосов и сознаний, подлинная полифония полноценных голосов, действительно, является основною особенностью романов Достоевского. Не множество судеб и жизней в едином объективном мире в свете единого авторского сознания развёртывается в его произведениях, но именно множественность равноправных сознаний с их мирами сочетаются здесь, сохраняя свою неслиянность, в единство некоторого события. Главные герои Достоевского, действительно, в самом творческом замысле художника не только объекты авторского слова, но и субъекты собственного непосредственно значащего слова».

По мнению учёного, Достоевскому удалось создать существенно новый жанр – полифонический роман, в котором наравне с автором (а не по его только воле) живут, говорят, мыслят разные личности, выражают свою позицию, свой взгляд на происходящее. «Мир Достоевского глубоко персоналистичен, – пишет Бахтин. – Всякую мысль он воспринимает и изображает как позицию личности». Следовательно, у каждого героя есть право на то, чтобы поступать по собственной воле, право на голос, право на собственное мнение, которое существует в романе наряду с авторским, а не подвергается препарирующему и уничижительному разбору.

Уроки по-бахтински

В биографии Бахтина был довольно сложный период, связанный с его опальным положением. Благодаря протекции М. Горького Соловков он избежал, но в казахских степях побывал и после долго не имел права жить в столице. Чтобы быть поближе к Москве, супруги Бахтины поселились в Тверской области, в Кимрах, известных ещё и тем, что там проводила когда-то «дачные каникулы» такая же опальная чета Мандельштамов.

В 1938 году Бахтину ампутировали ногу, но он мужественно перенёс это испытание и не оставил своих трудов: просил друзей привозить и присылать по почте книги, работал над статьями, создавал труд о художественном мире Ф. Рабле и рассчитывал с его помощью изменить свой статус в науке. Работу над почти семисотстраничным исследованием «Франсуа Рабле в истории реализма» Бахтин закончил осенью 1940 года. В начале 1941-го он предпринимает попытки опубликовать написанное, но началась война, и планы пришлось изменить.

Вплоть до 1945 года М. М. Бахтин работал школьным учителем. До школы ему приходилось на костылях преодолевать путь в полтора километра. В любую погоду. Ученики вспоминают, что строгий и взыскательный преподаватель и к себе был требователен: уроки вёл только стоя и позволял себе сесть только во время чтения детьми стихов наизусть. В разные годы он преподавал историю, немецкий язык и литературу, уча школьников мыслить самостоятельно.

Одна из бывших учениц Бахтина сохранила в памяти дискуссию, разгоревшуюся в классе во время изучения «Евгения Онегина». Учитель спросил: «Каковы, на ваш взгляд, стихи поэта Ленского?». Дети говорят: «Отличные». Бахтин возражает: «Плохие!». «Как, вы порицаете Пушкина?» – страшно удивились старшеклассники. «Да не Пушкин плохо написал, а Ленский…» – ответил педагог. Вот вам принцип «я и другой» в действии, пусть и в школьном варианте анализа произведения.

Возвращение «великого хромца»

Бахтин не оставлял попыток издать книгу о Ф. Рабле, но постоянно натыкался на препятствия: то ему предлагали внести существенные правки, то велели сократить объем написанного чуть ли не вдвое, то ставили в упрёк, что не приводит в работе мнения великих литературоведов всех времён и народов – Ленина и Сталина, то заявляли, что тема не раскрыта… Чтобы хоть как-то отстоять свою работу, Бахтин решает защитить её в качестве диссертации. Но и тут не обошлось без проблем. Присвоение докторской степени так и осталось под вопросом, а диплом о кандидатской был получен лишь в 1952 году. Напечатать книгу «Франсуа Рабле в истории реализма» удалось только в 1965 г., когда автору исполнилось семьдесят лет.

В шестидесятые практически забытый Бахтин смог возвратиться в большую науку благодаря молодым литературоведам (В. Кожинову, С. Бочарову и др.), направившим ему коллективное письмо и признавшим его своим наставником в научном подходе к анализу художественных текстов.

Сегодня трудно представить литературоведение без Бахтина. Именно ему принадлежат такие понятия, как хронотоп, смеховая культура, карнавализация, полифонизм… Он занимался вопросами стилистики и теории речевых жанров, проблемами драматургии и философии сценического искусства. Работы Бахтина хорошо известны за рубежом, особенно популярны они во Франции, в Японии, где впервые было издано собрание его сочинений, а также в Англии, где создан научный центр, названный именем учёного.

В России Центр М. М. Бахтина был открыт в 2015 году при Мордовском государственном университете. Здесь собраны материалы об учёном и его семье, соратниках и учителях, о местах, связанных с его жизнью и творчеством, о пережитых событиях. Особый интерес вызывают письма и уникальные рукописи, сохранившие пометы учёного.

Также по теме

Новые публикации

Всероссийский конкурс «Родная игрушка», стартовавший в ноябре прошлого года, всколыхнул всю страну. Заявки пришли из 89 регионов, к проекту подключились десятки тысяч мастеров. Для многих стало откровением, что подлинно народная игрушка, продолжающая древние традиции, живёт и развивается.

Всероссийский конкурс «Родная игрушка», стартовавший в ноябре прошлого года, всколыхнул всю страну. Заявки пришли из 89 регионов, к проекту подключились десятки тысяч мастеров. Для многих стало откровением, что подлинно народная игрушка, продолжающая древние традиции, живёт и развивается.  Почему верно писать НИ жив НИ мёртв, НИ рыба НИ мясо? Что нужно учитывать, чтобы не ошибиться в написании сочетаний типа как ни крути или остаться ни с чем? Рассмотрим случаи употребления частицы НИ.

Почему верно писать НИ жив НИ мёртв, НИ рыба НИ мясо? Что нужно учитывать, чтобы не ошибиться в написании сочетаний типа как ни крути или остаться ни с чем? Рассмотрим случаи употребления частицы НИ.  Николай Сергеевич Трубецкой – российский языковед, этнограф, историк и философ. В языкознании он разработал фонологическую теорию и стал одним из основоположников структурной лингвистики. Широкой публике он больше известен как один из основателей евразийства.

Николай Сергеевич Трубецкой – российский языковед, этнограф, историк и философ. В языкознании он разработал фонологическую теорию и стал одним из основоположников структурной лингвистики. Широкой публике он больше известен как один из основателей евразийства.

В русском языке существует не менее полусотни различных устойчивых выражений, включающих существительное «рука». Мы ежедневно используем их в своей речи автоматически, не вникая в тонкости значения фраз. Предлагаем рассмотреть самые популярные сочетания.

В русском языке существует не менее полусотни различных устойчивых выражений, включающих существительное «рука». Мы ежедневно используем их в своей речи автоматически, не вникая в тонкости значения фраз. Предлагаем рассмотреть самые популярные сочетания.  Глагол «кичиться» известен давно, но до сих пор не утратил актуальности и активно используется в речи. Каково его происхождение и значение? Что роднит его с существительным «кичка», обозначающим женский головной убор?

Глагол «кичиться» известен давно, но до сих пор не утратил актуальности и активно используется в речи. Каково его происхождение и значение? Что роднит его с существительным «кичка», обозначающим женский головной убор?