Как поделить наследие Андрея Рублёва? Государство и Церковь в поисках компромисса

Светлое Христово воскресенье стало поводом для встречи премьер-министра Владимира Путина с Патриархом Кириллом. Поводом концептуальным в свою очередь стал вопрос о передаче объектов религиозного назначения в собственность религиозным организациям. В данном случае Русской православной церкви – как потенциально самому крупному собственнику.

Давно обсуждаемый законопроект вроде бы полностью подготовлен, так что данную встречу главы Правительства и предстоятеля РПЦ, по сути, можно считать официальным началом реформы, в преддверии которой Патриарх Кирилл говорил о том, что все проблемы и споры надуманы, а премьер-министр Путин заметил, что за «объектами религиозного назначения» скрываются целые учреждения – музеи, например.

На столь высоком уровне именно проблема переселения многих учреждений в связи с предстоящей сменой собственника поднималась впервые. До этого о том, что музеям требуются новые современные площади, говорил разве что министр культуры, но не на совещаниях в Белом Доме, а исключительно в беседах с журналистами.

О судьбах переселяемых музеев можно было прочитать в подготовленных Минкультуры ответах для депутатов в рамках «правительственного часа» с Александром Авдеевым. В ответах этих, в частности, говорилось, что филиалу ГИМ в Новодевичьем монастыре будут предоставлены помещения «памятников истории и культуры Николаевской военной богадельни в городке им. Баумана в Измайлово», куда музей и должен переехать до начала следующего года. В музейном сообществе поговаривают, что предоставленные ГИМ помещения далеки от идеальных, и даже до необходимых, для хранения экспонатов показателей.

Активно распространяются слухи о скорейшей передаче Высоко-Петровского монастыря, где находится Государственный литературный музей, и церкви Ильи Пророка на Воронцовом поле (Государственный музей искусств народов Востока). Но, как утверждают в Министерстве культуры Российской Федерации, ни один из этих объектов передан не будет, пока для учреждений культуры не найдётся равноценного помещения.

«Выселить учреждение легко, а заблаговременно построить для него необходимое сооружение, современно оборудованное здание – сложно», –ближе к концу встречи сформулировал мысль Владимир Путин и привёл в пример исторический архив в Санкт-Петербурге, для которого были созданы «уникальные по своим техническим возможностям условия существования, развития и использования имеющегося материала». Но это, как точно заметил премьер, «происходит далеко не всегда». Похоже, и на уровне идеологов реформы пришло осознание того, что музейщики беспокоятся именно за сохранность собственных учреждений, а следовательно, за должное хранение самих экспонатов.

«Музейных работников можно понять потому, что они тоже хотят, чтобы всё решалось разумно, взвешенно», – отметил Владимир Владимирович после того, как Патриарх Кирилл высказал своё мнение о законопроекте, который сейчас находится на рассмотрении в специально созданной для поведения данной реформы Комиссии по вопросам религиозных объединений при Правительстве России.

О том, какой же всё-таки вариант подготовлен для внесения в Государственную думу, сказать пока не может никто. Но, как поговаривают осведомлённые источники, вопросы сохранения культурного наследия в законопроекте решены в лучшем случае ссылками на ныне действующие законы. Не исключено, что депутатам удастся внести кое-какие коррективы в законопроекты, но вряд ли он может измениться кардинально. Тем более что РПЦ, по словам патриарха, «закон в том виде, в каком он подготовлен Минэкономразвития, устраивает»: «Может быть, есть какие-то детали, о которых бы следовало ещё поговорить, но сам по себе закон очень положителен».

Если верить главе РПЦ, то никакой «фактической проблемы не существует. В каждом конкретном случае, обе стороны очень тщательно подходят к решению вопросов». Но «конкретные случаи» безответственного перед потомками пользования произведениями искусства в культовых целях вопиющи – именно истории и с Соловками, и с Рязанским кремлём, и с Псковским музеем-заповедником поделили общество на сторонников и ярых противников так называемой «церковной реституции».

Считается, что данный термин не уместен для обозначения готовящейся реформы. И действительно, если следовать нормам права международного, то реституция в основном связана с военными действиями: возвращением имущества, «неправомерно захваченного и вывезенного одним из воюющих государств с территории другого государства, являющегося его военным противником».

Но основной мотив передачи собственности религиозным организациям, и в первую очередь, конечно, Русской православной церкви, – это всё-таки искупление грехов прошлого. «Мы должны исходить из исторической справедливости, – отмечает на встрече с патриархом Владимир Путин, – из потребностей религиозных организаций».

Сторонники передачи собственности вспоминают декрет Совнаркома 1918 года, объявивший «народным достоянием» «все имущества существующих в России церковных и религиозных обществ». Противники стремительной и масштабной передачи напоминают о том, что далеко не всё, что сегодня можно отнести в «объектам религиозного назначения», до 1918 года принадлежало религиозным организациям.

Вот и премьер-министр говорит: «Мы аккуратно должны разбираться с прошлым, с тем, чтобы все наши действия, направленные на достижение этой справедливости, не привели к каким-то негативным последствиям, не разрушили бы то, что сложилось на сегодняшний день».

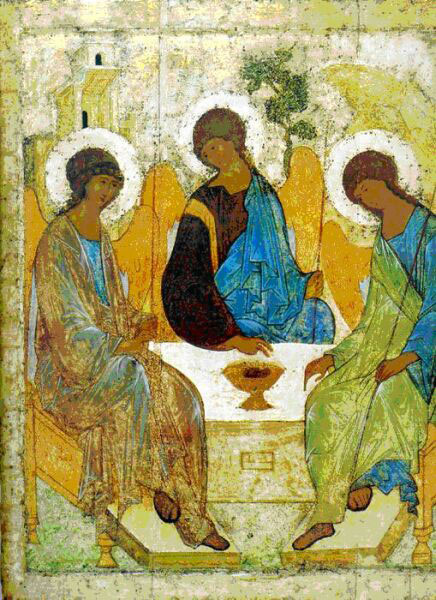

Патриарх Кирилл меж тем вроде бы тоже выступает за аккуратность в отношениях с прошлым. «Вчера я посетил Музей имени Андрея Рублёва, – рассказывал на встрече с Путиным глава РПЦ, – познакомился с экспозицией и задал такой риторический вопрос директору: "Ну, как вы думаете, возможно ли взять и разделить всю эту экспозицию и все иконы раздать по церквам?" Экспозиция, которая собиралась долгие годы и сама по себе, по своей целостности представляет большое значение. Никто же ведь не будет идти таким путём».

«Но это не значит, что, как нам кажется, в монастырях должны быть светские учреждения до бесконечности, что иконы должны находиться в запасниках, когда есть возможность их использовать по прямому назначению, – сразу же продолжил Патриарх. – Необходимо сбалансировано учитывать и одни, и другие интересы. Церковь никогда не преследует узко цеховых интересов. Она не имеет права ставить пред собой только цеховые задачи. Она должна заботиться о народе и об обществе».

Позиция премьер-министра, равно как и последние заявления Патриарха свидетельствуют о том, что Церковь, в последнее время активно поддерживаемая государством, как будто готова перейти на общение не посредством риторических вопросов, а на спокойный конструктивный диалог с музейным сообществом, которое, кстати, тоже является частью общества.

Также по теме

Новые публикации

3 июля в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» состоялся круглый стол «Курс на грамотность! Как сохранить русский язык в эпоху цифровизации», организованный Союзом журналистов Москвы. Участники круглого стола – представители государственных структур, отраслевых объединений, академического сообщества, преподаватели и студенты журналистских и гуманитарных факультетов – обсудили важнейшие аспекты современной языковой ситуации.

3 июля в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» состоялся круглый стол «Курс на грамотность! Как сохранить русский язык в эпоху цифровизации», организованный Союзом журналистов Москвы. Участники круглого стола – представители государственных структур, отраслевых объединений, академического сообщества, преподаватели и студенты журналистских и гуманитарных факультетов – обсудили важнейшие аспекты современной языковой ситуации.  Привычные слова часто хранят в себе удивительные истории, стоит только обратить внимание на их древние корни. Сегодня мы проследим за увлекательной эволюцией одного из таких корней и обнаружим неожиданную связь между словами «опекун», «печень», «беспечный» и др. Если открыть «Словообразовательный словарь…» А. Н. Тихонова, то можно увидеть, что слова «обеспечение», «печень», «беспечный» и «опекун» не являются однокоренными. Однако исторически в этих лексемах выделяется корень печ-/пек-, который делает данные слова родственными.

Привычные слова часто хранят в себе удивительные истории, стоит только обратить внимание на их древние корни. Сегодня мы проследим за увлекательной эволюцией одного из таких корней и обнаружим неожиданную связь между словами «опекун», «печень», «беспечный» и др. Если открыть «Словообразовательный словарь…» А. Н. Тихонова, то можно увидеть, что слова «обеспечение», «печень», «беспечный» и «опекун» не являются однокоренными. Однако исторически в этих лексемах выделяется корень печ-/пек-, который делает данные слова родственными.

С 1 по 5 июля на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря в городе Печоры проходит заезд «Русское слово» Всероссийского проекта «Истоки.Школа», который реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» по инициативе Президента России. Он объединил 155 преподавателей русского языка и литературы, словесников, поэтов и писателей из разных регионов России.

С 1 по 5 июля на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря в городе Печоры проходит заезд «Русское слово» Всероссийского проекта «Истоки.Школа», который реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» по инициативе Президента России. Он объединил 155 преподавателей русского языка и литературы, словесников, поэтов и писателей из разных регионов России.  C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир».

C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир».  Выбор правильного прилагательного для описания чего-то, что относится к мальчикам, может вызвать затруднения. В русской речи существует несколько вариантов: мальчиковый, мальчуковый, мальчишечий, мальчиший и мальчишеский. Каждый из них имеет свой стилистический оттенок, который важно учитывать.

Выбор правильного прилагательного для описания чего-то, что относится к мальчикам, может вызвать затруднения. В русской речи существует несколько вариантов: мальчиковый, мальчуковый, мальчишечий, мальчиший и мальчишеский. Каждый из них имеет свой стилистический оттенок, который важно учитывать.  30 июня 1914 года родился выдающийся русский учёный и авиаконструктор, один из главных создателей советского «ядерного щита», разработчик орбитальных станций и самой мощной советской ракеты-носителя «Протон» Владимир Николаевич Челомей.

30 июня 1914 года родился выдающийся русский учёный и авиаконструктор, один из главных создателей советского «ядерного щита», разработчик орбитальных станций и самой мощной советской ракеты-носителя «Протон» Владимир Николаевич Челомей.