Знай наших! Русско-немецкий экспрессионист Алексей фон Явленский

Анна Генова25.03.2024

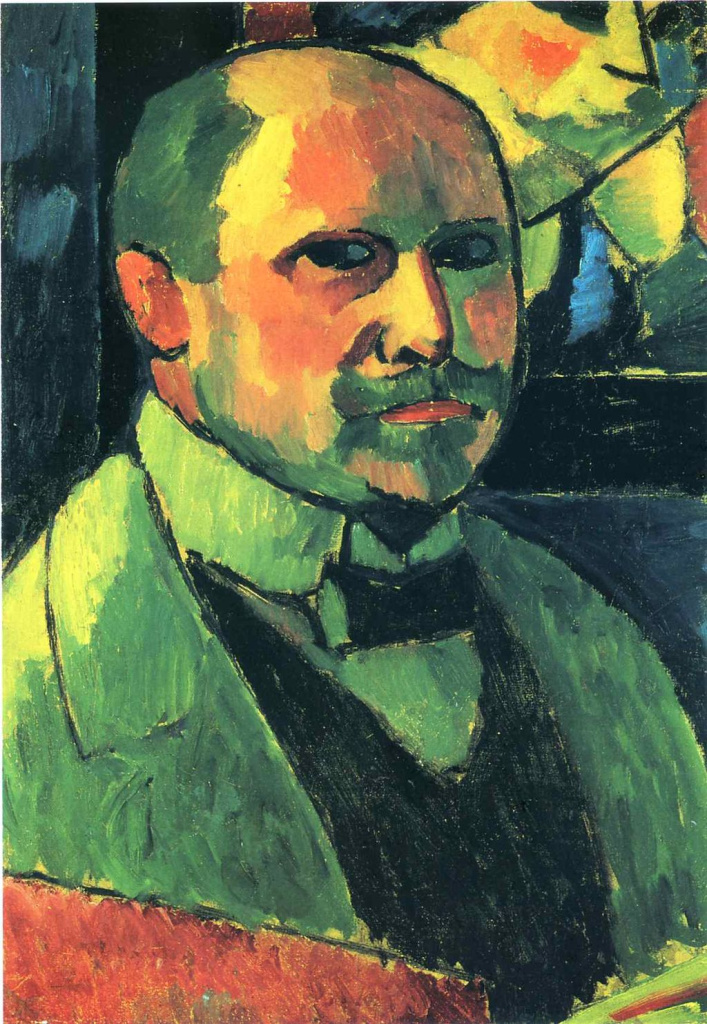

25 марта исполняется 160 лет художнику Алексею Георгиевичу Явленскому. Большинство его творений – портреты, в которых отражена суть экспрессии художника и его героев. Имя художника лучше известно за пределами России, однако, если присмотреться, его работы легко могут встать в один ряд с картинами русских модернистов. Не стоит также забывать, что в группу немецких экспрессионистов «Синий конь», кроме Явленского, входил и его близкий друг, знаменитый абстракционист Василий Кандинский.

Петербург – Мюнхен

Бывший штабс-капитан Алексей Георгиевич Явленский в 25 лет решил круто изменить жизнь и стать художником. В конце 1880-х это было доступно для человека, который жил в Петербурге и мог оплатить занятия в Академии художеств у знаменитого живописца Ильи Ефимовича Репина.

Там же на курсах он познакомился с Марианной Верёвкиной – талантливая художница происходила из высокопоставленной культурной семьи. Отец – генерал-комендант Петропавловской крепости, мать занималась иконописью и портретной живописью. Молодая пара была настолько «продвинутой», что вместо обычного церковного бракосочетания вступила в брак гражданский.

Лулу, как называла его Марианна, дал обещание родителям невесты всегда быть вместе с ней. Чему, впрочем, не суждено было сбыться. Родители Явленского были ниже статусом – он был сыном гусарского полковника, который, впрочем, мало принимал участие в воспитании мальчика. Известно, что Репин называл любимую ученицу «русским Рембрандтом», однако неизвестно, что он говорил про Явленского. Абсолютно очевидно одно – встреча с Марианной несомненно повлияла на Алексея.

Молодые переехали в Мюнхен в 1896 после смерти отца Марианны. Постепенно вокруг яркой пары начинает собираться артистический круг. Мюнхенская квартира Явленского и Верёвкиной становится местом притяжения русской творческой интеллигенции. Там бывали, в частности, Анна Павлова, Вацлав Нижинский, Сергей Дягилев.

Друзья называли Явленского Иваном Карамазовым, скорее всего, за его принципиальный атеизм и стремление к пересмотру нравственных устоев. Помимо этого, в художнике всегда жило желание выглядеть более значимым – наверное, поэтому он прибавил к своей фамилии приставку фон.

Неминуемо пара попадает на занятия в известную мюнхенскую школу словенского реалиста Антона Ажбе, у которого училась целая когорта русскоязычных мастеров, таких как Билибин, Грабарь, Бурлюк, Петров-Водкин, наконец, Василий Кандинский, встреча с которым стала судьбоносной.

Впрочем, Явленский не ограничивается школой Ажбе и дружбой с Кандинским. Его привлекают фовисты и импрессионисты – он находится под влиянием Ван Гога, а в 1907 году знакомится с Матиссом и другими фовистами, которые оказали огромное влияние на его цветовую палитру.

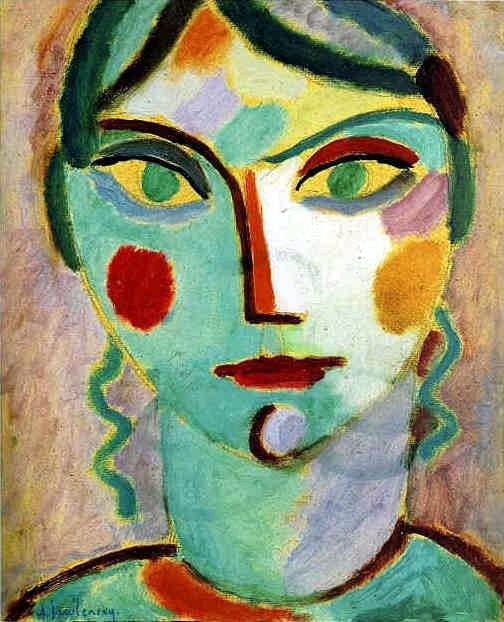

Между тем личная жизнь художника разворачивается в драматическую сторону – у него развивается роман с воспитанницей семьи Верёвкиных и прислугой жены Еленой Незнакомовой, которая в 1902 году рожает сына Андрея, впоследствии также ставшего художником. Эти две совершенно противоположные не только по статусу, но и по типажу женщины становятся двумя лейтмотивами картин Явленского: художник написал огромное количество женских портретов на протяжении своего творческого пути.

«Синий всадник»

Творческая пара, несмотря на разногласия личного плана, постоянно поддерживала вокруг себя атмосферу интеллектуальных открытий и революционных арт-идей. В 1909 году в Розовом салоне Верёвкиной было основано «Новое Мюнхенское художественное объединение», прообразом которого стала итальянская «Гильдия Святого Луки», которая появилась впервые в XV веке и представляла собой подобие Союза художников в СССР. За два года своего существования объединение организовало три крупные выставки, в которых участвовало до 30 художников. Реакция прессы была в основном негативной, что, впрочем, совершенно не волновало участников.

Через два года, вместе с Василием Кандинским, Максом Франком, Александром Канольдтом и Адольфом Эрбслё они основывают группу Der Blaue Reiter – «Синий всадник». Одной из отличительных черт объединения был решительный космополитизм. Помимо художников, в коллективе принимают участие композиторы и танцоры, таким образом утверждая связь между всеми искусствами и даже духовными практиками. Главная цель группы – окончательное освобождение от академических оков, живой интерес к примитивному искусству и искусству Средневековья, а также большая симпатия к современникам-новаторам – кубистам и фовистам.

Антитезой «Синему всаднику» была группа «Мост», которая считается основоположником немецкого экспрессионизма. Националистическая по духу группа, в которую входили Кирхнер, Нольде и другие художники. Они придерживались простых, выразительных форм и пытались объяснить стиль своих коллег через их «этническое наследие».

В этот период у Явленского родился целый ряд портретов, которые относят к вершине его творчества. Несмотря на распространённое мнение, что портреты продать сложно, работы Явленского были столь вдохновенны, что прекрасно раскупались. К этому периоду относятся такие работы, как «Шокко», «Испанка», «Женщина с пионами», «Портрет хореографа Александра Сахарова» и многие другие.

Явленский часто возвращался на родину, чтобы повидаться с родными и поучаствовать в российских выставках. В последний раз он был в России в 1914, перед началом войны. Однако исследователи в один голос отмечают, что комфортнее всего Явленский себя чувствовал в «немецких Афинах» – так он называл Мюнхен. Мог ли художник предугадать, что, несмотря на свою любовь и преданность Германии, его работы будут включены в выставку «дегенеративного искусства», организованную нацистами в 1937, незадолго до начала Второй мировой?

Швейцарская ссылка

Уютная жизнь в доме № 23 по Гизельштрассе в Мюнхене оборвалась с началом Первой мировой. Явленский, Марианна, Елена и сын Андрей, которого всем представляли как племянника художника, были объявлены «нежелательными лицами» на территории Германии, поэтому вынуждены перебраться в нейтральную Швейцарию. «Синий всадник» распался в тот же год.

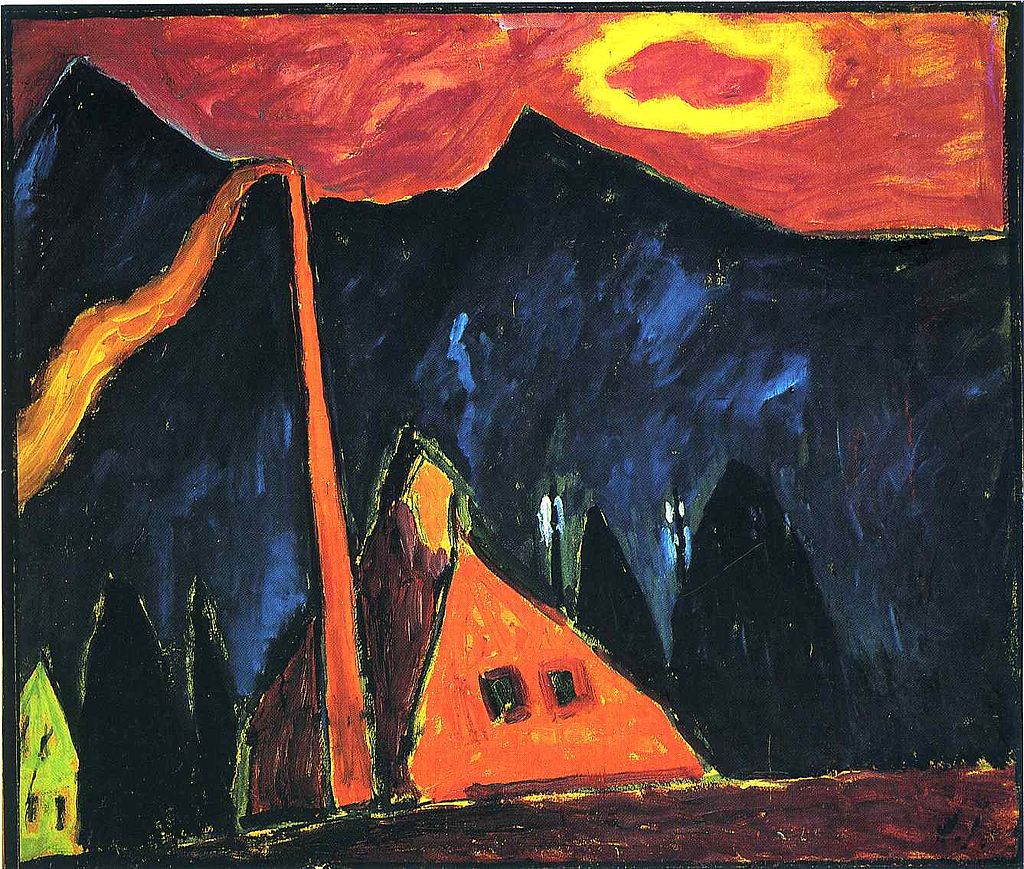

Перелом в жизни отразился и на творчестве. Художник вспоминал: «…я попытался продолжать писать так, как это делал в Мюнхене. Но что-то внутри меня помешало мне продолжать в этом стиле – чувственном, расцвеченном, мощном. Я понял, что страдания изменили меня, и что мне нужно было искать новые формы и иные цвета для выражения моих чувств». Художник начал цикл ландшафтов «Вариации на пейзажную тему». В 1921 году наступил окончательный перелом и в семейной ситуации – Явленский окончательно расстался с Марианной и соединился законным браком, более того – обвенчался с матерью своего сына Еленой Незнакомовой.

Где бы Явленский ни был, он не мог не стать частью какого-либо сообщества. В Висбадене, куда он переехал с Еленой и Андреем, в 1924 году появляется ещё одно «синее» объединение. На этот раз называется оно «Синяя четвёрка», и туда, помимо Явленского, вошли очень серьёзные художники – его близкий друг Василий Кандинский, а также Пауль Клее и Лионел Фейнингер. Правда, из-за общей недоброжелательной ситуации в Германии выставки группы проводятся главным образом в США.

Явленский упорно не хотел понимать настрой немцев, и в 1930 году подал заявление на получение немецкого гражданства. Гражданство пришлось ждать целых четыре года. К тому же с приходом к власти национал-социалистов выставлять его картины запретили.

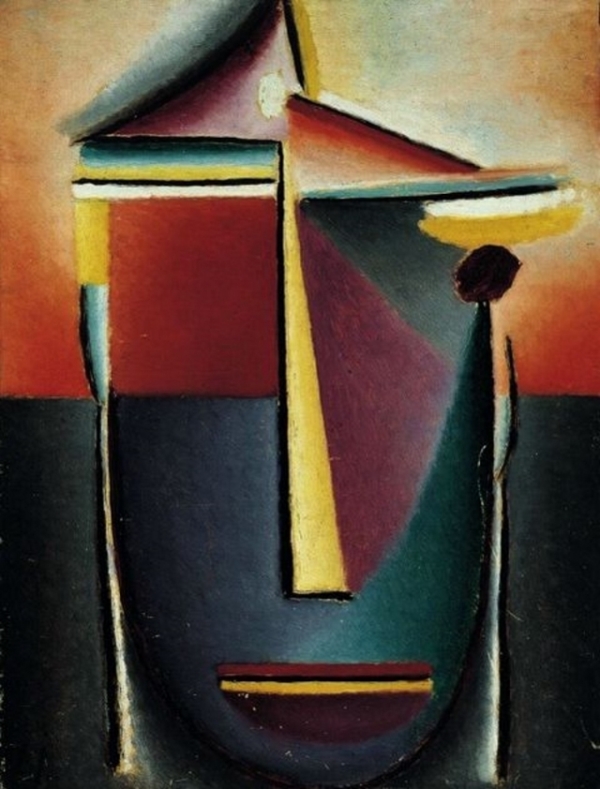

Однако Явленский всё равно продолжает активно писать, хотя последние годы страдает от артрита. Он создал более 1000 полуабстрактных «медитаций» в середине 1930-х, для которых характерны нарочито грубые, широкие мазки и мрачный колорит. В упомянутый 1937 год для выставки «дегенеративного искусства» нацисты конфисковали 72 работы художника, которые он больше никогда не увидел.

С 1938 года и до конца жизни уже глубоко больной художник больше не писал. Алексей фон Явленский умер в Висбадене в 1941 году, в самом начале Второй мировой войны.

Слава к художнику возвращается посмертно – после окончания Второй мировой войны. Первые выставки были организованы в Германии и Швейцарии, а сейчас они проходят по всему миру. Несмотря на то, что большая часть коллекции работ находится за границей, в Третьяковской галерее, Русском музее и Художественном музее Омска хранятся работы мастера.

Также по теме

Новые публикации

Текст - это же не только определенное количество страниц, но и определенный эффект в обществе. Особенно если это текст Достоевского. Алехандро Ариэль Гонсалес, президент общества Достоевского в Буэнос-Айресе, напомнил об этом на Оптинском собрании, где встретились знатоки творчества писателя из России, Белоруссии и стран БРИКС.

Текст - это же не только определенное количество страниц, но и определенный эффект в обществе. Особенно если это текст Достоевского. Алехандро Ариэль Гонсалес, президент общества Достоевского в Буэнос-Айресе, напомнил об этом на Оптинском собрании, где встретились знатоки творчества писателя из России, Белоруссии и стран БРИКС.  Слово «апокалипсис» будоражит воображение, рисуя картины глобальных трагедий, разрушения и конца света. Однако его значение гораздо глубже и многограннее, чем просто синонимичное обозначение какой-либо катастрофы. Выясним, какие смыслы транслирует данное существительное.

Слово «апокалипсис» будоражит воображение, рисуя картины глобальных трагедий, разрушения и конца света. Однако его значение гораздо глубже и многограннее, чем просто синонимичное обозначение какой-либо катастрофы. Выясним, какие смыслы транслирует данное существительное.  11 июля 1810 года в Москве торжественно открыли Странноприимный дом – одну из первых больниц для бедных, построенную на частные пожертвования. Сегодня это один из крупнейших в России многопрофильных центров экстренной медицинской помощи. В его истории соединились имена выдающихся людей своего времени.

11 июля 1810 года в Москве торжественно открыли Странноприимный дом – одну из первых больниц для бедных, построенную на частные пожертвования. Сегодня это один из крупнейших в России многопрофильных центров экстренной медицинской помощи. В его истории соединились имена выдающихся людей своего времени.

Председатель президиума Международного совета российских соотечественников, потомок первой волны русской эмиграции Пётр Петрович Шереметев объявил о решении переехать в Россию. В своём интервью он рассказывает, что побудило его к переезду, и о своих дальнейших планах на родине.

Председатель президиума Международного совета российских соотечественников, потомок первой волны русской эмиграции Пётр Петрович Шереметев объявил о решении переехать в Россию. В своём интервью он рассказывает, что побудило его к переезду, и о своих дальнейших планах на родине.  Составные лексемы с дефисным написанием двух или более элементов часто вызывают затруднения при склонении и определении рода. Умение правильно их употреблять в речи – важный показатель грамотности. Предлагаем разобраться в грамматических тонкостях конструкций типа музей-усадьба, прайс-лист, счет-фактура и др.

Составные лексемы с дефисным написанием двух или более элементов часто вызывают затруднения при склонении и определении рода. Умение правильно их употреблять в речи – важный показатель грамотности. Предлагаем разобраться в грамматических тонкостях конструкций типа музей-усадьба, прайс-лист, счет-фактура и др.  Уже три месяца Полина Квитных, уроженка Красноярска, преподаёт русский язык детям и подросткам в Нигере. Её ученики уже не представляют своей жизни без знакомства с новыми русскими словами, играми с матрёшками и весёлых песенок из советских мультфильмов, которые включают в Русском доме на переменах.

Уже три месяца Полина Квитных, уроженка Красноярска, преподаёт русский язык детям и подросткам в Нигере. Её ученики уже не представляют своей жизни без знакомства с новыми русскими словами, играми с матрёшками и весёлых песенок из советских мультфильмов, которые включают в Русском доме на переменах.