14 февраля исполняется 90 лет со дня рождения Анны Герман. В истории музыки XX века трудно найти фигуру более светлую и одновременно трагическую. Её называли «белым ангелом», но за этим эфирным образом скрывалась женщина редкого мужества и острого ума, чья жизнь была наполнена не только триумфами, но и суровыми испытаниями.

14 февраля исполняется 90 лет со дня рождения Анны Герман. В истории музыки XX века трудно найти фигуру более светлую и одновременно трагическую. Её называли «белым ангелом», но за этим эфирным образом скрывалась женщина редкого мужества и острого ума, чья жизнь была наполнена не только триумфами, но и суровыми испытаниями. Всемирная история в пластилине

Юлия Горячева28.06.2021

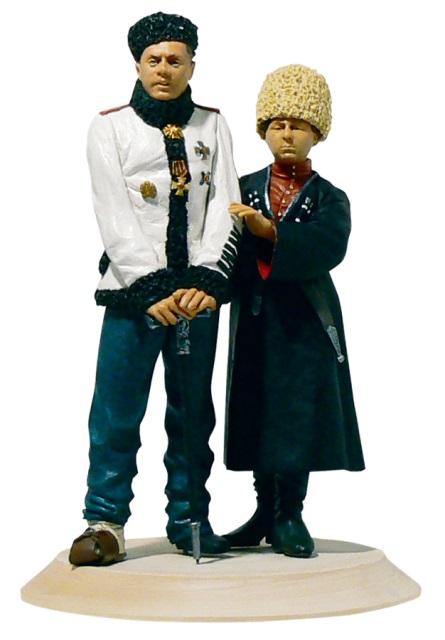

Сергей Олюнин – основатель и совладелец музея пластилиновой мини-скульптуры «Имена и эпохи», расположенного в Измайловском кремле на востоке Москвы. Художник рассказал «Русскому миру», как возник этот проект и о своих главных экспозициях – «Столпы империи», «Трагедия русской смуты» и «Сказки старой Москвы».

– Сергей, как возник ваш музей мини-скульптуры «Имена и эпохи»?

– У нас в доме многие годы хранилась коллекция фигур персонажей всемирной истории, над которыми в 60 – 70-е годы прошлого века работали два скульптора-любителя – Ростислав Олюнин, мой отец, и его друг Андрей Миллер. Оба давно уже ушли из жизни, но работы их наша семья бережно сохраняла. Мысль же о создании музея пришла к нам с женой неожиданно и без какого-либо видимого повода. Как-то вдруг мы поняли, что владеем чем-то, что не стыдно показать другим. И в ноябре 2013 года на музейные витрины встали ровно сто героев истории человечества, хранящих на лицах следы пальцев своих давно ушедших создателей.

Со временем ряды персонажей на полках превратились в настоящий – насколько позволяют наши возможности – музей. То есть посетители нашего музея пластилиновой мини-скульптуры «Имена и эпохи» теперь не просто глазеют на очередной курьёз, но и проникаются темой, заряжаются знаниями. Только после этого «апгрейда» музея люди, уходя, стали спрашивать, что им почитать на ту или иную тему. Значит, зацепило!

– Из чего сделаны ваши фигурки?

– А вот это, наверное, самое интересное. Все они – из пластилина. Обыкновенного, детского. Однако, несмотря на такой подверженный всем мыслимым невзгодам материал, работы мастеров прожили уже шесть десятков лет и, даст бог, переживут ещё и наше поколение.

– Вы продолжили дело отца и его друга. Лепке вас научил отец?

– Конечно, первым моим учителем был отец – невозможно не взяться за пластилин, глядя, как в его руках рождается маленькая копия человека. Ну а потом были уже профессиональные художники, наставления которых позволили мне сегодня развить те принципы, что были заложены двумя друзьями полвека назад.

– Экспозиция со звучным названием «Столпы империи» – о чём и о ком она?

– Это последняя крупная коллекция, которой прирос музей. «Столпы империи» – это портреты хорошо известных государственных деятелей России, трудами которых создавались самые основы нашего Отечества. Они больше находятся на слуху, нежели многие прочие наши герои, и «радость узнавания» для посетителей – отличный стимул для возникновения интереса к музею в целом.

– «Трагедия русской смуты. Белое движение в лицах» – ещё одна большая коллекция вашего музея, в ней представлены фигуры Петра Врангеля, Антона Деникина, Лавра Корнилова, Владимира Каппеля... Как пришла идея создать такую серию?

– Работать над этой темой я начал вскоре после открытия музея. Сперва хотел ограничиться пятью – десятью фигурами, но по мере погружения в тему «цеплялся» за все новые и новые имена и судьбы. Так понемногу сложилась коллекция из 120 фигур участников Белого движения. Есть как отдельные фигуры, так и композиции, включающие две или три (братья, супруги, сёстры, отцы, сыновья) семьи, посвятившие жизнь избавлению России от ига большевизма. Моя цель – вернуть их имена в исторический контекст сегодняшнего дня. Ставя на полку очередную готовую фигуру, я оживляю человека (по крайней мере, для себя), извлекаю его из исторического небытия, в которое он был отправлен стараниями победивших бесов.

– Почему вас увлекла тема Белого движения?

– Мой путь к этой теме был весьма прихотлив. Я вырос на романах Майн Рида, Хаггарда, Жаколио. Причем получилось так, что читал я их исключительно в дореволюционных дешёвых изданиях. С годами интерес к приключениям, конечно, угас, зато я всё чаще стал задумываться над тем, кто были они, эти мальчишки и юноши, с которыми я разделил давнюю любовь к ветхим страницам. А потом, незаметно для меня, дети выросли, взяли винтовки и ушли из дома в надежде отстоять рушившийся у них на глазах мир. Так меня настигло Белое движение.

– Вижу, что в музее совсем нет фигур участников Гражданской войны с другой, Красной стороны. Означает ли это, что вы, как говорится, душой и сердцем на стороне Белого движения?

– Совершенно верно, душа моя, мысли, желание воплотить, оживить – принадлежат исключительно Белому движению. Тем людям, которые, прожили жизнь в борьбе за те идеалы, о которых так ёмко сказал заряжающий бронепоезда «На Москву!» профессор Владимир Даватц: «Было безумием надеяться одолеть несколькими полками красноармейские массы, безумием было начинать Кубанский поход, безумием было идти на Москву, безумием было защищать Крым, безумием было упрямо сохранять армию в лагерях Галлиполи и Лемноса — но только благодаря этому безумию мы можем не краснеть за то, что мы русские».

– А кто из исторических деятелей Белого движения вам интересней всего? И над чьей фигуркой было труднее всего работать?

– Очень интересный вопрос. Потому что есть в коллекции фигура, работа над которой была самой сложной и, вместе с тем и самой радостной. Это генерал-лейтенант Яков Слащёв. Трудно – потому, что его, хотя и узнаваемое, лицо не давалось мне в течение пары недель. Радостно – потому что в работе над портретом впервые принял участие мой сын Антон – именно благодаря его помощи персонаж, наконец, вышел таким, каким и был задуман. С той поры мы зачастую работаем вместе. И во многих случаях портретное сходство – его заслуга.

– Какие ещё портреты деятелей Белого движения представлены в вашем собрании?

– Начиная коллекцию, я, конечно, прежде всего «снял сливки» - первая пара десятков фигур – это портреты наиболее известных (даже по советским учебникам истории) персонажей – Колчак, Деникин, Врангель… Но постепенно, по мере изучения материала, стали возникать люди или мало, или вовсе не известные широкой публике. Однако их судьбы, их деяния невозможно было оставить без внимания. Влияние их на историю различно – от одной атаки до целой жизни – но без них история Белого дела оказалась бы, на мой взгляд, не столько неполной, сколько не честной. К таковым героям относятся и поэты-воины Иван Савин, Николай Туроверов, Арсений Несмелов. И героическая юная девушка Мария Нестерович, переправлявшая офицеров из красной Москвы на Дон, и самоотверженная «медсестра Шура», назвавшая легендарный 1-й Кубанский поход Ледяным походом. И священномученик отец Николай Попов, расстрелянный лишь за то, что повесил у себя в доме портрет брата, походного атамана Войска Донского.

– Наверняка вы сделали какие-то открытия в процессе погружения в тему Гражданской войны. Какие?

– На стене музея висит фотопортрет моего прадеда Николая Алексеевича Олюнина, последнего командира бронепоезда «Адмирал Колчак», действовавшего на Северном фронте. Кроме того, его фигура присутствует в коллекции «Трагедия русской смуты». Многие, узнав эту семейную историю, понимающе качают головами – мол, ясное дело, предок – белогвардеец, вот их и потянуло в Белое движение. На самом деле зависимость тут обратная. Интерес нашей семьи к антибольшевистской борьбе вызвал из небытия прадеда-офицера.

Дело в том, что старшие родственники наглухо молчали о нём. И вот, уже погрузившись с головой в историю Гражданской войны, я случайно прочитал о некоем капитане 1-го ранга Олюнине. Нафантазировал, что этот человек – мой предок и долгое время собирал о нем информацию, поддерживая придуманную для самого себя игру. Сведения копились, удалось выяснить, что человек этот после краха фронта ушёл в Финляндию. Удалось раздобыть в архивах финской полиции документы на Олюнина. Открываю их, а там с фотографии белого офицера на меня смотрит мой отец – один в один, даже усы той же формы. «Раскопки» стали глубже, целенаправленнее – так, петелька за петелькой, сложилась история жизни Олюнина, теперь уже моего прадеда.

– В вашем музее есть еще и экспозиция «Сказка старой Москвы» по мотивам творчества писателя Ивана Шмелёва. Представьте ее, пожалуйста.

– Иван Шмелёв – один из тех, кто сформировал моё «белогвардейское» мировоззрение. Нет, не своим «Солнцем мёртвых», а «Летом Господним». Только прочитав его, я по-настоящему понял, какой именно мир мечтали сохранить белые воины. Так что при работе над этой коллекцией я искал вдохновение в неоднократно перечитанном «Лете Господнем». Но не в нём одном. Еще один мой прадед, Иван Иванович Соколов, детство и юность провёл в том же Замоскворечье, ходил в одну гимназию со Шмелёвым. И оставил воспоминания об этом периоде своей жизни. Так что самый дух Замоскворечья – в том числе и оттуда.

Принципы, на которых выросла эта коллекция, совершенно иные, нежели те, что лежат в основе работы над «Трагедией русской Смуты». Прежде всего, фигуры не портретные. Более того, в композициях присутствует значительная доля доброй иронии, дружеского участия в жизнях этих персонажей. По крайней мере, я старался, чтобы это почувствовали и зрители.

– В вашем музее можно не только ознакомиться с самобытными скульптурами, но и прослушать интересные лекции, основанные на биографических фактах исторических деятелей, представленных в экспозиции. Этот формат общения у публики пользуется спросом? Кто приходит на такие встречи?

– Лекции проводятся только с группами от 10 человек, так что подробный формат разговора с аудиторией довольно редок. Чаще выпадает возможность пообщаться с посетителями «глаза в глаза» – и в этом большой плюс. Ведь именно в личном общении проще донести до слушателей свою точку зрения, выразить свои творческие принципы и вдохновить на погружение в ту или иную тему.

Люди приходят самые разные. Одних «цепляют» сами персонажи, других – тонкость и точность в изображении лиц, кого-то – передача костюмов той или иной эпохи.

– Кто вам помогает в работе над проектами?

– Этот проект – полностью дело нашей семьи. За все восемь лет существования музея мы не смогли найти никого, кто мог бы помочь нам в развитии. Так что пробираемся шагами и шажочками. Зато ни от кого не зависим и никто не смеет диктовать нам, что и как представлять на музейных витринах.

Также по теме

Новые публикации

14 февраля исполняется 90 лет со дня рождения Анны Герман. В истории музыки XX века трудно найти фигуру более светлую и одновременно трагическую. Её называли «белым ангелом», но за этим эфирным образом скрывалась женщина редкого мужества и острого ума, чья жизнь была наполнена не только триумфами, но и суровыми испытаниями.

14 февраля исполняется 90 лет со дня рождения Анны Герман. В истории музыки XX века трудно найти фигуру более светлую и одновременно трагическую. Её называли «белым ангелом», но за этим эфирным образом скрывалась женщина редкого мужества и острого ума, чья жизнь была наполнена не только триумфами, но и суровыми испытаниями.  В русском языке порядка полумиллиона слов, как и в китайском. Французская речь насчитывает только 150 тыс. слов, в то время как английский обладает почти миллионным запасом разнообразных лексем. С чем связаны эти различия?

В русском языке порядка полумиллиона слов, как и в китайском. Французская речь насчитывает только 150 тыс. слов, в то время как английский обладает почти миллионным запасом разнообразных лексем. С чем связаны эти различия?  Продукты здесь выдают бесплатно. Бесплатны также образование, медицина. А если надо куда-то поехать, то каждый имеет право остановить любую частную машину, а водитель - если ему по пути - по закону обязан подбросить попутчика. Добавить к этому вечное лето и теплющий лазурный океан - и рисуется картина рая на земле. Но на прекрасной Кубе - а речь именно об Острове Свободы - сейчас все далеко не безоблачно.

Продукты здесь выдают бесплатно. Бесплатны также образование, медицина. А если надо куда-то поехать, то каждый имеет право остановить любую частную машину, а водитель - если ему по пути - по закону обязан подбросить попутчика. Добавить к этому вечное лето и теплющий лазурный океан - и рисуется картина рая на земле. Но на прекрасной Кубе - а речь именно об Острове Свободы - сейчас все далеко не безоблачно.  145 лет назад родилась Анна Павлова – имя, ставшее синонимом русского балета. Её «Умирающий лебедь» знаком миллионам. Но за иконой сцены скрывалась сложная, страстная и щедрая личность. Она была благотворителем, хозяйкой творческого салона, а ещё верной спутницей и хранительницей русских традиций на чужбине.

145 лет назад родилась Анна Павлова – имя, ставшее синонимом русского балета. Её «Умирающий лебедь» знаком миллионам. Но за иконой сцены скрывалась сложная, страстная и щедрая личность. Она была благотворителем, хозяйкой творческого салона, а ещё верной спутницей и хранительницей русских традиций на чужбине.  Педагог Александра Васильева из Воронежа, впервые отправляясь в Республику Конго, знала о стране мало и более всего была удивлена распространением русского языка в стране. Учёба в России у многих конголезцев – давняя семейная традиция. Выпускники советских вузов до сих пор поют внукам перед сном песню из «Спокойной ночи, малыши!» и рассказывают русские народные сказки.

Педагог Александра Васильева из Воронежа, впервые отправляясь в Республику Конго, знала о стране мало и более всего была удивлена распространением русского языка в стране. Учёба в России у многих конголезцев – давняя семейная традиция. Выпускники советских вузов до сих пор поют внукам перед сном песню из «Спокойной ночи, малыши!» и рассказывают русские народные сказки.  В пресс-центре «Россия сегодня» был представлен доклад за 2025 год, зафиксировавший системную дискриминацию на фоне геополитической турбулентности и роста русофобских настроений на Западе. Эксперты и правозащитники отмечают обострение проблемы нарушения прав российских граждан и соотечественников за рубежом.

В пресс-центре «Россия сегодня» был представлен доклад за 2025 год, зафиксировавший системную дискриминацию на фоне геополитической турбулентности и роста русофобских настроений на Западе. Эксперты и правозащитники отмечают обострение проблемы нарушения прав российских граждан и соотечественников за рубежом.  Более 200 человек со всей страны приняли участие в первом Всероссийском конкурсе «Ристалище гусляров», который состоялся в рамках выставки «Уникальная Россия». Возраст участников тоже впечатляет – от 7 до 100 лет! Древнерусское искусство игры на гуслях, казалось, утраченное навсегда, сегодня переживает расцвет популярности.

Более 200 человек со всей страны приняли участие в первом Всероссийском конкурсе «Ристалище гусляров», который состоялся в рамках выставки «Уникальная Россия». Возраст участников тоже впечатляет – от 7 до 100 лет! Древнерусское искусство игры на гуслях, казалось, утраченное навсегда, сегодня переживает расцвет популярности.  Большинство словарей заявляют, что «наряду» и «наравне» – это синонимы, обозначающие равенство прав, условий или одновременность действий. В обиходной речи это так. Но будет ли равнозначной замена, если дело касается юридических формулировок?

Большинство словарей заявляют, что «наряду» и «наравне» – это синонимы, обозначающие равенство прав, условий или одновременность действий. В обиходной речи это так. Но будет ли равнозначной замена, если дело касается юридических формулировок?