Реликвии российских немцев

Светлана Соловьёва25.11.2019

В минувшую субботу зал Молодёжного дома (Jugendhaus) баварского города Швайнфурт был переполнен. Здесь проходила презентация необычного проекта под названием «Частица Родины» (Ein Stückchen Heimat), в рамках которого российские немцы представили привезённые из России и Казахстана воспоминания и реликвии.

Из истории рода Брайнингер

В каждом доме, в каждой семье хранятся вещи, отмеченные особым смыслом и памятью, передаваемые из поколения в поколение. Одной из – главных реликвий семьи Брайнингер, представленной сегодня в Германии более чем 30 членами, стал «Сборник христианских песен» (Sammlung christliche Lieder), изданный Московской евангелическо-лютеранской консисторией в 1908 году.

– Эту книгу, – вспоминает старейшина рода 94-летняя Вильма Александровна Брайнингер, – подарил маме в день её 18-летия мой дед Давид Юнгеманн, один из основателей нашего поволжского села Моргентау Самарской губернии в 1859 году. Он был человеком удивительной судьбы. Призванный в русскую армию в 1875 году, участвовал в Русско-турецкой войне 1877 – 1878 года. В рукопашном бою он подхватил полковое знамя и с криком «За царя и Отечество!» повёл солдат в атаку на врага. За 8 лет беспримерной службы, отвагу и мужество был награждён медалью «В память Русско-турецкой войны 1877 – 1878» и Георгиевским крестом.

Вильма Брайнингер со «Сборником христианских песен». Фото: Виктор Афанасьев

Её внучка Катарина Брейнингер приехала на историческую родину 20 лет назад вместе с семьей из Караганды, тогда ещё 17-летней девушкой. Какие вещи связаны для неё с детством и что привезли они с собой?

– Я люблю и ценю своё детство и мне дорого всё, что о нём напоминает. Но взять при переезде даже самое необходимое оказалось невозможным, многое пришлось оставить у родственников в Караганде, часть вещей «перекочевала» на чердак. Но нам повезло. Будучи в гостях в Казахстане, родители мужа привезли по нашей просьбе старый букварь, по которому мы учились. Кое у кого это вызовет удивление, но нам он очень пригодился, когда учили своих детей русскому языку. Мы говорим в семье по-русски и хотим, чтобы наши дети, хотя они родились уже в Германии, хорошо владели этим языком: не только говорили, но свободно читали и писали на русском. О школьных годах я храню самые светлые воспоминания: яркие праздники, шумные весёлые мероприятия, богатая социальная и общественная жизнь. Как память о тех годах мы храним несколько ёлочных игрушек и любимых сказочных героев – резинового Кота в сапогах и Карлсона, которыми с большим удовольствием играют наши дети. В Германии перед нами открылись большие возможности: я окончила гимназию, магистратуру, получила специальность экономиста. Однако перемены с переездом были очень ощутимыми. В сравнении с советской школой, где царили открытость и дружелюбие, понимание учителей, материнское отношение классного руководителя, здесь царят отчуждённость среди учащихся, равнодушие педагогов. Непросто было освоить и современный немецкий язык. Ведь бабушка учила нас с сестрой словам пословицам и поговоркам на немецком диалекте.

Катарина Брейнингер с дочерьми и русским букварем. Фото: Виктор Афанасьев

Стойкость и мужество

Семейные фотохроники, привезённые потомками колонистов на историческую родину, дают исчерпывающее представление о трагических страницах, связанных с их депортацией из Поволжья в годы Второй мировой войны.

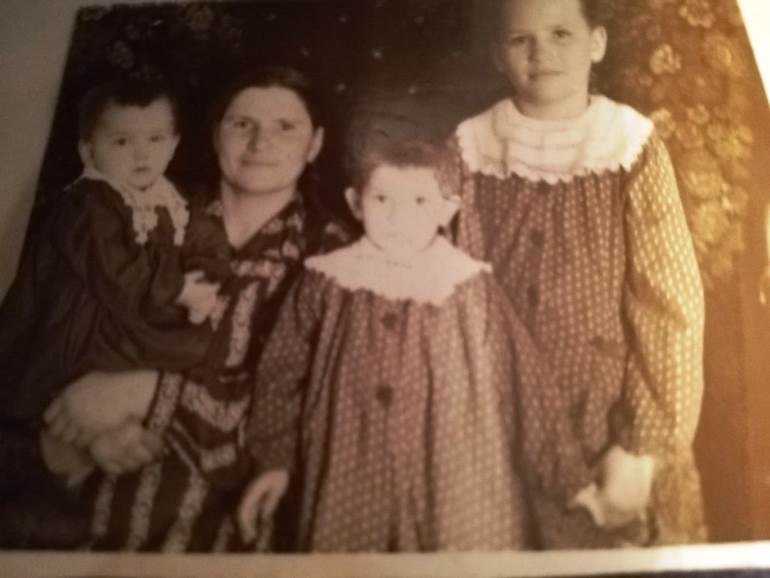

Редкие послевоенные снимки из семейного архива той поры представила Лидия Баландина-Хофман. На долю её матери Эмилии Хофман (урождённой Райх) выпали тяжёлые испытания: в 1937 году умерли от голода двое её малолетних сыновей, в 1941 году её муж Фёдор был мобилизован в трудармию, а она с годовалой дочерью Ириной выслана в Казахстан. Потерявшая всё имущество семья вместо добротного дома в Поволжье оказалась в заброшенной землянке казахстанского села Николаевка. Жизнь, по сути, началась с «нуля». После войны у мужа появилась другая семья, а Эмилия встретила Виктора Шефера, потерявшего свою семью и ставшего отцом двух её младших дочерей.

К сожалению, этому молодому, красивому и статному мужчине суждена была короткая жизнь: он умер через 4 года из-за подорванного непосильным трудом здоровья. Эмилия осталась с тремя дочерьми на руках: семилетней Ириной, трёхлетней Лидией и восьмимесячной Валентиной. Но несчастье не сломило её. С этих снимков на нас смотрит обаятельная, стойкая молодая женщина, готовая во имя детей на любые лишения. Она всегда работала на двух работах, постоянно поддерживая порядок и уют в доме. И дети помогали ей как могли.

Всю домашнюю работу делили с бабушкой Марией-Катариной Шнайдер, вернувшейся с Алтая. Это была трудолюбивая, преданная своим близким женщина. У неё было пятеро детей, 15 внуков и более 20 правнуков.

Фотограф приезжал в село один раз в год. Для жителей это было большим событием. Вот и сфотографировались они на фоне нарядного ковра, в своих лучших нарядах (кружевные воротнички девочек на фото связаны мамиными руками).

Особенно волнующие воспоминания оставили праздники, связанные с лютеранским вероисповеданием. На Рождество устраивали театрализованные представления, ходили по дворам, читая односельчанам стихи на немецком. Отмечали и Пасху: пекли сладости, забавных человечков из теста, красили яйца луковой шелухой и особой травой.

А затем была перестройка, лихие 90-е и возвращение многих российских немцев в Германию. Вернувшиеся на историческую родину потомки семьи Хофманн-Райх подтвердили свою жизненную закалку, удивительную стойкость, трудолюбие, оптимизм, доброту и отзывчивость. Сёстры Лидия и Валентина уже на пенсии, а их дочери Марина и Татьяна воплотили в жизнь природные артистические таланты этой семьи, получив высшее музыкальное образование в Мюнхене и Вюрцбурге. Но добрую память о «кусочке малой родины» Лидия выразила в собственных поэтических строчках, завершивших её выступление.

На пустыре три клёна, все поросло травой,

И сюда из школы спешила я домой.

Белая землянка, двор, что снится мне,

Этажерка с книгами, шторка на окне,

Комнаты уютные, лампы тусклый свет,

Вкусно пахнут кребли и на печи обед.

Все в памяти всплывает снова, как тогда,

Но осталось в детстве и в сердце навсегда…

Ключ от заветного сундука

Неотъемлемой частью имущества переселенцев из Германии был сундук – символ благополучия и состоятельности рода. Привезти его обратно на историческую родину не удалось никому, но массивный ключ от сундука сохранила Анна Эбель. Рисунок этого старинного предмета мебели воспроизвел её муж художник Иоганесс Эбель, а местные умельцы изготовили его изящную копию. О предметах, хранившихся в нем, рассказала владелица «волшебного ключа». В этом импровизированном сундучке оказались и реликвии семьи Брайнинген, которые продемонстрировали её дочери: трехлетняя Юля щедро угощала зрителей немецкими сладостями, а восьмилетняя Анна выразительно прочла из русского букваря стихи про котят.

Немало трогательных историй прозвучало в этот вечер. Редкие снимки и документы, сменявшие друг друга на большом экране, стали красноречивым свидетельством бережного отношения к жизни российских немцев в Российской империи и в Советском Союзе.

Автор этого удивительного проекта выпускница Челябинского института культуры ведущая встречи Маргарита Афанасьева-Шульц в тандеме с местным архитектором Артуром Метцем комментировали происходящее.

Украшением встречи стали концертные выступления. В тот вечер прозвучали произведения Чайковского, Хачатуряна, Дунаевского, Шуберта и других композиторов. Громкими аплодисментами встретили зрители вокальный дуэт М. Афанасьевой и К. Линдеманн с песней Снегирёва «Берёзка», «Песню жаворонка» из цикла «Времена года» Чайковского в исполнении Е. Нойфельда, «Меланхолический вальс» Даргомыжского, сыгранный Т. Шмидт.

Швайнфуртский проект «Частица родины» поддержали Баварское землячество российских немцев и Баварский культурный центр немцев из России (BKDR) в Нюрнберге. Это пока единственный в ФРГ такой центр, но в его активе – фестиваль вокальных ансамблей в Фюрте, танцевальный в Дуйсбурге, масштабная выставка «Главные этапы истории российских немцев» с красочно изданной сопроводительной брошюрой, Дни открытых дверей и другие мероприятия.

Научный сотрудник BKDR Виктор Кригер в своем выступлении подчеркнул особую значимость этого проекта, отметив, что история российских немцев – часть общей истории народов Германии и России.

– Немцы из России обогащают нас своей уникальной культурой. Их судьба – важная часть нашей общей истории, которая не должна быть предана забвению – сказал на церемонии торжественного открытия BKDR 18 января нынешнего года премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder.)

Многие из представленных в рамках проекта реликвий, по мнению представителя организации «Культурный форум» А. Майер, могут стать экспонатами будущего исторического музея Швайнфурта.

Также по теме

Новые публикации

О судьбе русских в Индонезии и их вкладе в историю этой страны мы поговорили с кандидатом исторических наук, известным востоковедом, переводчиком на малайский и индонезийский языки, преподавателем МГИМО и Дипломатической академии МИД России Виктором Погадаевым.

О судьбе русских в Индонезии и их вкладе в историю этой страны мы поговорили с кандидатом исторических наук, известным востоковедом, переводчиком на малайский и индонезийский языки, преподавателем МГИМО и Дипломатической академии МИД России Виктором Погадаевым.  В самом сердце Москвы 17 июля 1945 года родился мальчик, который стал одним из ярчайших светил современной музыкальной сцены – Алексей Рыбников, создатель замечательной музыки, отец российской рок-оперы. Автор, который пишет музыку во всех жанрах и стилях, но при этом остаётся всегда верен себе. Он не устаёт удивлять своих зрителей и сегодня.

В самом сердце Москвы 17 июля 1945 года родился мальчик, который стал одним из ярчайших светил современной музыкальной сцены – Алексей Рыбников, создатель замечательной музыки, отец российской рок-оперы. Автор, который пишет музыку во всех жанрах и стилях, но при этом остаётся всегда верен себе. Он не устаёт удивлять своих зрителей и сегодня.  Выбор между словами «мозг» и «мозги», а также конструкциями «в мозге» и «в мозгу» варьируется в зависимости от контекста и потому порой вызывает затруднения. Какие тонкости необходимо знать, чтобы применить верную форму?

Выбор между словами «мозг» и «мозги», а также конструкциями «в мозге» и «в мозгу» варьируется в зависимости от контекста и потому порой вызывает затруднения. Какие тонкости необходимо знать, чтобы применить верную форму?  Пока смайлики не вытеснили окончательно из нашей жизни знаки препинания, самое время поговорить о современной пунктуации. Тем более что именно запятые, тире и двоеточия чаще всего вызывают споры, потому что под рукой пишущего эти знаки не всегда хотят подчиняться правилам. Может, что‑то в правилах надо подправить? Отвечает профессор кафедры русского языка филфака РГПУ им. А. И. Герцена Михаил Дымарский.

Пока смайлики не вытеснили окончательно из нашей жизни знаки препинания, самое время поговорить о современной пунктуации. Тем более что именно запятые, тире и двоеточия чаще всего вызывают споры, потому что под рукой пишущего эти знаки не всегда хотят подчиняться правилам. Может, что‑то в правилах надо подправить? Отвечает профессор кафедры русского языка филфака РГПУ им. А. И. Герцена Михаил Дымарский.  Так странно иногда играет нами судьба. Три девчонки, родившиеся в Канаде, случайно познакомились в семейном ресторане на океанском побережье в Никарагуа и сняли ролик о том, чем отличаются и чем близки Россия и Никарагуа. Их командная работа победила в одной из номинаций VII Международного конкурса «Расскажи миру о своей Родине».

Так странно иногда играет нами судьба. Три девчонки, родившиеся в Канаде, случайно познакомились в семейном ресторане на океанском побережье в Никарагуа и сняли ролик о том, чем отличаются и чем близки Россия и Никарагуа. Их командная работа победила в одной из номинаций VII Международного конкурса «Расскажи миру о своей Родине».  С 5 по 7 сентября 2025 года в живописной Тарусе (Калужская область) во второй раз состоится Русско-итальянский культурный форум-фестиваль «Амаркорд» — масштабный интеллектуальный марафон, создающий пространство для диалога двух великих культур.

С 5 по 7 сентября 2025 года в живописной Тарусе (Калужская область) во второй раз состоится Русско-итальянский культурный форум-фестиваль «Амаркорд» — масштабный интеллектуальный марафон, создающий пространство для диалога двух великих культур.