11 июля 1810 года в Москве торжественно открыли Странноприимный дом – одну из первых больниц для бедных, построенную на частные пожертвования. Сегодня это один из крупнейших в России многопрофильных центров экстренной медицинской помощи. В его истории соединились имена выдающихся людей своего времени.

11 июля 1810 года в Москве торжественно открыли Странноприимный дом – одну из первых больниц для бедных, построенную на частные пожертвования. Сегодня это один из крупнейших в России многопрофильных центров экстренной медицинской помощи. В его истории соединились имена выдающихся людей своего времени. Шон из Тувы: горловое пение без акцента

Сергей Виноградов13.08.2019

Американец Шон Куирк, музыкант и менеджер известного в России и за рубежом тувинского коллектива «Алаш», говорит на четырёх языках. На заграничных гастролях он объявляет композиции «Алаша» по-английски, поёт тувинские народные песни на публику и для себя и, если зрители просят, может порадовать их русской частушкой. А ещё читает книги на языке предков – древнеирландском.

В международный год языков коренных народов уроженец Милуоки Шон Куирк, глава тувинской семьи и многодетный отец, старается привлечь внимание тувинцев, россиян и иностранцев к проблеме сохранения родного языка. Говорит об этом в интервью и на концертах. «Не хочется, чтобы получилось так, как у ирландцев, – сказал он “Русскому миру”. – В свое время не приняли мер и остались без своего языка».

Музыка, изменившая судьбу

В мифах и сказках любого народа есть сюжет о чудо-музыкантах, которые заставляют слушателей следовать за собой, лишь только заиграют на гуслях, дудочке или других инструментах. Шон Куирк сам пережил этот сказочный сюжет. Двадцать лет назад третьекурсник музыкального отделения колледжа города Сент-Пол в штате Миннесота, готовивший себя к карьере саксофониста, впервые услышал записи тувинского ансамбля «Хуун-Хуур-Ту», мастеров горлового пения, и был околдован. Очарование не спало до сих пор.

Читайте также: Юрта, степь, лошади, песня. Как тувинское трио прославило горловое пение

– В те годы тувинская музыка стала вдруг очень популярной в мире, – рассказывает он. – После распада Советского Союза музыканты из Тувы стали активно гастролировать по миру, и многие открыли для себя эту потрясающе сильную музыку. Когда я впервые её услышал, я почти тут же стал пробовать петь, как музыканты из «Хуун-Хуур-Ту». Позднее, когда я сам стал участником тувинского ансамбля, я понял, что это естественная реакция слушателя на эту музыку – многие тут же принимаются подражать горловому пени, независимо от того, в какой стране человек живёт и в какой культуре воспитан.

Компакт-диск, на котором была записана тувинская музыка, принёс друг Шона. Это была простая болванка, без надписей. Спустя время ему удалось узнать, что это играют тувинцы. Пришлось провести целое расследование, чтобы узнать, что это за народ и где он живёт. «Интернет тогда только начинался и помочь не мог», – говорит Шон.

Саксофон лёг в футляр, а его хозяин не жалел времени на занятия горловым пением – учился по записям и книгам. А через пару лет произошло событие, которое Шон Куирк называет чудом и провидением – в те места, где он жил и учился, приехали выступать «Хуун-Хуур-Ту». Американец смог прорваться за кулисы и уговорить музыкантов устроить ему экспресс-прослушивание. Вежливые тувинцы похвалили начинающего «горловика» на упорство и успехи, а потом сказали: «В Туву тебе нужно, иначе прогресса не будет».

И он полетел.

Вернуться, чтобы остаться

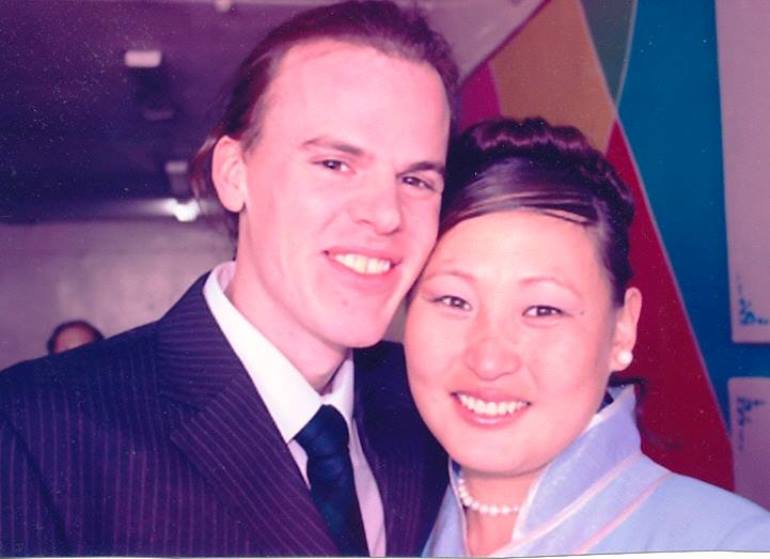

Шону удалось стать участником грантовой программы. «Сибирь была не очень популярным местом для американцев, и в 2003 году мою заявку одобрили, дали грант на поездку в Туву на год, – вспоминает он. – До этого я потратил несколько месяцев на изучение русского языка, и мог объясниться». В этой поездке Шон познакомился с молодыми участникам ансамбля «Алаш», которые стали его друзьями, учителями и коллегами. Вскоре после приезда Туве удалось ещё крепче привязать к себе американского музыканта – он влюбился в местную жительницу.

– Год завершился, грант кончился, и я вернулся в США, – рассказывает он. – Но я обещал любимой девушке вернуться и не мог нарушить обещания. Дома собрал все деньги, которые мог собрать, работал курьером на велосипеде, копил и через полгода вернулся, чтобы остаться.

Накопленных денег хватило на билеты до Тувы и месячную аренду квартиры. «Устроился басистом в оркестр в Кызыле, плюс преподавал английский местным жителям, – говорит Шон. – Уже через год я стал настоящим тувинцем и вполне устроенным человеком – у меня была работа, любимая девушка, съёмная квартира и подержанный “Москвич”. А ещё через год тувинский коллектив пригласили на обменные гастроли в Америку, и меня взяли переводчиком».

За 13 лет Шон объездил с «Алашем» весь мир, в среднем музыканты проводят на гастролях по восемь месяцев в году. В Туве они не только отдыхают от переездов, но также выступают и преподают. «К нам приезжают учиться горловому пению со всего мира – из США, Китая, Японии, европейских стран, – говорит Шон. – Бывают очень одарённые исполнители. В прошлом году приезжал парень из Коннектикута, совсем молодой. В Туве был конкурс, и он занял пятое место, опередив многих местных. Я тоже продолжаю петь, стараюсь совершенствоваться. Пою не на таком уровне, как ребята из “Алаша”, но для американца совсем неплохо».

Гастроли отрывают от жены и детей, но иногда помогают Шону увидеть родителей и других родственников. «Конечно, мой отъезд в Туву был для них настоящим шоком, – вспоминает он. – Сейчас я лучше понимаю их чувства, потому что сам стал родителем. Я им благодарен за то, что они в своё время поддержали меня, не стали отговаривать, увидев, насколько я полюбил тувинский край и его культуру. Но, знаете, я в своей семье всегда был особый человек, и родители понимали, что меня ждёт необычная судьба. Когда я первый раз отправился в Туву, говорил родителям, что просто хочу посмотреть и обязательно вернусь. Но мой отец, умный человек, сразу сказал – нет, ты встретишь любимую девушку и останешься там. Он оказался прав. Мы стараемся встречаться с родителями как можно чаще – отец уже четыре раза был в Туве. Сейчас они гордятся тем, что я выбрал такой путь, и Тува им очень нравится. Милуоки, где живут мои родители, в прошлом – индейский край, а в культуре тувинцев есть многое, что роднит их с индейцами. Возьмём шаманов – тувинские и индейские шаманы очень похожи».

У американцев и россиян Шон Куирк тоже видит много общего, но и различий, по его мнению, хватает. «В Америке, если что-то ломается, то это выбрасывают или куда-то сдают, – говорит он. – В России люди чинят поломки, что-то придумывают. Я столкнулся с этим, когда стал владельцем своего первого “Москвича”. Здесь считается стыдным для мужчины, когда не можешь сам починить свой автомобиль. И мне очень нравится. В России люди более самостоятельные. Здесь, если возникла проблема, думаешь – как решить. В Америке первая мысль – кому позвонить?».

Любимый зять тувинского народа

– По-тувински я разговариваю гораздо лучше, чем по-русски, – признаётся Шон на русском языке, который можно назвать почти чистым. – Жаль, что Вы не можете сравнить. Тувинский теперь – мой второй родной язык. Знаете, как его учил? Скрывал перед тувинцами, что знаю русский. Потому что, узнав, что ты говоришь по-русски, они тоже переходят на русский и перестают тебя учить тувинскому. Сейчас, можно сказать, я думаю на тувинском. Однажды, когда я приезжал в Америку, на меня залаяла собака, и я закричал на неё по-тувински. Сам удивился, что слова на этом языке пришли в голову быстрее, чем английские.

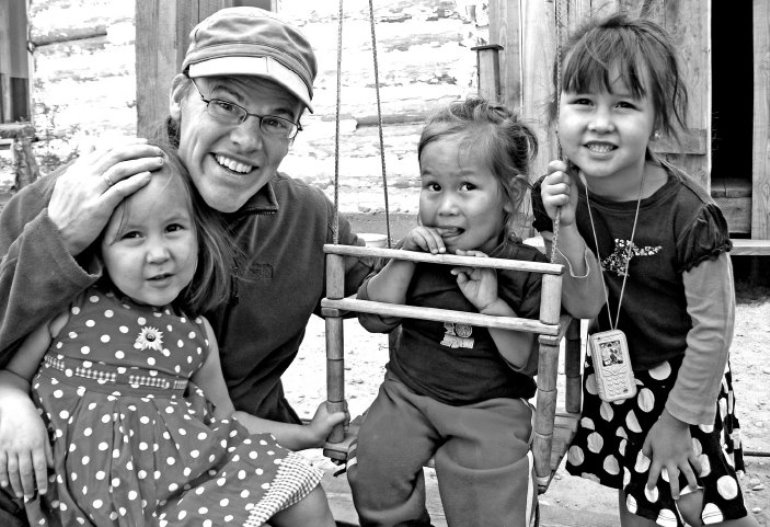

Американец женат на тувинке, у них пятеро детей (четыре дочери и один сын), и уже три дома – деревянная изба с баней, новый двухэтажный дом и юрта в тайге. «Мы шутим, что у нас есть русский, тувинский и американский дома – на любой вкус», – смеётся Шон.

Они живут современной жизнью, но иногда, как многие тувинцы, уезжают в тайгу к родственникам, которые пасут скот и живут традиционной жизнью. «Едем туда, когда хотим отдохнуть, оторваться от цивилизации», – говорит Шон.

Но цивилизация редко оставляет американца в покое. В Туве он человек очень известный – ведёт концерты и городские праздники, корпоративные вечера и свадьбы. В одной из телепрограмм Шона назвали «любимым зятем тувинского народа». Прозвище прижилось. Как и «кушкашол», что означает «птичка-мальчик». Его Шону дали после его первого концерта в Туве.

В семье Куирк дети говорят на трёх языках. «Когда дети были маленькие, все вокруг нам советовали – говорите с ними только по-русски, чтобы они не путались, – говорит Шон. – Но мы поступили иначе. С самых младенческих лет жена говорила с детьми по-тувински, а я по-русски. Телевизор и детский садик помогал им освоить русский язык. И теперь они очень чисто говорят на трёх языках. Когда моей старшей дочери было 4 года, мы поехали в Америку к моим родителям. И дочку отдали в американский детский сад. “Ты понимаешь своих новых друзей, всё в порядке?” – спросил я. Она удивилась: “Конечно, они все говорят по-тувински”. То есть, она не догадалась, что дети говорят на другом языке, потому что понимала всё, что они говорят».

Старшие дети Шона Куирка ходят в школу Кызыле и иногда получают замечания от учителей английского языка из-за произношения и построения фраз. «В России преподают британский английский, а мои дети говорят на американском английским, – комментирует Шон. – Замечания есть, но всё равно этот предмет даётся моим девочкам очень легко, и у них пятерки. Делать уроки по английскому языку я им не помогаю, нет необходимости. Я им с историей помогаю. Читать в учебнике и заучивать им кажется трудным, они любят слушать, как я рассказываю. Я беру учебник, читаю про Петра I или про революцию и пересказываю им. Мне в новинку, интересно».

У его детей тувинские имена, отчества на русский манер (Шоновичи) и ирландские фамилии. «Кем я хочу, что они себя ощущали? Конечно, тувинцами, – откровенно отвечает отец. – Где бы они ни жили в будущем, они должны помнить, что они тувинцы. Это малочисленный народ, немногим более 200 тысяч человек. Тувинская культура нуждается в сохранении и продвижении. Я делаю всё, чтобы мои дети ощущали свою ответственность за свою культуру».

Также по теме

Новые публикации

11 июля 1810 года в Москве торжественно открыли Странноприимный дом – одну из первых больниц для бедных, построенную на частные пожертвования. Сегодня это один из крупнейших в России многопрофильных центров экстренной медицинской помощи. В его истории соединились имена выдающихся людей своего времени.

11 июля 1810 года в Москве торжественно открыли Странноприимный дом – одну из первых больниц для бедных, построенную на частные пожертвования. Сегодня это один из крупнейших в России многопрофильных центров экстренной медицинской помощи. В его истории соединились имена выдающихся людей своего времени.

Председатель президиума Международного совета российских соотечественников, потомок первой волны русской эмиграции Пётр Петрович Шереметев объявил о решении переехать в Россию. В своём интервью он рассказывает, что побудило его к переезду, и о своих дальнейших планах на родине.

Председатель президиума Международного совета российских соотечественников, потомок первой волны русской эмиграции Пётр Петрович Шереметев объявил о решении переехать в Россию. В своём интервью он рассказывает, что побудило его к переезду, и о своих дальнейших планах на родине.  Составные лексемы с дефисным написанием двух или более элементов часто вызывают затруднения при склонении и определении рода. Умение правильно их употреблять в речи – важный показатель грамотности. Предлагаем разобраться в грамматических тонкостях конструкций типа музей-усадьба, прайс-лист, счет-фактура и др.

Составные лексемы с дефисным написанием двух или более элементов часто вызывают затруднения при склонении и определении рода. Умение правильно их употреблять в речи – важный показатель грамотности. Предлагаем разобраться в грамматических тонкостях конструкций типа музей-усадьба, прайс-лист, счет-фактура и др.  Уже три месяца Полина Квитных, уроженка Красноярска, преподаёт русский язык детям и подросткам в Нигере. Её ученики уже не представляют своей жизни без знакомства с новыми русскими словами, играми с матрёшками и весёлых песенок из советских мультфильмов, которые включают в Русском доме на переменах.

Уже три месяца Полина Квитных, уроженка Красноярска, преподаёт русский язык детям и подросткам в Нигере. Её ученики уже не представляют своей жизни без знакомства с новыми русскими словами, играми с матрёшками и весёлых песенок из советских мультфильмов, которые включают в Русском доме на переменах.

3 июля в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» состоялся круглый стол «Курс на грамотность! Как сохранить русский язык в эпоху цифровизации», организованный Союзом журналистов Москвы. Участники круглого стола – представители государственных структур, отраслевых объединений, академического сообщества, преподаватели и студенты журналистских и гуманитарных факультетов – обсудили важнейшие аспекты современной языковой ситуации.

3 июля в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» состоялся круглый стол «Курс на грамотность! Как сохранить русский язык в эпоху цифровизации», организованный Союзом журналистов Москвы. Участники круглого стола – представители государственных структур, отраслевых объединений, академического сообщества, преподаватели и студенты журналистских и гуманитарных факультетов – обсудили важнейшие аспекты современной языковой ситуации.  Привычные слова часто хранят в себе удивительные истории, стоит только обратить внимание на их древние корни. Сегодня мы проследим за увлекательной эволюцией одного из таких корней и обнаружим неожиданную связь между словами «опекун», «печень», «беспечный» и др. Если открыть «Словообразовательный словарь…» А. Н. Тихонова, то можно увидеть, что слова «обеспечение», «печень», «беспечный» и «опекун» не являются однокоренными. Однако исторически в этих лексемах выделяется корень печ-/пек-, который делает данные слова родственными.

Привычные слова часто хранят в себе удивительные истории, стоит только обратить внимание на их древние корни. Сегодня мы проследим за увлекательной эволюцией одного из таких корней и обнаружим неожиданную связь между словами «опекун», «печень», «беспечный» и др. Если открыть «Словообразовательный словарь…» А. Н. Тихонова, то можно увидеть, что слова «обеспечение», «печень», «беспечный» и «опекун» не являются однокоренными. Однако исторически в этих лексемах выделяется корень печ-/пек-, который делает данные слова родственными.