C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир».

C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир». Сила слова

Анна Лощихина 27.11.2015

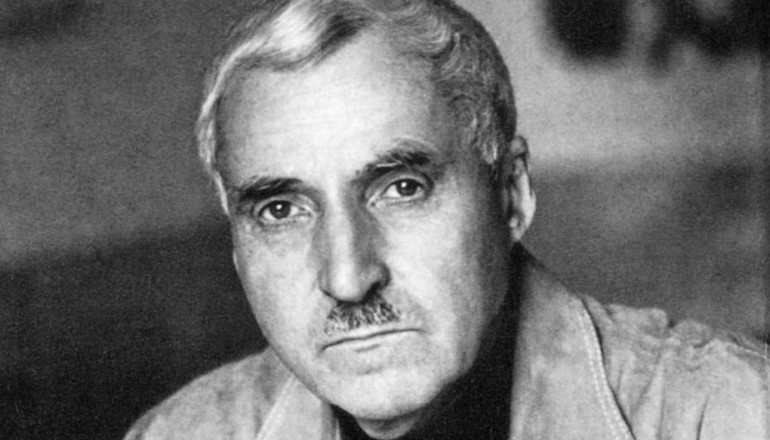

Его стихами в войну и ещё долго после неё объяснялись в любви невестам и женам. Его книги зачитывали до дыр. Для миллионов людей на передовой и в тылу его поэтические строки были и молитвой, и клятвой в любви, и символом долгожданного мира. 28 ноября исполняется 100 лет со дня рождения писателя Константина Симонова.

В начале войны, в 1942 г., военный корреспондент Константин Симонов предложил редактору газеты «Красная звезда» стихотворение «Жди меня». Редактор, как вспоминал сам Симонов, «стал что-то бормотать, что в газету нужно героическое, а не лирическое». Потом он долго не мог себе простить того, что «Жди меня» опубликовала «Правда». Никто не ожидал, что это стихотворение станет неофициальным гимном веры в Победу, а потом, после войны, ‒ выражением моральной силы поколения, победившего фашизм. А ещё ‒ визитной карточкой поэта, писателя, драматурга и общественного деятеля Константина Симонова.

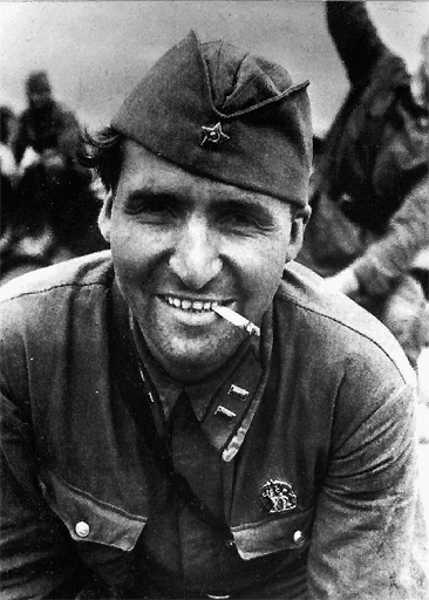

Фронтовая фотография

Вряд ли в истории советской военной поэзии есть более противоречивая и знаковая фигура, чем Симонов. Его лирику, одного из немногих, действительно знают наизусть миллионы. Его романами и пьесами, военными фильмами по его сценариям зачитывалась и засматривалась тоже едва ли не вся страна. При этом Симонов – любимец Сталина, обласканный им и всеми последующими советскими правителями. «Певец режима», как сейчас сказали бы, и одновременно любимец сравнительно вольнодумной читающей публики тех лет, которой он возвращал до того запрещенную цензурой русскую и мировую литературу.

Пожалуй, часть ответа на вопрос, как в одном человеке и его творчестве соединялось несоединимое, даёт его личная биография и жизнь. Выходец из военной семьи, он стал военкором в 1939 году, прошёл Халхин-Гол, битву за Москву и Сталинград. Сталинградские фронтовики считали героем каждого, кто мог перебраться через Волгу в город, а Симонов преодолевал этот путь четырежды. Как журналист, он был на Курской дуге, писал об освобождении Могилёва, Одессы, Бухареста, брал интервью у главнокомандующего югославской партизанской армии Иосипа Броз Тито. Вместе с советскими войсками вошёл в поверженный Берлин. 7 мая 1945 года Константин Симонов получил престижное удостоверение свидетеля истории – удостоверение на право участия в церемонии подписания Акта о полной и безоговорочной капитуляции фашистской Германии.

Его свидетельствам о войне не просто верили: они легли в основу истории, документалистики, мемуаров и военной художественной прозы. А в любовной лирике читатель Симонова всегда искал и ищет его «я». О любви поэта Константина Симонова и актрисы Валентины Серовой тогда знали все, сегодня снимают кино в надежде постичь мощь и нежность любовной лирики поэта и магию его слова.

Валентина Серова и Константин Симонов с Толей Серовым

Его стихи, как и история отношений Валентины Серовой и Константина Симонова, далеки от сказки. В этой любви было всё: томительное ожидание взаимности, годы всепрощающего обожания, минуты радости, горечь разочарования, неприязненное отчуждение… У Серовой была свежа рана от потери любимого супруга, Симонов был скорее преданным другом, прощающим все её слабости. Тем не менее они были вместе, и Симонов был счастлив, просто находясь рядом с любимой женщиной. Его стихи, созданные в этот период, отличаются искренней пронзительностью. «Жди меня» и цикл «С тобой и без тебя» ‒ как раз период начала отношений поэта и актрисы.

Уже после войны, когда именитый Симонов стал главным редактором журнала «Новый мир», открытую и импульсивную Серову расстраивали «заказные» статьи мужа, приводили в недоумение обличительные речи в адрес хороших знакомых, участие мужа в распространённых в ту эпоху «товарищеских судах».

Расхождение во взглядах сказалось и во время совместной и редкой по тем временам поездки в Париж. Симонов имел личное поручение от Сталина – уговорить великого Ивана Бунина вернуться в СССР. И он был близок к цели. По воспоминаниям эмигрантского окружения Бунина, именно «эффектная жена Симонова», расположившая к себе Бунина, повлияла на его решение, после долгих раздумий, всё же отказаться от идеи возвращения на родину. По слухам, Валентина Серова открыто отговаривала Бунина, рассказав ему о печальной участи вернувшегося Горького, которого ревнивый Бунин, «за писателя не держал».

И хотя потом у поэта и актрисы родилась дочь Мария, появление общего ребенка не сблизило супругов и не вернуло глубоких чувств. Каждый из них прожил свою, отдельную жизнь, но любовная лирика и военные стихи – остались. Кстати, переведённые на испанский, финский, иврит и множество других языков.

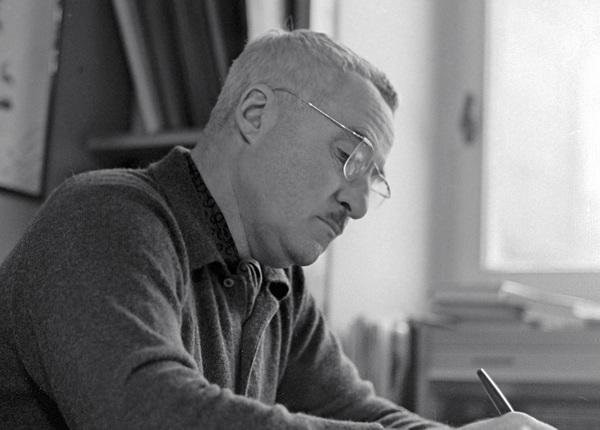

Константин Симонов за работой

Но помимо силы поэтического слова была ещё и сила поступков. Константин Симонов до последних лет жизни совершал незримые подвиги, которые сегодня надо объяснять. Это Симонов вернул читателю считавшиеся «мещанскими» романы Ильфа и Петрова. Это Симонов добился издания некогда запрещенного цензурой «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова. Это Симонов открыл советскому читателю «По ком звонит колокол» Эрнеста Хэмингуэя, добился полного перевода американских писателей Артура Миллера и Юджина О’Нила. И он же настоял на публикации произведений писателей-«окопников». В частности, годами запрещённая повесть Вячеслава Кондратьева «Сашка» увидела свет благодаря настойчивости и влиянию Константина Симонова. Он одним из первых начал тщательное изучение трофейных документов немецко-фашистской армии и «другого взгляда» на Вторую мировую войну.

Может, поэтому такая совокупность талантливой словесности и неординарных поступков Константина Симонова заставляют видеть Великую Отечественную войну не просто его глазами, чувствами и переживаниями. Его литературное наследие дает ответы на простые и сложные вопросы: как и почему советский народ победил фашизм и почему не стоит воевать с русскими.

Также по теме

Новые публикации

C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир».

C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир».  Выбор правильного прилагательного для описания чего-то, что относится к мальчикам, может вызвать затруднения. В русской речи существует несколько вариантов: мальчиковый, мальчуковый, мальчишечий, мальчиший и мальчишеский. Каждый из них имеет свой стилистический оттенок, который важно учитывать.

Выбор правильного прилагательного для описания чего-то, что относится к мальчикам, может вызвать затруднения. В русской речи существует несколько вариантов: мальчиковый, мальчуковый, мальчишечий, мальчиший и мальчишеский. Каждый из них имеет свой стилистический оттенок, который важно учитывать.  30 июня 1914 года родился выдающийся русский учёный и авиаконструктор, один из главных создателей советского «ядерного щита», разработчик орбитальных станций и самой мощной советской ракеты-носителя «Протон» Владимир Николаевич Челомей.

30 июня 1914 года родился выдающийся русский учёный и авиаконструктор, один из главных создателей советского «ядерного щита», разработчик орбитальных станций и самой мощной советской ракеты-носителя «Протон» Владимир Николаевич Челомей.  Россия и Африка стремительно развивают сотрудничество на многих площадках, включая спортивные. В боксе и других единоборствах крепкие взаимоотношения тянутся ещё с советских времён. Россияне готовы придти африканцам на помощь в развитии спорта, а те отвечают искренним интересом, энтузиазмом и готовностью к совместной работе. В ринге и вокруг него.

Россия и Африка стремительно развивают сотрудничество на многих площадках, включая спортивные. В боксе и других единоборствах крепкие взаимоотношения тянутся ещё с советских времён. Россияне готовы придти африканцам на помощь в развитии спорта, а те отвечают искренним интересом, энтузиазмом и готовностью к совместной работе. В ринге и вокруг него.  Прилагательное «коварный» определяет одно из самых негативных человеческих качеств, проявляющееся в скрытной злонамеренности. Слово давно прижилось в речи, однако его этимология не является очевидной. Выясним, кого раньше называли коварным и как трансформировалось со временем значение этой лексемы.

Прилагательное «коварный» определяет одно из самых негативных человеческих качеств, проявляющееся в скрытной злонамеренности. Слово давно прижилось в речи, однако его этимология не является очевидной. Выясним, кого раньше называли коварным и как трансформировалось со временем значение этой лексемы.  Учащиеся русской школы в Оффенбурге берутся за ложки не только в обед и ужин. Вот уже 10 лет в городе существует ансамбль юных ложкарей, который выступает на городских мероприятиях, больших фестивалях в Германии и за рубежом. Игра на ложках погружает в мир русской культуры не только школьников, но и зрителей.

Учащиеся русской школы в Оффенбурге берутся за ложки не только в обед и ужин. Вот уже 10 лет в городе существует ансамбль юных ложкарей, который выступает на городских мероприятиях, больших фестивалях в Германии и за рубежом. Игра на ложках погружает в мир русской культуры не только школьников, но и зрителей.  Главное открытие выдающегося русского и советского физиолога Алексея Алексеевича Ухтомского – теория доминанты, которая и сегодня используется как одна из ключевых концепция в нейрофизиологии и психологии. В жизни самого Ухтомского тоже были две доминанты: страсть к науке и глубокое желание духовного служения.

Главное открытие выдающегося русского и советского физиолога Алексея Алексеевича Ухтомского – теория доминанты, которая и сегодня используется как одна из ключевых концепция в нейрофизиологии и психологии. В жизни самого Ухтомского тоже были две доминанты: страсть к науке и глубокое желание духовного служения.