Похристосоваться с императором. Идеальный мир пасхальной открытки

Полина Сколкова11.04.2015

В дореволюционной России существовала очень симпатичная традиция: накануне Пасхи тысячи открыток несли поздравления со Светлым днём к тем, кого люди не могли поздравить лично. «Христос воскресе!» – этими словами радости и любви люди спешили поделиться со своими родными и близкими, которые оказались далеко в праздничные дни.

Массовая посылка поздравительных открыток вообще-то была новшеством второй половины XIX столетия. Первая «корреспондентская карточка» с отпечатанной маркой была выпущена в Австро-Венгрии 1 октября 1869 г, а единый европейский размер открытого письма – 90 х 40 мм – был установлен лишь в 1874 году. Вскоре мода на поздравительные открытки пришла и в Россию, и одними из самых популярных стали, естественно, пасхальные открытки.

Первая оригинальная русская иллюстрированная открытка появляется к Пасхе 1898 года. В этом году начинается деятельность Московской православной общины Св. Евгении, самого крупного в этой области дореволюционного издательства. Опыт оказался удачным, открытки охотно раскупали, отправляли по почте, использовали для украшения дома к празднику и бережно хранили. В дальнейшем издательство общины стало одним из самых уважаемых в стране производителем поздравительных открыток.

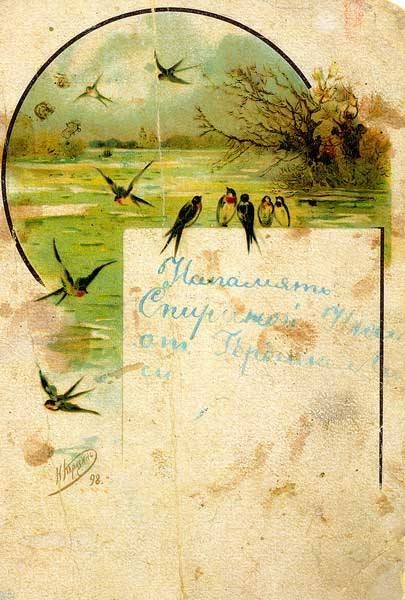

Впрочем, первыми открытками, выпущенными в 1898 г., стали четыре акварели на весенние сюжеты известного русского писателя и художника Н. Н. Каразина. Они были выпущены специально к Пасхе.

Н. Каразин

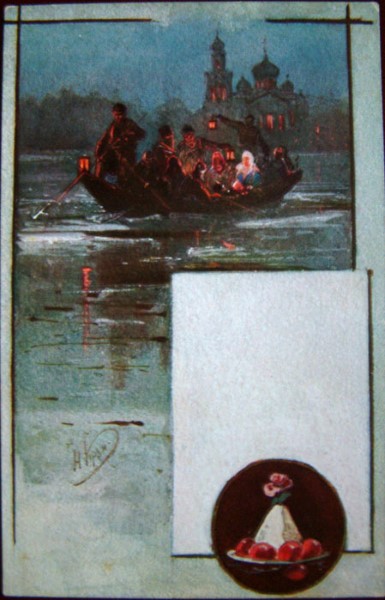

За ними последовали и другие работы Николая Каразина, среди которых важное место занимали открытки на пасхальные сюжеты.

Н. Каразин

В дальнейшем издательство общины Св. Евгении, без преувеличения лучшее в России из выпускавших открытые письма, неоднократно обращалось к пасхальной тематике. Каждая новая открытка была настоящим произведением искусств, маленьким полиграфическим шедевром. Среди художников, создававших пасхальные открытки, были художники Иван Билибин, Борис Зворыкин, Илья Репин, Александр Бенуа и многие другие. Словом пасхальные открытки были вполне серьёзным и актуальным искусством.

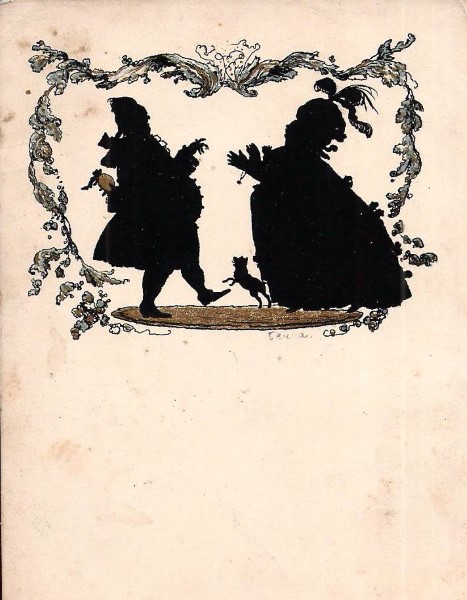

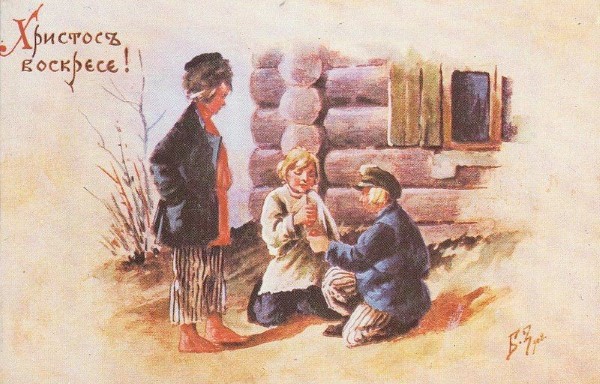

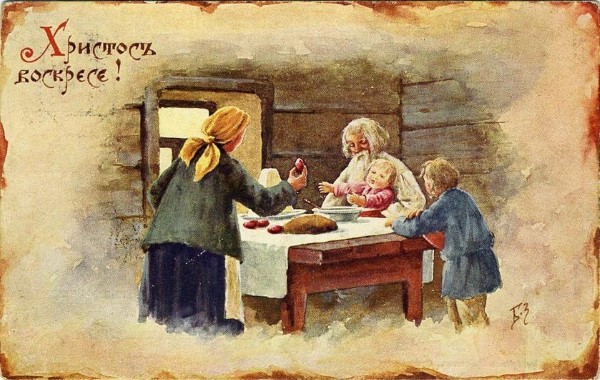

Один из самых крупных мастеров этого жанра была художница Елизавета Бём, создавшая более трехсот акварелей и силуэтов, изображавшая сценки из жизни детей деревни, была точна в исторических деталях, сопровождая изображение перифразами из известных русских пословиц и поговорок. Детские сюжеты, на первый взгляд развлекательные, несли познавательную нагрузку: исторические факты, сказочные и литературные сюжеты, картины национальной жизни и быта всех слоев населения предоставляли обильную информацию для детей и взрослых. Как тут было обойтись без одного из самых народных русских обычаев?

Е. Бём

Е. Бём

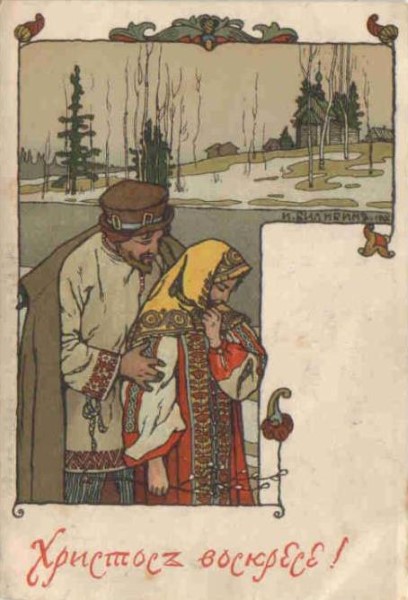

Иван Билибин, создавший несколько пасхальных открыток по заказу Общины Св. Евгении, крайне тщательно относился к качеству воспроизведения. В одной из московских коллекций хранится пробный контурный оттиск «Пасхальный дед» с авторской раскраской, отличающийся от изданной впоследствии хромолитографией открытки.

И. Билибин

И. Билибин

Александр Бенуа создал серию пасхальных открыток в узнаваемой манере на тему старинной дворянской России.

А. Бенуа

А вот работы Бориса Зворыкина отличали обращение к простым сюжетам из народного быта.

Б. Зворыкин

Б. Зворыкин

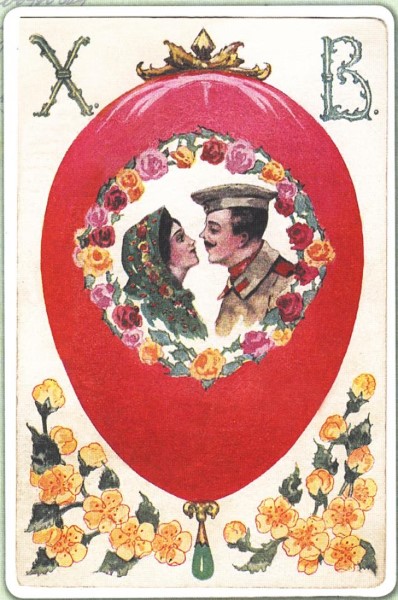

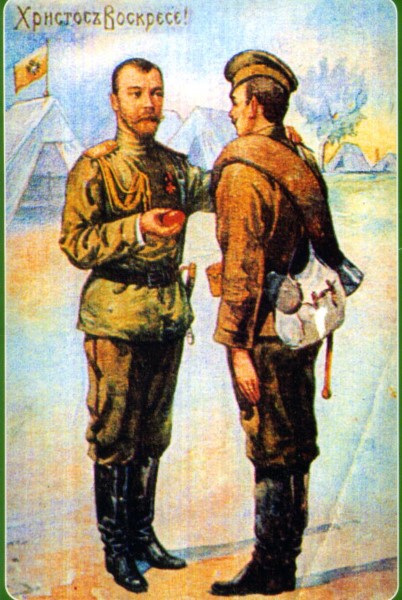

В период с 1914 по 1917 гг. в пасхальную открытку, подчиняясь законам времени, проникает новая сюжетная канва. На открытках появляются солдаты и сёстры милосердия.

С. Плошинский

Неизвестный автор

Параллельно с отечественной художественной открыткой существовала и массовая европейская открытка. Европа прививала вкус к иным, непонятным, совсем не связанным в массовом русском сознании с Пасхой образам: зайцы и кролики (символ плодородия и богатства), волокущие гигантские яйца, вылезающие из гигантских разбитых яиц фривольные красавицы, утята и цыплята.

Последние российские пасхальные открытки были изданы уже в советском Петрограде в 1918-1919 гг. Во время национализации издательств, магазинов и типографий в руках государства оказалось огромное количество нераспроданных тиражей, в том числе поздравительных открыток - всё это продавалось открыто еще несколько лет параллельно с активной атеистической пропагандой. Любопытно, что в одной из московских коллекций хранится открытка с пасхальным сюжетом Е. Бём начала XX в., прошедшая почту в 1942 году, на ней оттиснут текст поздравления с Октябрьской революцией.

После окончания Великой Отечественной войны пасхальные открытки небольшими тиражами начали выпускать церковные издательства, однако продавались они только в церковных лавках. Постепенно возрождаться пасхальная открытка начала лишь в конце 80-х гг. прошлого века во многом за счет тиражирования дореволюционных открыток.

Также по теме

Новые публикации

3 июля в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» состоялся круглый стол «Курс на грамотность! Как сохранить русский язык в эпоху цифровизации», организованный Союзом журналистов Москвы. Участники круглого стола – представители государственных структур, отраслевых объединений, академического сообщества, преподаватели и студенты журналистских и гуманитарных факультетов – обсудили важнейшие аспекты современной языковой ситуации.

3 июля в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» состоялся круглый стол «Курс на грамотность! Как сохранить русский язык в эпоху цифровизации», организованный Союзом журналистов Москвы. Участники круглого стола – представители государственных структур, отраслевых объединений, академического сообщества, преподаватели и студенты журналистских и гуманитарных факультетов – обсудили важнейшие аспекты современной языковой ситуации.  Привычные слова часто хранят в себе удивительные истории, стоит только обратить внимание на их древние корни. Сегодня мы проследим за увлекательной эволюцией одного из таких корней и обнаружим неожиданную связь между словами «опекун», «печень», «беспечный» и др. Если открыть «Словообразовательный словарь…» А. Н. Тихонова, то можно увидеть, что слова «обеспечение», «печень», «беспечный» и «опекун» не являются однокоренными. Однако исторически в этих лексемах выделяется корень печ-/пек-, который делает данные слова родственными.

Привычные слова часто хранят в себе удивительные истории, стоит только обратить внимание на их древние корни. Сегодня мы проследим за увлекательной эволюцией одного из таких корней и обнаружим неожиданную связь между словами «опекун», «печень», «беспечный» и др. Если открыть «Словообразовательный словарь…» А. Н. Тихонова, то можно увидеть, что слова «обеспечение», «печень», «беспечный» и «опекун» не являются однокоренными. Однако исторически в этих лексемах выделяется корень печ-/пек-, который делает данные слова родственными.

С 1 по 5 июля на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря в городе Печоры проходит заезд «Русское слово» Всероссийского проекта «Истоки.Школа», который реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» по инициативе Президента России. Он объединил 155 преподавателей русского языка и литературы, словесников, поэтов и писателей из разных регионов России.

С 1 по 5 июля на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря в городе Печоры проходит заезд «Русское слово» Всероссийского проекта «Истоки.Школа», который реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» по инициативе Президента России. Он объединил 155 преподавателей русского языка и литературы, словесников, поэтов и писателей из разных регионов России.  C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир».

C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир».  Выбор правильного прилагательного для описания чего-то, что относится к мальчикам, может вызвать затруднения. В русской речи существует несколько вариантов: мальчиковый, мальчуковый, мальчишечий, мальчиший и мальчишеский. Каждый из них имеет свой стилистический оттенок, который важно учитывать.

Выбор правильного прилагательного для описания чего-то, что относится к мальчикам, может вызвать затруднения. В русской речи существует несколько вариантов: мальчиковый, мальчуковый, мальчишечий, мальчиший и мальчишеский. Каждый из них имеет свой стилистический оттенок, который важно учитывать.  30 июня 1914 года родился выдающийся русский учёный и авиаконструктор, один из главных создателей советского «ядерного щита», разработчик орбитальных станций и самой мощной советской ракеты-носителя «Протон» Владимир Николаевич Челомей.

30 июня 1914 года родился выдающийся русский учёный и авиаконструктор, один из главных создателей советского «ядерного щита», разработчик орбитальных станций и самой мощной советской ракеты-носителя «Протон» Владимир Николаевич Челомей.