В минувший четверг здание бывшей Московской городской думы, что на площади Революции, в буквальном смысле слова гремело и блистало. Гремело маршевыми раскатами Президентского оркестра, блистало шитьём и мундирами — теми самыми, очень похожими на преображенские, — выстроившихся в почётном карауле солдат Президентского полка. Исторический музей открывал выставку «Последняя битва Российской империи». Одно из последних в череде крупных мероприятий, посвящённых 100-летию начала Первой мировой войны, — началась она

открытием памятника её героям на Поклонной горе; впереди ещё тематически посвящённый ей фестиваль военно-духовой музыки «Спасская башня» и вернисаж выставки той же тематики в выставочном зале Государственных архивов на Большой Пироговской.

Государева Ратная палата как будущий музей Первой мировой

Но главная, титульная выставка — всё же та, которую открыл главный исторический музей страны. Всё как положено — четыре разделённых по формальной хронологии войны раздела, масса реликвий из четырнадцати музеев России и Европы — как бывших союзников, так и бывших противников: знамёна, орудия, пулемёты, винтовки, мундиры, ордена, патриотические плакаты и прочее. И совсем просто на выставках такого уровня за эффектным предметным рядом потерять человека. Того самого человека (русского, француза, немца, австрийца, чеха), гибель которого — трагедия.

Авторам выставки в Историческом, по счастью, этого перекоса удалось избежать. При входе посетителя встречает не милитаристская мишура, а «Галерея героев» — несомненный отзвук Военной галереи 1812 года и явный намёк на создающуюся в России Национальную портретную галерею. «Галерея героев» — изрядно подзабытая и очень любопытная страничка в истории Первой мировой.

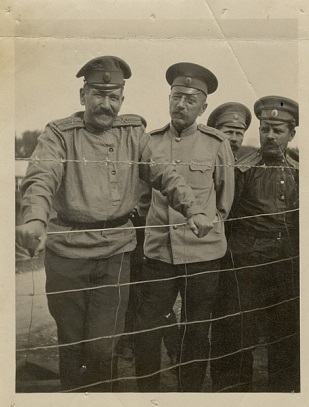

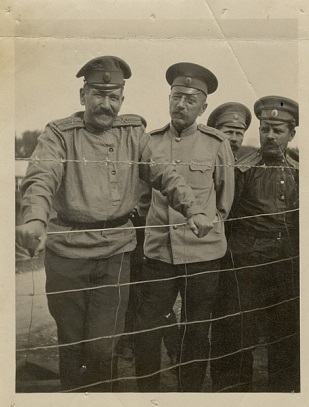

В начале войны было принято решение о создании Государевой Ратной палаты и музея войны, причём в первую очередь хотели увековечить не «толстых эполет», а нижних чинов — георгиевских кавалеров. И в первую голову тех, кто получил полный Георгиевский бант« — из четырёх Георгиевских крестов и четырёх Георгиевских медалей «За храбрость». Лучший, на мой взгляд, образец — портрет длинноусого красавца Степана Коробчука, фельдфебеля 6-й роты 16-го пехотного Луцкого полка. Портреты выполнялись по фотографиям и — гораздо чаще — вживую при помощи специальной бригады выезжавших на фронт художников. Всего было написано около пятисот портретов, до наших дней в собрании Исторического музея — а догадайтесь-ка о причинах! — сохранилось около сорока. Но все запечатлённые на портретах — и нижние чины, и генералы — бравые мужчины, что называется, в соку. За исключением одного: двенадцати-тринадцатилетнего на взгляд мальчишки Алексея Дьячкова, добровольца 98-го пехотного Юрьевского полка. Мал да удал — на шинели два Георгиевских креста. Молод, лукав, хорош собою, но сердце чуть ёкает — как-то сложилась его дальнейшая судьба? Пал на фронте? Умер в тюрьме? Сгинул в расстрельном рву? Судьба таких мальчишек в России, особенно после 1917 года, мало кого волновала — бабы ещё нарожают...

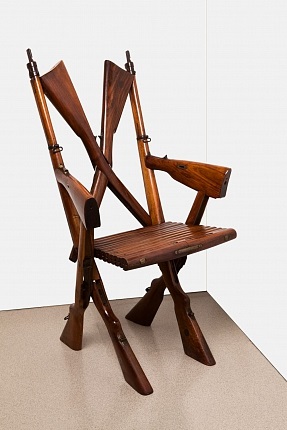

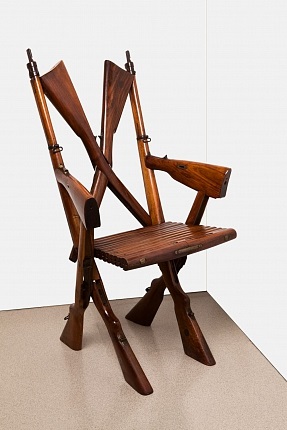

Человек даже в озверении мировой бойни оставался человеком. Специфика Первой мировой подарила солдату гораздо больше свободного времени, чем в предыдущих войнах, — и куда только не направлял он, опять-таки независимо от национальности, нерастраченную творческую энергию, чего только не мастерил из подручного фронтового материала! Стул из прикладов трофейных винтовок. Кружка из снарядной гильзы. Подсвечник из патронов и пуль. Наконец, балалайка из шершавой, неструганой доски, сработанная под вой снарядов рядовым лейб-гвардии Преображенского полка Казаковым...

Не отставал и тыл: одна бонбоньерка для «Боевой карамели», в духе дня сделанная в форме крупнокалиберного снаряда, дорогого стоит. А конфеты с портретами героев? Но меня почему-то больше всего поразила афиша благотворительного выступления тогдашних цирковых знаменитостей на нужды изготовления противогазов для лошадей и собак.

Да и любители исторической экзотики в обиде не останутся. Многих дам, уверен, поразит мундир (точнее, его размеры) шефа 27-го Киевского драгунского полка, английского короля Эдуарда VII, сына королевы Виктории. Фактурный и видный, что и говорить, был мужчина. Как сказали бы в Древней Руси, «вельми чреват» (то есть с большим животом).

А если без экзотики... И музей войны 1812 года, и памятники её героям в Москве есть. Как, понятно, и второй Отечественной. Мемориал героям Первой мировой — открыт. Так неужели же Государева Ратная палата не разовьётся в музей Первой Мировой? Тем более что Исторический музей с первого дня войны начал сбор её реликвий...

Городу и миру

Есть такая латинская формулировка: urbi et orbi —

«городу и миру». Выставка в Историческом — это как раз извещение миру. В самом широком его понимании. А городу — та, что уже месяц без малого работает в Музее Москвы. Так и называется: «Москва в годы Первой мировой».

Эта, пожалуй, самая аполитичная и самая человечная из всех мною виденных по данной теме. Совсем не про геополитические интересы держав. Не про «одна колонна марширует, другая колонна марширует» — она про людей. Про москвичей, которые в августе 14-го, как и, к сожалению, вся Россия, готовились к сентябрьскому Параду Победы — в Берлине! И даже приготовили под него васнецовские шлемы-богатырки... более известные теперь под именем будённовок.

А обернулось всё это бесконечными очередями за дровами и за хлебом; трамваями, перевозившими не пассажиров, а раненых, — фирменный знак Первой мировой; знаменитыми ныне фургонными сборами всего и вся — один из таких «сборщиков», чудом уцелевший Ford, можно на выставке посмотреть. Румяными гимназистками, обернувшимися побледневшими, бдевшими без сна и отдыха медсёстрами... Москва в ту войну была глубоко тыловым городом, не ведала ни обстрелов, ни бомбёжек. Но это вовсе не значит, что москвичам доводилось легче, чем жителям других городов, — беженцы, раненые... Многие из них умирали и ушли в землю без следа: история огромного Братского кладбища в селе Всехсвятском, от которого сегодня чудом сохранилась одна-единственная могила, — одна из самых страшных в истории памяти о Первой мировой... А сколько таких снесённых с лица земли Братских кладбищ с тою же судьбой было по всей России?

Тихий Дон и его истоки

Миру не в глобальном понимании, а в значении «семья, ближние, общество» посвящена совсем небольшая выставка «...Помяни же солью, хлебом, Тихий Дон, своих детей!» в Музее А. С. Пушкина на Пречистенке. Казачество, как известно, мир специфический и яркий. И тут — и через лучший роман ХХ века, и через весьма скромный, но очень красноречивый документально-изобразительный ряд — проявляется настрадавшаяся за долгие годы лихолетья отдельно взятая человеческая — не только казачья! — душа. Она — в поразительно красноречивых фотографиях, нигде так не чувствуешь контраста между лицами «образца 1914 года» (в том числе из окрестностей Вёшенской) и теми, что пришли им на смену. Григорий «знал, что больше не засмеяться ему, как прежде; знал, что ввалились у него глаза и остро торчат скулы; знал, что трудно ему, целуя ребёнка, открыто глянуть в ясные глаза; знал Григорий, какой ценой заплатил за полный бант крестов и производства».

А в прямом смысле «городу и миру» — это, пожалуй, та, что открылась в Тульском историко-краеведческом музее.

Тула в русской истории — более чем особый город. «Мiръ» (именно в таком написании) тут вовсе не случаен, тульское оружие воевало едва ли не на всех фронтах Первой мировой, а винтовка Мосина как символ времени была этакой «бабушкой» автомата Калашникова. Конечно, абсолютное большинство тем на ней — сугубо местные, но именно это наиболее ценно. Тот же великий «тихий» Дон слагается из множества речек поменьше, и эта выставка недвусмысленно свидетельствует, что «ключей», питающих тульскую «речку», будет становиться всё больше. Столицы по характеру и переменчивы, и равнодушны. Отшумел юбилей, отгуляли вернисажи, отписалась пресса — и забыли. До следующего юбилея — в лучшем случае.

А местные краеведы — люди вдумчивые и дотошные, и нет сомнений, что интереснейших сюжетов, посвящённых Первой мировой — несмотря на почти век принудительного забвения, — и в Туле, и в прочих городах будет становиться всё больше. В книгах, на телеэкране, в периодике — уже без всякого юбилея в Ярославской области готовится большой специализированный номер журнала «Углече поле» (о нём мы

писали недавно. — Прим. ред.), посвящённый местным героям Первой мировой.

Может быть, именно такие, вроде бы мелкие сюжеты, постепенно слагающиеся в большую мозаику в масштабах страны, и есть лучший способ почтить сегодня их память?

Но главная, титульная выставка — всё же та, которую открыл главный исторический музей страны. Всё как положено — четыре разделённых по формальной хронологии войны раздела, масса реликвий из четырнадцати музеев России и Европы — как бывших союзников, так и бывших противников: знамёна, орудия, пулемёты, винтовки, мундиры, ордена, патриотические плакаты и прочее. И совсем просто на выставках такого уровня за эффектным предметным рядом потерять человека. Того самого человека (русского, француза, немца, австрийца, чеха), гибель которого — трагедия.

Но главная, титульная выставка — всё же та, которую открыл главный исторический музей страны. Всё как положено — четыре разделённых по формальной хронологии войны раздела, масса реликвий из четырнадцати музеев России и Европы — как бывших союзников, так и бывших противников: знамёна, орудия, пулемёты, винтовки, мундиры, ордена, патриотические плакаты и прочее. И совсем просто на выставках такого уровня за эффектным предметным рядом потерять человека. Того самого человека (русского, француза, немца, австрийца, чеха), гибель которого — трагедия. Человек даже в озверении мировой бойни оставался человеком. Специфика Первой мировой подарила солдату гораздо больше свободного времени, чем в предыдущих войнах, — и куда только не направлял он, опять-таки независимо от национальности, нерастраченную творческую энергию, чего только не мастерил из подручного фронтового материала! Стул из прикладов трофейных винтовок. Кружка из снарядной гильзы. Подсвечник из патронов и пуль. Наконец, балалайка из шершавой, неструганой доски, сработанная под вой снарядов рядовым лейб-гвардии Преображенского полка Казаковым...

Человек даже в озверении мировой бойни оставался человеком. Специфика Первой мировой подарила солдату гораздо больше свободного времени, чем в предыдущих войнах, — и куда только не направлял он, опять-таки независимо от национальности, нерастраченную творческую энергию, чего только не мастерил из подручного фронтового материала! Стул из прикладов трофейных винтовок. Кружка из снарядной гильзы. Подсвечник из патронов и пуль. Наконец, балалайка из шершавой, неструганой доски, сработанная под вой снарядов рядовым лейб-гвардии Преображенского полка Казаковым... Есть такая латинская формулировка: urbi et orbi — «городу и миру». Выставка в Историческом — это как раз извещение миру. В самом широком его понимании. А городу — та, что уже месяц без малого работает в Музее Москвы. Так и называется: «Москва в годы Первой мировой».

Есть такая латинская формулировка: urbi et orbi — «городу и миру». Выставка в Историческом — это как раз извещение миру. В самом широком его понимании. А городу — та, что уже месяц без малого работает в Музее Москвы. Так и называется: «Москва в годы Первой мировой». А в прямом смысле «городу и миру» — это, пожалуй, та, что открылась в Тульском историко-краеведческом музее.

А в прямом смысле «городу и миру» — это, пожалуй, та, что открылась в Тульском историко-краеведческом музее.