Страшная сила русской песни

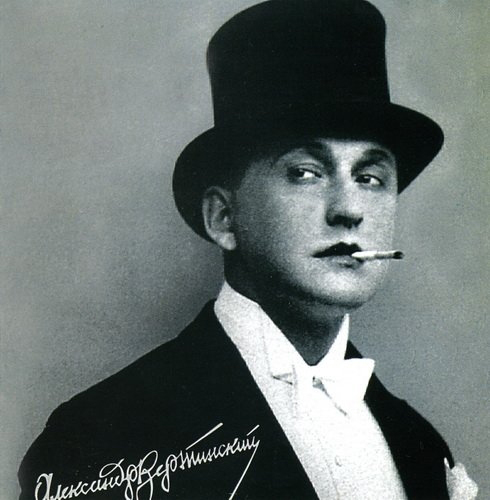

Александр Вертинский — один из блистательной плеяды российских киевлян, бывших зачастую не только по большому счёту ровесниками, но и однокашниками (Михаил Булгаков, Константин Паустовский, Игорь Сикорский и другие).

«Русский Пьеро»

Причём «искра» в мальчике поначалу вовсе не просматривалась: много лет спустя Вертинский писал, что и сам немного удивляется, почему в молодые годы не пошёл по криминальной дорожке — так вполне могло быть. И тут, когда думаешь о метаморфозах его судьбы, как-то поневоле приходит на память сценка из популярного доныне советского боевика из кавказской жизни. Та сценка, где возле дороги стоит пожилой пастух, который, глядя на приключения проносящихся мимо него героев, философски изрекает: «Туда ехали — за ними гнались. Обратно едут — за ними гонятся. Какая же интересная жизнь у людей!»

И по части «интересности» Вертинскому грех было бы жаловаться. Жизнь Вертинского гигантскими, тектоническими прямо-таки разломами распадается на три очень различные части: молодость и начало карьеры, эмиграция — от Константинополя до Шанхая и Харбина, наконец, последние четырнадцать лет в Советской России.

И в первой части этой жизни, чего греха таить, многие до сих пор видят по преимуществу лиловых негров, смуглых принцев с Антильских островов, бананово-лимонный Сингапур и прочую экзочушь и дивятся: и что только находили пресловутые ширнармассы в этом Вертинском? Этакий поющий Игорь Северянин: тот тоже был мастак по части ананасов в шампанском, всевозможных грёзофарсов и прочего. Но от заронённой от рождения искры никуда не деться: придёт час, и у знатока ананасов в шампанском вырвется одно из самых коротких и потрясающих стихотворений о России («На восток, туда, к горам Урала...»), а вечный Пьеро, Вертинский (последний раз он выступит в этом костюме уже в Харбине, на шестом десятке лет!) потрясёт аудиторию песней «То, что я должен сказать».

Эта песня появилась в конце октября 1917-го, и Вертинский, сам, конечно, о том не подозревая, спел своего рода эпиграф («Кто послал их на смерть недрожащей рукой?..») к предстоящим десятилетиям жизни страны. «Трагический тенор эпохи» — если бы Ахматова не сказала так об Александре Блоке, эти слова вполне можно было бы отнести и к Вертинскому, который, кажется, не слишком заблуждался на свой счёт, метко назвав себя «микрофоном эпохи».

Александрос Вертидис: в эмиграции

Конечно, многие оценки со временем меняются, но сейчас мне кажется — да простит меня Александр Николаевич, — что с эмиграцией, самой интересной страницей его жизни, ему (и нам!) повезло. Повезло с самого начала — ну хотя бы в том, что ещё в Константинополе ему удалось выправить себе греческий паспорт на имя Александроса Вертидиса (!), что избавило его в дальнейшем от многих неудобств и неприятностей. И не в том даже дело, что не испытывал он и чисто житейских неудобств, — с энтузиазмом принимали Вертинского во всех уголках расточившегося по всей земле Русского мира. И он был одним из тех, кто этот мир скреплял. Куда только не заносило «русского Пьеро»: и в Бессарабию, и в Палестину, и в Северную Америку, и в Китай! Но удивительное дело: потрясающе одарённый многими «дарами муз», Вертинский терпеть не мог мемуаров, и одной из самых блестящих книг в этом жанре мы, в сущности, обязаны только тому, что перед самым возвращением в Россию автору будущей книги воспоминаний «Дорогой длинною...» надо было кормить семью...

Но какова хватка, каков глаз — несколькими фразами, буквально парой абзацев определяет, даже «припечатывает» Вертинский ту или иную страну и её обитателей! Причём пишет он о тех уголках, о жизни в которых вообще и русских в частности в нашей литературе мало что написано. Например, о Польше первых лет после завершения польско-советской войны... Или о Румынии — в её бессарабской части — середины 20-х.

Я не слишком люблю длинные цитаты, но тут просто невозможно не воспроизвести самые яркие фрагменты. «Румыния — это страна смычка и отмычки... В этой стране просто нет дела, которое нельзя было бы провести. Весь вопрос только в сумме. Такого количества воров, как в Румынии, я нигде не видел... Если румыну что-нибудь понравилось у вас: ваш галстук, или ваши часы, или ваша дама, — сразу отдайте ему! Иначе он будет вам до тех пор делать гадости, пока не получит желаемого». И при этом в смысле искусства Вертинский вовсе не был снобом: «Как же славно пели воры! Не спеша, пропевая и протягивая каждое слово песни. Так петь могут только люди в неволе, когда всё равно уйти нельзя и некуда, когда времени много, и оно гибнет. Люди на свободе просто не могут так петь. Они все торопятся куда-то. А тут пели любовно и бережно... Страшная и великая сила — русская песня!»

А какова история дружбы утончённого артиста с вором в законе (по-современному говоря) Вацеком! И, наверное, один из самых потрясающих эпизодов мемуаров — «стереофоническая» история песни «Концерт Сарасате». Всё как на ладони: история написания стихотворения, его адресаты (известный скрипач Владеско и его несчастная возлюбленная) и эффект воздействия на них — такого и в мемуарах Шаляпина не найдёшь. Кстати, с Фёдором Ивановичем, несмотря на разницу в возрасте, Вертинский был дружен.

Вертинский за годы эмиграции, как известно, трижды просил о возвращении ему советского гражданства. Потом он — и это чувствуется в «подкорке» его писем советского периода — понял, как ему повезло с двумя отказами (в схожей ситуации был в 30-х годах великий инженер Зворыкин, но его, слава богу, вовремя вразумили). Нет никаких сомнений в том, что, вернись он в тридцатых, он, говоря словами того же Шаляпина, проследовал бы с Белорусского вокзала, образно говоря, прямо на Соловки. А в 43-м, когда Вертинскому разрешили вернуться — говорят, благодаря заступничеству Молотова, — времена для возвращенцев наступили уже более «вегетарианские» — на несколько лет даже отменили смертную казнь (благодаря чему уцелел другой «тяжеловес» русской эмиграции — Василий Шульгин).

В Советской России

О советских временах Вертинский не успел написать воспоминаний. Да они и не нужны — всё можно прочесть в его письмах жене. Мало кого советская власть подвергла столь утончённой казни. С одной стороны — шикарная квартира на улице Горького, съёмки в многочисленных фильмах, хвалебные отзывы в газетах о киноролях. А с другой — знает кошка, чьё мясо ест! — певца Вертинского в СССР просто не существовало! Более полутора тысяч концертов спел он, в том числе в самых медвежьих углах. Но — ни отзывов в прессе, ни тем более пластинок. Советские любители Вертинского довольствовались переписями «на рёбрышках» с зарубежных фонограмм.

Несмотря на многочисленные сентенции верноподданнического характера в мемуарах, всё-то Александр Николаевич понял — и о своей стране, и особенно о её власти. Смотрите опять-таки письма и отзывы буквально обо всём: от, простите, чистоты сортиров до нравов верховной власти. И, возможно, именно эта жуткая «разность потенциалов» его и убила много раньше времени: с одной стороны, «и простит, и пожалеет и о вас, и обо мне», с другой: «Кто, когда, чем заплатит нам — русским людям — за “ошибки” всей этой сволочи, доколе будут они измываться над нашей Родиной?»

...Но мало кто задумывался о том, что повезло Вертинскому ещё в одном: его настоящая жизнь окончилась не майским днём 1957 года в ленинградской «Астории», а в последний вечер минувшего года, когда в Москве под звуки ещё одного шедевра — песни «Ваши пальцы пахнут ладаном» — угасла его «ясноглазая» — Лидия Владимировна Циргвава-Вертинская, бывшая моложе его на тридцать четыре года... Кто бы из нас отказался от такой судьбы?

И в хаосе этого страшного мира,

Под бешеный вихрь огня

Проносится огромный, истрёпанный том Шекспира

И только маленький томик меня...

Но этот «томик» — воистину многих фолиантов и «кирпичей» потяжелей.

Георгий Осипов

Также по теме

Новые публикации

Председатель президиума Международного совета российских соотечественников, потомок первой волны русской эмиграции Пётр Петрович Шереметев объявил о решении переехать в Россию. В своём интервью он рассказывает, что побудило его к переезду, и о своих дальнейших планах на родине.

Председатель президиума Международного совета российских соотечественников, потомок первой волны русской эмиграции Пётр Петрович Шереметев объявил о решении переехать в Россию. В своём интервью он рассказывает, что побудило его к переезду, и о своих дальнейших планах на родине.  Составные лексемы с дефисным написанием двух или более элементов часто вызывают затруднения при склонении и определении рода. Умение правильно их употреблять в речи – важный показатель грамотности. Предлагаем разобраться в грамматических тонкостях конструкций типа музей-усадьба, прайс-лист, счет-фактура и др.

Составные лексемы с дефисным написанием двух или более элементов часто вызывают затруднения при склонении и определении рода. Умение правильно их употреблять в речи – важный показатель грамотности. Предлагаем разобраться в грамматических тонкостях конструкций типа музей-усадьба, прайс-лист, счет-фактура и др.  Уже три месяца Полина Квитных, уроженка Красноярска, преподаёт русский язык детям и подросткам в Нигере. Её ученики уже не представляют своей жизни без знакомства с новыми русскими словами, играми с матрёшками и весёлых песенок из советских мультфильмов, которые включают в Русском доме на переменах.

Уже три месяца Полина Квитных, уроженка Красноярска, преподаёт русский язык детям и подросткам в Нигере. Её ученики уже не представляют своей жизни без знакомства с новыми русскими словами, играми с матрёшками и весёлых песенок из советских мультфильмов, которые включают в Русском доме на переменах.

3 июля в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» состоялся круглый стол «Курс на грамотность! Как сохранить русский язык в эпоху цифровизации», организованный Союзом журналистов Москвы. Участники круглого стола – представители государственных структур, отраслевых объединений, академического сообщества, преподаватели и студенты журналистских и гуманитарных факультетов – обсудили важнейшие аспекты современной языковой ситуации.

3 июля в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» состоялся круглый стол «Курс на грамотность! Как сохранить русский язык в эпоху цифровизации», организованный Союзом журналистов Москвы. Участники круглого стола – представители государственных структур, отраслевых объединений, академического сообщества, преподаватели и студенты журналистских и гуманитарных факультетов – обсудили важнейшие аспекты современной языковой ситуации.  Привычные слова часто хранят в себе удивительные истории, стоит только обратить внимание на их древние корни. Сегодня мы проследим за увлекательной эволюцией одного из таких корней и обнаружим неожиданную связь между словами «опекун», «печень», «беспечный» и др. Если открыть «Словообразовательный словарь…» А. Н. Тихонова, то можно увидеть, что слова «обеспечение», «печень», «беспечный» и «опекун» не являются однокоренными. Однако исторически в этих лексемах выделяется корень печ-/пек-, который делает данные слова родственными.

Привычные слова часто хранят в себе удивительные истории, стоит только обратить внимание на их древние корни. Сегодня мы проследим за увлекательной эволюцией одного из таких корней и обнаружим неожиданную связь между словами «опекун», «печень», «беспечный» и др. Если открыть «Словообразовательный словарь…» А. Н. Тихонова, то можно увидеть, что слова «обеспечение», «печень», «беспечный» и «опекун» не являются однокоренными. Однако исторически в этих лексемах выделяется корень печ-/пек-, который делает данные слова родственными.