Софья Ковалевская. Жизнь как уравнение

Светлана Сметанина14.01.2025

175 лет назад родилась Софья Васильевна Ковалевская – первая в мире женщина – профессор математики. Она опередила своё время почти на 50 лет, доказав, что для науки имеют значение талант и упорный труд исследователя, а не его пол.

«Твоя дочь будет математиком»

15 января (3-го по старому стилю) 1850 года в семье генерал-лейтенанта артиллерии В. В. Корвин-Круковского и его молодой жены Елизаветы Фёдоровны родилась девочка, которую назвали Соней. По материнской линии её дед был математиком, а прадед – астрономом. А её матери однажды приснился сон, в котором неизвестный сказал: «Твоя дочь будет математиком». Эту мистическую историю Софья опишет в своих мемуарах.

Так ли это было на самом деле или нет, но интерес к математике девочка действительно проявила очень рано. Со своим обожаемым дядей, старшим братом отца, она любили болтать о всякой всячине: ну, например, о квадратуре круга и асимптоте. Именно от него она впервые услышала об этих математических терминах.

Но был ещё один забавный, а в каком-то смысле мистический эпизод, явно указавший девочке сферу её будущих интересов. После многочисленных переездов из-за службы отца семья, наконец, обосновалась в усадьбе Полибино (ныне – Псковская область, сегодня там работает единственный в России музей С. В. Ковалевской). Для детской комнаты не хватило обоев, и одну стену обклеили печатными листами лекций по дифференциальному и интегральному исчислению академика М. В. Остроградского. Маленькая Соня проводила перед этой загадочной стеной по многу часов, пытаясь разгадать последовательность математических уравнений. В результате, вспоминала она в своих мемуарах, многие формулы и фразы буквально врезались ей в память. И когда в 16 лет она стала брать уроки по математическому анализу у одного из самых известных педагогов того времени Александра Страннолюбского, ей всё давалось настолько легко, что Софье казалось, будто она «наперёд всё это знала».

Фиктивный брак ради науки

Несмотря на явную одарённость, всё её образование так и могло ограничиться частными уроками. Согласно законам Российской империи того времени женщины не имели права поступать в университеты – только в городские училища. Продолжить обучение можно было за границей, но для этого нужно было либо разрешение отца, либо мужа. Отец был против её отъезда. Но Софья была по-хорошему упряма – и решила добиться своего, найдя молодого человека, согласного на фиктивный брак ради выезда за границу.

Такой вариант нашёлся. Владимиру Ковалевскому на тот момент было 26 лет, он уже окончил одно из самых престижных учебных заведений дореволюционной России – Императорское училище правоведения – и неоднократно бывал за границей. Его увлекала палеонтология, которую он изучил самостоятельно, читая труды иностранных учёных. Также Ковалевский был горячим сторонником теории Дарвина, с которым состоял в переписке, и даже перевёл одну из его работ на русский язык. Но гораздо важнее для Софьи было то, что Владимир разделял её взгляды на эмансипацию женщин. Поэтому он легко согласился на фиктивный брак. Впрочем, по его письмам несложно было понять, что девушка ему очень нравилась – он писал, что «воробышек», как он называл Соню, «знает все языки, работает с утра до ночи как муравей и при этом мил и очень хорош собой».

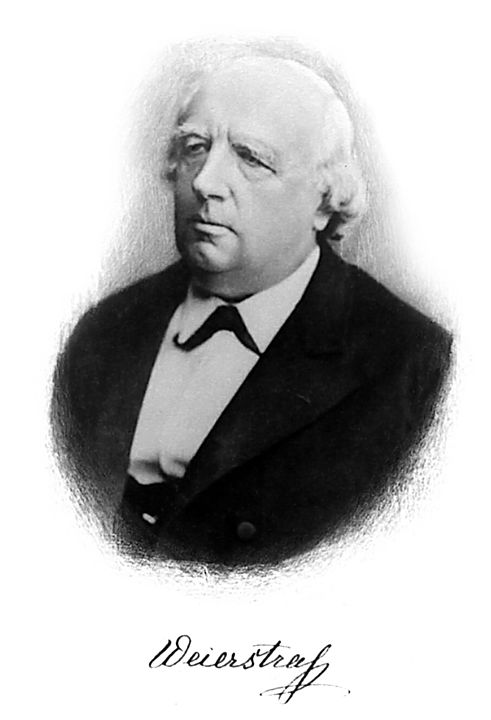

Сразу после свадьбы молодые уехали в Гейдельберг, где Софья Ковалевская в течение года могла, хоть и неофициально, посещать занятия в университете. А потом они переехали в Берлин, где в местном университете преподавал знаменитый немецкий математик Карл Вейерштрасс – «отец математического анализа». Учиться у него в университете Ковалевская опять же не могла – немецкие законы это запрещали. Но она произвела впечатление на немецкого учёного тем, что с блеском решила все сложные задачи, которые он ей дал, чтобы избавиться от настырной девицы. После этого Карл Вейерштрасс решил лично руководить её занятиями, чтобы развить дарование молодой женщины. А она в свою очередь будет считать его своим главным учителем математики, сохраняя благодарность к нему на протяжении всей своей недолгой жизни.

Шесть лет без математики

Спустя четыре года Софья Ковалевская защитила диссертацию по теории дифференциальных уравнений и получила степень доктора философии. Но работы преподавателя ей это не гарантировало – женщинам путь в эту сферу был всё ещё закрыт. И тогда они с мужем возвращаются в Россию. На родине Софье Ковалевской предложили должность учительницы в училище для девушек, но она отказалась, считая, что достойна большего. Тем более что к этому времени её жизнь в очередной раз круто изменилась.

После смерти отца она стала наследницей значительного состояния. А фиктивный брак с Владимиром Ковалевским перерос в полноценное супружество. Через несколько лет у них родилась дочь, и Софья с головой погрузилась в домашние хлопоты и светскую жизнь богатой представительницы дворянского сословия. Математика была заброшена – казалось, женская и материнская натура победила в ней страсть к науке. Позднее Софья назовёт эти годы «потерянными», несмотря на весь их внешний блеск и комфорт.

Вскоре и отношения в браке претерпели изменения. Муж увлёкся строительным бизнесом и заложил всё наследство жены ради процветания своего дела. Но прогорел, так что имущество ушло к кредиторам. Места преподавателя в Московском университете, куда он так стремился попасть, ему не дали. Владимир полностью пал духом и покончил жизнь самоубийством. В России Софью больше ничего не держало – денег не было, работы тоже.

Однако к тому времени имя Софьи Ковалевской уже было известно в математических кругах – её даже приняли в члены Московского математического общества на должность приват-доцента, правда, без права преподавания. На женских курсах, которые она пыталась организовать, ей также не разрешили преподавать. Раз на родине все двери были закрыты, оставалось только одно – уезжать. И она вновь поехала к своему любимому учителю в Берлин.

Успех в Стокгольме

Карл Вейерштрасс поднял все свои связи, чтобы найти для своей ученицы место преподавателя в одном из европейских университетов. Место нашлось в Стокгольме, где русскому преподавателю поставили одно жёсткое условие: первый год она преподаёт на хорошо известном ей немецком языке, ну а дальше – только на шведском. Она приняла вызов.

Всего лишь за год Софья блестяще выучила шведский язык. Настолько хорошо, что даже стала писать на нём романы. Да, художественное творчество было ещё одной её страстью. Но что интересно – и там часто не обходилось без любимой математики. Так, Ковалевская написала на шведском роман «Борьба за счастье. Две параллельные драмы», в основу которого положила научную идею из своей диссертации по дифференциальным уравнениям.

Дело в том, что она была абсолютно уверена в том, что человеческая жизнь во многом предопределена, но в ней случаются точки бифуркации. Точно так же, как в дифференциальных уравнениях Пуанкаре: две кривые до определённого момента ведут себя предсказуемо, но в некоторых изолированных точках от них отходят «ветви». И по какой из этих «веток» дальше продолжится кривая, предсказать и рассчитать невозможно. В каком-то смысле и жизнь самой Софьи Ковалевской во многом состояла из этих «точек бифуркаций», после попадания в которые её судьба резко менялась.

Именно в Стокгольмском университете Ковалевская получила звание профессора математики, став, таким образом, первой женщиной в мире, добившейся подобного статуса. В 1888 году она получает премию Парижской академии наук за оригинальное решение задачи вращения твёрдого тела вокруг неподвижной точки. Вторая её работа на ту же тему была отмечена премией Шведской академии наук. Тогда же, в 1889 году, её научные заслуги, наконец, признали и в России – Ковалевская была избрана членом-корреспондентом физико-математического отделения Российской академии наук. Увы, но её жизнь оказалась очень короткой – в 1891 году на пути из Берлина в Стокгольм Софья Ковалевская узнала, что в Дании началась эпидемия оспы. Решив вернуться другим путём, она смогла найти лишь открытый экипаж, в котором сильно простудилась в дороге. Она скончалась от воспаления лёгких в Стокгольме в возрасте 41 года.

Заслуги Ковалевской как учёного высоко оценивали её современники – Дмитрий Менделеев, Иван Сеченов, Александр Бутлеров. А советский учёный Сергей Вавилов писал, что «в истории человечества до Ковалевской не было женщины, равной ей по силе и своеобразию математического таланта». Интересно, что вторая женщина – профессор математики появится в России лишь в 1915 году. А своим будущим коллегам, в первую очередь женщинам, Софья Ковалевская советовала: «Боритесь же за счастье быть самостоятельными, за право жить, работать и творить ради высшего идеала».

Также по теме

Новые публикации

Председатель президиума Международного совета российских соотечественников, потомок первой волны русской эмиграции Пётр Петрович Шереметев объявил о решении переехать в Россию. В своём интервью он рассказывает, что побудило его к переезду, и о своих дальнейших планах на родине.

Председатель президиума Международного совета российских соотечественников, потомок первой волны русской эмиграции Пётр Петрович Шереметев объявил о решении переехать в Россию. В своём интервью он рассказывает, что побудило его к переезду, и о своих дальнейших планах на родине.  Составные лексемы с дефисным написанием двух или более элементов часто вызывают затруднения при склонении и определении рода. Умение правильно их употреблять в речи – важный показатель грамотности. Предлагаем разобраться в грамматических тонкостях конструкций типа музей-усадьба, прайс-лист, счет-фактура и др.

Составные лексемы с дефисным написанием двух или более элементов часто вызывают затруднения при склонении и определении рода. Умение правильно их употреблять в речи – важный показатель грамотности. Предлагаем разобраться в грамматических тонкостях конструкций типа музей-усадьба, прайс-лист, счет-фактура и др.  Уже три месяца Полина Квитных, уроженка Красноярска, преподаёт русский язык детям и подросткам в Нигере. Её ученики уже не представляют своей жизни без знакомства с новыми русскими словами, играми с матрёшками и весёлых песенок из советских мультфильмов, которые включают в Русском доме на переменах.

Уже три месяца Полина Квитных, уроженка Красноярска, преподаёт русский язык детям и подросткам в Нигере. Её ученики уже не представляют своей жизни без знакомства с новыми русскими словами, играми с матрёшками и весёлых песенок из советских мультфильмов, которые включают в Русском доме на переменах.

3 июля в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» состоялся круглый стол «Курс на грамотность! Как сохранить русский язык в эпоху цифровизации», организованный Союзом журналистов Москвы. Участники круглого стола – представители государственных структур, отраслевых объединений, академического сообщества, преподаватели и студенты журналистских и гуманитарных факультетов – обсудили важнейшие аспекты современной языковой ситуации.

3 июля в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» состоялся круглый стол «Курс на грамотность! Как сохранить русский язык в эпоху цифровизации», организованный Союзом журналистов Москвы. Участники круглого стола – представители государственных структур, отраслевых объединений, академического сообщества, преподаватели и студенты журналистских и гуманитарных факультетов – обсудили важнейшие аспекты современной языковой ситуации.  Привычные слова часто хранят в себе удивительные истории, стоит только обратить внимание на их древние корни. Сегодня мы проследим за увлекательной эволюцией одного из таких корней и обнаружим неожиданную связь между словами «опекун», «печень», «беспечный» и др. Если открыть «Словообразовательный словарь…» А. Н. Тихонова, то можно увидеть, что слова «обеспечение», «печень», «беспечный» и «опекун» не являются однокоренными. Однако исторически в этих лексемах выделяется корень печ-/пек-, который делает данные слова родственными.

Привычные слова часто хранят в себе удивительные истории, стоит только обратить внимание на их древние корни. Сегодня мы проследим за увлекательной эволюцией одного из таких корней и обнаружим неожиданную связь между словами «опекун», «печень», «беспечный» и др. Если открыть «Словообразовательный словарь…» А. Н. Тихонова, то можно увидеть, что слова «обеспечение», «печень», «беспечный» и «опекун» не являются однокоренными. Однако исторически в этих лексемах выделяется корень печ-/пек-, который делает данные слова родственными.