Слово «апокалипсис» будоражит воображение, рисуя картины глобальных трагедий, разрушения и конца света. Однако его значение гораздо глубже и многограннее, чем просто синонимичное обозначение какой-либо катастрофы. Выясним, какие смыслы транслирует данное существительное.

Слово «апокалипсис» будоражит воображение, рисуя картины глобальных трагедий, разрушения и конца света. Однако его значение гораздо глубже и многограннее, чем просто синонимичное обозначение какой-либо катастрофы. Выясним, какие смыслы транслирует данное существительное. Александр Головин – «волшебник императорских театров»

Елена Малиновская04.09.2024

3 сентября в Российском духовно-культурном православном центре в Париже Бахрушинский театральный музей открыл выставку «Волшебник императорских театров Александр Головин». Впервые за рубежом широко представлено творческое наследие одного из самых известных в мировой культуре российских театральных художников – живописца и сценографа Александра Головина (1863–1930). Проект организован при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и фонда «Русский мир».

Подобно импрессионистам, совершившим революцию в живописи, Александр Яковлевич Головин стал революционером в истории театрально-декорационного искусства. Неудивительно, что его работы ещё при жизни незамедлительно расходились по частным и музейным собраниям.

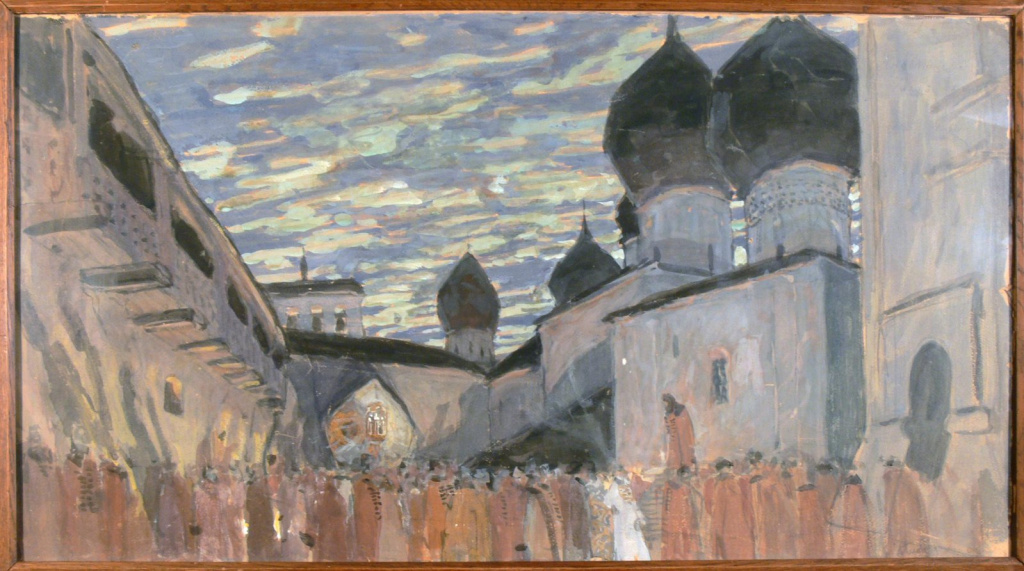

Посетители выставки в Париже имеют возможность увидеть эскизы декораций и костюмов к операм «Псковитянка» (Большой театр, 1901), «Руслан и Людмила» (Мариинский театр, 1902), «Кармен» (Мариинский театр, 1908), «Золото Рейна» (Мариинский театр, 1905), балетам «Лебединое озеро» и «Волшебное зеркало» (Мариинский театр, 1903) и множеству других прославленных произведений, включая эскизы, созданные им для «Русских сезонов» Сергея Дягилева. Всего в составе экспозиции более 150 театральных эскизов и программ, фотопортретов Головина, а также фотографий спектаклей, поставленных при его участии.

«Сегодня в собрании Бахрушинского музея насчитывается свыше 1300 произведений Александра Головина, включая предметы из его личного архива. Уникальность нашего собрания состоит в том, что помимо большой и разнообразной коллекции театральных эскизов художника, оно включает станковые произведения мастера, наброски и зарисовки, а также фотографии оформленных им спектаклей. Такое сочетание позволяет наиболее объёмно представить период Головина в русском и мировом театрально-декорационном искусстве», – рассказала генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова.

Алексей Александрович Бахрушин, основатель Бахрушинского музея, был большим почитателем страстного, очень индивидуального театрального импрессионизма Головина. Он разыскивал и выкупал целыми сериями авторские эскизы художника к самым ярким спектаклям, поставленным на сценах знаменитых российских театров. Несмотря на огромную конкуренцию, которая существовала в те годы между государственными и частными коллекционерами в стремлении заполучить работы Головина, именно А. А. Бахрушин смог не только сформировать, но и сохранить для потомков самую разнообразную коллецию работ мастера.

Первым грандиозным успехом Александра Головина на международной арене стало участие в «Русских сезонах» Сергея Дягилева. На выставке будет представлен эскиз художника к опере «Борис Годунов» (Гранд-Опера, Париж, 1908).

Сергея Дягилева привлекло умение Головина показывать русские национальные традиции через европейский модерн. Дягилев оказывал Головину большую поддержку, регулярно публиковал его работы на страницах журнала «Мир искусства» и упоминал художника в своих статьях. Именно Головин – вместе с К. Коровиным, И. Билибиным и А. Бенуа – в 1908 стал художником постановки оперы Мусоргского «Борис Годунов» для первого «Русского сезона» Дягилева в Париже. В частности, он создал знаменитый костюм царя Бориса, а затем портрет Фёдора Шаляпина в этом образе.

В 1910 Головин оформил для «Русских сезонов» балет Стравинского «Жар-птица» (за исключением двух костюмов Жар-птицы и Царевны, созданных Львом Бакстом). Художественный критик Анри Геон писал: «”Жар-птица” – плод интимного сотрудничества хореографа, композитора и художника (Фокина, Стравинского и Головина) – представляет собою чудо восхитительного равновесия между движениями, звуками и формами. Когда пролетает Птица, кажется, что ее несет музыка. Стравинский, Фокин, Головин – я вижу в них одного автора. Однако какое все это русское, то, что создают русские, и какое все это в то же время – французское! Какое чувство меры и фантазии, какая серьезная простота, какой вкус!». К слову, французское искусство оказало на Головина значительное влияние. Он восхищался французской живописью – не только классической, но и новейшей, совершенно покорившей его на Всемирной выставке в Париже, которую он посетил в 1889. Головин даже провёл затем несколько месяцев на обучении в частной художественной мастерской в Париже в поисках новых техник и приёмов, вырабатывая авторскую манеру письма.

Читайте также: Восхождение русского балета

Сотрудничество с Всеволодом Мейерхольдом Головин начал с приходом режиссёра в петербургские Императорские театры в 1908 и продолжил до 1918. Вместе они поставили более двадцати спектаклей.

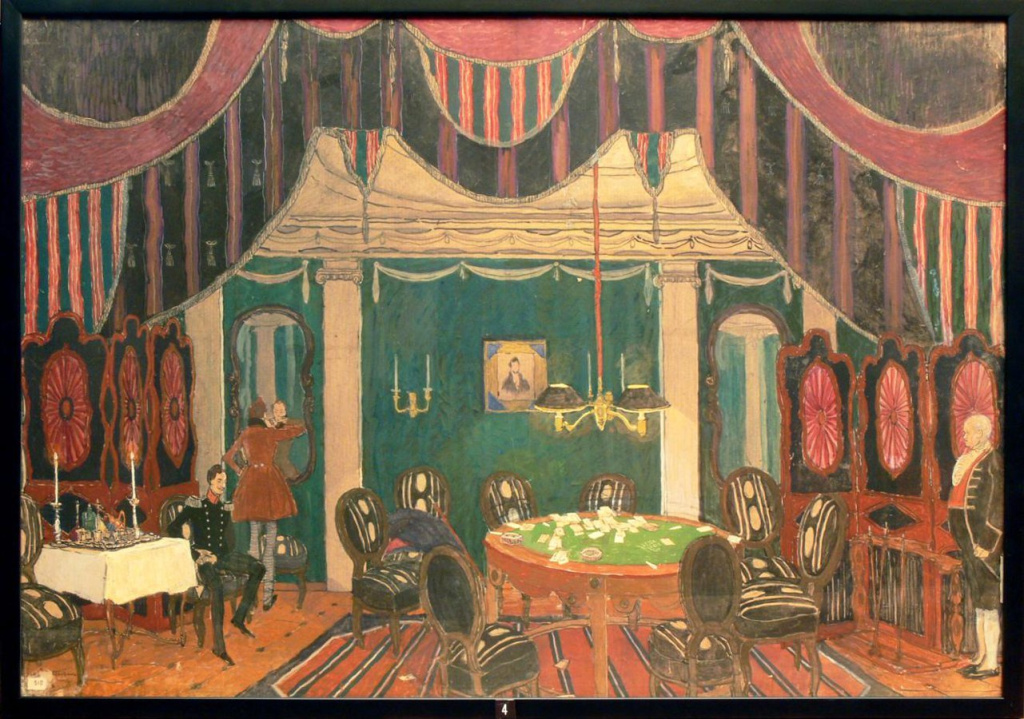

Вершиной их совместного творчества стал спектакль «Маскарад». Спектакль Мейерхольда-Головина, готовившийся более 6 лет, был синтетическим действом, в котором причудливо соединились пение хора, танец, пантомима и трагедия. Головин постоянно присутствовал на репетициях, консультировал артистов при освоении ими костюмов, гримов. Мейерхольд живо интересовался процессом изготовления всех деталей оформления – от декораций до бутафории. Основной темой лермонтовского «Маскарада» в интерпретации Мейерхольда была иллюзорность жизни царской России, стремительно несущейся к краху. «Маскарад» трактовался как глобальная социальная метафора – маскарад эпохи, где подлинные человеческие чувства скрыты под покровом масок.

Читайте также: Знай наших! Всеволод Мейерхольд – создатель революционного театра

Премьера «Маскарада» состоялась 25 февраля 1917 – в день начала Февральской революции – и стала последним спектаклем императорского Александринского театра и финалом Прекрасной эпохи Серебряного века.

Экспонаты, связанные с сотрудничеством Александра Головина и Всеволода Мейерхольда, занимают в экспозиции важное место. Идеи Головина и Мейерхольда по созданию театра метафорического реализма были доведены до совершенства. Спектакль оставался в репертуаре Александринского театра вплоть до 1941 года, его играли с неизменными аншлагами около 500 раз.

Выставка «Волшебник императорских театров Александр Головин» продлится в Российском духовно-культурном православном центре в Париже с 3 до 30 сентября. Это уже пятый проект Бахрушинского музея на площадке Российского духовно-культурного православного центра за прошедшие два года. Экспозиции, посвящённые легендам балета Галине Улановой, Юрию Григоровичу и Майе Плисецкой, неизменно продлевались в связи с высоким интересом публики.

Читайте также: Александр Горский – он вдохнул новую жизнь в балеты Петипа

Справка

Бахрушинский театральный музей основан 29 октября 1894 года московским промышленником и меценатом Алексеем Александровичем Бахрушиным (1865–1929). При поддержке Министерства культуры РФ в рамках программы комплексного развития музея создается первый в России Музейно-театральный квартал на Павелецкой. Сочетание мультимедийных, научно-исследовательских и информационных ресурсов позволит реализовывать масштабные культурные программы, творческие и социальные проекты.

Бахрушинский музей – крупнейший хранитель театрального наследия России и третий по объёму фондов после ГИМа и Эрмитажа. Более 1,5 млн экспонатов в 19 объектах и в фондах музея – это архивы прославленных театральных деятелей, эскизы костюмов и декораций знаменитых мастеров сценографии, сценические костюмы великих актеров, предметы декоративно–прикладного искусства, программы и афиши спектаклей, фотографии, портреты и редкие издания.

Главная усадьба Бахрушинского в составе 6 объектов находится в Москве, как и 10 филиалов: 3 мемориальных дома (А.Н. Островского, М.Н. Ермоловой, М.С. Щепкина), 5 музеев-квартир (Вс.Э. Мейерхольда, Г.С. Улановой, М.М. Плисецкой, В.Н. Плучека, актёрской семьи М.В., А.А. Мироновых – А.С. Менакера), музей-мастерская театрального художника Д.Л. Боровского и музей-студия Радиотеатра. В 2017 году открылся филиал музея в Зарайске – на родине Бахрушиных. В 2021 году музей получил здание в Музейном квартале в Туле для новых объектов.

Также по теме

Новые публикации

Слово «апокалипсис» будоражит воображение, рисуя картины глобальных трагедий, разрушения и конца света. Однако его значение гораздо глубже и многограннее, чем просто синонимичное обозначение какой-либо катастрофы. Выясним, какие смыслы транслирует данное существительное.

Слово «апокалипсис» будоражит воображение, рисуя картины глобальных трагедий, разрушения и конца света. Однако его значение гораздо глубже и многограннее, чем просто синонимичное обозначение какой-либо катастрофы. Выясним, какие смыслы транслирует данное существительное.  11 июля 1810 года в Москве торжественно открыли Странноприимный дом – одну из первых больниц для бедных, построенную на частные пожертвования. Сегодня это один из крупнейших в России многопрофильных центров экстренной медицинской помощи. В его истории соединились имена выдающихся людей своего времени.

11 июля 1810 года в Москве торжественно открыли Странноприимный дом – одну из первых больниц для бедных, построенную на частные пожертвования. Сегодня это один из крупнейших в России многопрофильных центров экстренной медицинской помощи. В его истории соединились имена выдающихся людей своего времени.

Председатель президиума Международного совета российских соотечественников, потомок первой волны русской эмиграции Пётр Петрович Шереметев объявил о решении переехать в Россию. В своём интервью он рассказывает, что побудило его к переезду, и о своих дальнейших планах на родине.

Председатель президиума Международного совета российских соотечественников, потомок первой волны русской эмиграции Пётр Петрович Шереметев объявил о решении переехать в Россию. В своём интервью он рассказывает, что побудило его к переезду, и о своих дальнейших планах на родине.  Составные лексемы с дефисным написанием двух или более элементов часто вызывают затруднения при склонении и определении рода. Умение правильно их употреблять в речи – важный показатель грамотности. Предлагаем разобраться в грамматических тонкостях конструкций типа музей-усадьба, прайс-лист, счет-фактура и др.

Составные лексемы с дефисным написанием двух или более элементов часто вызывают затруднения при склонении и определении рода. Умение правильно их употреблять в речи – важный показатель грамотности. Предлагаем разобраться в грамматических тонкостях конструкций типа музей-усадьба, прайс-лист, счет-фактура и др.  Уже три месяца Полина Квитных, уроженка Красноярска, преподаёт русский язык детям и подросткам в Нигере. Её ученики уже не представляют своей жизни без знакомства с новыми русскими словами, играми с матрёшками и весёлых песенок из советских мультфильмов, которые включают в Русском доме на переменах.

Уже три месяца Полина Квитных, уроженка Красноярска, преподаёт русский язык детям и подросткам в Нигере. Её ученики уже не представляют своей жизни без знакомства с новыми русскими словами, играми с матрёшками и весёлых песенок из советских мультфильмов, которые включают в Русском доме на переменах.

3 июля в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» состоялся круглый стол «Курс на грамотность! Как сохранить русский язык в эпоху цифровизации», организованный Союзом журналистов Москвы. Участники круглого стола – представители государственных структур, отраслевых объединений, академического сообщества, преподаватели и студенты журналистских и гуманитарных факультетов – обсудили важнейшие аспекты современной языковой ситуации.

3 июля в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» состоялся круглый стол «Курс на грамотность! Как сохранить русский язык в эпоху цифровизации», организованный Союзом журналистов Москвы. Участники круглого стола – представители государственных структур, отраслевых объединений, академического сообщества, преподаватели и студенты журналистских и гуманитарных факультетов – обсудили важнейшие аспекты современной языковой ситуации.