Слово «апокалипсис» будоражит воображение, рисуя картины глобальных трагедий, разрушения и конца света. Однако его значение гораздо глубже и многограннее, чем просто синонимичное обозначение какой-либо катастрофы. Выясним, какие смыслы транслирует данное существительное.

Слово «апокалипсис» будоражит воображение, рисуя картины глобальных трагедий, разрушения и конца света. Однако его значение гораздо глубже и многограннее, чем просто синонимичное обозначение какой-либо катастрофы. Выясним, какие смыслы транслирует данное существительное. Знай наших! Адмирал Путятин – мореплаватель и дипломат

Анна Ефремова20.11.2023

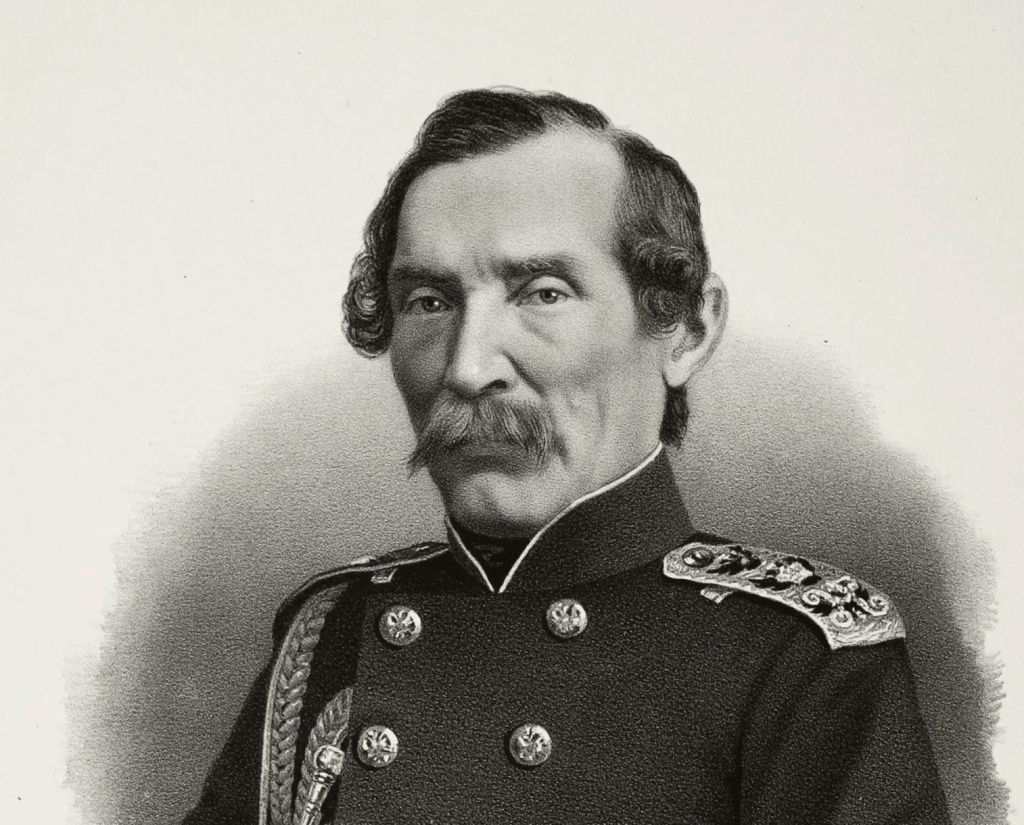

Несколько лет назад на берегу залива Советская Гавань был открыт памятный знак, на котором выведены такие слова: «Славному сыну государства российского, защитнику его интересов на Дальнем Востоке, основателю первого укрепрайона на берегу Императорской (Советской) Гавани, адмиралу Е. В. Путятину». А в Японии памятники русскому адмиралу стоят в трёх городах, и даже есть музей, посвящённый Путятину и его экспедиции.

Ученик знаменитого флотоводца

20 ноября 1803 года в Санкт-Петербурге родился будущий русский адмирал, государственный деятель и дипломат Евфимий Васильевич Путятин. Его отец был морским офицером, так что будущая карьера сына была определена едва ли не с его рождения. Но сам Евфимий Путятин понял это не сразу – в детстве он был хилым и болезненным отроком и даже давал обет уйти в случае выздоровления в монахи. Но родители определили его гардемарином в Морской кадетский корпус. А там уже плавание на учебных судах, интерес к учёбе и первые успехи сделали своё дело: молодой человек окончательно принял свой выбор и даже стал лучшим на выпускных экзаменах. Он получил чин мичмана и в том же году был назначен на фрегат «Крейсер», отправлявшийся в кругосветное путешествие под командованием знаменитого флотоводца Михаила Петровича Лазарева.

Читайте также: Знай наших! Юрий Лисянский и его кругосветное плавание

Фрегат отправлялся из Кронштадта в Рио-де-Жанейро, потом на мыс Доброй Надежды, оттуда – в Русскую Америку, где на тот момент сохранялись владения Российской империи. Потом ещё в плане был мыс Горн и возвращение в Кронштадт. Всего путешествие заняло три года. Поначалу Лазарев настороженно относился к мичману Путятину, полагая, что тот попал на фрегат благодаря протекции. Но видя усердие молодого моряка, его готовность преодолевать все испытания, то и дело случавшиеся в длительном путешествии, Лазарев смягчил своё отношение к Путятину. К тому же в Русской Америке очень пригодилось его великолепное знание английского языка, с помощью которого мичман Путятин объяснялся с местными фермерами, закупая продукты для русской колонии.

Читайте также: Во славу Отечества: пионеры Русской Америки

После возвращения из сложной и опасной кругосветки многие её участники получили повышение и награды: Михаил Лазарев был произведён в капитаны первого ранга, Евфимий Путятин был награждён орденом и двойным окладом жалованья. А когда Лазарева назначили капитаном на линейный корабль «Азов», мичманом он пригласил Путятина, которому уже полностью доверял. Линкор «Азов» стал героем Наваринского сражения с турками в Средиземном море и первым русским кораблём, удостоенным кормового Георгиевского флага.

Дальше карьера Путятина шла только по нарастающей – к 28 годам за его плечами было 18 морских кампаний, а к ордену Владимира IV степени за участие в Наваринском сражении добавился орден Святого Георгия IV степени. Вскоре по рекомендации Лазарева он был назначен командовать черноморским фрегатом «Агатополь», на котором неоднократно принимал участие в десантных операциях по усмирению горцев на мысе Адлер и в местечках Туапсе и Шапсуху. В одном из боёв получил серьёзное ранение в ногу, но не оставил сражения. После за успешно проведённые операции был произведён в капитаны первого ранга.

Перекрыл кислород пиратам

В 1841 году Путятин отправляется в Англию – поправить здоровье, а заодно договориться о закупке пароходов для Черноморского флота. Видимо, эта миссия, в которой были и секретные поручения, прошла весьма успешно, раз в 1842 году император Николай I отправляет Путятина с дипломатическим поручением в Персию – налаживать торговые отношения.

Первым делом нужно было усмирить пиратов-туркменов, хозяйничающих в Каспийском море. И с этой задачей Путятин справляется быстро и решительно: в крупнейшем заливе Каспия создаётся военная база, перекрывшая кислород морским разбойникам. После этого русскому дипломату было уже гораздо легче убедить персидского шаха отменить ограничения на торговлю с Россией и даже установить пароходное сообщение между Персией, Кавказом и устьем Волги.

А уже год спустя Евфимий Путятин разрабатывает план организации экспедиции к восточным морским границам Китая и Японии. В докладной записке Николаю I он пишет: «Благоразумно исследовать восточную нашу границу с Китаем… Доселе мы знаем только то, что на всём протяжении восточного берега нет ни одного благонадёжного порта. Залив между материком и Сахалином нам вовсе не известен. Отыскание более удобного порта в этих местах, чем Охотск… уже само по себе не есть предмет бесполезный, а потому можно было бы поручить экспедиции осмотреть и описать означенные малоизвестные берега. С плаванием судов в Охотском море не было бы несовместимым соединить и новую попытку для открытия сношения с Японией».

Читайте также: История вспыльчивого сановника Николая Резанова

На фрегате «Паллада» в Страну восходящего солнца

Но тогда уже было начавшая снаряжаться экспедиция была отменена по совету министра финансов. И только в 1852 году царское правительство решается на открытие дипломатических отношений с Японией. Этому способствовало и то, что русским стало известно о готовящейся экспедиции в Японию американцев. Япония до середины XIX века была страной, полностью закрытой для иностранцев, – всех иноземцев, кто туда попадал, казнили. Но на тот момент японское правительство было готово прервать многовековую изоляцию и установить дипломатические отношения с другими странами. А наряду с торговлей речь шла и о размежевании границ. Было решено отправить туда вице-адмирала Путятина.

Он очень тщательно подошёл к формированию экипажа будущей экспедиции. Так, командовал фрегатом «Паллада» один из лучших учеников покойного Лазарева – капитан второго ранга Иван Унковский. А ещё среди членов экипажа оказался писатель Иван Гончаров, оставивший потомкам свои воспоминания об этом путешествии под названием «Фрегат "Паллада"».

Читайте также: Странствия русского гурмана

Изначально Путятин планировал взять на должность своего секретаря поэта Аполлона Майкова, но тот от предложения отказался и порекомендовал своего друга Гончарова, который должен был составить описание экспедиции. Как вспоминал потом Гончаров, он сам не мог понять, как в нём – «ленивом и привыкшем к комфорту» столичном жителе вдруг проснулась такая страсть к путешествиям. Но добивался он этого назначения очень упорно. Правда, пройдя всего лишь небольшой отрезок пути от Кронштадта до Портсмута, Иван Александрович чуть было не отказался от этой затеи – лишь бы вернуться домой. За эти три недели «Паллада» сполна хлебнула морского лиха – на фрегате у трёх матросов обнаружили холеру, потом случился страшный шторм, корабль садился на мель и десять дней не мог войти в Английский залив. Гончаров уже был готов всё бросить, но помешала, как ни странно, его лень – он с ужасом представил, что ему придётся тащиться через всю Европу со своим багажом, связками книг и рукописями будущего романа «Обломов», которые он также взял с собой. Эх, знал бы писатель, что из Японии ему придётся тащиться через всю Россию – 10 500 вёрст вдоль береговой линии, где практически нет дорог и людей! Но в тот момент он, конечно же, этого не знал и предпочёл остаться.

О начальнике экспедиции – вице-адмирале Путятине Иван Александрович пишет так: «Чуть увидит кого-нибудь без дела, сейчас что-нибудь и предложит: то бумагу написать… кому посоветует прочесть какую-нибудь книгу; сам даже возьмёт на себя труд выбрать её в своей библиотеке и укажет, что прочесть или перевести из неё». Согласитесь, даже в этих нескольких строках вполне виден портрет «отца солдатам», точнее, матросам, взявшего на себя заботу не только об их материальном благополучии, но и духовном. К слову, за время путешествия сам Путятин сумел прекрасно выучить голландский язык, необходимый как язык-посредник для переговоров с японцами.

Как цунами помогло заключению договора с Японией

А вот фрегат «Паллада», увы, оказался плохо подготовлен для столь длительного путешествия – практически в каждом порту он останавливался на длительный ремонт. В результате Путятину пришлось вызывать из Петербурга другой корабль под названием «Диана». Впрочем, до Японии «Паллада» всё же добралась и встала в порту Нагасаки. И вот тут русским морякам пришлось испытать на себе всю изворотливость японской бюрократии. Японцы даже не позволяли иностранцам спуститься на берег, а сами переговоры всячески затягивались. Прибыв на рейд в начале августа, участники миссии лишь в ноябре узнали, что к ним из столицы Японии выехали важные чиновники, путь которых займёт не меньше месяца.

Путятин решил не тратить время попусту и отправился в Манилу, потом в Корею и Шанхай, по пути производя опись восточного побережья Приморья. Во время этого похода были открыты несколько заливов и островов. Тем временем в России началась Крымская война и вопрос переговоров с Японией стал ещё более актуален – появлялась опасность, что Англия сумеет договориться о своих военных базах в этих краях.

Прибывший из Петербурга фрегат «Диана» с Путятиным на борту пришвартовался уже в порту Симода (к тому времени уже прошло более года после прибытия в Нагасаки). И вот тут, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. В начале декабря 1854 года в бухте Симода произошло сильное землетрясение, а за ним последовало цунами. Сначала «Диану» сорвало с якорей и едва не разбило о береговые скалы, потом вокруг корабля образовалась мощнейшая воронка, в которой он за полчаса совершил 40 полных оборотов вокруг своей оси! А в это время на берег обрушилась волна огромных размеров, сметавшая всё на своём пути. Увы, фрегат «Диана» дал течь и затонул. Моряки спаслись, а оказавшись на берегу, начали спасать местных жителей, разбирая завалы и вытаскивая их из-под обломков. Из 1000 домов в Симоде уцелело лишь 60.

Видимо, такая самоотверженность русских всё же произвела на японцев впечатление. Местные власти даже согласились помочь им построить новую шхуну, чтобы добраться до своих берегов. А главное – в январе в городе Симода, наконец, был подписан первый договор о дружбе и торговле между Россией и Японией, сегодня известный как Симодский трактат.

В 1857 году Евфимий Путятин возглавляет дипломатическую миссию в Китай, чтобы также добиться заключения торгового договора. Но успеха не имел – местное население считало, что Россия поддерживает грабительскую политику Англии и Франции. Зато вторая поездка в Японию в этом же году увенчалась подписанием дополнительного соглашения о торговле. Но и от Китая Путятин не отступил: в 1858 году он вновь вернулся туда и сумел первым из послов европейских держав заключить торговый договор, открывающий доступ во внутренние регионы Китая русским миссионерам. И наконец, в этом же году Путятин третий раз посещает Японию и заключает ещё один договор, по которому русским кораблям открывались новые удобные порты, а также разрешалось строительство русских православных церквей. Кстати, после смерти адмирала его дочь Ольга, отказавшись от мирской жизни, отправится в Токио, где поступит на службу в местную православную церковь.

Последние годы жизни адмирала Путятина были не столь яркими. Его неожиданное назначение министром просвещения оказалось провальным: Путятин назначил плату за обучение, что закрывало доступ к образованию для разночинной молодёжи. Начались студенческие волнения, и Путятин, осознав свою ошибку и некомпетентность, подал в отставку.

Кроме этого, он возглавлял особый комитет, целью которого было создание в Петербурге Обуховского машиностроительного завода, который был основан в мае 1863 года.

В мае 1883 года Евфимий Васильевич был удостоен высшей российской награды – ордена Андрея Первозванного. А в октябре этого же года скончался. По своему завещанию был погребён вместе с супругой в Киево-Печерской лавре.

Сегодня в Японии бережно сохраняются памятники адмиралу Путятину – в городах Фудзи, Симода и посёлке Хеда. Там же в посёлке есть музей, посвящённый экспедиции Путятина и заключению Симодского договора.

Читайте также: «Фанатик морского дела». 220 лет со дня рождения адмирала Нахимова

Также по теме

Новые публикации

Слово «апокалипсис» будоражит воображение, рисуя картины глобальных трагедий, разрушения и конца света. Однако его значение гораздо глубже и многограннее, чем просто синонимичное обозначение какой-либо катастрофы. Выясним, какие смыслы транслирует данное существительное.

Слово «апокалипсис» будоражит воображение, рисуя картины глобальных трагедий, разрушения и конца света. Однако его значение гораздо глубже и многограннее, чем просто синонимичное обозначение какой-либо катастрофы. Выясним, какие смыслы транслирует данное существительное.  11 июля 1810 года в Москве торжественно открыли Странноприимный дом – одну из первых больниц для бедных, построенную на частные пожертвования. Сегодня это один из крупнейших в России многопрофильных центров экстренной медицинской помощи. В его истории соединились имена выдающихся людей своего времени.

11 июля 1810 года в Москве торжественно открыли Странноприимный дом – одну из первых больниц для бедных, построенную на частные пожертвования. Сегодня это один из крупнейших в России многопрофильных центров экстренной медицинской помощи. В его истории соединились имена выдающихся людей своего времени.

Председатель президиума Международного совета российских соотечественников, потомок первой волны русской эмиграции Пётр Петрович Шереметев объявил о решении переехать в Россию. В своём интервью он рассказывает, что побудило его к переезду, и о своих дальнейших планах на родине.

Председатель президиума Международного совета российских соотечественников, потомок первой волны русской эмиграции Пётр Петрович Шереметев объявил о решении переехать в Россию. В своём интервью он рассказывает, что побудило его к переезду, и о своих дальнейших планах на родине.  Составные лексемы с дефисным написанием двух или более элементов часто вызывают затруднения при склонении и определении рода. Умение правильно их употреблять в речи – важный показатель грамотности. Предлагаем разобраться в грамматических тонкостях конструкций типа музей-усадьба, прайс-лист, счет-фактура и др.

Составные лексемы с дефисным написанием двух или более элементов часто вызывают затруднения при склонении и определении рода. Умение правильно их употреблять в речи – важный показатель грамотности. Предлагаем разобраться в грамматических тонкостях конструкций типа музей-усадьба, прайс-лист, счет-фактура и др.  Уже три месяца Полина Квитных, уроженка Красноярска, преподаёт русский язык детям и подросткам в Нигере. Её ученики уже не представляют своей жизни без знакомства с новыми русскими словами, играми с матрёшками и весёлых песенок из советских мультфильмов, которые включают в Русском доме на переменах.

Уже три месяца Полина Квитных, уроженка Красноярска, преподаёт русский язык детям и подросткам в Нигере. Её ученики уже не представляют своей жизни без знакомства с новыми русскими словами, играми с матрёшками и весёлых песенок из советских мультфильмов, которые включают в Русском доме на переменах.

3 июля в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» состоялся круглый стол «Курс на грамотность! Как сохранить русский язык в эпоху цифровизации», организованный Союзом журналистов Москвы. Участники круглого стола – представители государственных структур, отраслевых объединений, академического сообщества, преподаватели и студенты журналистских и гуманитарных факультетов – обсудили важнейшие аспекты современной языковой ситуации.

3 июля в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» состоялся круглый стол «Курс на грамотность! Как сохранить русский язык в эпоху цифровизации», организованный Союзом журналистов Москвы. Участники круглого стола – представители государственных структур, отраслевых объединений, академического сообщества, преподаватели и студенты журналистских и гуманитарных факультетов – обсудили важнейшие аспекты современной языковой ситуации.