Знай наших! Семён Челюскин – неутомимый покоритель Арктики

Анна Ефремова20.05.2023

Фамилию Челюскин помнят многие – в основном, благодаря героической эпопее советского исследовательского корабля, затёртого льдами в северных морях. Немногие при этом вспоминают о человеке, давшем имя кораблю и знаменитому мысу – самой северной точке Евразии. Между тем его служба - одна из самых славных историй покорения Арктики русскими моряками.

Стрелецкий род

Полярный исследователь Семён Иванович Челюскин происходил из старинного служилого рода (старое написание фамилии – Челюсткины). Его предки были воеводами, стряпчими, стольниками. Его дед Родион Матвеевич дослужился до головы (полковника) московских стрелков – немалый чин в Московской Руси; сын его Иван был стольником в Москве. Однако после разгрома Петром I Стрелецкого бунта (1682 г.), в котором приняли участие и Челюскины, Иван Родионович попал в опалу, ранее богатая семья залезла в долги и жила в одной из всё ещё принадлежавших ей деревень.

Точная дата Семёна Ивановича неизвестна – называют 1704 или, скорее, 1707 год. Во всяком случае в 1714 году он был отвезён в Москву и зачислен в Школу математических и навигацких наук, где изучал алгебру, геометрию, географию, астрономию, а также навигацию - искусство судовождения. В 1721 году он получает аттестат и далее начинается его морская служилая карьера, типичная для небогатых дворян петровских времён.

В 20-е годы он служил на кораблях Балтийского флота, дослужившись, правда, всего лишь до невысокой должности подштурмана. Но успел зарекомендовать себя знающим специалистом: ему было доверено обучение гардемаринов. Но главная и самая ценная для нас часть карьеры Семёна Челюскина связана с арктическими исследованиями.

Великая Северная экспедиция

После окончания Первой Камчатской экспедиции (1728 – 29 гг.) Витус Беринг предложил проект новой экспедиции к берегам Северной Америки и Японии. Кроме того, его проект предусматривал описание всего арктического побережья Сибири. Экспедиция, впоследствии получившая название Великой Северной, была утверждена.

В январе 1733-го в Адмиралтейство был подан список тех, кого направляли в Камчатскую экспедицию. Одним из первых в нём значился Семён Челюскин, который послан в Екатеринбург для приготовления необходимых припасов – пушек, ядер, котлов и т. д., после чего всё это он доставил в Якутск.

Замысел новой экспедиции и пространство, которое подлежало исследовать, были столь обширны, что потребовалось организовать несколько отдельных отрядов для её осуществления.

Читайте также: Великая Сибирская экспедиция: как был найден путь в Америку

Побережье Северного Ледовитого океана было разбито на пять участков. Участок к Западу от устья Лены до устья Енисея был поручен Ленско-Енисейскому отряду под командованием лейтенанта Василия Прончищева, земляка и приятеля Челюскина.

Экспедиция Ленско-Енисейского отряда длилась семь лет, с 1735 по 1742 г. Столь долгое время, потребовавшееся для изучения побережья, объясняется не только огромными расстояниями, но и чрезвычайно суровыми, экстремальными условиями – льды подступали к самому берегу и не давали двигаться, люди страдали от холода и умирали от цинги.

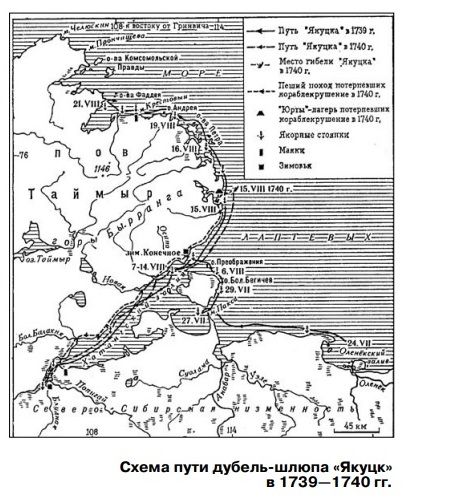

В мае 1735 года в Якутске была спущена на воду дубель-шлюпка «Якутск» (или «Якуцк» по старому написанию), её экипаж составлял полсотни человек. Командовал шлюпкой Василий Прончищев, его помощником и штурманом был назначен Семён Челюскин. Также на шлюпке находились геодезист Никифор Чекин и 22-летняя жена капитана, Татьяна Прончищева, именем которой ныне названа одна из бухт на Таймыре.

Вниз по Лене

Летом 1735-го «Якутск», пройдя по Лене, вышел в открытое море и стал двигаться на Запад вдоль берега, в результате была описана огромная дельта Лены. Из-за подступившего к берегу сплошного льда, с конца августа 1735 по август 1736, «Якутск» простоял на зимовке в устье р. Оленёк и лишь затем отправился на запад, пройдя устье реки Анабар и залив Хатанги и поднявшись к северу вдоль побережья полуострова Таймыр.

В середине августа моряки достигли залива Фаддея, после чего «Якутск» прошёл мимом островов Фаддея и Самуила, но затем судно было затёрто сплошным льдом. «Лды великия, стоячия», – писал позднее в своём отчёте Семён Челюскин. На льдах моряки видели множество белых медведей – «…якобы какая скотина ходит».

К этому моменту Прончищев был уже совершенно болен, даже не поднимался с постели. На консилиуме было решено возвращаться назад и искать подходящего места для зимовки. Вместо больного Прончищева судном командовал Челюскин. Зимовать решили на месте прежней зимовки в устье р. Оленёк. При попытке высадки, чему мешал сильный ветер, Василий Прончищев сломал ногу и вскоре умер.

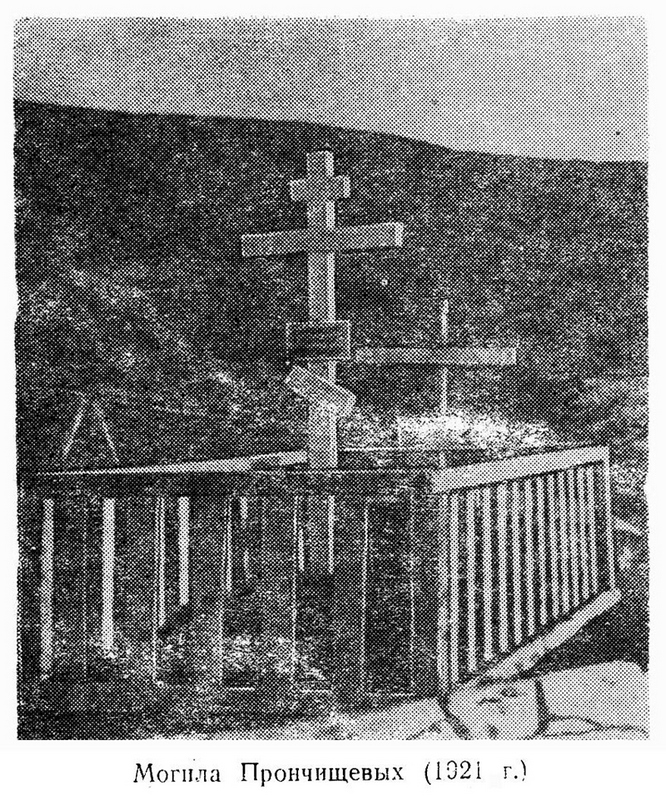

6 сентября команда похоронила своего командира, а через 5 дней от горя и цинги скончалась его верная жена Татьяна Прончищева – её похоронили рядом с мужем. Их могила с двумя простыми крестами сохранилась до наших дней.

После смерти Прончищева отряд возглавил Семён Челюскин. На имевшихся тогда приблизительных чертежах XVII века берег между Енисеем и Леной рисовался прямолинейным, без всякого намёка на полуостров Таймыр, выдающийся далеко на север. Открытие и описание этого полуострова и северо-западных берегов Америки было важнейшим достижением экспедиции Беринга и прямой заслугой Челюскина.

Второе плавание и гибель «Якутска»

Поставив «Якутск» на зимовку, Челюскин отправил Берингу подробный доклад о плавании 1736 г. Он лично отправляется в Якутск с судовыми журналами, картами, отчетами и добытыми образцами руды.

К тому времени два года, первоначально отведённые на экспедицию, истекли, в то время как миссия была выполнена лишь наполовину. В 1737 г. Адмиралтейств-коллегия принимает решение продолжить съёмки сибирского побережья в этом районе. Было решено продлить экспедицию ещё на 3 – 4 года. При этом разрешалось при невозможности двигаться на судне из-за льдов исследовать побережье с помощью сухопутных партий.

Начальником отряда вместо скончавшегося Прончищева был назначен лейтенант Харитон Лаптев, которому удалось добиться гораздо более обильного снабжения экспедиции необходимыми материалами, инструментами и провизией.

К лету 1739 г. «Якутск» был подготовлен Челюскиным к плаванию. Экипаж состоял из 45 опытных моряков. 9 июня шлюпка вновь отплыла из Якутска вниз по Лене.

Челюскин и здесь в самых сложных условиях проявил себя как деятельный помощник командира. В 1739 года у восточного побережья Таймыра было очень много льда. С большим трудом «Якутск» добрался до высокого мыса Фаддея на западном берегу одноимённого залива, где упёрся в неподвижное ледовое поле.

На совете решили зимовать – Лаптев повёл корабль на зимовку в устье р. Хатанги. Здесь моряки выстроили дом, в нём и перезимовали.

Плавание возобновилось на следующий год лишь в августе. Шлюпка вновь пошла на север, до 76 градусов северной широты, но почти сразу уперлась в кромку неподвижного льда. Неожиданно ветер переменился, и корабль был зажат льдами. Корпус был сильно повреждён, появилась течь.

Три дня экипаж боролся за спасение шлюпки – откачивал воду, заделывал щели, были сброшены за борт пушки и тяжелые вещи. Между тем ветер усиливался, корабль всё больше наполнялся водой. Стало ясно, что судно не спасти. Решено было оставить корабль и двигаться к берегу. Запас еды составляли сухари – столько, сколько каждый мог унести за плечами.

Добравшись до земли, половина отряда заболела «от натуги и худого воздуха». Тем не менее было необходимо продолжать работу, доставить оставшееся снаряжение. Несколько матросов возмутились, стали говорить Челюскину «неистовые слова», за что тут же были наказаны штурманом кошками.

Отряд повернули к югу, к Хатанге, чтобы вернуться на прежнюю зимовку. Поход был сложным и занял около месяца. По безлюдной местности моряки преодолели более 700 км, несколько человек в дороге умерло от цинги.

К северной оконечности Евразии

Поскольку корабль был потерян, на совете было решено продолжить описание побережья Таймыра с суши.

Конец лета и осень провели в Туруханске, который тогда чаще называли Новой Мангазеей. Шла кропотливая подготовка к съёмке северной части Таймырского побережья. Прежде чем отправиться в путь, Челюскин тщательно продумал все детали этого похода: заготовку провианта и корма для собак, оснастку нарт, поиск подходящих собак и оленей.

Сухопутная часть экспедиции началась в марте 1741 года. Было выслано несколько партий. Челюскин вместе с несколькими солдатами выехал на трёх собачьих упряжках. Ему было поручено провести опись побережья Таймыра от устья р. Пясины на восток, где она должна была встретиться с партией Лаптева, описывавшей берег от устья р. Таймыры на запад. Ещё одна партия во главе с Никифором Чекиным практически сразу вернулась назад – её члены заболели снежной слепотой и почти ничего не видели.

Запасшись в устье Хатанги провиантом, Челюскин двинулся на север. В день партия проходила 30 – 40 вёрст, попутно проводя измерения. Длительные остановки для отдыха почти не делались. Условия были сложные. Путешественникам мешали то и дело налетавшие метели, сменявшиеся туманами.

Ориентируясь по звездам и компасу, маленький отряд пересекал Таймыр с юго-запада на северо-восток. Поначалу Челюскина сопровождали подвозчики на оленьих упряжках. Но через десять дней «олени пристали, некоторые на дороге остались», записал он в путевом журнале.

Загадка мыса Челюскин

1 мая 1742 г. Челюскин достиг мыса Фаддея и двинулся севернее. Наст уже подтаял и держал плохо, собаки выбивались из сил. 8 мая, когда погода улучшилась, он достиг мыса, после которого берег, по мнению Челюскина, повернул к югу. Это случилось на 77 градусах 41 с. ш. В путевом дневнике Челюскин сделал знаменитую запись: «сей мыс каменный, приярый, высоты средней; около него льды гладкие и торосов нет. Здесь именован мною оной мыс Восточный Северной. Поставил маяк — одно бревно, которое вез с собою…».

Ныне этот мыс носит название Н. Чекина – ещё одного полярного исследователя. Сам же знаменитый мыс Челюскина (на 77 градусах 73 с. ш.) по иронии судьбы исследователь миновал незамеченным в ночь с 8 на 9 мая.

В журнале Челюскин описал это место – берег здесь низкий и песчаный, «с небольшим выгибом». Установить, что именно это место и является самой северной точкой Евразии, смогли только в 1919 году благодаря более точным измерениям экспедиции Амундсена.

Отдохнув всего несколько часов, Челюскин отправился на юго-запад. Здесь спустя неделю пути он встретил людей, посланных ему на встречу Харитоном Лаптевым. К тому времени собаки и люди были истощены, пропитание добывали охотой на белых медведей.

20 июля 1742 года Челюскин сделал последнюю запись в своём журнале: «Погода пасмурная, великий дождь. Сего числа пополудни в третьем часу прибыл я в город Мангазейск и явился в команду лейтенанта Харитона Лаптева».

К этому моменту полная съемка побережья Тамймыра, в которой приняли участие, помимо Челюскина и Лапетва, исследователи Овцын, Прончищев, Чекин и другие, была окончена. До начала XX века, в течение 170 лет, эта съёмка побережья от устья Лены до устья Енисея оставалась единственной.

Так окончился один из самых трудных этапов работы по описи побережья Сибири отрядами Второй камчатской экспедиции Беринга.

Читайте также: Арктическая эпопея России

«Венец русских моряков»

Дальнейшие сведения о судьбе Семёна Челюскина крайне скупы.

После завершения экспедиции в марте 1743 года он прибыл в Петербург. За свои многолетние и тяжкие труды штурмана всего лишь произвели в мичманы – первый офицерский чин на флоте. Правда, в 1745 – 46 гг. он командовал придворной яхтой «Елизавета», затем служил на кораблях Балтийского флота, но большой карьеры так и не сделал. Лишь в 1751 г. он произведён в лейтенанты, а в 1754-м – в капитан-лейтенанты. В отставку он вышел в 1760 году по болезни в чине капитана 3 ранга.

Последние годы жизни Челюскин провёл в одном из своих имений, которые ему достались по наследству. Умер Семён Иванович Челюскин в ноябре 1764 года.

Известный русский учёный и исследователь XIX века Александр Миддендорф так написал о Челюскине: «Челюскин, бесспорно, венец наших моряков, действовавших в том крае… вместо того, чтобы изнуриться пребыванием на глубоком Севере, как изнурялись все другие, он в 1742 году ознаменовал полноту своих деятельных сил достижением самого трудного, на что до сих пор напрасно делались все попытки… При большой настойчивости, Челюскин из участников экспедиции всех точнее и отчётливее в своих показаниях».

Также по теме

Новые публикации

Председатель президиума Международного совета российских соотечественников, потомок первой волны русской эмиграции Пётр Петрович Шереметев объявил о решении переехать в Россию. В своём интервью он рассказывает, что побудило его к переезду, и о своих дальнейших планах на родине.

Председатель президиума Международного совета российских соотечественников, потомок первой волны русской эмиграции Пётр Петрович Шереметев объявил о решении переехать в Россию. В своём интервью он рассказывает, что побудило его к переезду, и о своих дальнейших планах на родине.  Составные лексемы с дефисным написанием двух или более элементов часто вызывают затруднения при склонении и определении рода. Умение правильно их употреблять в речи – важный показатель грамотности. Предлагаем разобраться в грамматических тонкостях конструкций типа музей-усадьба, прайс-лист, счет-фактура и др.

Составные лексемы с дефисным написанием двух или более элементов часто вызывают затруднения при склонении и определении рода. Умение правильно их употреблять в речи – важный показатель грамотности. Предлагаем разобраться в грамматических тонкостях конструкций типа музей-усадьба, прайс-лист, счет-фактура и др.  Уже три месяца Полина Квитных, уроженка Красноярска, преподаёт русский язык детям и подросткам в Нигере. Её ученики уже не представляют своей жизни без знакомства с новыми русскими словами, играми с матрёшками и весёлых песенок из советских мультфильмов, которые включают в Русском доме на переменах.

Уже три месяца Полина Квитных, уроженка Красноярска, преподаёт русский язык детям и подросткам в Нигере. Её ученики уже не представляют своей жизни без знакомства с новыми русскими словами, играми с матрёшками и весёлых песенок из советских мультфильмов, которые включают в Русском доме на переменах.

3 июля в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» состоялся круглый стол «Курс на грамотность! Как сохранить русский язык в эпоху цифровизации», организованный Союзом журналистов Москвы. Участники круглого стола – представители государственных структур, отраслевых объединений, академического сообщества, преподаватели и студенты журналистских и гуманитарных факультетов – обсудили важнейшие аспекты современной языковой ситуации.

3 июля в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» состоялся круглый стол «Курс на грамотность! Как сохранить русский язык в эпоху цифровизации», организованный Союзом журналистов Москвы. Участники круглого стола – представители государственных структур, отраслевых объединений, академического сообщества, преподаватели и студенты журналистских и гуманитарных факультетов – обсудили важнейшие аспекты современной языковой ситуации.  Привычные слова часто хранят в себе удивительные истории, стоит только обратить внимание на их древние корни. Сегодня мы проследим за увлекательной эволюцией одного из таких корней и обнаружим неожиданную связь между словами «опекун», «печень», «беспечный» и др. Если открыть «Словообразовательный словарь…» А. Н. Тихонова, то можно увидеть, что слова «обеспечение», «печень», «беспечный» и «опекун» не являются однокоренными. Однако исторически в этих лексемах выделяется корень печ-/пек-, который делает данные слова родственными.

Привычные слова часто хранят в себе удивительные истории, стоит только обратить внимание на их древние корни. Сегодня мы проследим за увлекательной эволюцией одного из таких корней и обнаружим неожиданную связь между словами «опекун», «печень», «беспечный» и др. Если открыть «Словообразовательный словарь…» А. Н. Тихонова, то можно увидеть, что слова «обеспечение», «печень», «беспечный» и «опекун» не являются однокоренными. Однако исторически в этих лексемах выделяется корень печ-/пек-, который делает данные слова родственными.