Знай наших! Андрей Колмогоров – гений математики

Анна Ефремова25.04.2023

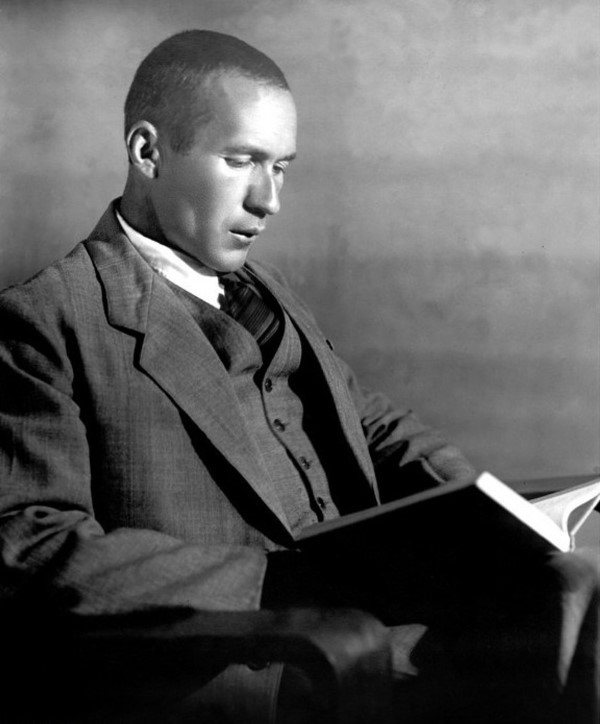

25 апреля исполняется 120 лет со дня рождения Андрея Николаевича Колмогорова – математического гения-энциклопедиста, основоположника теории вероятностей, а также автора открытий по меньшей мере в 20 других разделах математики. Кроме того, он оставил после себя работы по физике, турбулентности, философии и даже стиховедению. Недаром современники называли его «человеком Возрождения».

Учителя не успевали учить

Андрей Колмогоров родился 12 апреля (25-го по новому стилю) 1903 года в Тамбове. Его мать – Мария Яковлевна Колмогорова, дочь предводителя угличского дворянства, –остановилась там по пути из Крыма в родной Ярославль. Но вернуться домой ей было не суждено – Мария Колмогорова умерла при родах. Отца маленький Андрей также практически не знал: Николай Матвеевич Катаев не был официально женат на его матери и в воспитании сына участия не принимал, а в 1919 году погиб во время деникинского наступления. Андрея усыновила сестра матери – Вера Яковлевна Колмогорова.

Его дед был попечителем народных училищ, а тётя оказалась талантливым педагогом. В имении отца она устроила школу для детей и даже выпускала рукописный детский журнал «Весенние ласточки». Там же маленький Андрей публиковал придуманные им математические задачи. Например, такую: сколько существует способов пришить пуговицу с четырьмя отверстиями?

В семь лет мальчик поступил в частную московскую гимназию, одну из немногих, где девочки учились вместе с мальчиками. Гимназия считалась прогрессивной: учителя преподавали в университетах и сами занимались наукой, а у учеников поощряли тягу к научной деятельности – те писали научные доклады и защищали их. Но как вспоминали позднее одноклассники Колмогорова, «учителя не успевали его учить», настолько выдающиеся математические способности обнаружились у гимназиста. Более того, математике далеко за пределами школьного курса он выучился сам – по «Энциклопедическому словарю Брокгауза и Ефрона».

Помимо увлечения математикой, было ещё и увлечение историей. В 17 лет Андрей Колмогоров пишет научную работу, посвящённую исследованиям земельных отношений в Новгородской земле по материалам писцовых книг XV – XVI веков. Но всё-таки выбрал математику. Как он впоследствии говорил своим ученикам, «Я решил уйти в науку, в которой для окончательного вывода достаточно было одного доказательства, а не нескольких, как в исторической науке».

Читайте также: Лев Ландау – гений теоретической физики

Профессор – в 28, академик – в 35

В 1920-м Колмогоров поступает на математическое отделение Московского университета и одновременно – на математическое отделение Химико-технологического института им. Д. И. Менделеева. Но очень скоро определился в пользу МГУ и уже после первого месяца обучения сдал все экзамены за первый курс и был переведён на второй. А также – что было гораздо важнее – получил право на 16 килограмм хлеба и килограмм масла в месяц, что по тем временам означало полное материальное благополучие.

Уже во время учёбы в университете к Колмогорову приходит мировая слава – в 19 лет. Вот как о его открытии рассказывает математик и писатель Владимир Губайловский: «В математике есть нормальные случаи, а есть — пограничные. Эти пограничные случаи очень важны, так как именно они помогают очертить границы понятий и область их применения. Пример суммируемой функции, ряд Фурье которой расходится почти всюду, и есть такой случай. Именно дав этот пример, Колмогоров заслужил свою первую славу. Сам Фурье был уверен, что такой функции существовать не может, а Колмогоров доказал обратное. Тем самым он ограничил множество функций, которые раскладываются точно в ряды Фурье».

Окончив университет, Андрей Колмогоров начинает заниматься теорией вероятностей. Систему аксиоматического обоснования этой теории Колмогоров создал в 30-е годы. А доказательство усиленного закона больших чисел (теорема Колмогорова) станет одним из самых известных достижений учёного, но далеко не единственным. В период Великой Отечественной войны математик Колмогоров, используя своё исследование по теории вероятностей, даёт определение наивыгоднейшего рассеивания снарядов при стрельбе – степени отклонения от места вероятного попадания для максимально точного попадания в цель. Так советские математики по заданию Главного артиллерийского управления Красной армии вели сложные работы по баллистике и механике.

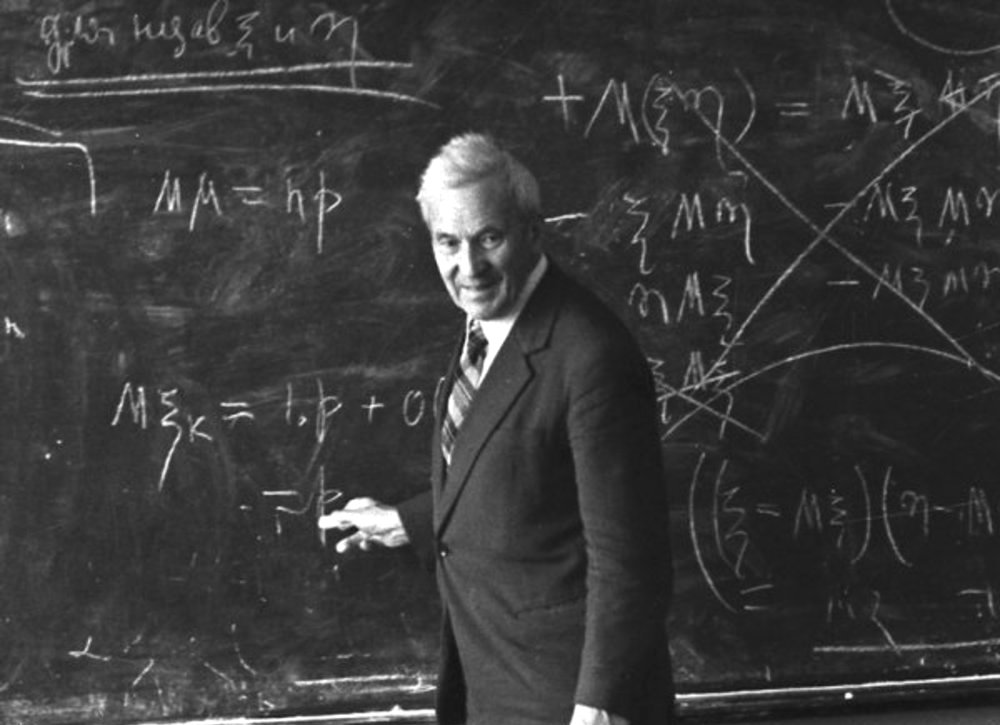

Помимо этого, Андрей Колмогоров проводит исследования по меньшей мере в 20-ти различных областях математики и даже физики и в каждой получает феноменальные результаты. Он занимается математической логикой, топологией, теорией информации, теорией автоматов, теорией аппроксимации, динамическими системами, классической механикой, теорией турбулентности. «Многих поражало, с какой лёгкостью Колмогоров ориентировался в самых разных областях математики и как моментально умел переключаться с одного предмета на другой. Колмогоров видел математику как некоторое целое и был одним из последних учёных, которым такое видение было доступно», – так писал о нём Владимир Губайловский. Поэтому ничего удивительного в том, что профессором Андрей Колмогоров стал в 28 лет, а академиком – уже в 35. Но, пожалуй, ещё важнее его научных достижений наследие Колмогорова – он создал одну из крупнейших математических школ мира.

Читайте также: Мстислав Келдыш – «генерал науки»

Автор школьных учебников и создатель математической школы

Уже в 1935 году Андрей Колмогоров со своими коллегами проводит в Москве первую математическую олимпиаду для детей. А после войны в СССР начали устраивать, помимо математических, и олимпиады по физике для школьников – возрождающейся стране необходимы были тысячи научных кадров.

Всем известна знаменитая фраза американского президента Джона Кеннеди, сказанная им после полёта Юрия Гагарина в космос: «Мы проиграли Советскому Союзу за школьной партой». Но в середине 60-х руководство Министерства просвещения СССР пришло к выводу, что школьная программа по математике устарела и нуждается в реформе. Руководящую роль в этих реформах играл академик Колмогоров. Под его руководством были написаны новые учебники по алгебре и геометрии для средней школы. Правда, результаты реформы оказались неоднозначными: учебники были написаны учёными, которые не учитывали уровень знаний не то что школьников, но и самих педагогов. Многим новые учебники показались чрезмерно сложными, резко выросло число учеников, не справлявшихся с задачами из школьной программы.

Но вот другой эксперимент Колмогорова – создание специализированных математических школ – можно признать целиком и полностью удавшимся. В 1963 году в СССР по постановлению Совета министров были основаны четыре специализированные школы-интерната физико-математического профиля: в Москве, Киеве, Новосибирске и Ленинграде. Одним из инициаторов создания московского математического интерната для одарённых детей выступал академик Колмогоров. В августе 1963 году он вместе со своими студентами и аспирантами провёл в посёлке Красновидово летнюю математическую школу для победителей и призёров Всероссийской математической олимпиады. Вместе с аспирантами Колмогоров читал лекции, вёл занятия, а в свободное время они вместе с ребятами отправлялись в походы по окрестным лесам. Академик сам установил необходимую пропорцию занятий: поэзия, математика, физкультура и прогулки. Именно так, по его мнению, можно было создать необходимую среду для развития талантов.

Читайте также: Антон Макаренко – воспитатель беспризорников

В интернате Колмогорова, программу для которого разрабатывал сам Андрей Николаевич, преподавали историю Древнего мира, читали лекции по изобразительному искусству и музыке, древнерусской архитектуре. Ну а главная наука – математика – преподавалась там по вузовской программе. Неудивительно, что выпускники школы-интерната вспоминают об учёбе там как о самом удивительном и даже волшебном времени в своей жизни. Туда на конкурсной основе отбирались школьники со всего Советского Союза. А сам академик Колмогоров настаивал, что самое важное в учёбе, - чтобы у детей развивалась творческая мысль, желание искать истину в науке.

Сегодня эта школа-интернат известна как Специализированный научно-учебный центр имени А. Н. Колмогорова (СУНЦ МГУ). За время своего существования СУНЦ выпустил 310 будущих докторов и 1717 будущих кандидатов наук. Среди его выпускников – академики, члены-корреспонденты и профессора РАН. Впоследствии все специализированные математические школы в СССР брали за основу систему элитарного образования в школе-интернате Колмогорова.

В 40-е – 60-е годы академик Колмогоров – один из величайших математиков современности. А Москва становится математической столицей мира, поскольку именно здесь создана крупнейшая математическая школа. Только из аспирантов Колмогорова вышли более 20 академиков и крупных учёных. Но не только математика входила в сферу интересов Андрея Колмогорова. Его ученики запомнили его как человека эпохи Ренессанса – настолько гармонично развитым он был в самых разных областях. Он ходил в походы по Карпатам, Крыму и Кавказу, сплавлялся по речкам на байдарках, проходил на лыжах по 40 – 50 километров, устраивал заплывы в ледяной воде.

Поразительно, но вклад Андрея Колмогорова есть и в науку стиховедения. Он написал более десяти работ по этой теме, в том числе и по ритмике стихов Маяковского. Как рассказывал Владимир Губайловский, Колмогорова с детства привлекала поэзия: «Он понял, что информация в стихах передаётся не только словами, но и самой конструкцией, строением текста». Он отмечает, что из интереса Колмогорова к стихам выросла его теория сложности – одна из самых перспективных областей современной математики. И задача, которая стоит перед учёными в этой области, – научиться отделять хаос от знания путём определённых последовательностей. Именно этот путь ведёт к созданию искусственного интеллекта.

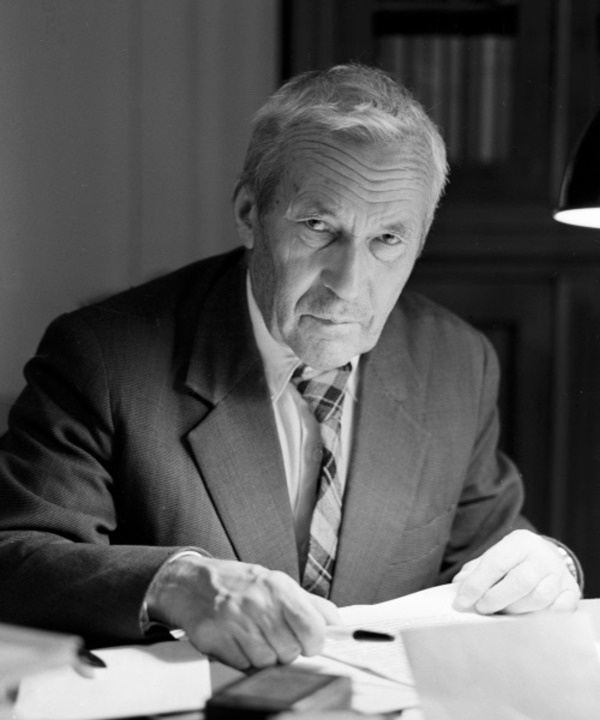

В 1943 году – в разгар Великой Отечественной войны – 40-летний Андрей Колмогоров написал в своём дневнике план «как стать великим человеком через 40 лет». План предусматривал научную работу, открытия, создание научной школы и реформу массового образования. И всё сбылось! Единственное, чего не успел великий математик, – написать историю форм человеческой мысли, как планировал в 1943-м. Видимо, просто не хватило времени – А. Н. Колмогоров ушёл из жизни в 1987 году в возрасте 84 лет.

Также по теме

Новые публикации

Председатель президиума Международного совета российских соотечественников, потомок первой волны русской эмиграции Пётр Петрович Шереметев объявил о решении переехать в Россию. В своём интервью он рассказывает, что побудило его к переезду, и о своих дальнейших планах на родине.

Председатель президиума Международного совета российских соотечественников, потомок первой волны русской эмиграции Пётр Петрович Шереметев объявил о решении переехать в Россию. В своём интервью он рассказывает, что побудило его к переезду, и о своих дальнейших планах на родине.  Составные лексемы с дефисным написанием двух или более элементов часто вызывают затруднения при склонении и определении рода. Умение правильно их употреблять в речи – важный показатель грамотности. Предлагаем разобраться в грамматических тонкостях конструкций типа музей-усадьба, прайс-лист, счет-фактура и др.

Составные лексемы с дефисным написанием двух или более элементов часто вызывают затруднения при склонении и определении рода. Умение правильно их употреблять в речи – важный показатель грамотности. Предлагаем разобраться в грамматических тонкостях конструкций типа музей-усадьба, прайс-лист, счет-фактура и др.  Уже три месяца Полина Квитных, уроженка Красноярска, преподаёт русский язык детям и подросткам в Нигере. Её ученики уже не представляют своей жизни без знакомства с новыми русскими словами, играми с матрёшками и весёлых песенок из советских мультфильмов, которые включают в Русском доме на переменах.

Уже три месяца Полина Квитных, уроженка Красноярска, преподаёт русский язык детям и подросткам в Нигере. Её ученики уже не представляют своей жизни без знакомства с новыми русскими словами, играми с матрёшками и весёлых песенок из советских мультфильмов, которые включают в Русском доме на переменах.

3 июля в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» состоялся круглый стол «Курс на грамотность! Как сохранить русский язык в эпоху цифровизации», организованный Союзом журналистов Москвы. Участники круглого стола – представители государственных структур, отраслевых объединений, академического сообщества, преподаватели и студенты журналистских и гуманитарных факультетов – обсудили важнейшие аспекты современной языковой ситуации.

3 июля в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» состоялся круглый стол «Курс на грамотность! Как сохранить русский язык в эпоху цифровизации», организованный Союзом журналистов Москвы. Участники круглого стола – представители государственных структур, отраслевых объединений, академического сообщества, преподаватели и студенты журналистских и гуманитарных факультетов – обсудили важнейшие аспекты современной языковой ситуации.  Привычные слова часто хранят в себе удивительные истории, стоит только обратить внимание на их древние корни. Сегодня мы проследим за увлекательной эволюцией одного из таких корней и обнаружим неожиданную связь между словами «опекун», «печень», «беспечный» и др. Если открыть «Словообразовательный словарь…» А. Н. Тихонова, то можно увидеть, что слова «обеспечение», «печень», «беспечный» и «опекун» не являются однокоренными. Однако исторически в этих лексемах выделяется корень печ-/пек-, который делает данные слова родственными.

Привычные слова часто хранят в себе удивительные истории, стоит только обратить внимание на их древние корни. Сегодня мы проследим за увлекательной эволюцией одного из таких корней и обнаружим неожиданную связь между словами «опекун», «печень», «беспечный» и др. Если открыть «Словообразовательный словарь…» А. Н. Тихонова, то можно увидеть, что слова «обеспечение», «печень», «беспечный» и «опекун» не являются однокоренными. Однако исторически в этих лексемах выделяется корень печ-/пек-, который делает данные слова родственными.