Слово «апокалипсис» будоражит воображение, рисуя картины глобальных трагедий, разрушения и конца света. Однако его значение гораздо глубже и многограннее, чем просто синонимичное обозначение какой-либо катастрофы. Выясним, какие смыслы транслирует данное существительное.

Слово «апокалипсис» будоражит воображение, рисуя картины глобальных трагедий, разрушения и конца света. Однако его значение гораздо глубже и многограннее, чем просто синонимичное обозначение какой-либо катастрофы. Выясним, какие смыслы транслирует данное существительное. «Мы сами»: как развивать речь с помощью авторепетитора

Редакция портала «Русский мир»21.09.2021

Многие дети соотечественников, проживающих за рубежом, получают образование в местных учебных заведениях, а параллельно ходят на занятия в русские школы. Все они нуждаются в методической поддержке. Специально для таких школьников при поддержке фонда «Русский мир» был создан авторепетитор «Мы сами». О том, что собой представляет новое учебное пособие, мы поговорили с его автором доктором филологических наук Натальей Сафоновой.

Учебно-методический комплекс «Мы сами: авторепетитор по русскому языку и литературе в условиях семейного образования и/или вынужденной самоизоляции» разработан Ассоциацией «Образование» (Тамбов). Эта НКО занимается мультимедийными проектами для иностранцев, изучающих русский язык.

Читайте также: Учебники для детей-билингвов, а также их родителей

– Вы являетесь одним из авторов нового учебного комплекса для детей-билингвов, созданного Ассоциацией «Образование». Как он устроен?

– Это электронный учебно-методический ресурс, который рассчитан на освоение методики самостоятельного получения школьниками знаний в непростых условиях дистанционного обучения. Он создан согласно российским образовательным стандартам по авторской методике, апробированной в течение многих лет и показавшей свою эффективность.

Ресурс состоит из двух блоков. Первый посвящён русскому языку, в нём четыре темы:

- Правописание гласных, проверяемых ударением;

- Правописание гласных, чередующихся в корнях;

- Непроизносимые согласные;

- Работа по развитию речи и лингвокультурной компетенции: фразеологизмы.

Каждая из тем имеет теоретическую часть, методические рекомендации, иллюстрации и комментарии, задания.

Второй блок – по литературе – посвящён методике самостоятельного лингвокультурного изучения художественного текста. В него вошли произведения, изучаемые в пятом – седьмом классах. Разные жанры (рассказ, сказ, сказка, басня, стихотворение, миф) позволяют шире показать методические ресурсы изучения текста в формате авторепетитор, хотя базовый подход одинаков.

Литературный блок представлен произведениями:

А. П. Платонов. Никита;

П. П. Бажов. Медной горы хозяйка;

В. М. Васнецов. Царевна-лягушка;

К. Г. Паустовский. Заячьи лапы;

И. А. Крылов. Ворона и Лисица;

А. И. Куприн. Чудесный доктор;

И. С. Тургенев. Бежин луг;

Н. С. Лесков. Левша;

Н. А. Некрасов. Железная дорога;

Миф «Яблоки Гесперид».

Каждая из тем по литературе представлена литературным текстом с гиперссылками (комментарии и иллюстрации), иллюстрированной статьёй об авторе, методическими рекомендациями, заданиями по развитию речи, формированию литературоведческой компетенции и языковой картины мира.

– В чём суть предлагаемой методики, которую вы называете «авторепетитор»?

– Методика известна ещё с советских времен, когда издавались пособия типа «Проверяй себя сам», однако их механизм навсегда устарел, и на долгие годы методика была забыта. Современные информационные технологии, включая огромные возможности интернета, а также потребность в самообразовании создали условия для нового подхода к методике, её оптимизации.

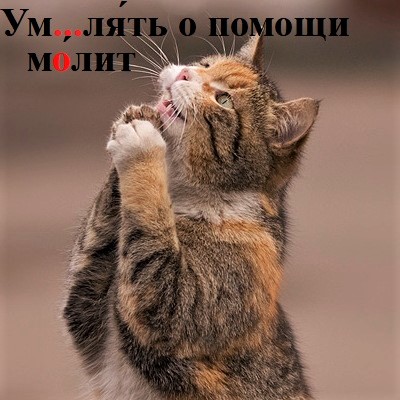

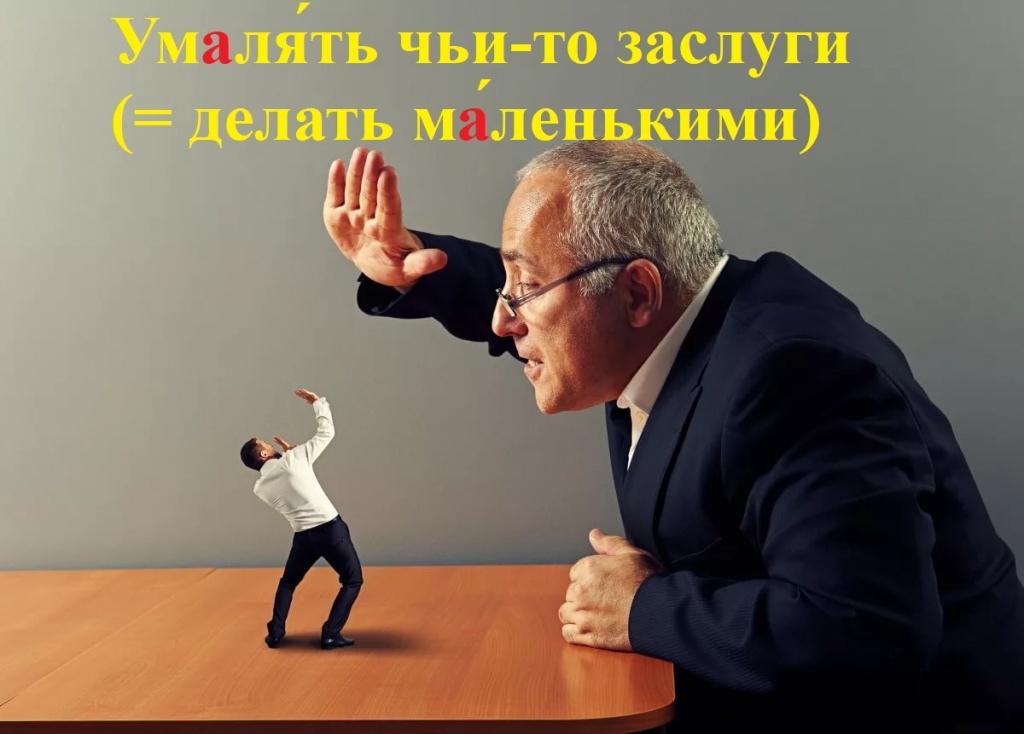

Для нас важна визуализация всего предлагаемого материала. Почему школьники не могут, например, правильно писать слова с гласными, проверяемыми ударением, – умалять (достоинства), бечевать (баржу), бичевать (пороки), посвятить (стихотворение) и многие другие? Проблема в небольшом словарном запасе, из-за чего школьники затрудняются в подборе однокоренных слов. Около 1500 иллюстраций и комментариев решают эту проблему.

Беда (именно беда!) в том, что современные школьники мало читают художественную литературу. Это тоже обедняет словарный запас и неизбежно сказывается на грамотности.

– А как помогает аудиовизуализация в изучении литературного произведения?

Многие литературные произведения, изучаемые в школе, созданы 150 – 250 лет назад. За это время значительно изменился язык, в первую очередь лексика, слова перешли в разряд историзмов, то есть обозначают понятия, ушедшие из жизни. Современные школьники не знают, что такое крепостной, городничий, швейцар, полозья, чугунок, чепец и др. Из-за этого восприятие текста искажается, например, при изучении поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души» ученик так рассуждал про Коробочку, которая была коллежской секретаршей: «Колле́ж – учебное заведение. Значит, она была секретаршей в школе или колледже». На вопрос, кто такие крепостные, школьники часто отвечают: «Это те, кто живёт в крепости».

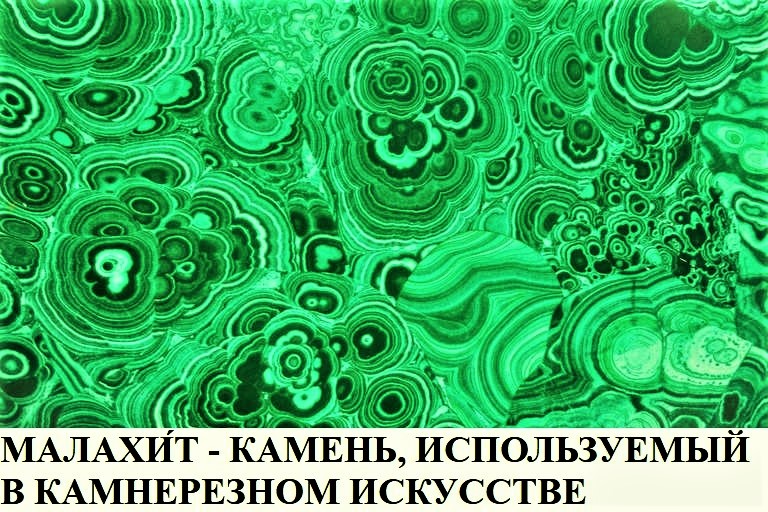

В художественных текстах много профессионализмов, например, сказ П. П. Бажова «Хозяйка медной горы». Это тоже осложняет восприятие текста, а часто мешает эстетическому его восприятию, например, за названиями минералов (малахит, лазурит, кварц и др.) для современного школьника ничего не стоит. А визуализация помогает войти в сказочный мир Хозяйки Медной горы, понять суть повествования и увидеть красоту уральской природы. Всё это не только формирует лингвокультурную компетенцию школьников, но и воспитывает в них чувство прекрасного и любовь к родине.

Изучение зарубежной литературы в рамках школьной программы невозможно без метода визуализации. Например, школьника сложно погрузить в мир античной литературы, не используя иллюстрации европейской живописи и скульптуры; сложно объяснить, кто такой Геракл и почему всем знакомая с детства каша называется «Геркулес». Метод ассоциации в изучении литературного текста мы считаем одним из важных и активно используем в нашей методике.

Объяснить школьнику незнакомые понятия проще и эффективнее через окружающие его предметы. Например, почему карты мира называются атласом, а стоящий во многих домах холодильник называется «Атлант»? Оказывается, что это два имени одного античного персонажа-великана – Атласа (Атланта), который держит на своих плечах небесный свод.

Новаторство нашей методики заключается и в том, что иллюстрируют языковой арсенал грамматики и литературных текстов лучшие произведения русской и европейской живописи. Это даёт возможность приобщить школьников к высокому миру искусства и, кроме основной задачи (дидактической), развивать его эстетический мир, формируя языковую картину мира современного человека.

В рамках проекта создан аудиовизуальный словарь трудных слов. Это позволяет активировать когнитивные ресурсы школьников при изучении русского языка и литературы.

– Где можно познакомиться с проектом и его методико-дидактической базой?

– Все материалы можно увидеть на сайте Ассоциации «Образование».

Хочется добавить: мы сейчас находимся в начале большого пути по созданию методико-дидактической базы, в первую очередь для детей соотечественников, проживающих за рубежом. Универсальность методики позволяет проекту стать помощником и российским школьникам, родителям, которые помогают детям в обучении, а также учителям русского языка и литературы.

Также по теме

Новые публикации

Слово «апокалипсис» будоражит воображение, рисуя картины глобальных трагедий, разрушения и конца света. Однако его значение гораздо глубже и многограннее, чем просто синонимичное обозначение какой-либо катастрофы. Выясним, какие смыслы транслирует данное существительное.

Слово «апокалипсис» будоражит воображение, рисуя картины глобальных трагедий, разрушения и конца света. Однако его значение гораздо глубже и многограннее, чем просто синонимичное обозначение какой-либо катастрофы. Выясним, какие смыслы транслирует данное существительное.  11 июля 1810 года в Москве торжественно открыли Странноприимный дом – одну из первых больниц для бедных, построенную на частные пожертвования. Сегодня это один из крупнейших в России многопрофильных центров экстренной медицинской помощи. В его истории соединились имена выдающихся людей своего времени.

11 июля 1810 года в Москве торжественно открыли Странноприимный дом – одну из первых больниц для бедных, построенную на частные пожертвования. Сегодня это один из крупнейших в России многопрофильных центров экстренной медицинской помощи. В его истории соединились имена выдающихся людей своего времени.

Председатель президиума Международного совета российских соотечественников, потомок первой волны русской эмиграции Пётр Петрович Шереметев объявил о решении переехать в Россию. В своём интервью он рассказывает, что побудило его к переезду, и о своих дальнейших планах на родине.

Председатель президиума Международного совета российских соотечественников, потомок первой волны русской эмиграции Пётр Петрович Шереметев объявил о решении переехать в Россию. В своём интервью он рассказывает, что побудило его к переезду, и о своих дальнейших планах на родине.  Составные лексемы с дефисным написанием двух или более элементов часто вызывают затруднения при склонении и определении рода. Умение правильно их употреблять в речи – важный показатель грамотности. Предлагаем разобраться в грамматических тонкостях конструкций типа музей-усадьба, прайс-лист, счет-фактура и др.

Составные лексемы с дефисным написанием двух или более элементов часто вызывают затруднения при склонении и определении рода. Умение правильно их употреблять в речи – важный показатель грамотности. Предлагаем разобраться в грамматических тонкостях конструкций типа музей-усадьба, прайс-лист, счет-фактура и др.  Уже три месяца Полина Квитных, уроженка Красноярска, преподаёт русский язык детям и подросткам в Нигере. Её ученики уже не представляют своей жизни без знакомства с новыми русскими словами, играми с матрёшками и весёлых песенок из советских мультфильмов, которые включают в Русском доме на переменах.

Уже три месяца Полина Квитных, уроженка Красноярска, преподаёт русский язык детям и подросткам в Нигере. Её ученики уже не представляют своей жизни без знакомства с новыми русскими словами, играми с матрёшками и весёлых песенок из советских мультфильмов, которые включают в Русском доме на переменах.

3 июля в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» состоялся круглый стол «Курс на грамотность! Как сохранить русский язык в эпоху цифровизации», организованный Союзом журналистов Москвы. Участники круглого стола – представители государственных структур, отраслевых объединений, академического сообщества, преподаватели и студенты журналистских и гуманитарных факультетов – обсудили важнейшие аспекты современной языковой ситуации.

3 июля в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» состоялся круглый стол «Курс на грамотность! Как сохранить русский язык в эпоху цифровизации», организованный Союзом журналистов Москвы. Участники круглого стола – представители государственных структур, отраслевых объединений, академического сообщества, преподаватели и студенты журналистских и гуманитарных факультетов – обсудили важнейшие аспекты современной языковой ситуации.