C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир».

C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир». Масленица – скоморошья радетельница

Тамара Скок07.03.2021

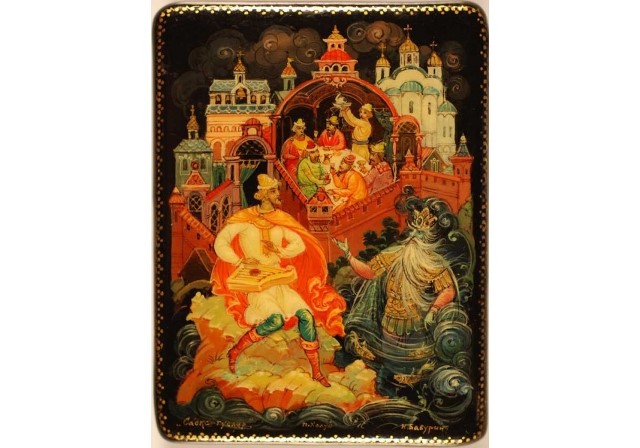

Масленица – большой праздник, народное гулянье, лицедейство и скоморошество. Поговорим о том, кто и как обеспечивал публике хорошее настроение.

Если во время масленичных гуляний появлялись «весёлые люди», они затмевали собой все происходящее, и не удивительно: уникальность скоморохов определялась их смелостью и разнообразными умениями, а ещё особым типом поведения и даже некоторой таинственностью.

Начнём с того, что о происхождении этого трудного слова лингвисты спорят. В этимологических словарях можно встретить разные версии. Одни соотносят его с итальянским sсаrаmuссiа – «шут», превратившемся во французском языке в sсаrаmоuсhе, а в английском в sсаrаmоuсh – «хвастун, негодяй». Другие считают, что скоморохи – это потомки племени скамаров, живших некогда на Дунае и промышлявших разбоем и грабежами. Третьи выдвигают предположение о восточном происхождении слова от арабского масхара – «шут, смешной человек». Северная версия связана с готским скамари и скандинавским скемта со значением «шутить». Есть и греческий вариант: существительное скоммаpхос имеет в своем составе корни скома – «шутка» и архо – «начальствую», сочетание которых дает нечто вроде «мастер шутки». Кроме того, существует «агентурная» версия, согласно которой вездесущие пролазы скоморохи получили свое наименование от древненемецкого scamar – «шпион», ибо они беспрепятственно перемещались из города в город, были вхожи в дома богатеев, вельмож и властителей и могли передавать сведения, услышанные в застольных беседах.

Слово встречается в разных славянских языках: скомрахъ – в сербск.-цслав. и русск.-цслав., в болгарском – скоморо́ха (бродячий музыкант), др.-польск. skomrośny, skomroszny (бесстыдный, нескромный). Есть мнение, что с точки зрения исторической грамматики форма множественного числа слова «скомороси» (скомраси) восходит к индоевропейскому корню scomors, имеющему в нескольких языках значение «бродячий музыкант, плясун».

Во время масленичных гуляний скоморохи демонстрировали свои разнообразные умения, приводящие публику в восторг. Плясцы (от ст.-слав. плѩсати – «плясать, веселиться, ликовать») обладали особой пластикой, умели хорошо двигаться, выделывая замысловатые коленца, выполняли разные акробатические трюки, танцевали на канате, и эти умения даже нашли отражение в поговорке «Всяк спляшет, да не так, как скоморох».

Музыкальное сопровождение масленичных гуляний обеспечивали гусельники (гусляры), получившие своё наименование от названия музыкального инструмента, на котором они играли. Гусли (из праслав. gǫdsli) – общеславянское слово, восходящее к той же звукоподражательной основе, что и глагол гудеть. Исходя из этого толкования, можно сделать вывод, что гудцы не только в дудки и волынки гудели, а и на гуслях играли. Однако участь хоть и творческих, но небогатых музыкантов довольно незавидная, недаром народ сочинил сочувственную пословицу «Скоморох голос на гудке настроит, а житья своего не устроит».

В русском фольклоре часто встречаются гусли-самогуды, производившие на слушателей впечатление не просто музыкального инструмента, а полноценного соисполнителя, гусли звончатые, гусли яровчатые (яворчатые, сделанные из разновидности клёна – явора). Интересный факт: в тексте Остромирова Евангелия (1056 – 1058 гг.) и в созданном на его основе в конце XIX века словаре древнего славянского языка встречаются слова гжели со значением «гусли», гжельник (гусельник, изготовителя гуслей), гжлец (гусляр, гуслист), что приоткрывает тайну происхождения топонима Гжель. Существует предание, что неподалеку от Гжельской волости в реке Гуслице мастера-гусельники вымачивали специально подготовленные липовые дощечки, из которых после такой обработки получались особенно звонкие гусли.

Сочинять и исполнять забавные и сатирические песенки на потеху публике – задача скоморохов-певунов. Высмеивались вечные пороки: пьянство, обжорство, жадность, бытовые дрязги. Вот отрывок из незамысловатой, но ритмичной скоморошьей песенки:

Заиграй, моя волынка,

Заваляй, моя дубинка!

Любо, любо моей дочке,

Заиграй, моя волынка.

Свёкор с печи совалился,

За колоду завалился.

За колоду завалился,

Ветчиною подавился.

Кабы знала, возвестила,

Я повыше б подмостила.

Я повыше б подмостила,

Свёкру голову сломила.

Любо, любо моей дочке,

Свёкру голову сломила.

Не обходилась Масленица и без театральных представлений с участием «кукол глаголемых». Тут на первый план выходили те скоморохи, что ловко управлялись с куклами, могли бойко общаться с публикой, не боялись острого словца, нередко сквернословили и глумились над общественными и церковными укладами. Последнее и послужило основанием для гонений: бродячих артистов по требованию церкви стали преследовать и, несмотря на народную любовь, скоморошья оппозиция вынуждена была сдаться, ибо, как в народе говорят, «Скоморох попу не товарищ».

Некоторые игрецы-плясцы, скомрахи-гудцы переквалифицировались и нашли себе на Масленицу другое применение: выводили на потеху дрессированного медведя или выступали в роли организаторов кулачных боёв. Без хитрости не обходилось: экс-скоморохи призывали делать ставки на разрекламированных ими бойцов, а те, как нетрудно догадаться, тоже из числа бывших скоморохов, людей ловких и выносливых, могли одолеть любого противника.

Народ жалел «весёлых людей» и на Масленицу щедро потчевал бродячих скоморохов, «людей вежливых и очестливых», «весёлых молодцов», «певунов умильных» блинами со всякими начинками, пивом да брагой. Пусть хоть во время праздника вдоволь наедятся, ведь недаром говорят: «Масленица-блинница – скоморошья радетельница!»

Также по теме

Новые публикации

C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир».

C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир».  Выбор правильного прилагательного для описания чего-то, что относится к мальчикам, может вызвать затруднения. В русской речи существует несколько вариантов: мальчиковый, мальчуковый, мальчишечий, мальчиший и мальчишеский. Каждый из них имеет свой стилистический оттенок, который важно учитывать.

Выбор правильного прилагательного для описания чего-то, что относится к мальчикам, может вызвать затруднения. В русской речи существует несколько вариантов: мальчиковый, мальчуковый, мальчишечий, мальчиший и мальчишеский. Каждый из них имеет свой стилистический оттенок, который важно учитывать.  30 июня 1914 года родился выдающийся русский учёный и авиаконструктор, один из главных создателей советского «ядерного щита», разработчик орбитальных станций и самой мощной советской ракеты-носителя «Протон» Владимир Николаевич Челомей.

30 июня 1914 года родился выдающийся русский учёный и авиаконструктор, один из главных создателей советского «ядерного щита», разработчик орбитальных станций и самой мощной советской ракеты-носителя «Протон» Владимир Николаевич Челомей.  Россия и Африка стремительно развивают сотрудничество на многих площадках, включая спортивные. В боксе и других единоборствах крепкие взаимоотношения тянутся ещё с советских времён. Россияне готовы придти африканцам на помощь в развитии спорта, а те отвечают искренним интересом, энтузиазмом и готовностью к совместной работе. В ринге и вокруг него.

Россия и Африка стремительно развивают сотрудничество на многих площадках, включая спортивные. В боксе и других единоборствах крепкие взаимоотношения тянутся ещё с советских времён. Россияне готовы придти африканцам на помощь в развитии спорта, а те отвечают искренним интересом, энтузиазмом и готовностью к совместной работе. В ринге и вокруг него.  Прилагательное «коварный» определяет одно из самых негативных человеческих качеств, проявляющееся в скрытной злонамеренности. Слово давно прижилось в речи, однако его этимология не является очевидной. Выясним, кого раньше называли коварным и как трансформировалось со временем значение этой лексемы.

Прилагательное «коварный» определяет одно из самых негативных человеческих качеств, проявляющееся в скрытной злонамеренности. Слово давно прижилось в речи, однако его этимология не является очевидной. Выясним, кого раньше называли коварным и как трансформировалось со временем значение этой лексемы.  Учащиеся русской школы в Оффенбурге берутся за ложки не только в обед и ужин. Вот уже 10 лет в городе существует ансамбль юных ложкарей, который выступает на городских мероприятиях, больших фестивалях в Германии и за рубежом. Игра на ложках погружает в мир русской культуры не только школьников, но и зрителей.

Учащиеся русской школы в Оффенбурге берутся за ложки не только в обед и ужин. Вот уже 10 лет в городе существует ансамбль юных ложкарей, который выступает на городских мероприятиях, больших фестивалях в Германии и за рубежом. Игра на ложках погружает в мир русской культуры не только школьников, но и зрителей.  Главное открытие выдающегося русского и советского физиолога Алексея Алексеевича Ухтомского – теория доминанты, которая и сегодня используется как одна из ключевых концепция в нейрофизиологии и психологии. В жизни самого Ухтомского тоже были две доминанты: страсть к науке и глубокое желание духовного служения.

Главное открытие выдающегося русского и советского физиолога Алексея Алексеевича Ухтомского – теория доминанты, которая и сегодня используется как одна из ключевых концепция в нейрофизиологии и психологии. В жизни самого Ухтомского тоже были две доминанты: страсть к науке и глубокое желание духовного служения.