Текст - это же не только определенное количество страниц, но и определенный эффект в обществе. Особенно если это текст Достоевского. Алехандро Ариэль Гонсалес, президент общества Достоевского в Буэнос-Айресе, напомнил об этом на Оптинском собрании, где встретились знатоки творчества писателя из России, Белоруссии и стран БРИКС.

Текст - это же не только определенное количество страниц, но и определенный эффект в обществе. Особенно если это текст Достоевского. Алехандро Ариэль Гонсалес, президент общества Достоевского в Буэнос-Айресе, напомнил об этом на Оптинском собрании, где встретились знатоки творчества писателя из России, Белоруссии и стран БРИКС. Тактика педагога

Тамара Скок05.10.2020

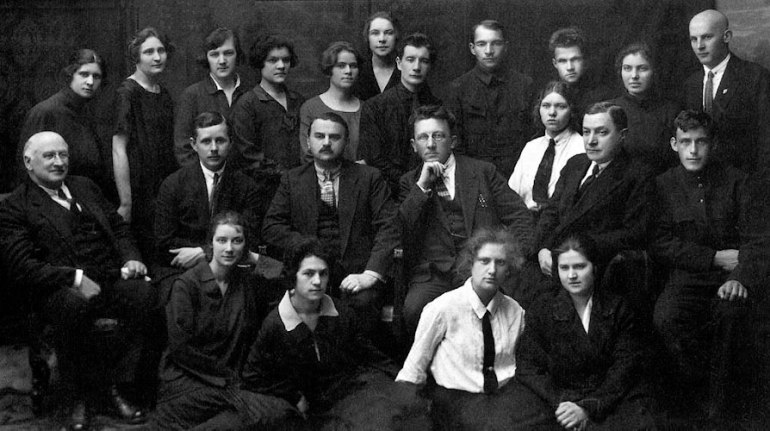

Каждый ученик – личность, но и каждый учитель – индивидуальность. Знаменитый педагог В. Н. Сорока-Росинский, ставший прообразом всеми любимого Викниксора из «Республики Шкид», в своё время вывел собственную типизацию учителей.

По его мнению, педагоги делятся на два типа: личности, обладающие индивидуальностью, «породой», и безличные, «беспородные». К «породистым» учителям он относил таких представителей: учителя-теоретисты (теоретический подход у них преобладает над практикой); педагоги-реалисты (разбираются в мире и в людях, тонко чувствуют детей); педагоги-утилитаристы (мир для них лишь материал, а дети – объект обучения, воспитания, высоких показателей успеваемости и дисциплины); педагоги-артисты, интуитивисты (таких, как говорил В. Н. Сорока-Росинский, эллины называли «вдохновителями». Их сила и слабость в том, что они действуют по вдохновению, наитию, интуиции).

В русской литературе немало учительских образов, встречаются среди них, конечно, и «беспородные», бесталанные, работающие не по призванию. Но сегодня мы остановимся на тех, кого можно по праву считать настоящей Личностью, а уж какого типа – дело десятое. Один из них руководил школой имени Достоевского, другой – колонией имени Горького.

Начнём, что логично, с Викниксора. «Республика Шкид» была написана в 1926 году двумя очень молодыми авторами: Г. Белых шёл двадцатый год, а Л. Пантелееву не было ещё и восемнадцати. В этом возрасте взгляд свеж, суждения прямолинейны, а потому оценка всегда несколько резковата, но зато честна. После выхода повести восхищённый Горький писал С. Н. Сергееву-Ценскому об авторах: «Это – не вундеркинды, а удивительные ребята, сумевшие написать преоригинальную книгу, живую, весёлую, жуткую. Фигуру заведующего школой они изобразили монументально. Не преувеличиваю».

Монументальный Викниксор, «любитель всего нового и оригинального», был главой халдеев (так шкидовцы называли педагогов) и пользовался заслуженным авторитетом, ибо по-настоящему любил своё дело и понимал детей, которым в жизни выпала нелёгкая доля. Он был изобретателен и наблюдателен, умел держать в руках бразды правления как непростым детским, так и весьма разномастным взрослым коллективом.

Как пишут авторы, педагоги в Шкиде менялись очень часто, «около шестидесяти халдеев переменила школа только за два года». Кто-то не справлялся с бузотёрами, кто-то приходил только за пайком, кого-то за профнепригодность отсеивал сам педколлектив. «Медленно, как золото в песке, отсеивались и оставались настоящие, талантливые, преданные делу работники. Из шестидесяти человек лишь десяток сумел, не приспосабливаясь, не подделываясь под «своего парня», найти путь к сердцам испорченных шкетов. И этот десяток на своих плечах вынес на берег тяжёлую шкидскую ладью, оснастил её и отправил в далёкое плавание – в широкое житейское море».

Однако признанный педагог Антон Семёнович Макаренко о событиях, описанных в повести Белых и Пантелеева, отозвался довольно категорично. В статье «Детство и литература» он безапелляционно заявил: «Эта книга есть добросовестно нарисованная картина педагогической неудачи». Как на педсовете разнёс он коллектив Шкиды, бросив им обидные обвинения: «воспитательная работа представлена в жалком состоянии», «полное бессилие педагогического "мастерства"», «воспитательный метод руководителя "Шкиды" Викниксора и его помощников совершенно ясен. Это карцер…».

А. С. Макаренко, действовавший практически в одно время с В. Н. Сорокой-Росинским, создал свою воспитательную систему, и его «Педагогическая поэма» даёт о ней ясное представление. В колонии тоже были и кражи, и беспорядки, и рукоприкладство, но постепенно ситуацию удалось изменить. Свой основной педагогический метод педагог характеризовал таким образом: «Как можно больше требования к человеку и как можно больше уважения к нему». Это, по мнению Макаренко, приведёт к тому, что каждый воспитанник поверит в свою человеческую ценность.

Интересны и его замечания по поводу развития таких почти актёрских навыков, как умение интонировать и использовать язык тела в воспитательных целях: «Я сделался настоящим мастером, когда научился говорить „иди сюда“ с 15–20 оттенками, когда научился давать 20 нюансов в постановке лица, фигуры, голоса…»; «Я убеждён, что в будущем в педагогических вузах обязательно будет преподаваться и постановка голоса, и поза, и владение своим организмом, и владение своим лицом, и без такой работы я не представляю себе работы воспитателя. Конечно, постановка голоса имеет значение, чтобы уметь наиболее точно, внушительно, повелительно выражать свои мысли и чувства. Всё это вопросы воспитательной техники».

A. M. Горький с большой симпатией относился к А. С. Макаренко, считал его «бесспорно талантливым педагогом», который смог «неузнаваемо изменить, перевоспитать сотни детей, так жёстко и оскорбительно помятых жизнью». У внешне сурового, немногословного Макаренко, по мнению Горького, была «развита потребность мимоходом, незаметно приласкать малыша, сказать каждому из них ласковое слово, улыбнуться, погладить по стриженой голове», и потому понятны ответные чувства воспитанников: «Колонисты действительно любят его и говорят о нём тоном такой гордости, как будто они сами создали его».

Подытоживая рассказ о педагогах, работавших в сложнейших условиях экономической разрухи и слома политической системы, когда порой приходилось думать больше о хлебе насущном, нежели об учебном процессе, приведём пророческое замечание Антона Семеновича Макаренко. Оно о дне сегодняшнем: «Я пришел к тезису, который исповедую и сейчас, каким бы парадоксальным он ни казался. Нормальные дети или дети, приведённые в нормальное состояние, являются наиболее трудным объектом воспитания. У них тоньше натуры, сложнее запросы, глубже культура, разнообразнее отношения. Они требуют от вас не широких размахов воли и не бьющей в глаза эмоции, а сложнейшей тактики». А потому всем учителям хочется пожелать сил, мудрости и терпения в поисках и освоении этой тактики.

Также по теме

Новые публикации

Текст - это же не только определенное количество страниц, но и определенный эффект в обществе. Особенно если это текст Достоевского. Алехандро Ариэль Гонсалес, президент общества Достоевского в Буэнос-Айресе, напомнил об этом на Оптинском собрании, где встретились знатоки творчества писателя из России, Белоруссии и стран БРИКС.

Текст - это же не только определенное количество страниц, но и определенный эффект в обществе. Особенно если это текст Достоевского. Алехандро Ариэль Гонсалес, президент общества Достоевского в Буэнос-Айресе, напомнил об этом на Оптинском собрании, где встретились знатоки творчества писателя из России, Белоруссии и стран БРИКС.  Слово «апокалипсис» будоражит воображение, рисуя картины глобальных трагедий, разрушения и конца света. Однако его значение гораздо глубже и многограннее, чем просто синонимичное обозначение какой-либо катастрофы. Выясним, какие смыслы транслирует данное существительное.

Слово «апокалипсис» будоражит воображение, рисуя картины глобальных трагедий, разрушения и конца света. Однако его значение гораздо глубже и многограннее, чем просто синонимичное обозначение какой-либо катастрофы. Выясним, какие смыслы транслирует данное существительное.  11 июля 1810 года в Москве торжественно открыли Странноприимный дом – одну из первых больниц для бедных, построенную на частные пожертвования. Сегодня это один из крупнейших в России многопрофильных центров экстренной медицинской помощи. В его истории соединились имена выдающихся людей своего времени.

11 июля 1810 года в Москве торжественно открыли Странноприимный дом – одну из первых больниц для бедных, построенную на частные пожертвования. Сегодня это один из крупнейших в России многопрофильных центров экстренной медицинской помощи. В его истории соединились имена выдающихся людей своего времени.

Председатель президиума Международного совета российских соотечественников, потомок первой волны русской эмиграции Пётр Петрович Шереметев объявил о решении переехать в Россию. В своём интервью он рассказывает, что побудило его к переезду, и о своих дальнейших планах на родине.

Председатель президиума Международного совета российских соотечественников, потомок первой волны русской эмиграции Пётр Петрович Шереметев объявил о решении переехать в Россию. В своём интервью он рассказывает, что побудило его к переезду, и о своих дальнейших планах на родине.  Составные лексемы с дефисным написанием двух или более элементов часто вызывают затруднения при склонении и определении рода. Умение правильно их употреблять в речи – важный показатель грамотности. Предлагаем разобраться в грамматических тонкостях конструкций типа музей-усадьба, прайс-лист, счет-фактура и др.

Составные лексемы с дефисным написанием двух или более элементов часто вызывают затруднения при склонении и определении рода. Умение правильно их употреблять в речи – важный показатель грамотности. Предлагаем разобраться в грамматических тонкостях конструкций типа музей-усадьба, прайс-лист, счет-фактура и др.  Уже три месяца Полина Квитных, уроженка Красноярска, преподаёт русский язык детям и подросткам в Нигере. Её ученики уже не представляют своей жизни без знакомства с новыми русскими словами, играми с матрёшками и весёлых песенок из советских мультфильмов, которые включают в Русском доме на переменах.

Уже три месяца Полина Квитных, уроженка Красноярска, преподаёт русский язык детям и подросткам в Нигере. Её ученики уже не представляют своей жизни без знакомства с новыми русскими словами, играми с матрёшками и весёлых песенок из советских мультфильмов, которые включают в Русском доме на переменах.