Слово «апокалипсис» будоражит воображение, рисуя картины глобальных трагедий, разрушения и конца света. Однако его значение гораздо глубже и многограннее, чем просто синонимичное обозначение какой-либо катастрофы. Выясним, какие смыслы транслирует данное существительное.

Слово «апокалипсис» будоражит воображение, рисуя картины глобальных трагедий, разрушения и конца света. Однако его значение гораздо глубже и многограннее, чем просто синонимичное обозначение какой-либо катастрофы. Выясним, какие смыслы транслирует данное существительное. Нескучный русский: Чесменский бой – ключевые слова

Тамара Скок06.07.2020

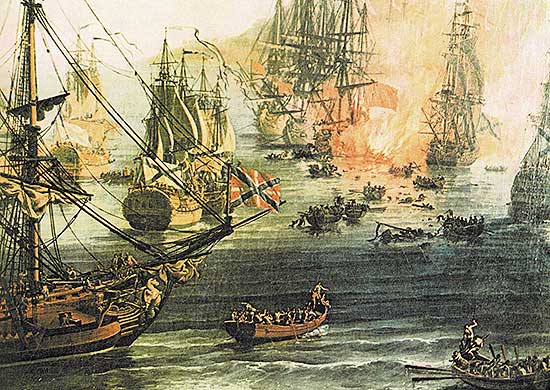

Со времён Петра I русская морская терминология складывалась на основе голландской, сказалось на ней и мощное английское, немецкое и итальянское влияние. Благодаря расшифровке этих специфических терминов можно реконструировать события, связанные со славой русского флота, например, ход Чесменской битвы.

В монографии «Чесменский бой и первая русская экспедиция в Архипелаг. 1769–1774 гг.» знаменитого учёного-историка Евгения Тарле приводится детальное описание морской битвы с участием русского флота, руководимого Алексеем Орловым. Воссоздать события можно, опираясь на некоторые понятия и определения, вышедшие из употребления или претерпевшие изменения.

Как известно, Чесменская операция была итогом политической многоходовки Екатерины II, прекрасно использовавшей в интересах России тогдашнее торгово-экономическое противостояние Франции и Англии. Англичане хоть и стали на сторону России в русско-турецкой военной операции, но не могли не думать и о собственной выгоде. Императрица замечает в одном из писем: «По известной всех англичан без изъятия жалузии ко всяким морским предприятиям других держав, нельзя, правда, ручаться, чтобы они внутренне и на нашу экспедицию без зависти взирать стали». Что это за жалузия? Не что иное, как la jalousie (фр. «жалюзи») - ревность.

Руководил операцией Алексей Орлов, брат тогдашнего фаворита Екатерины II, Григория Орлова. Человек он был решительный, рисковый, не видящий преград на пути к цели. При дворе его называли balafr (от фр. la balafre – «рубец») за страшный шрам от сабельного удара, пересекавший его лицо. Историки справедливо полагают, что Екатерина с опаской наблюдала в Орлове не только отвагу генерала, но и дерзость кондотьера (от ит. condottiere – «наёмник», перен. «человек, готовый ради выгоды защищать любое дело»), повадки ушкуйника (предводителя вооружённой дружины, промышляющей на ушкуях – парусных гребных лодках). Был риск, что своевольный Орлов не воздержится от злоупотребления корсарством (ит. сorsare – «морской разбойник, пират» < от лат. corsus - бег), или, как тогда говорили, арматорством (франц. armateur, от armer – «вооружать»). Но до этого дело, к счастью, не дошло. Решительный генерал направил свою энергию в нужное русло, пресёк противостояние интернациональной команды адмиралов, претендовавших на первенство, и способствовал тому, чтобы русский флот, вдвое уступавший по численности флоту турецкому, смело атаковал ошеломлённого противника у Чесменской бухты.

Когда план операции был обсуждён в деталях, русский флот двинулся на штурм. В авангарде шёл на своём корабле опытный адмирал Спиридов, затем в бой вступила кордебаталия (от фр. corps de bataille - средняя часть флота, находящаяся между авангардом и арьергардом).

Натиск русских был так стремителен, что на турецких судах началась паника, и флот неприятеля обратился в бегство, осыпаемый русскими ядрами и брандскугелями (от нем. brand – «огонь, пламя», kugel – «шар») - зажигательными снарядами.

Турки отвечали беспорядочной стрельбой, но из-за неумелой расстановки орудий, палили слишком высоко и попадали только по рангоуту (гол. rondnout - букв. «круглое дерево») – деревянной оснастке судна, предназначенной для установки парусов, перебивали мачты и снасти. Меж тем сбившиеся кучно турецкие суда загорались и взрывались, осыпая друг друга искрами, моряки бросались за борт и пытались вплавь достичь берега.

Не обошлось и без потерь с русской стороны. В ближнем бою произошла катастрофа: рухнувшая мачта турецкого корабля повредила судно «Евстафий», искры и головешки попали в крюйт-камеру (от голл. kruidt – «порох», и kamer – «комната») – место хранения пороха и других воспламеняющихся веществ. В результате мощнейшего взрыва русский корабль буквально взлетел на воздух и за несколько минут затонул.

Желая спаси остатки флота, турки попытались буксировать к берегу свои суда имеющимися при них гребными галерами и шебеками (ит. sciabecco < араб. sabbak) – небольшими средиземноморскими трёхмачтовыми судами. В это время в бой вступили русские брандеры (нем. Brander, от brannen – «жечь») – военные суда, наполненные горючими веществами, предназначенными для поджигания неприятельских кораблей. Их задача – подобраться вплотную к кораблю противника, прикрепиться к нему и подорвать свой корабль с целью уничтожения вражеского судна. Команда должна быть отважной, действовать очень оперативно и вовремя покинуть борт, чтобы не погибнуть. С этой задачей прекрасно справился цейхмейстер (нем. Zeugmeister – начальник морской артиллерии) бригадир Ганнибал, знаменитый предок А. С. Пушкина, умело руководивший действиями четырёх брандеров.

Представление о происходящем дают краткие записи о Чесменской битве, сделанные в шканечных журналах русских военных судов. На шканцах (от голл. schans – верхний помост в кормовой части парусного корабля) находились вахтенные офицеры, фиксировавшие происходящее, в том числе то, что происходило после боя. А после боя было следующее: Алексей Орлов приказал спасти находящихся в воде раненых турецких моряков и перевезти их на русские корабли «для перевязывания ран и подания возможной помощи». Турки были поражены таким отношением к пленным, т.к. это шло вразрез с их представлениями. Спасённым после поправки даровали свободу «от высочайшего имени её императорского величества».

Историк Е. Тарле пишет: «Победа русского флота была полная. Ликующий Орлов велел не довольствоваться перевозкой на русские суда всей береговой артиллерии (19 медных пушек), но, “дабы флот имел себе более славы”, — забрать также медную артиллерию “с погоревших неприятельских днищ”, потому что, кроме этих “днищ”, ровно ничего от турецкого флота не осталось. <…> И чем больше распространялись по свету слухи об изумительном истреблении большого линейного флота, тем громче звучала слава русских моряков».

Также по теме

Новые публикации

Слово «апокалипсис» будоражит воображение, рисуя картины глобальных трагедий, разрушения и конца света. Однако его значение гораздо глубже и многограннее, чем просто синонимичное обозначение какой-либо катастрофы. Выясним, какие смыслы транслирует данное существительное.

Слово «апокалипсис» будоражит воображение, рисуя картины глобальных трагедий, разрушения и конца света. Однако его значение гораздо глубже и многограннее, чем просто синонимичное обозначение какой-либо катастрофы. Выясним, какие смыслы транслирует данное существительное.  11 июля 1810 года в Москве торжественно открыли Странноприимный дом – одну из первых больниц для бедных, построенную на частные пожертвования. Сегодня это один из крупнейших в России многопрофильных центров экстренной медицинской помощи. В его истории соединились имена выдающихся людей своего времени.

11 июля 1810 года в Москве торжественно открыли Странноприимный дом – одну из первых больниц для бедных, построенную на частные пожертвования. Сегодня это один из крупнейших в России многопрофильных центров экстренной медицинской помощи. В его истории соединились имена выдающихся людей своего времени.

Председатель президиума Международного совета российских соотечественников, потомок первой волны русской эмиграции Пётр Петрович Шереметев объявил о решении переехать в Россию. В своём интервью он рассказывает, что побудило его к переезду, и о своих дальнейших планах на родине.

Председатель президиума Международного совета российских соотечественников, потомок первой волны русской эмиграции Пётр Петрович Шереметев объявил о решении переехать в Россию. В своём интервью он рассказывает, что побудило его к переезду, и о своих дальнейших планах на родине.  Составные лексемы с дефисным написанием двух или более элементов часто вызывают затруднения при склонении и определении рода. Умение правильно их употреблять в речи – важный показатель грамотности. Предлагаем разобраться в грамматических тонкостях конструкций типа музей-усадьба, прайс-лист, счет-фактура и др.

Составные лексемы с дефисным написанием двух или более элементов часто вызывают затруднения при склонении и определении рода. Умение правильно их употреблять в речи – важный показатель грамотности. Предлагаем разобраться в грамматических тонкостях конструкций типа музей-усадьба, прайс-лист, счет-фактура и др.  Уже три месяца Полина Квитных, уроженка Красноярска, преподаёт русский язык детям и подросткам в Нигере. Её ученики уже не представляют своей жизни без знакомства с новыми русскими словами, играми с матрёшками и весёлых песенок из советских мультфильмов, которые включают в Русском доме на переменах.

Уже три месяца Полина Квитных, уроженка Красноярска, преподаёт русский язык детям и подросткам в Нигере. Её ученики уже не представляют своей жизни без знакомства с новыми русскими словами, играми с матрёшками и весёлых песенок из советских мультфильмов, которые включают в Русском доме на переменах.

3 июля в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» состоялся круглый стол «Курс на грамотность! Как сохранить русский язык в эпоху цифровизации», организованный Союзом журналистов Москвы. Участники круглого стола – представители государственных структур, отраслевых объединений, академического сообщества, преподаватели и студенты журналистских и гуманитарных факультетов – обсудили важнейшие аспекты современной языковой ситуации.

3 июля в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» состоялся круглый стол «Курс на грамотность! Как сохранить русский язык в эпоху цифровизации», организованный Союзом журналистов Москвы. Участники круглого стола – представители государственных структур, отраслевых объединений, академического сообщества, преподаватели и студенты журналистских и гуманитарных факультетов – обсудили важнейшие аспекты современной языковой ситуации.