Слово «апокалипсис» будоражит воображение, рисуя картины глобальных трагедий, разрушения и конца света. Однако его значение гораздо глубже и многограннее, чем просто синонимичное обозначение какой-либо катастрофы. Выясним, какие смыслы транслирует данное существительное.

Слово «апокалипсис» будоражит воображение, рисуя картины глобальных трагедий, разрушения и конца света. Однако его значение гораздо глубже и многограннее, чем просто синонимичное обозначение какой-либо катастрофы. Выясним, какие смыслы транслирует данное существительное. Книги, на которых мы росли

Татьяна Синицкая02.04.2020

Эти книги мы читали в советском детстве, но сейчас их уже не переиздают. Вспомнить любимые истории хочется сегодня, 2 апреля, в Международный день детской книги. Этот праздник отмечают в мире уже больше полувека.

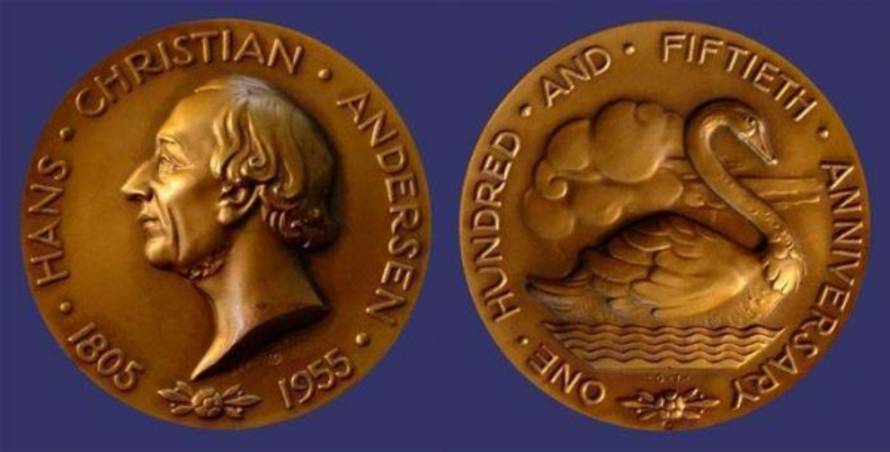

День был выбран неслучайно: 2 апреля родился великий сказочник Ганс Христиан Андерсен. Его имя носят золотая медаль и премия, которые ежегодно вручаются лучшим авторам и иллюстраторам книг для детей.

В СССР её лауреатом в 1976 году стала художница Татьяна Маврина за иллюстрации к сказкам Пушкина, а в России в 2018 году – Игорь Олейников (известный не только рисунками к книгам, но и работой над мультфильмами – «Тайна третьей планеты», «Сказка о царе Салтане» и многими другими).

Однако интересно вспомнить, что в 1928 году, на заре советского государства, шли ожесточённые споры о том, нужна ли ребёнку сказка.

Как мы знаем, сказку отстояли, и советские сказочники подарили детям множество чудесных историй в прозе и стихах.

Как мы знаем, сказку отстояли, и советские сказочники подарили детям множество чудесных историй в прозе и стихах.

Мне хочется вспомнить книги – не сказочные, а вполне реалистичные, которыми мы, подростки, зачитывались в 80-х. И которые вполне могут быть интересны современным детям.

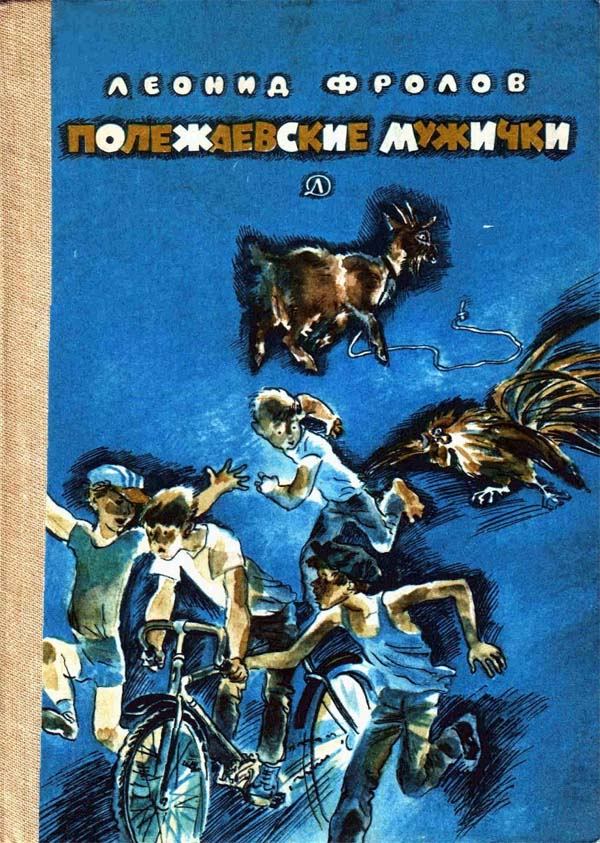

Леонид Фролов «Полежаевские мужички», 1985

«Полежаевские мужички»

В этом сборнике рассказов о селе Полежаеве речь о деревенских подростках.

Леонид Фролов родом из деревни с поэтичным названием Большая Медведица (ныне Костромская область). С 1984 года был директором издательства «Современник», выпустил трёхтомник Василия Белова, книги Николая Рубцова, Виктора Астафьева и многих других. Сам много писал о вологодском селе (он окончил Вологодский пединститут), и «Полежаевские мужички» – одна из двух десятков книг о его жителях.

Вот семилетний Тишка тайком принёс домой котят, которых собиралась топить соседка, и переживает, примет ли малышей их кошка.

Вот его старший брат Славка идёт грузить снопы льна и с гордостью приносит матери первый заработок – два рубля с гривенником, истратив в столовой после трудового дня только восемь копеек на кисель: «Как же так – работал, работал, и вдруг просадить деньги в столовой, остаться ни с чем».

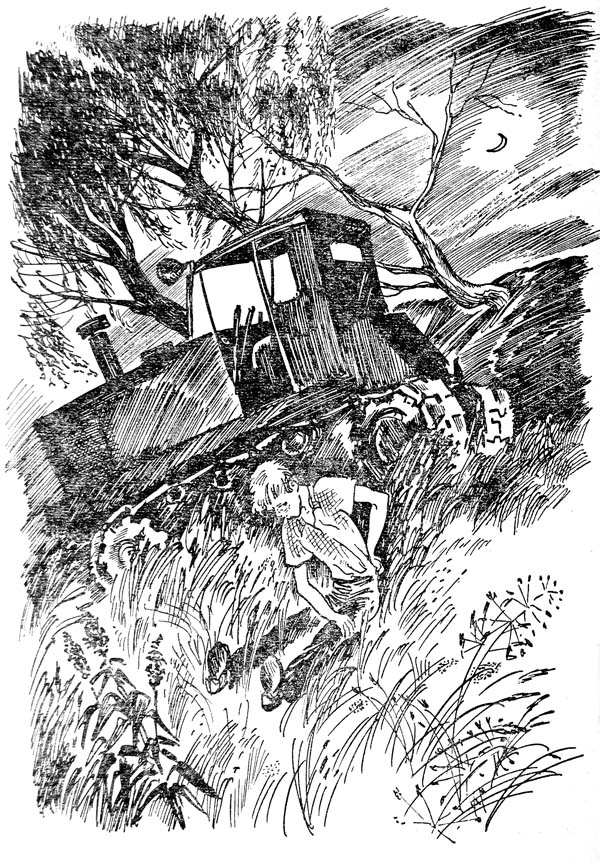

А уж как читательское сердце обрывалось, когда Вовка, в первый раз самостоятельно севший за руль трактора, свалился на нём в канаву и сам же выбирался из неё, – помню до сих пор.

Художник Л. Непомнящий

Цитата:

«И надо же: дурное предчувствие оправдалось. Переехал Вовка на новый загон, уже круг один сделал, а на развороте — по-о-логом, как наставлял Микулин, — вляпался в траншею, вырытую канавокопателем.

Вовка — с перепугу — заглушил трактор, и в ушах у него зазвенело от тишины. Ветер-то куда подевался сразу? И травинкой даже не шелохнет… Будто замер от изумления, что Вовку угораздило свалиться в канаву.

Трактор уткнулся радиатором в стенку траншеи. Да-а, с плугом не вылезти, а назад тоже не сдашь: плуг, как норовистый конь, поднявшийся на дыбы, завис прицепом над левой гусеницей. Но ведь надо же что-то делать…»

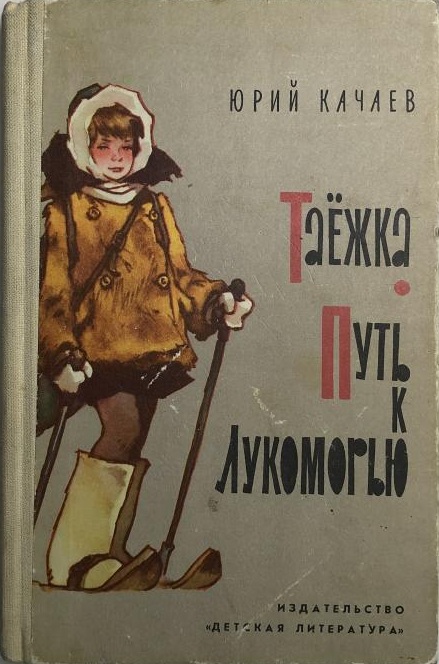

Юрий Качаев «Таёжка», «Путь к Лукоморью», 1982

«Таёжка. Путь к Лукоморью»

Во вступлении к книге написано: «Юрий Качаев родился в сибирском селе Бражное (Красноярский край). В трудное военное время учился в сельской школе, затем окончил институт иностранных языков. Работал учителем, сотрудничал в газете «Пионерская правда» и журнале «Пионер». Писатель много ездит по стране: он побывал на Памире, в тундре, на Курильских островах – у пограничников, археологов, моряков. И поэтому «география» его книг (а их больше пятнадцати) так обширна, и самые разные люди живут в его рассказах и повестях».

Таёжка – это девочка Тая, живущая в тайге с отцом, лесным инженером. Повесть об их житье-бытье весёлая, живая. Грустную нотку вносит линия мамы Таёжки – детского врача, которая работает в Москве и не может представить себе жизни в таёжной глуши. Впрочем, и тут в конце всё хорошо.

Вторая повесть – «Путь к Лукоморью» – редкой сегодня тематики: антиклерикальная. Семиклассник Сеня живёт с дедом-старообрядцем (дело происходит в глухой деревеньке на севере), читает Библию и талантливо рисует. На пути его учёбы в Москве встаёт старец Онуфрий, которого Сеня боготворит и который оказывается в финале руководителем подпольной антисоветской организации «Воинство Иисуса Христа», центр которой – в Соединённых Штатах.

Художник Е. Мигунов

Цитата:

«– К сожалению, улик пока очень немного.

– Я могу добавить, – бледнея и стиснув зубы, жёстко сказал Сеня.

– Ты?!

– Да. В моём рюкзаке лежит коробка. Я получил её в Крестовой тоне. От старца Игнатия. Я думал, что несу мощи святого. Оказалось, золото и жемчуг. Он завёрнут в записку. Записка – для Онуфрия».

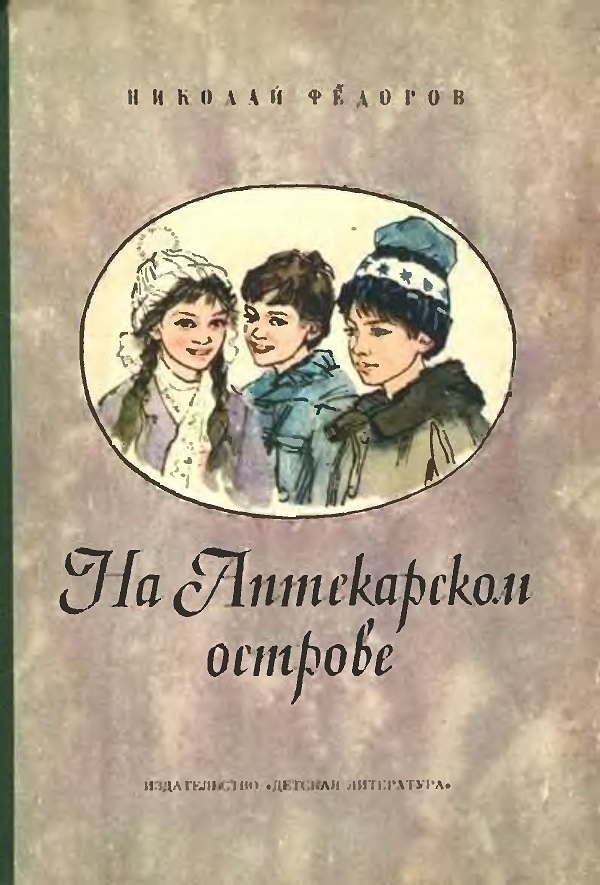

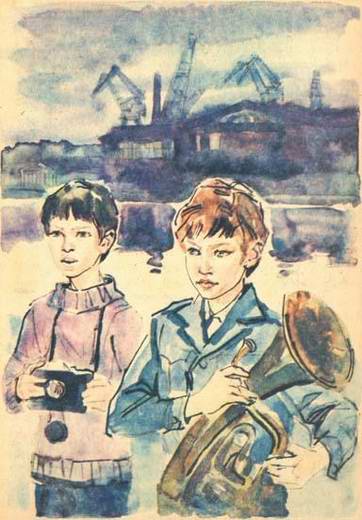

Николай Фёдоров «На Аптекарском острове», 1981

«На Аптекарском острове»

Этот сборник рассказов и повесть – не про деревенских школьников, а про самых что ни на есть городских, ленинградских. Фёдоров и сам ленинградец, родился после войны, окончил Педагогический институт имени Герцена. Работал учителем в средней школе, затем переводчиком с английского.

Его истории – из тех, что не устаревают никогда. С детства врезался в память рассказ о том, как главный герой с приятелем, чтобы спастись от контрольной, натёрли под мышкой солью из столовой и пошли в медпункт, надеясь обмануть градусники. Но медсестра отправила их на урок, и вот когда Лёша уже почти понял, как решить задачу, под мышками начало адски припекать…

Атмосфера и речь в этих историях совсем другая, ленинградская. Мальчишки гуляют в Ботаническом саду, играют на альте, а чопорную соседку по коммунальной квартире называют Графиней.

Художник Т. Горб

Цитата:

«Графиня поставила передо мной чай и заговорила:

– Алёша, голубчик, я надеюсь, у тебя не было неприятностей? Я никак не могу успокоиться.

– Ничего, обошлось, – зло сказал я.

– И тебе не поставили нотабену?

– Чего, чего не поставили?!

– Ах, прости, голубчик! – Клавдия Александровна всплеснула руками. – В последнее время у меня ужасно работает голова. Сегодня я даже трамвай назвала конкой. А нотабена – это раньше так в гимназиях называли замечание.

– Нет, не поставили, – сказал я. – Два шара вот по русскому зарисовали.

– Прости, что зарисовали?

– Ну, двойку поставили.

– Какой ужас!»

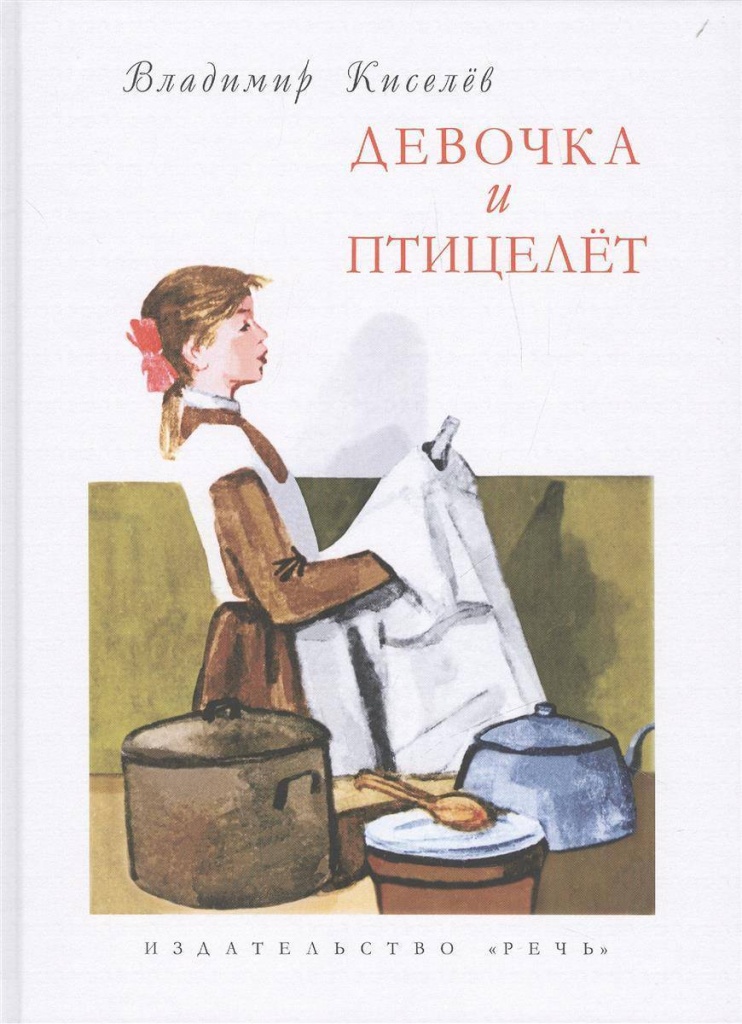

Владимир Киселёв «Девочка и птицелёт», 1968

«Девочка и птицелёт»

В этой книжке меня всегда удивляло, какие тут взрослые, самостоятельные тринадцатилетние подростки. Они открывают красильню, чтобы перекрашивать старые вещи и заработать денег, готовят самодельное мыло, проводят опыты с полимерными плёнками, мечтая создать машину будущего – птицелёт. И сами расследуют убийство.

Дело происходит в Киеве, и это ощущается, хотя специально не подчёркивается. Владимир Киселёв – киевлянин, воспитывался в детдоме, воевал на Сталинградском фронте, остался инвалидом с осколком в груди. Работал корреспондентом в разных газетах, в 1965 – 1972 годах был главным редактором ежегодника Академии наук УССР и общества «Знание» Украинской ССР «Україна. Наука і культура». Писал не только для детей, но и для взрослых.

В «Девочке и птицелёте» повествование ведётся от первого лица. Оля Алексеева пишет необычные стихи, влюблена в химию, умеет дружить и мечтает о будущем. Но это не прекраснодушное описание жизни советских школьников. Под многими строчками я готова была подписаться в свои тринадцать лет.

Художник В. Куприянов

Цитата:

«Это всё взрослые выдумали про счастливое детство. Чтобы им было не так стыдно. Есть только счастливая взрослость. А счастливого детства нет и не может быть. Спросите у любого ребёнка.

Начнём с работы. У взрослых в нашей стране семичасовой рабочий день. У школьника — шесть уроков в школе, а потом ещё, даже если учиться на тройки, как я, нужно дома готовить уроки не меньше трёх часов. Значит, выходит девятичасовой рабочий день, как в самых отсталых колониальных странах.

Когда у взрослого что-нибудь не получается на работе, ему все сочувствуют, все его жалеют. Когда мамин отдел завалил какой-то проект, так все говорили: "Ах, Елена Павловна, как мы вас понимаем, не нужно ли вам какой-нибудь помощи, не поедете ли вы на курорт?", а мама в ответ делала жалкие губки и говорила, что она очень переживает.

Но когда я схватила двойку по алгебре, весь двор смеялся, и, кто бы меня ни встретил, все спрашивали, на какой вопрос я не ответила, и продавщица мороженого — ей-то какое дело! — сказала, что двоечницам мороженое вредит».

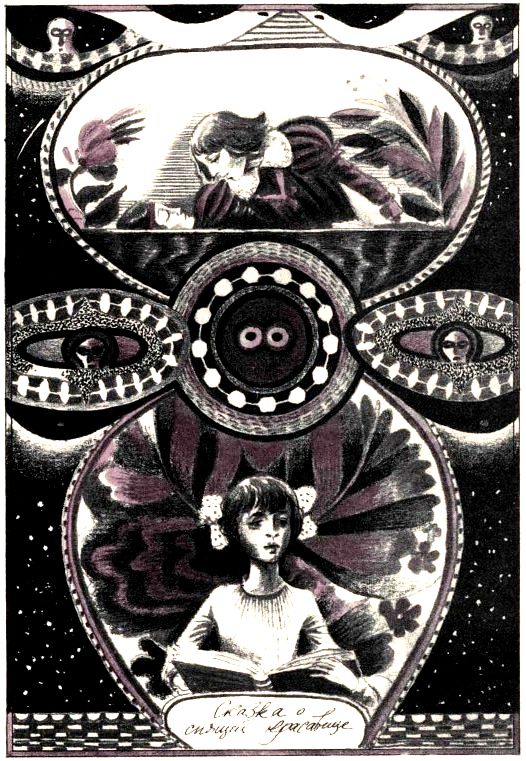

Фёдор Кнорре «Бумажные книги Лали», 1983

«Бумажные книги Лали»

Эта повесть выбивается из общего ряда: она фантастическая и в некотором роде антиутопичная. Дело происходит в XXI веке, и к Земле приближается комета, после столкновения с которой всё живое на планете погибнет.

Люди, смирившись с неизбежным, стараются игнорировать Срок, не думать о нём. Спасти человечество могли бы инопланетяне, вышедшие с нами на связь из соседней галактики: их сверхмощное оружие могло бы сдвинуть траекторию движения кометы. Но на все просьбы землян о помощи те отвечают: нет заинтересованности.

На Земле живёт странная девочка Лали, которая читает странные бумажные книги, в то время как её ровесники гоняют на реактивных ракетах. В её воображении оживают образы девочки Наташи на первом балу из «длинной цепочки старинных сказок», снежного вечера и «Морозной пылью серебрится его бобровый воротник»… И вот эти её живые, яркие эмоции улавливают инопланетяне. Которые оказываются далёкими потомками землян и которые на своей разумной, идеально устроенной планете разучились смеяться, плакать, влюбляться, потому что это нерационально.

В итоге они проникаются этими непонятными им чувствами и изменяют траекторию кометы. Так книги спасли планету.

Фёдор Кнорре, родом из семьи петербургских инженеров, в 16 лет ушёл добровольцем в Красную армию, воевал в Гражданскую. Работал в цирке, в театре, был женат на актрисе Марии Бабановой. Был хорошо знаком с Михаилом Булгаковым, Всеволодом Мейерхольдом, Сергеем Эйзенштейном. Писал рассказы, повести, пьесы, киносценарии. «Бумажные книги Лали» – из поздних его литературных детей, но читается свежо и по сей день.

Цитата:

«– Постой-постой!.. Что же это, ты хочешь меня уверить, что вы на вашей дивной планете никогда не смеетесь? Вот уж не поверю.

– Это так. Над чем мы могли смеяться? Над зайчонком, вскочившим в лисью нору? Да у нас ведь не было никогда ни одного зайца, ни единой лисицы, хотя мы знали их изображения. Они казались нам бессмысленными.

– Ни зайчонка?.. Ни собачонки? Ну и планетка!

– Естественно. У нас нет никаких животных. Мы узнали об их существовании, только исследуя вашу планету. Но сразу же стала ясна нелепость и полная нецелесообразность пользоваться ими для добывания из них пищевых белков, каких-то мохнатых шкур, как это делалось недавно на вашей чудовищно несовершенной и беспорядочной планете. Над чем могли мы смеяться, когда у нас все упорядочено, в норме? Все причины для недоразумений мгновенно устраняются, прежде чем они могут произвести какое-то воздействие на человека».

Также по теме

Новые публикации

Слово «апокалипсис» будоражит воображение, рисуя картины глобальных трагедий, разрушения и конца света. Однако его значение гораздо глубже и многограннее, чем просто синонимичное обозначение какой-либо катастрофы. Выясним, какие смыслы транслирует данное существительное.

Слово «апокалипсис» будоражит воображение, рисуя картины глобальных трагедий, разрушения и конца света. Однако его значение гораздо глубже и многограннее, чем просто синонимичное обозначение какой-либо катастрофы. Выясним, какие смыслы транслирует данное существительное.  11 июля 1810 года в Москве торжественно открыли Странноприимный дом – одну из первых больниц для бедных, построенную на частные пожертвования. Сегодня это один из крупнейших в России многопрофильных центров экстренной медицинской помощи. В его истории соединились имена выдающихся людей своего времени.

11 июля 1810 года в Москве торжественно открыли Странноприимный дом – одну из первых больниц для бедных, построенную на частные пожертвования. Сегодня это один из крупнейших в России многопрофильных центров экстренной медицинской помощи. В его истории соединились имена выдающихся людей своего времени.

Председатель президиума Международного совета российских соотечественников, потомок первой волны русской эмиграции Пётр Петрович Шереметев объявил о решении переехать в Россию. В своём интервью он рассказывает, что побудило его к переезду, и о своих дальнейших планах на родине.

Председатель президиума Международного совета российских соотечественников, потомок первой волны русской эмиграции Пётр Петрович Шереметев объявил о решении переехать в Россию. В своём интервью он рассказывает, что побудило его к переезду, и о своих дальнейших планах на родине.  Составные лексемы с дефисным написанием двух или более элементов часто вызывают затруднения при склонении и определении рода. Умение правильно их употреблять в речи – важный показатель грамотности. Предлагаем разобраться в грамматических тонкостях конструкций типа музей-усадьба, прайс-лист, счет-фактура и др.

Составные лексемы с дефисным написанием двух или более элементов часто вызывают затруднения при склонении и определении рода. Умение правильно их употреблять в речи – важный показатель грамотности. Предлагаем разобраться в грамматических тонкостях конструкций типа музей-усадьба, прайс-лист, счет-фактура и др.  Уже три месяца Полина Квитных, уроженка Красноярска, преподаёт русский язык детям и подросткам в Нигере. Её ученики уже не представляют своей жизни без знакомства с новыми русскими словами, играми с матрёшками и весёлых песенок из советских мультфильмов, которые включают в Русском доме на переменах.

Уже три месяца Полина Квитных, уроженка Красноярска, преподаёт русский язык детям и подросткам в Нигере. Её ученики уже не представляют своей жизни без знакомства с новыми русскими словами, играми с матрёшками и весёлых песенок из советских мультфильмов, которые включают в Русском доме на переменах.

3 июля в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» состоялся круглый стол «Курс на грамотность! Как сохранить русский язык в эпоху цифровизации», организованный Союзом журналистов Москвы. Участники круглого стола – представители государственных структур, отраслевых объединений, академического сообщества, преподаватели и студенты журналистских и гуманитарных факультетов – обсудили важнейшие аспекты современной языковой ситуации.

3 июля в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» состоялся круглый стол «Курс на грамотность! Как сохранить русский язык в эпоху цифровизации», организованный Союзом журналистов Москвы. Участники круглого стола – представители государственных структур, отраслевых объединений, академического сообщества, преподаватели и студенты журналистских и гуманитарных факультетов – обсудили важнейшие аспекты современной языковой ситуации.