Слово «апокалипсис» будоражит воображение, рисуя картины глобальных трагедий, разрушения и конца света. Однако его значение гораздо глубже и многограннее, чем просто синонимичное обозначение какой-либо катастрофы. Выясним, какие смыслы транслирует данное существительное.

Слово «апокалипсис» будоражит воображение, рисуя картины глобальных трагедий, разрушения и конца света. Однако его значение гораздо глубже и многограннее, чем просто синонимичное обозначение какой-либо катастрофы. Выясним, какие смыслы транслирует данное существительное. В России возрождают национальные литературы через русский язык

Редакция портала «Русский мир»13.09.2019

В России проживает более 190 народов, которые пишут и читают на 60 литературных языках. Но что мы знаем об этих литературах, помимо русской? Между тем, творчество современных авторов, представляющих различные народы России, охватывает широкий спектр стилей и жанров – это и поэзия, и проза, фольклор, и детская литература, реализм, постмодернизм и даже рэп-поэзия.

В Советском Союзе существовала целая политика поддержки национальных культур. Когда настали трудные времена, многое было упущено – развитие национальных литератур перестало действовать как единая система: авторы «потеряли» друг друга, угасли переводы национальных литератур на русский как язык-посредник и один из главных мировых языков. Между тем, по признанию специалистов, один из основных способов сохранения национального многообразия – это как можно более полный перевод национальных авторов на русский язык, как ни парадоксально это звучит. В конце концов, только так конкретный автор или целая литература могут стать известны широкому действительно кругу читателей, не говоря уже о продвижении их книг за рубежом.

Хотя на региональном уровне существовали и продолжают существовать свои программы по сохранению и развитию национальных языков, работают национальные театры, долгое время ощущалось отсутствие поддержки со стороны федерального центра. Наконец, в 2015 году Роспечатью была инициирована Программа поддержки национальных литератур народов России.

Как рассказала заместитель начальника Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Роспечати Светлана Дзюбинская, это первый подобный проект в России, и к настоящему времени в программе уже участвуют 2,5 тысячи авторов, лингвистов, экспертов, учёных и т. д. Увеличивает расходы на поддержку национальных СМИ Роспечать и помимо этой программы. За последний год ведомство поддержало 87 печатных изданий (газет, журналов и т. д.) на национальных языках на сумму 61 млн рублей (для сравнения в 2014 году было поддержано 26 изданий на сумму всего 5 млн рублей).

Идея создания Программы поддержки национальных литератур народов России была, по сути, народной. В этом уверен поэт, переводчик, главный редактор издательства «ОГИ» и главный редактор программы Максим Амелин. Он рассказал, что во время многочисленных поездок по стране, ему много раз задавали вопрос о переводах национальных авторов на русский язык.

Программа очень полезна, уверен Амелин, в том числе потому, что позволяет заново перезнакомить всех авторов друг с другом, создать новые связи. В рамках программы в разных регионах регулярно проводятся семинары по переводу с национальных языков и раз в два года организуются форумы переводчиков. В ходе этих встреч выяснилось, отметил Амелин, что часть русского Серебряного века, закрытая в советские годы, попросту прошла мимо национальных авторов и переводчиков. Чтобы восполнить этот пробел совсем недавно были осуществлены переводы на некоторые национальные языки произведений Мандельштама, Хлебникова, Заболоцкого и т. д. – впервые их стихи зазвучали на эрзянском, мокшанском, удмуртском, алтайском и некоторых других языках.

«Страна огромная, и в разных уголках живут писатели, поэты, драматурги, учёные, переводчики. Связать их какими-то простыми узами было довольно сложно, и этого долго не было, – рассказал Максим Амелин на состоявшемся в рамках Московской международной книжной ярмарки – 2019 круглом столе, посвящённом продвижению национальных литератур. – В то же время существуют, к примеру, программа развития финно-угорских языков, которая осуществляется Евросоюзом через Венгрию, Финляндию и Эстонию. Переводов на финский, эстонский и венгерский было огромное количество – с мокшанского, эрзянского, хантыйского, мансийского; есть большая турецкая программа организации «Тюрксой», некоторыми языками Дальнего Востока очень сильно занимаются китайцы, поскольку эти народности живут и в Китае, например, эвенки, нанайцы. Потом, не надо забывать, что Соединённые Штаты Америки являются нашими соседями по Берингову проливу, и у них есть эскимосы, которые живут и у нас. В этой ситуации мы и начали нашу программу».

Главный проект, который осуществляется в рамках программы, – это издание нескольких больших антологий.

Первой вышла антология «Современная литература народов России: Поэзия». Примечательно, что впервые за всю историю переводов с национальных языков все произведения были представлены в двуязычном варианте, всего же в книге нашли отражение 57 национальных литератур. Кстати, для издания этих антологий компанией «Паратайп» при поддержке Роспечати были разработаны три официальных шрифта, включающие все виды начертаний и диакритических знаков, которые поддерживают все национальные языки. Это, несомненно, ещё одно достижение составителей. Не случайно, что книга получила несколько литературных премий.

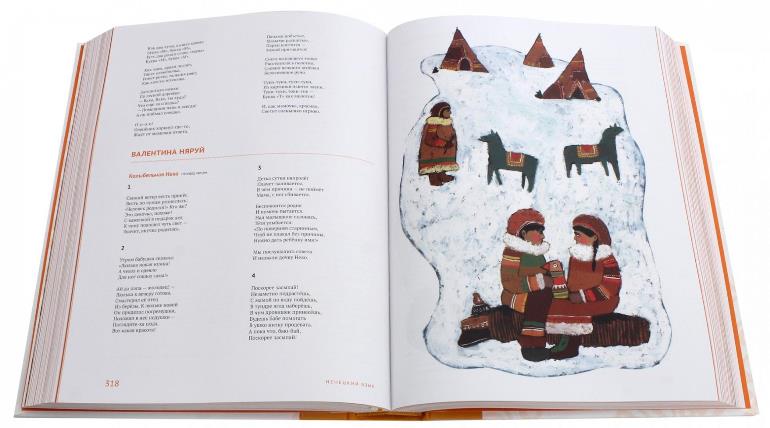

За ней последовала иллюстрированная антология «Современная литература народов России: Детская литература». Для издания книги была специально создана группа художников, которые создавали иллюстрации в национальном стиле. Антология включает в себя художественные переводы на русский язык поэтических и прозаических произведений более двухсот авторов, созданных за четверть века существования новой России на 55 национальных языках.

Детская литература – это вообще одна из самых нежных и уязвимых ветвей национальных литератур. Как правило, она тесно связана с национальным фольклором, приобщая маленького читателя непосредственно к культурному наследию своего народа. Уже поэтому она требует повышенного внимания.

«Детская литература на национальных языках – это очень небольшой круг авторов, и главной задачей этой программы было его расширить», – рассказала Алёна Каримова, поэт и переводчик, эксперт Программы поддержки национальных литератур народов России.

По мнению эксперта, эта задача отчасти решена, довольно большое число поэтов, детских писателей и драматургов включились в создание антологии. Однако существует и вторая часть задачи – включение читателя. «Для детской литературы это актуально вдвойне, – уверена Каримова, – если дети не будут читать на национальном языке, мы никогда в жизни не получим взрослого читателя».

В России существует порядка 60 детских литератур, и очень важно уже сейчас думать о том, в каких формах литература предлагается детям. Для продвижения детской литературы на национальных языках «в массы», полагает эксперт, необходима цифровизация – создание приложений для смартфонов, озвучка игр и мультфильмов на национальных языках.

Следом за антологией детской литературы вышла антология «Современная литература народов России: Проза», в которой представлены переводы с 50 языков, и эта книга стала одним из финалистов премии «Книга года» 2019 года.

По-видимому, уже в 2020 году выйдет ещё одна книга из этой серии – антология современной драматургии народов России, в которой будет представлено примерно 40 литератур. Драматургия всегда связана с национальным театром, а он есть далеко не у всех народов. Более того, национальные театры испытывают явный недостаток современных драматических произведений. Тем не менее, современные пьесы создаются и, по идее Михаила Швыдкого, некоторые национальные театры могли бы пользоваться в отсутствие собственных произведениями соседних народов. Новое издание несомненно должно способствовать тому, чтобы хотя бы отчасти восполнить эту нехватку.

Надо сказать, что антологии уже сейчас начали «работать» на продвижение национальных литератур и за пределами России. Совсем скоро в ОАЭ пройдёт Международная книжная ярмарка Abu Dhabi International Book Fair 2019, на которой будет представлен и национальный стенд России. По словам Максима Амелина, некоторые рассказы из антологии прозы будут представлены на ярмарке, их сейчас переводят на арабский язык. Кроме того, антологиями заинтересовались представители Болонской детской книжной ярмарки (Bologna Children's Book Fair), крупнейшей выставочной площадки детской литературы в Европе. Это объясняется тем, что в Италии сейчас активно развивается литература на местных диалектах, и российская антология вполне укладывается в этот тренд.

А такова и была изначальная цель: чтобы русский стал языком-посредником для продвижения национальных литератур, в том числе на международной арене.

Наконец, последний (пока) проект в рамках Программы поддержки национальных литератур народов России, который сейчас только набирает обороты: создан портал национальных литератур. На нём представлены тексты из антологий, а также формируется новостная лента. Со следующего года на портале будут выкладываться ролики с записью чтений авторами своих произведений на родных языках. Площадка даст выход национальным авторам в пока относительно новую для них медиасреду, и, можно предвидеть, это станет началом совершенно нового этапа существования национальных литератур в России.

Также по теме

Новые публикации

Слово «апокалипсис» будоражит воображение, рисуя картины глобальных трагедий, разрушения и конца света. Однако его значение гораздо глубже и многограннее, чем просто синонимичное обозначение какой-либо катастрофы. Выясним, какие смыслы транслирует данное существительное.

Слово «апокалипсис» будоражит воображение, рисуя картины глобальных трагедий, разрушения и конца света. Однако его значение гораздо глубже и многограннее, чем просто синонимичное обозначение какой-либо катастрофы. Выясним, какие смыслы транслирует данное существительное.  11 июля 1810 года в Москве торжественно открыли Странноприимный дом – одну из первых больниц для бедных, построенную на частные пожертвования. Сегодня это один из крупнейших в России многопрофильных центров экстренной медицинской помощи. В его истории соединились имена выдающихся людей своего времени.

11 июля 1810 года в Москве торжественно открыли Странноприимный дом – одну из первых больниц для бедных, построенную на частные пожертвования. Сегодня это один из крупнейших в России многопрофильных центров экстренной медицинской помощи. В его истории соединились имена выдающихся людей своего времени.

Председатель президиума Международного совета российских соотечественников, потомок первой волны русской эмиграции Пётр Петрович Шереметев объявил о решении переехать в Россию. В своём интервью он рассказывает, что побудило его к переезду, и о своих дальнейших планах на родине.

Председатель президиума Международного совета российских соотечественников, потомок первой волны русской эмиграции Пётр Петрович Шереметев объявил о решении переехать в Россию. В своём интервью он рассказывает, что побудило его к переезду, и о своих дальнейших планах на родине.  Составные лексемы с дефисным написанием двух или более элементов часто вызывают затруднения при склонении и определении рода. Умение правильно их употреблять в речи – важный показатель грамотности. Предлагаем разобраться в грамматических тонкостях конструкций типа музей-усадьба, прайс-лист, счет-фактура и др.

Составные лексемы с дефисным написанием двух или более элементов часто вызывают затруднения при склонении и определении рода. Умение правильно их употреблять в речи – важный показатель грамотности. Предлагаем разобраться в грамматических тонкостях конструкций типа музей-усадьба, прайс-лист, счет-фактура и др.  Уже три месяца Полина Квитных, уроженка Красноярска, преподаёт русский язык детям и подросткам в Нигере. Её ученики уже не представляют своей жизни без знакомства с новыми русскими словами, играми с матрёшками и весёлых песенок из советских мультфильмов, которые включают в Русском доме на переменах.

Уже три месяца Полина Квитных, уроженка Красноярска, преподаёт русский язык детям и подросткам в Нигере. Её ученики уже не представляют своей жизни без знакомства с новыми русскими словами, играми с матрёшками и весёлых песенок из советских мультфильмов, которые включают в Русском доме на переменах.

3 июля в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» состоялся круглый стол «Курс на грамотность! Как сохранить русский язык в эпоху цифровизации», организованный Союзом журналистов Москвы. Участники круглого стола – представители государственных структур, отраслевых объединений, академического сообщества, преподаватели и студенты журналистских и гуманитарных факультетов – обсудили важнейшие аспекты современной языковой ситуации.

3 июля в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» состоялся круглый стол «Курс на грамотность! Как сохранить русский язык в эпоху цифровизации», организованный Союзом журналистов Москвы. Участники круглого стола – представители государственных структур, отраслевых объединений, академического сообщества, преподаватели и студенты журналистских и гуманитарных факультетов – обсудили важнейшие аспекты современной языковой ситуации.