Слово «апокалипсис» будоражит воображение, рисуя картины глобальных трагедий, разрушения и конца света. Однако его значение гораздо глубже и многограннее, чем просто синонимичное обозначение какой-либо катастрофы. Выясним, какие смыслы транслирует данное существительное.

Слово «апокалипсис» будоражит воображение, рисуя картины глобальных трагедий, разрушения и конца света. Однако его значение гораздо глубже и многограннее, чем просто синонимичное обозначение какой-либо катастрофы. Выясним, какие смыслы транслирует данное существительное. На острие большой политики. 80 лет назад началось сражение на Халхин-Голе

Редакция портала «Русский мир»20.08.2019

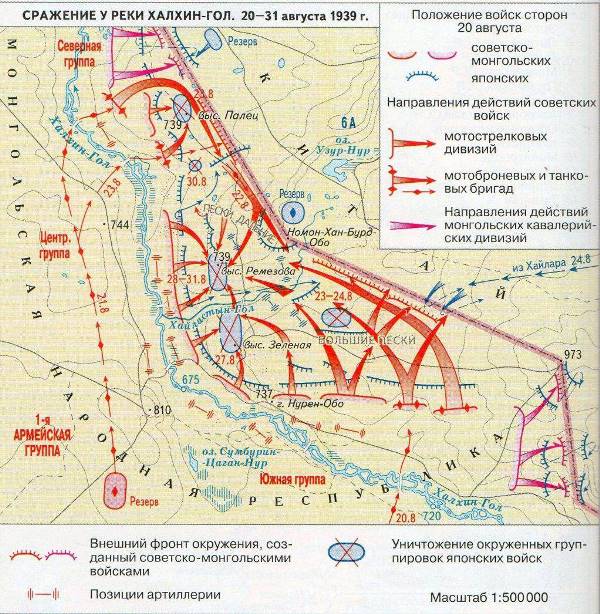

20 августа 1939 года началась знаменитая операция Красной армии при поддержке монгольских соединений по окружению и уничтожению японских войск на реке Халхин-Гол. Менее чем за две недели, уже к 31 августа, территория Монголии была полностью очищена от японцев, а 15 сентября Япония пошла на подписание договора о прекращении конфликта.

Многие помнят, что победе над Халхин-Голе предшествовало ещё одно поражение японцев от советских войск – годом ранее на озере Хасан. Однако не стоит недооценивать всю серьёзность сложившейся в 1939 году ситуации. Бои в районе озера Хасан летом 1938 года проводились значительно меньшими силами. В целом, это были бои местного значения, в то время как столкновения в районе Халхин-Гола можно назвать полноценной, пусть и локальной, войной.

Это сейчас может казаться, что победа досталась советским войскам легко. Но поначалу для советской стороны всё складывалось очень даже непросто. С мая 1939 года в небе Монголии развернулась настоящая война за господство в воздухе, беспрецедентная по масштабу. Как совсем скоро выяснилось, ни советские самолёты, ни подготовка советских лётчиков не были на высоте. Так, за первые два дня боёв советский истребительный полк потерял 15 истребителей, в то время как японцы лишись только одной машины.

Потребовалась дополнительная переброска зенитной артиллерии и советских асов во главе с заместителем начальника ВВС Яковом Смушкевичем, имевших реальный боевой опыт в Испании и Китае, чтобы переломить ситуацию.

Точно так же сложно сказать, как бы повернулись события, не будь назначен на место командующего 57-м особым корпусом Г. К. Жуков, очень скоро выросший в лучшего советского военачальника.

Более того, ошибкой будет думать, что бои в районе Халхин-Гола ничего особенно не решали. Решали, и многое.

Схема сражения на Халхин-Голе. Фото: topwar.ru

Об этом на состоявшейся в преддверии юбилея пресс-конференции рассуждал начальник научного отдела Российского военно-исторического общества Юрий Никифоров.

Историк, в частности, обратил внимание на неслучайность совпадения: 20 августа началось советское наступление на Халхин-Голе, а 23 августа СССР подписывает с Германией Договор о ненападении (известный также как пакт Молотова-Риббентропа). «Это был тоже кирпичик к 9 мая 1945 года», – уверен он.

Для того, чтобы оценить весь масштаб и весь драматизм столкновения на Халхин-Голе, нужно немного углубиться в предвоенную большую политику.

Ведя в 1939 году переговоры с Германией в рамках создания Тройственного пакта (он был оформлен в 1940-м), Япония совместные военные действия против СССР никак не обуславливала. То есть в тот период в случае возникновения конфликта в Европе она была готова сразу прийти на помощь и действовать совместно с Германией и Италией.

А вот в случае конфликта Гитлера с «демократиями» – Англией, Францией, США – сразу появлялись оговорки: Япония считала себя обязанной выступить только в случае, если война затронет Дальний Восток и только в том случае, если СССР окажется в союзе с демократическими странами. Таким образом, угроза войны на два фронта – это реалии того времени, и в Кремле не могли не видеть этого.

На этом фоне Япония решает предпринять попытку реванша за поражение у озера Хасан годом ранее. Нужно понимать и ещё одно обстоятельство: в 1937 году Квантунская армия вторглась в Китай, где прочно увязла на годы. Вторжение на территорию Монголии в мае 1939 года было нужно Японии в том числе для того, чтобы вынудить Советский Союз отказаться от помощи Китая в его освободительной борьбе. В Китае находились наши военные советники, советские лётчики сражались в небе Китая, туда поставлялись вооружения и материалы. Фактически, Советский Союз был единственной страной, которая в критический момент не бросила Китай сражаться в одиночку, предоставив Чан Кайши военную помощь.

Ещё одной причиной вторжения в Монголию, по мнению Ю. Никифорова, стала попытка японского правительства оказать давление на Великобританию и США и благодаря ссылкам на сдерживание советской угрозы выйти из-под американских экономических санкций. Что им, кстати, отчасти и удалось – санкции были отложены как раз на период конфликта с Советским Союзом.

Между тем, западные страны на дальнем Востоке вели по сути ту же политику, что и в Европе. Об этом напомнил старший научный сотрудник Центра истории войн и геополитики Института всеобщей истории РАН Дмитрий Суржик. Согласно японо-британскому Соглашению Арита – Крейги 1939 года, признавались все территориальные захваты Японии в Китае, где японцам фактически развязывались руки – с условием, что это не затронет британских интересов. Точно так же англичане пытались сдерживать Гитлера в Европе. И, как мы знаем, тоже безуспешно.

Нужно понимать, что на тот момент японское руководство продолжало колебаться, в какую сторону направить дальнейшую экспансию. «Северный» вариант предполагал вторжение на советский Дальний Восток и полномасштабную войну в союзе с гитлеровской Германией против СССР. Для этого, соответственно, требовалось развивать сухопутную армию. Согласно «южному» сценарию, который и был, в конце концов, принят, удар нацеливался на колонии западных держав в Юго-Восточной Азии, а для этого нужен был мощный военно-морской флот.

Халхин-Гол стал масштабной пробой сил и он же дал японскому руководству чёткое понимание того, что к войне на севере их страна пока ещё не готова. Однако, если бы поражение японских войск на Халхин-Голе не было столь решительным, кто знает, не перерос ли бы этот локальный конфликт в полномасштабную войну. Во всяком случае, до Халхин-Гола многие в Японии всерьёз рассчитывали на успех в случае начала войны между Германией и СССР.

В этой сложной обстановке Г. К. Жукову удаётся провести эффективную операцию на окружение и продемонстрировать Японии мощь Красной армии, быстро разгромив вторгшиеся на территорию Монголии войска японцев. В сочетании с подписанием Договора о ненападении с Германией, которое в Японии восприняли как удар ножом в спину, это привело к серьёзному внутриполитическому кризису. Японский Кабинет министров ушёл в отставку, и уже теперь, постфактум мы знаем: как бы тяжело ни приходилось Красной армии в 1941 – 42 годах, Япония так и не решилась выступить против Советского Союза. Вот что в действительности означает победа на Халхин-Голе.

И последнее. Бои на Халхин-Голе не только предотвратили возможность масштбаной войны Советского Союза на два фронта, но дали и позитивный боевой опыт Красной армии. Причём в этом случае наши войска обошлись малой кровью – японские потери превышали советские многократно.

По определению известного российского военного историка А. Исаева, Халхин-Гол стал для Г. К. Жукова тем же, чем был Тулон для Наполеона. Жуков воспользовался предоставленным ему судьбой шансом отличиться и приобрёл незаменимый победный опыт, который очень пригодился ему лично и всей Красной армии в большой войне с немцами.

Также по теме

Новые публикации

Слово «апокалипсис» будоражит воображение, рисуя картины глобальных трагедий, разрушения и конца света. Однако его значение гораздо глубже и многограннее, чем просто синонимичное обозначение какой-либо катастрофы. Выясним, какие смыслы транслирует данное существительное.

Слово «апокалипсис» будоражит воображение, рисуя картины глобальных трагедий, разрушения и конца света. Однако его значение гораздо глубже и многограннее, чем просто синонимичное обозначение какой-либо катастрофы. Выясним, какие смыслы транслирует данное существительное.  11 июля 1810 года в Москве торжественно открыли Странноприимный дом – одну из первых больниц для бедных, построенную на частные пожертвования. Сегодня это один из крупнейших в России многопрофильных центров экстренной медицинской помощи. В его истории соединились имена выдающихся людей своего времени.

11 июля 1810 года в Москве торжественно открыли Странноприимный дом – одну из первых больниц для бедных, построенную на частные пожертвования. Сегодня это один из крупнейших в России многопрофильных центров экстренной медицинской помощи. В его истории соединились имена выдающихся людей своего времени.

Председатель президиума Международного совета российских соотечественников, потомок первой волны русской эмиграции Пётр Петрович Шереметев объявил о решении переехать в Россию. В своём интервью он рассказывает, что побудило его к переезду, и о своих дальнейших планах на родине.

Председатель президиума Международного совета российских соотечественников, потомок первой волны русской эмиграции Пётр Петрович Шереметев объявил о решении переехать в Россию. В своём интервью он рассказывает, что побудило его к переезду, и о своих дальнейших планах на родине.  Составные лексемы с дефисным написанием двух или более элементов часто вызывают затруднения при склонении и определении рода. Умение правильно их употреблять в речи – важный показатель грамотности. Предлагаем разобраться в грамматических тонкостях конструкций типа музей-усадьба, прайс-лист, счет-фактура и др.

Составные лексемы с дефисным написанием двух или более элементов часто вызывают затруднения при склонении и определении рода. Умение правильно их употреблять в речи – важный показатель грамотности. Предлагаем разобраться в грамматических тонкостях конструкций типа музей-усадьба, прайс-лист, счет-фактура и др.  Уже три месяца Полина Квитных, уроженка Красноярска, преподаёт русский язык детям и подросткам в Нигере. Её ученики уже не представляют своей жизни без знакомства с новыми русскими словами, играми с матрёшками и весёлых песенок из советских мультфильмов, которые включают в Русском доме на переменах.

Уже три месяца Полина Квитных, уроженка Красноярска, преподаёт русский язык детям и подросткам в Нигере. Её ученики уже не представляют своей жизни без знакомства с новыми русскими словами, играми с матрёшками и весёлых песенок из советских мультфильмов, которые включают в Русском доме на переменах.

3 июля в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» состоялся круглый стол «Курс на грамотность! Как сохранить русский язык в эпоху цифровизации», организованный Союзом журналистов Москвы. Участники круглого стола – представители государственных структур, отраслевых объединений, академического сообщества, преподаватели и студенты журналистских и гуманитарных факультетов – обсудили важнейшие аспекты современной языковой ситуации.

3 июля в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» состоялся круглый стол «Курс на грамотность! Как сохранить русский язык в эпоху цифровизации», организованный Союзом журналистов Москвы. Участники круглого стола – представители государственных структур, отраслевых объединений, академического сообщества, преподаватели и студенты журналистских и гуманитарных факультетов – обсудили важнейшие аспекты современной языковой ситуации.