За сказами и малахитом. На родину Бажова едут со всего мира

Сергей Виноградов19.02.2019

Японка Юми выучила русский язык, переехала жить в Россию и объездила весь Урал, потому что в детстве её мама читала ей сказы русского писателя Павла Бажова по-японски. Очарование мира малахитовых мастеров, изумрудных ящерок и горных волшебниц не теряется при переводе на иероглифы или арабскую вязь. Ежегодно в дом-музей Павла Бажова, расположенный в Екатеринбурге, приезжают гости из многих стран мира. «Я лично знаю человек пять, которые переехали на Урал из-за Бажова и его сказов», – рассказала корреспонденту «Русского мира» директор музея Екатерина Кислова.

В дни празднования 140-летия Павла Бажова «Русский мир» выяснил, что бажовский маршрут, по которому ежегодно ездят тысячи россиян и иностранцев, помимо прочего включает в себя флигель при заводе, где вырос Бажов, и цех, в котором работал его отец. Узнали мы и о том, что малахита, прославленного сказочником на весь мир, на Урале давно не добывают, зато слава о местных мастерах гремит по всему свету – малахитовые шкатулки разлетаются на все континенты.

Коттедж Коковани

Историю про японку «Русскому миру» рассказали в музее Павла Бажова. Девушка-японка необыкновенно долго изучала каждый экспонат, вчитываясь в русские указатели и описание. На предложение музейщиков помочь ответила по-русски: «Спасибо, я сама». Разговорились. Японка поведала о том, как сказы Бажова изменили её жизнь. По словам Екатерины Кисловой, иностранцы заглядывают в музей довольно часто.

«В основном, это группы, которые приезжают в университет, расположенный напротив музея, – говорит директор. – Им показывают достопримечательности и к нам приводят. Но бывают у нас и отдельные иностранные туристы. Кого-то привлекает архитектура нашего музея, который располагается в избе с печью, и они заглядывают посмотреть на традиционный русский быт. Но есть и такие, которые читали сказы Бажова и любят его. Ещё приходят иностранцы, которые изучают русский язык. Нам показывали учебник по русскому языку для иностранцев, где приводятся тексты Павла Бажова. Вообще, довольно интересно, как переводят сказы, в которых совершенно особенный язык. Мне рассказывали, что в английском переводе “Серебряного копытца” жилище старика Коковани названо коттеджем. Хочу посмотреть, как они переведи фразу “испеклась у меня чирла-то”. Чирла – это яичница».

В юбилейные недели января и февраля (Павел Петрович Бажов родился 15 (27) января 1879 года) поток посетителей серьёзно вырос. Помимо иностранцев и гостей из российских регионов толпами шли уральцы. Так и объясняли музейщикам – мол, прочитали про юбилей земляка, решили с семьей выбраться.

«Многие люди представляют себе Бажова бородатым колдуном, который живёт в лесу, – говорит Екатерина Кислова. – В нашем музее посетители знакомятся с другим Бажовым, у которого была удивительная жизнь, насыщенная событиями. Он вовсе не инфернальное существо, которое записало тайные знания, а учёный, скрупулёзно изучавший Урал. Когда начинаешь изучать биографию, вся магия уходит. Бажов был эрудированным, грамотным и очень основательным человеком. Он учит нас – делай то, что в твоих силах, но делай качественно. И никакой мистики».

Бажов работал учителем и журналистом. В газете он возглавлял отдел писем от рабочих и крестьян, ежедневно в газету приходили порядка шестисот писем, которые он должен был прочитать по рабочей необходимости. Урал он изучал из нескольких источников – занимался в архивах, собирал фольклор и старался понять мироощущение уральского жителя. Трудно поверить, но до хозяйки медной горы Павел Бажов доехал на велосипеде. Работая учителем, купил двухколёсный транспорт и ездил на нём по деревням и заводам, где иногда поселялся на непродолжительное время. Из писем, поездок и архивов выросли бажовские сказы.

«До 1934 года с фольклором было опасно работать, – продолжает директор музея Павла Бажова. – Власти не приветствовали изучение народных верований. Ситуация резко изменилась после слов Максима Горького о том, что страна теряет народную культуру, что необходимо изучать фольклор. Свои первые сказы он пишет для фольклорного сборника, выдавая за рабочий фольклор собственные художественные тексты с фольклорными элементами».

Уральские сказы на 60 языках

Во время юбилейных торжеств по случаю 140-летия Бажова многократно говорилось о том, что писатель открыл Урал миру. Показал рабочий край как землю, где живёт волшебство. Его сказы переведены на шестьдесят языков мира и постоянно переиздаются. В Екатеринбурге и окрестностях есть много интересного для поклонников творчества Павла Бажова.

Место его рождения – Сысертский завод, ныне город Сысерть. Здесь работает в музей, в котором можно узнать о детских годах Бажова и условиях труда заводских рабочих. В городе Полевской можно посетить экспозицию на местном старинном заводе, на котором работал отец Бажова. А старожилы покажут, в каком месте на Думной горе стояла сторожка бажовской «Арины Родионовны» – старика-мастерового Слышко, к которому бегал в детские годы послушать побывальщину о старой жизни будущий писатель.

Люди, которые связаны с бажовскими местами на Урале, сетуют на то, что туристов не так много, как хотелось бы. Большинство посетителей – это школьники из Екатеринбурга и других уральских городов или одиночные туристы, очарованные сказами. Первые приезжают на экскурсионных автобусах, вторые – на рейсовых (Сысерть и Полевской располагаются в 40 км от уральской столицы). Не хватает инфраструктуры, сувенирной линейки и чётко проработанного маршрута с рекламными буклетами на русском и иностранных языках. А потому и туристические фирмы проявляют вялый интерес к бажовскому наследию.

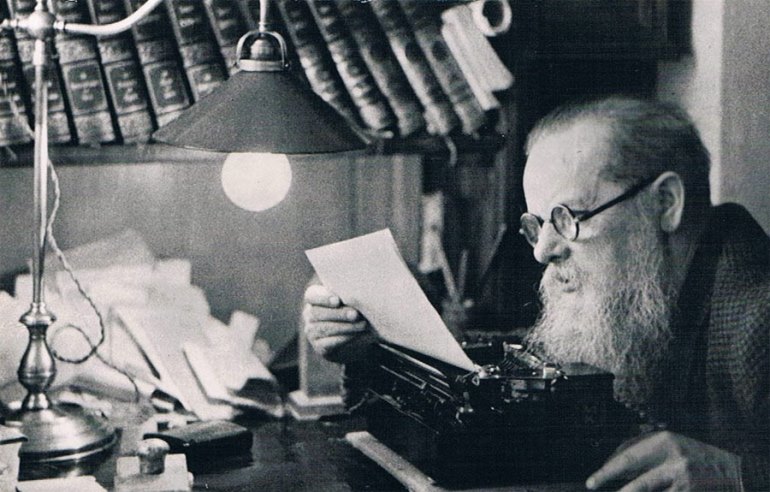

Ну а в народный музей энтузиаста-краеведа из деревни Раскуиха Полевского района Владимира Ушакова вообще редкий поклонник уральских сказов доберётся. Между тем музей уникален не только личностью основателя, написавшего о Павле Бажове книгу, но и самой крупной в крае коллекцией фотографий писателя.

«Когда я собирал информацию для книги, разыскал в наших землях четыре семьи, чьи отцы и деды работали с Павлом Бажовым, – рассказал Владимир Ушаков корреспонденту «Русского мира». – Получился уникальный материал. Они люди деревенские, отзывчивые, передали мне книги Бажова с его дарственными надписями. А семья фотокорреспондента Ивана Николаевича Тюфякова передала мне весь его фотоархив. Там не только снимки, но и негативы. В моей книге напечатаны больше двухсот фотографий Бажова. А сейчас выставка вышла к юбилею. Меня спрашивают – как такого качества добился, чем ретушировал? А я отвечаю – ничем, с негативов печатал».

При ответе на вопрос о развитии местного туризма, у Владимира Ушакова загораются глаза. «Часто получается так, что о Бажове по большому счёту вспоминают перед юбилеями, а это обидно, ведь показать и рассказать нам есть что, – говорит он. – Сейчас ощущается, что государство повернулось лицом к развитию внутреннего туризма. Надеюсь, и бажовский Урал от этого выиграет».

Малахит из Конго

Во многом благодаря Павлу Бажову камень малахит сегодня известен каждому школьнику. Бажов употребил всё своё писательское мастерство, чтобы показать всю красоту уральского камня. Между тем в сувенирных лавках уральского малахита не найти, нужно идти к антикварам и переплачивать втридорога. Малахит на Урале не добывают уже многие десятилетия.

«Когда Бажов писал сказы, малахит фактически уже не добывали или добывали в очень маленьких количествах, – объясняет Екатерина Кислова. – Последняя большая глыба малахита, найденная в Нижнем Тагиле, ушла на строительство Исаакиевского собора. Увидеть настоящий уральский малахит можно в нашем музее, в котором установлена скульптура Павла Бажова из мрамора, и в руках у него – кусочек малахита».

Хозяйка медной горы. Скульптура в Горном парке им. Бажова (г. Златоуст). Фото: pikabu.ru

Своего малахита нет, а мастера остались, и они работают с привозным малахитом – из африканского Конго. Одни занимаются этим, потому что родились в семье мастеров, и было, у кого поучиться, другие приобщились к ремеслу, увидев неплохую возможность для заработка. Ведь «уральский мастер» – раскрученная торговая марка. Сами мастера рассказали о том, что во всём Екатеринбурге малахитом занимаются около 10 человек – камень трудный, а ожидания заказчиков завышены. В городе поняли, что профессия эта умирающая и в последние годы стали открываться кружки по работе с камнем для школьников и подростков.

Уралец Юрий Карандаев занялся работой с камнем около тридцати лет назад. Выпускник столичной «Бауманки», в начале 1990-х годов он не увидел будущего в профессии инженера и нашёл спасение в прошлом – увлёкся историей Урала и сказами Бажова. Начинал с того, что работал на кухне в семейном общежитии, а сейчас сам стал «хозяином медной горы» – его мастерская объединила лучших мастеров, в том числе учеников самого Юрия Карандаева, и выполняет заказы для российских и иностранных клиентов.

По словам мастера, традиции работы с камнем на Урале живы. А самым приятным в своей работе он считает ощущение, что «никто кроме нас так не может». Наверное, Павел Бажов мог бы поставить это эпиграфом к любой из своих книг.

Также по теме

Новые публикации

Председатель президиума Международного совета российских соотечественников, потомок первой волны русской эмиграции Пётр Петрович Шереметев объявил о решении переехать в Россию. В своём интервью он рассказывает, что побудило его к переезду, и о своих дальнейших планах на родине.

Председатель президиума Международного совета российских соотечественников, потомок первой волны русской эмиграции Пётр Петрович Шереметев объявил о решении переехать в Россию. В своём интервью он рассказывает, что побудило его к переезду, и о своих дальнейших планах на родине.  Составные лексемы с дефисным написанием двух или более элементов часто вызывают затруднения при склонении и определении рода. Умение правильно их употреблять в речи – важный показатель грамотности. Предлагаем разобраться в грамматических тонкостях конструкций типа музей-усадьба, прайс-лист, счет-фактура и др.

Составные лексемы с дефисным написанием двух или более элементов часто вызывают затруднения при склонении и определении рода. Умение правильно их употреблять в речи – важный показатель грамотности. Предлагаем разобраться в грамматических тонкостях конструкций типа музей-усадьба, прайс-лист, счет-фактура и др.  Уже три месяца Полина Квитных, уроженка Красноярска, преподаёт русский язык детям и подросткам в Нигере. Её ученики уже не представляют своей жизни без знакомства с новыми русскими словами, играми с матрёшками и весёлых песенок из советских мультфильмов, которые включают в Русском доме на переменах.

Уже три месяца Полина Квитных, уроженка Красноярска, преподаёт русский язык детям и подросткам в Нигере. Её ученики уже не представляют своей жизни без знакомства с новыми русскими словами, играми с матрёшками и весёлых песенок из советских мультфильмов, которые включают в Русском доме на переменах.

3 июля в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» состоялся круглый стол «Курс на грамотность! Как сохранить русский язык в эпоху цифровизации», организованный Союзом журналистов Москвы. Участники круглого стола – представители государственных структур, отраслевых объединений, академического сообщества, преподаватели и студенты журналистских и гуманитарных факультетов – обсудили важнейшие аспекты современной языковой ситуации.

3 июля в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» состоялся круглый стол «Курс на грамотность! Как сохранить русский язык в эпоху цифровизации», организованный Союзом журналистов Москвы. Участники круглого стола – представители государственных структур, отраслевых объединений, академического сообщества, преподаватели и студенты журналистских и гуманитарных факультетов – обсудили важнейшие аспекты современной языковой ситуации.  Привычные слова часто хранят в себе удивительные истории, стоит только обратить внимание на их древние корни. Сегодня мы проследим за увлекательной эволюцией одного из таких корней и обнаружим неожиданную связь между словами «опекун», «печень», «беспечный» и др. Если открыть «Словообразовательный словарь…» А. Н. Тихонова, то можно увидеть, что слова «обеспечение», «печень», «беспечный» и «опекун» не являются однокоренными. Однако исторически в этих лексемах выделяется корень печ-/пек-, который делает данные слова родственными.

Привычные слова часто хранят в себе удивительные истории, стоит только обратить внимание на их древние корни. Сегодня мы проследим за увлекательной эволюцией одного из таких корней и обнаружим неожиданную связь между словами «опекун», «печень», «беспечный» и др. Если открыть «Словообразовательный словарь…» А. Н. Тихонова, то можно увидеть, что слова «обеспечение», «печень», «беспечный» и «опекун» не являются однокоренными. Однако исторически в этих лексемах выделяется корень печ-/пек-, который делает данные слова родственными.