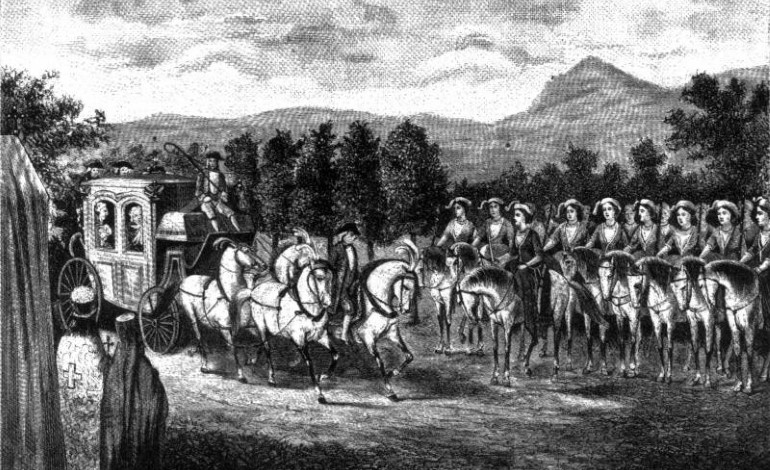

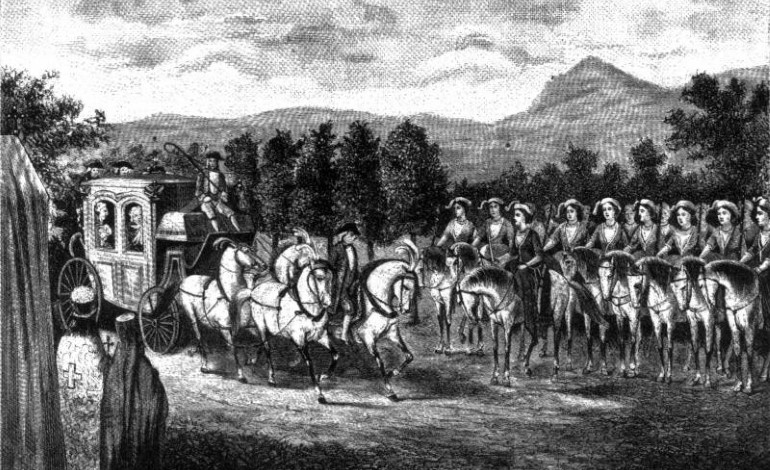

Встреча Екатерины II Амазонской ротой вблизи Балаклавы в 1787 году

Встреча Екатерины II Амазонской ротой вблизи Балаклавы в 1787 году

Государства воюют друг с другом не только с помощью оружия, но и распуская порочащие слухи. Россия чувствовала это на себе веками и продолжает чувствовать. Запуск в обращение басни о «потёмкинских деревнях» – самая успешная операция «чёрного пиара» в истории: ведь этот миф держится уже более двухсот лет.

Даже если вы ничего не знаете о многовековой вражде Англии и Голландии, вам о ней расскажет словарь: Dutch courage («пьяная удаль»), Dutch widow («проститутка»), Dutch bargain («сделка по пьяной лавочке»), Dutch feast («пир, где хозяин напивается первым»), Dutch defence («притворная защита»), double Dutch («галиматья»), in Dutch («в трудном положении»), I’m a Dutchman if («пусть я буду голландцем, если…» имеется в виду – «будь я проклят»). Даже сегодня, когда старинные войны изгладились из памяти, лягушку можно назвать в Англии голландским соловьём, а нестройный хор голландским концертом — вас все поймут. Когда-то эти обороты были порождены злобой, но даже сегодня, пусть и с пометой obs. (устар.), они включаются в большие словари.

А вот «потёмкинские деревни» никакими пометами не снабжаются, густо порхая в Сети, печати и эфире. Хотя давно уже доказано (а умным людям было ясно с самого начала), что это не более чем измышление, порождённое самой низменной завистью.

Запуск в обращение басни о «потёмкинских деревнях» – самая успешная операция «чёрного пиара» в истории: ведь этот миф держится уже более двухсот лет, продолжая работать против страны, во вред которой он был сочинён. Что самое удивительное, работает не только вне России, но и внутри неё.

«Пусть балагурят, а мы дело делаем»

До истоков мифа добрался покойный академик А. М. Панченко. В 1787 г. Екатерина II показывала австрийскому императору Иосифу и иностранным послам свои новые земли: Новороссию и Крым. К Чёрному морю плыли по Днепру от Канева, на ночь причаливая к берегу. На фоне неудач Австрии в турецких делах и плачевного состояния Польши, второй западной соседки России, гостей поразили русские достижения, размах строительства в Екатеринославе (задуманном как «третья столица» Российской империи), Херсоне, Николаеве, Севастополе. Особенно потрясли верфи, со стапелей которых в присутствии гостей были спущены первые корабли. От Екатерины не ускользнула досада некоторых участников поездки. Она писала Потёмкину: «На зависть Европы я весьма спокойно смотрю. Пусть балагурят, а мы дело делаем».

У Потёмкина, главного преобразователя Новороссии и Крыма, было в Петербурге множество завистников и недоброжелателей. Начиная с 1770-х годов они распускали слухи, что все отчёты Потёмкина о его деятельности на юге – прямое надувательство. Приезжие оттуда подвергались пристрастным расспросам о Черноморском флоте, о строительстве городов и укреплений, причём от них ждали только подтверждения того, что всё это воздушные замки. Кто-то, чтобы не разочаровать собеседника, отвечал уклончиво, тем подкрепляя слухи.

Когда участники «крымского путешествия» императрицы вернулись в столицу, враги Потёмкина набросились на них с вопросами: ведь правда, никакого Херсона и Севастополя на самом деле нет? Никаких кораблей и крепостей? Их ждало разочарование, слухи стали утихать.

Potemkinische Dorf

Прошло 22 года – и вдруг бывшего поверенного Саксонии при русском дворе, Георга-Адольфа фон Гельбига, который даже не был участником путешествия, посетило (под влиянием новых политических обстоятельств) озарение. В 1809 году он издал книгу «Потёмкин Таврический», где поведал, что селения по Днепру были декорациями, которые перевозили по ночам и собирали на новом месте, а скот перегоняли. Он дошёл до того, что утверждал, будто кто-то из спутников императрицы даже узнавал «в лицо» некоторых коров. Технически такое перемещение скота, людей и декораций было бы невозможно даже в наши дни, 230 лет спустя, но просвещённая публика в подобных вещах не сильна. Гельбиг придумал и выражение Potemkinische Dorf – «потёмкинская деревня».

Строго говоря, гипотеза о ненастоящих деревнях в последние годы правления Екатерины II пришла в голову другому иностранцу, французу де Пилесу. Он то ли услышал от кого-то, то ли умозаключил сам, что поселения вдоль маршрута наверняка должны были быть декоративными, а крестьяне – не местными, и написал об этом в 1790-е годы буквально несколько строк. Эти строки могли попасть на глаза Гельбигу и дополнительно вдохновить его, если он в этом нуждался.

Восторг, охвативший Европу после книги Гельбига, не поддаётся описанию. Какая психологическая компенсация! Элита стиснутых своей географией стран смогла сказать себе: все русские победы, приобретения, крепости, верфи, корабли, вся Новороссия – просто намалевано на холсте, ура!

Как отмечает Панченко, ни в одном из путевых дневников участников путешествия нет ни единого упоминания о чём-то подобном. Позже россказни Гельбига подхватил лишь один из них, швед Иоанн-Альберт Эренстрем, прожжённый авнтюрист, который не раз стоял, пишет Панченко, «у позорного столба и однажды чуть не потерял голову на эшафоте». Что же до Гельбига, его лживость изобличает, в числе прочего, следующее: несколькими месяцами раньше своей книги о Потёмкине он выпустил другую книгу, «Русские избранники» (Russische Günstlinge), с главой о Потёмкине – но без бутафорских селений и ряженых пейзан.

Двести лет спустя

После Гельбига прошло два века с лишним, но вот сегодняшние заголовки зарубежных статей о России: «Политика потёмкинских деревень в России» (Christian Science Monitor); «Нераспространение по-русски — потёмкинская деревня» (National Review); «Экономический рост потёмкинского пошиба» (Welt am Sonntag); «Потёмкинский валовой внутренний продукт» (The Wall Street Journal); «Потёмкинская Россия» (Le Monde); «Путинская потёмкинская Россия» (United Press International); «Потёмкин свободного рынка» (The Wall Street Journal); «Потёмкинский компромисс» (The Wall Street Journal), «Потёмкин XXI века» (Newsweek) и так далее.

Читаем у канадского журналиста Марка Чепмэна (кстати, его статья называется «Где я получил диплом? В Потёмкинском университете, штат Калифорния» и речь в ней о сотнях фирм в США и Англии, торгующих фальшивыми дипломами известных вузов): «Я устал от беззаветной любви этих русофобствующих источников “новостей” к слову “Потёмкин”, которое они используют в качестве определения ко всему. Поисковик выдает 6 страниц упоминаний слова “Потёмкин”, причем лишь два раза в прямом смысле: броненосец “Потёмкин” и фамилия человека. Но других ссылок просто не счесть: “потёмкинские деревни”, “потёмкинские города”, “потёмкинские мониторы”, “потёмкинские сокращения”, “потёмкинские президенты”, “потёмкинские съезды”, “потёмкинские тюрьмы”, “потёмкинские проекты”. Что с вами, ребята? Это от лени или от отсутствия воображения?»

Поражают даже не штампы мышления, поражает сила страсти. Живучесть «потёмкинской» басни — факт западной, а не русской истории. Такое неравнодушие Запада к России напоминает отношение мальчика, дергающего девочку за косу, чтобы она обратила на него внимание, признала, что он лучше всех, и полюбила.

Как вырвалось у Макса Хастингса, обозревателя газеты «Гардиан» (в номере от 27 ноября 2006 года), «в нашей реакции на их (русских) поведение есть что-то от горечи отвергнутых ухаживаний (something of the bitterness of rejected courtship)». В свете этого объяснения феномен западной страсти к «потёмкинскому» ярлыку становится понятнее.

Загадка в другом. Почему десятки наших публицистов продолжают использовать басню о «потёмкинских деревнях»? Трудно себе представить интеллигентных российских авторов, которые ни разу за десятилетия после появления работы А. М. Панченко не услышали хотя бы краем уха, что потёмкинская мифологема – злонамеренная выдумка. Или они недостаточно интеллигентны?

И чтобы закончить с «потёмкинской» темой. «В преддверии недавней встречи Большой Восьмерки в городе Эннискиллен (Северная Ирландия) витрины закрывшихся (в связи с кризисом) магазинов были завешаны изнутри огромными фотографиями, создававшими у проезжающих мимо впечатление процветающего бизнеса».

(Не верите? Вот то же сообщение по-английски: «In preparation for hosting the July 2013 G8 summit in Enniskillen, Northern Ireland, large photographs were put up in the windows of closed shops in the town so as to give the appearance of thriving businesses for visitors driving past them».)