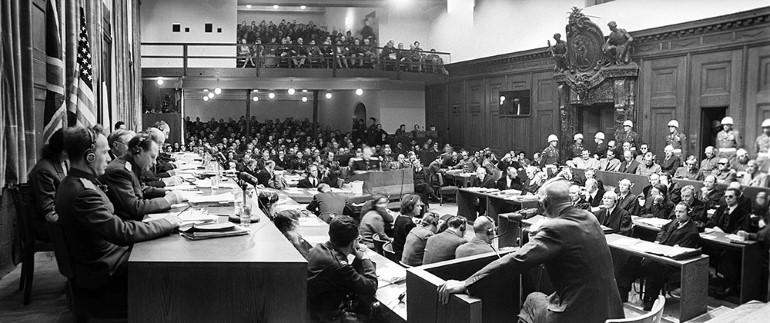

20 ноября 1945 года в тихом германском городке начался громкий судебный процесс по делу нацистских военных преступников. Длился он 10 месяцев и 10 дней, но внимание к нему со стороны широкой публики не ослабевало ни на миг. Многим хотелось узнать правду о том, почему весь мир на долгие годы погрузился в страшную войну.

Впрочем, сейчас Нюрнбергский процесс тоже притягивает к себе историков, юристов, политиков и журналистов, и не только по юбилейным датам. Правда, по совсем другим, нежели 70 лет тому назад, причинам.

Идея привлечь к ответственности нацистских преступников, причём не столько исполнителей, сколько тех, кто отдавал приказы сверху, возникла ещё в 1942 году. А высказало её советское правительство, которое потребовало тщательно расследовать военные преступления немцев в оккупированных ими странах и учредить для этого особый Международный военный трибунал. Руководство и Великобритании, и Соединённых Штатов первое время отмахивались от такого предложения. Так, Уинстон Черчилль неоднократно заявлял, что нацистскую верхушку нужно казнить без суда. За физическое уничтожение без всяких там сантиментов или «при попытке к бегству» высказывались многие американские дипломаты и генералы, да и простые граждане тоже. Но советской стороне, пострадавшей неизмеримо больше остальных, удалось настоять на правовом решении вопроса.

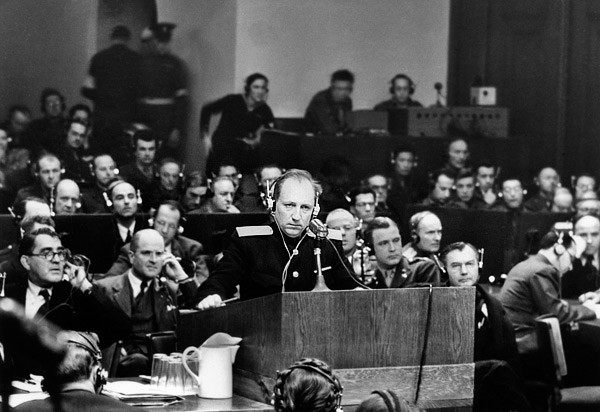

Прокурор Руденко на Нюрнбергском процессе

Суд, причём по всем правилам, нужен был для того, чтобы поставить в истории нацизма даже не последнюю точку, а пронзительный восклицательный знак. Чтобы наглядно показать всем, что натворили нацисты, прежде чем сдались на милость победителям. Конечно, была у этого процесса и весьма непростая, «тонкая» политическая подоплёка. Союзникам требовалось взвалить на немцев всю вину за Вторую мировую войну. Доказать, что они издавна готовились к агрессии, первые напали, а значит, являются виновниками невиданной трагедии. Иначе пришлось бы «извиняться» за Мюнхенский сговор, благодаря которому Германия получила «зелёный свет» на Востоке. Или оправдывать нападение на «мирную» Финляндию. И пришлось бы так или иначе признать, что война, по сути, вспыхнула общими стараниями… Но победителей не судят.

И подсудимые, и те, кто впоследствии постарается их оправдать, указывали на эти «детали». Однако в ходе процесса, за подготовку и проведение которого его организаторам можно поставить «отлично», сразу же выяснилось главное. Никто не заставлял нацистов, нападая на соседей, нарушать все правила войны и уничтожать людей в таких количествах. Никто не заставлял их позабыть, что СССР в 1931 году присоединился к Женевской конвенции об обращении с военнопленными, и методично истреблять несколько миллионов наших сограждан, попавших в плен. И никто не мешал хоть на миг задуматься о том, чем могут обернуться их фантастические проекты. А обернулись они такими преступлениями, от которых даже непробиваемый Герман Геринг опускал глаза или прятал их за чёрными очками.

Можно сколь угодно спорить о том, что было неправильно в самом процессе, но его значение от этого нисколько не уменьшится. Ведь впервые в истории к ответственности привлекли тех, кто отдавал приказы в кабинетах и, казалось, за отсутствием прямых доказательств избежит возмездия. Впервые заговорили о невиданных прежде преступлениях – против мира и человечности. Наконец, осуждению подлежали не только люди, но и организации, и даже идеология. А опыт, полученный благодаря Нюрнбергу, сдвинул с мёртвой точки все прежние ленивые попытки создать международный суд.

Но едва минуло полвека, как в Европе, всё-таки избежавшей самых вопиющих нацистских зверств, начались открытые разговоры о том, что у Второй мировой был ещё один виновник. Тоталитарный Советский Союз, а проще говоря – Россия. А теперь эта мода, не получившая должный отпор с нашей стороны, вышла на официальный уровень и превратилась в мощное средство той самой информационной войны, которая в чём-то будет пострашнее Второй мировой.

Геринг и Гесс на процессе

Чтобы убедиться в серьёзности положения, давайте вспомним, что в 2006 году ПАСЕ приняла резолюцию «О необходимости международного осуждения преступлений тоталитарных коммунистических режимов». В 2009 году «вдруг» явилась резолюция ОБСЕ «О воссоединении разделённой Европы», в которой сталинизм приравнивается к национал-социализму. Потом ещё были пожелания запретить отрицание преступлений коммунизма, настойчивые конференции на тему «Правовое урегулирование коммунистических преступлений» и, наконец, открытые призывы устроить Нюрнберг – 2.

Кто-то от слов перешёл к делу. Например, в Прибалтике восстановили «доброе имя» легионеров, а на Украине – участников повстанческой армии, которые служили в войсках СС, организации, запрещённой приговором Нюрнбергского трибунала. Разрешили всяческие шествия под свастикой, опять же запрещённой в 1946 году. А потом начались судебные преследования тех, кто был партизаном и воевал в Красной армии. Большей частью неудачные, но вытрясшие душу у ветеранов. И вслед за этим как-то «сами собой» стали появляться первые, и теперь уже многочисленные жертвы, на которых многие европейцы попросту не обращают внимание…

Не стоит недооценивать опасности всех этих явлений. Давний, но справедливый Нюрнберг сейчас может легко превратиться в удобный прецедент. В пример того, как можно и нужно засудить, а не осудить «неправильную» страну. Ведь удалось же в рамках ООН создать Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге. Тот самый, судьи которого с удовольствием разбирали дела сербов, но упускали из виду продажу человеческих органов албанцами и, по сути, довели до смерти Слободана Милошевича. И кто поручится, что в разгар негласных войн следующий трибунал не окажется нацеленным против России?

Однако нам Нюрнберг нужен гораздо больше, чем кому бы то ни было. Ведь это же победа – правовая, идейная, моральная, духовная и информационная! Победа, позволившая показать всему миру не только преступления нацистов, но и решающий вклад нашей страны в их разгроме. И забывать о такой победе, а тем более отдавать её, нам никак не годится.