Слово «апокалипсис» будоражит воображение, рисуя картины глобальных трагедий, разрушения и конца света. Однако его значение гораздо глубже и многограннее, чем просто синонимичное обозначение какой-либо катастрофы. Выясним, какие смыслы транслирует данное существительное.

Слово «апокалипсис» будоражит воображение, рисуя картины глобальных трагедий, разрушения и конца света. Однако его значение гораздо глубже и многограннее, чем просто синонимичное обозначение какой-либо катастрофы. Выясним, какие смыслы транслирует данное существительное. Русский солдат на детском рисунке

Георгий Осипов07.10.2014

Во все времена мальчишки любили рисовать войну. А рисовать её можно по-разному. Когда бой идёт на улицах твоего родного города или села — это одно. Когда твой город или село находятся в глубоком тылу, но тем не менее следы войны видны буквально на каждом шагу — это другое. И, наконец, можно просто пытаться изобразить то, что слышишь по радио или от взрослых, читаешь в газетах.

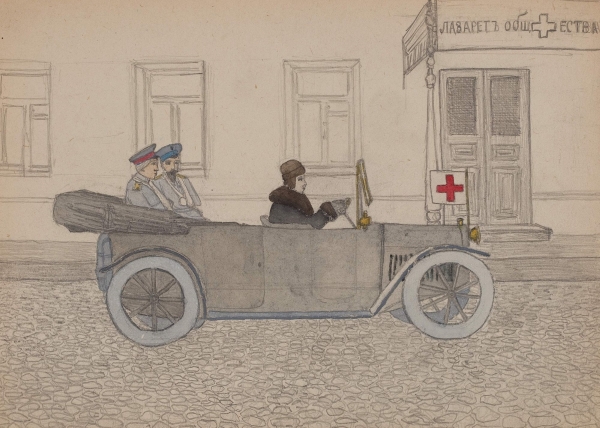

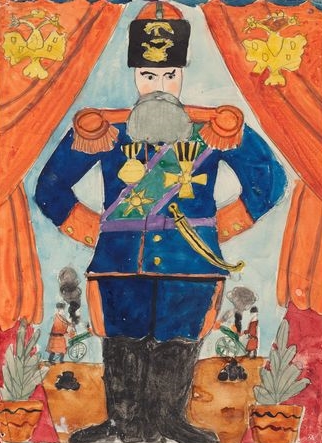

Во все времена мальчишки любили рисовать войну. А рисовать её можно по-разному. Когда бой идёт на улицах твоего родного города или села — это одно. Когда твой город или село находятся в глубоком тылу, но тем не менее следы войны видны буквально на каждом шагу — это другое. И, наконец, можно просто пытаться изобразить то, что слышишь по радио или от взрослых, читаешь в газетах.От первого варианта московские мальчишки в возрасте от семи до тринадцати, чьи рисунки в количестве двухсот представлены в Историческом музее на выставке «Я хочу быть русский солдат!», были, по счастью, избавлены — Москва в Первой мировой непосредственно не участвовала.

Медсёстры-аристократки и ящики для газет

А вот остальные дают посетителю возможность не только оценить, но и поразмышлять. Оценить в первую голову наблюдательность и меткость детского глаза.

А вот остальные дают посетителю возможность не только оценить, но и поразмышлять. Оценить в первую голову наблюдательность и меткость детского глаза.Только одна деталь. Во многих музеях можно увидеть сотни и тысячи фотографий, запечатлевших облик русских городов после 1 августа 1914-го — и прифронтовых, и тыловых.

Всё знакомо: лазареты и санитарные вагоны, раненые на улицах и в госпиталях, перевозка раненых в автомобилях, выгрузка раненых из поездов и трамваев, сёстры милосердия, пленные немцы и австрийцы — тоже в трамваях, подарки солдатам, флаги союзных держав. Но ни на один снимок не попали скромные, неброские деревянные ящики с надписью «Газеты для раненых», развешанные на улицах. Всё просто — раз пострадавшие в боях не могут выйти на улицу, то принесём им уже прочитанные нами газеты в палаты. И ничего, что они будут даже двух- или трёхдневной давности, в больничных коридорах и таких не водилось. Таких ящиков у нас, между прочим, почему-то не было во время Второй мировой...

Пикассо как-то сказал: «Всякий ребёнок — гениальный художник, трудность только в том, чтобы оставаться таким ребёнком как можно дольше». До «как можно дольше» этим навеки оставшимся юными (ни о ком из тех, кто подписал свои рисунки, сведений не сохранилось) пацанам из ГИМа ещё далеко, а потому они зрят в корень. И даже, похоже, не очень отдавая себе в этом отчёт.

Вот раненый офицер у столика пьёт чай — но по «интонации» рисунка видно, что сей добрый молодец особенно гордится своими усами. Вот медсестра — глаз ребёнка сразу видит её тонкую талию и гордую осанку, и без комментариев ясно, что перед нами — сестричка из природных аристократок. А вот японский офицер. Союзник, между прочим. Но что-то, при всей внешней несомненной бравости, есть в нём подспудно отталкивающее: детский-то ум наверняка хранит совсем ранние воспоминания о войне десятилетней давности. Турецкий офицер, правда, выглядит и вовсе каким-то экзотическим чудовищем из зверинца...

Вот раненый офицер у столика пьёт чай — но по «интонации» рисунка видно, что сей добрый молодец особенно гордится своими усами. Вот медсестра — глаз ребёнка сразу видит её тонкую талию и гордую осанку, и без комментариев ясно, что перед нами — сестричка из природных аристократок. А вот японский офицер. Союзник, между прочим. Но что-то, при всей внешней несомненной бравости, есть в нём подспудно отталкивающее: детский-то ум наверняка хранит совсем ранние воспоминания о войне десятилетней давности. Турецкий офицер, правда, выглядит и вовсе каким-то экзотическим чудовищем из зверинца...Некоторые юные живописцы — явно бессознательно — устремлены просто-таки на десятилетия вперёд. Вот вырванный из тетрадки в линейку двойной листок — скудость материала и колорита (только чёрные чернила) обнаруживает, что автору, первокласснику, не просто хотелось, а ОЧЕНЬ хотелось графически выразить свою мысль. Мысль изобразила некое квадратное чудовище с квадратным же подбородком, вооружённое — вооружение изображено опять-таки линиями под прямыми углами — с таким же противогазом. 1914 год, между прочим. А рисунок вполне мог бы получить эдак через полвека ну... скажем осторожно... поощрительную премию на каком-нибудь конкурсе пиктограмм. Тевтонская военщина: минимумом средств — максимум содержания. Хоть сейчас на антивоенный значок или плакат.

Некоторые рисунки просто — если применимо такое слово к военной теме — умиляют. Вот бомбардировка Реймсского собора — всё равно не оторваться, несмотря на то, что автор явно знает о выдающемся памятнике архитектуры лишь понаслышке. Или, например, бой дирижабля с броненосцем. Ну что тут скажешь — через четверть века такое никакой фантаст себе не представит. Обратим внимание и на то, что, в отличие от самолётов, подводных лодок, бронемашин, танков на детских рисунках нет. Может быть, мальчишки их просто плохо представляли себе, ведь в русской армии танков не было?

Детский рисунок как артефакт

И чем дальше смотрит посетитель выставку (её автор — Евгений Лукьянов), тем отчётливее, возможно, у него встаёт вопрос: а как все эти рисунки могли сохраниться? Сохраниться в те времена, когда не только детский рисунок, но и сама детская жизнь шла за бесценок? Тут Историческому музею, надо сказать, просто повезло. Повезло в том, что в 1918 году в него поступил на работу на оставшиеся двадцать два года своей жизни молодой исследователь — в те годы преподаватель мужской гимназии имени Ломоносова, — которого звали Василием Сергеевичем Вороновым — именно его памяти посвящена выставка.

И чем дальше смотрит посетитель выставку (её автор — Евгений Лукьянов), тем отчётливее, возможно, у него встаёт вопрос: а как все эти рисунки могли сохраниться? Сохраниться в те времена, когда не только детский рисунок, но и сама детская жизнь шла за бесценок? Тут Историческому музею, надо сказать, просто повезло. Повезло в том, что в 1918 году в него поступил на работу на оставшиеся двадцать два года своей жизни молодой исследователь — в те годы преподаватель мужской гимназии имени Ломоносова, — которого звали Василием Сергеевичем Вороновым — именно его памяти посвящена выставка.Небольшой биографический очерк о нём и краткий список его публикаций — по преимуществу о народном искусстве — легко найти в Интернете. Но не в них дело, а в том, что Воронов — вполне сознательно — сыграл в признании детского рисунка явлением искусства, по-сегодняшнему говоря, артефактом, такую же роль, какую сыграли для Нико Пиросмани братья Зданевичи, а для Анри Руссо — Альфред Жарри и Амбруаз Воллар. Воронов с юных лет увлёкся детскими рисунками и начал собирать коллекцию, которая к концу его жизни насчитывала более пяти тысяч «единиц хранения».

Как и в случае с русской иконой, мир высокого искусства начал «прозревать» в конце позапрошлого века. «Уже с конца XIX века детские рисунки перестали быть в глазах взрослых кляксами шалости, каракулями невежества; в них усмотрели подлинное творчество — бескорыстное, бессознательное, в котором ребёнок расточает свойственную ему цветистую фантастику и свежесть выражения», — писал один из ведущих критиков журнала «Аполлон».

Где рисунки цесаревича?

А Воронов, чья собирательская деятельность особенно активизировалась с началом Первой мировой, не только размышлял и собирал. Он действовал. Большая часть хранящихся в собрании Исторического музея детских «военных» рисунков была представлена на выставках «Война в рисунках детей» (зима 1915 года) и «Детское творчество» (весна 1916 года), организованных в Москве по его инициативе. При открытии первой из них им был зачитан доклад «Война в рисунках детей». Воронов писал тогда же: «Будущий историк наших дней будет благодарен за каждую правдивую и верную черту, отразившую нашу современность. В будущей громадной летописи о наших днях должны быть строки, вписанные рукой детей, и их рисунки, непосредственно отражающие то, что они видели и о чём думали. Без этих свидетельств летопись наших дней была бы не полна».

А Воронов, чья собирательская деятельность особенно активизировалась с началом Первой мировой, не только размышлял и собирал. Он действовал. Большая часть хранящихся в собрании Исторического музея детских «военных» рисунков была представлена на выставках «Война в рисунках детей» (зима 1915 года) и «Детское творчество» (весна 1916 года), организованных в Москве по его инициативе. При открытии первой из них им был зачитан доклад «Война в рисунках детей». Воронов писал тогда же: «Будущий историк наших дней будет благодарен за каждую правдивую и верную черту, отразившую нашу современность. В будущей громадной летописи о наших днях должны быть строки, вписанные рукой детей, и их рисунки, непосредственно отражающие то, что они видели и о чём думали. Без этих свидетельств летопись наших дней была бы не полна».Очень продуманно и очень тактично выполнен фон выставки — по эмоциональному градусу ей в череде юбилейных проектов, посвящённых Первой мировой, пожалуй, нет равных. Предметы, которые вдохновляли детей на создание «военных» рисунков: деревянные солдатики работы сергиево-посадских кустарей и народные глиняные игрушки, жестяные игрушки фабрики Талаева 1910-х годов, иллюстрированные журналы времён войны, детские книги о войне. Постоянно звучат — как в русском трактире — музыкальные свидетельства эпохи: «То, что я должен сказать», «Последний нонешний денёчек», «Умер, бедняга! В больнице военной...» и другие.

А самый главный «фоновый» экспонат — мундирчик Гвардейского экипажа, принадлежавший цесаревичу Алексею. Между прочим, ровеснику большинству авторов выставки и наверняка предмету их зависти — ведь он мог постоянно бывать с отцом на фронте. Наверняка и он рисовал то, о чём слышал от родителей и их ближних? Но Воронову, если таковые рисунки и имелись, они были, увы, недоступны.

Очень хорошо и то, что к выставке издана небольшая книжка с репродукциями рисунков и небольшой статьёй о Воронове. Возможно, что наконец-то «задышавшей» издательской службе Исторического музея следовало бы подумать и о книге об этом почти забытом ныне учёном и энтузиасте. Ведь все мы были детьми, все мы в разной степени остаёмся ими и сегодня. А значит, не можем не согласиться с Вороновым: «Всякий, кто не слеп и не равнодушен к изобразительному искусству, не может пройти мимо детских рисунков, не полюбив их навсегда».

Также по теме

Новые публикации

Слово «апокалипсис» будоражит воображение, рисуя картины глобальных трагедий, разрушения и конца света. Однако его значение гораздо глубже и многограннее, чем просто синонимичное обозначение какой-либо катастрофы. Выясним, какие смыслы транслирует данное существительное.

Слово «апокалипсис» будоражит воображение, рисуя картины глобальных трагедий, разрушения и конца света. Однако его значение гораздо глубже и многограннее, чем просто синонимичное обозначение какой-либо катастрофы. Выясним, какие смыслы транслирует данное существительное.  11 июля 1810 года в Москве торжественно открыли Странноприимный дом – одну из первых больниц для бедных, построенную на частные пожертвования. Сегодня это один из крупнейших в России многопрофильных центров экстренной медицинской помощи. В его истории соединились имена выдающихся людей своего времени.

11 июля 1810 года в Москве торжественно открыли Странноприимный дом – одну из первых больниц для бедных, построенную на частные пожертвования. Сегодня это один из крупнейших в России многопрофильных центров экстренной медицинской помощи. В его истории соединились имена выдающихся людей своего времени.

«Я верю в силу книги». 120 лет Льву Кассилю 10.07.2025

Лев Кассиль стал классиком детской литературы невероятно рано – в 25 лет, когда вышла его первая и самая популярная книга «Кондуит и Швамбрания». 10 июля исполняется 120 лет со дня рождения писателя.  Председатель президиума Международного совета российских соотечественников, потомок первой волны русской эмиграции Пётр Петрович Шереметев объявил о решении переехать в Россию. В своём интервью он рассказывает, что побудило его к переезду, и о своих дальнейших планах на родине.

Председатель президиума Международного совета российских соотечественников, потомок первой волны русской эмиграции Пётр Петрович Шереметев объявил о решении переехать в Россию. В своём интервью он рассказывает, что побудило его к переезду, и о своих дальнейших планах на родине.  Составные лексемы с дефисным написанием двух или более элементов часто вызывают затруднения при склонении и определении рода. Умение правильно их употреблять в речи – важный показатель грамотности. Предлагаем разобраться в грамматических тонкостях конструкций типа музей-усадьба, прайс-лист, счет-фактура и др.

Составные лексемы с дефисным написанием двух или более элементов часто вызывают затруднения при склонении и определении рода. Умение правильно их употреблять в речи – важный показатель грамотности. Предлагаем разобраться в грамматических тонкостях конструкций типа музей-усадьба, прайс-лист, счет-фактура и др.  Уже три месяца Полина Квитных, уроженка Красноярска, преподаёт русский язык детям и подросткам в Нигере. Её ученики уже не представляют своей жизни без знакомства с новыми русскими словами, играми с матрёшками и весёлых песенок из советских мультфильмов, которые включают в Русском доме на переменах.

Уже три месяца Полина Квитных, уроженка Красноярска, преподаёт русский язык детям и подросткам в Нигере. Её ученики уже не представляют своей жизни без знакомства с новыми русскими словами, играми с матрёшками и весёлых песенок из советских мультфильмов, которые включают в Русском доме на переменах.

Как матрёшка стала мягкой силой России 04.07.2025

В недавнем исследовании ВЦИОМ матрёшка как символ России значительно опередила другие растиражированные образы. Но с историей происхождения этой народной игрушки долгое время было связано немало мифов. Игорь Блюм, эксперт по истории матрёшки, провёл целое расследование, чтобы аргументированно доказать: всем известная матрёшка родилась именно в России и конкретно – в Москве.  3 июля в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» состоялся круглый стол «Курс на грамотность! Как сохранить русский язык в эпоху цифровизации», организованный Союзом журналистов Москвы. Участники круглого стола – представители государственных структур, отраслевых объединений, академического сообщества, преподаватели и студенты журналистских и гуманитарных факультетов – обсудили важнейшие аспекты современной языковой ситуации.

3 июля в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» состоялся круглый стол «Курс на грамотность! Как сохранить русский язык в эпоху цифровизации», организованный Союзом журналистов Москвы. Участники круглого стола – представители государственных структур, отраслевых объединений, академического сообщества, преподаватели и студенты журналистских и гуманитарных факультетов – обсудили важнейшие аспекты современной языковой ситуации.