Освобождение Братиславы: подвиг советских моряков

Аница Шкодова04.04.2025

80 лет назад, 4 апреля 1945 года, в ходе ожесточённых боёв войсками 2-го Украинского фронта под командованием маршала Родиона Малиновского при участии Дунайской советской флотилии была освобождена Братислава. О тех событиях рассказывает руководитель отдела культуры Старого места Братиславы, историк Эрнст Гуска.

– В этом году мы отмечаем 75-летие окончания Второй мировой войны, Великую Победу над фашизмом и нацизмом. Мы были убеждены в том, что эта победа будет окончательной. К сожалению, события у нас, а также и в других странах показывают, что отрубленные головы вырастают вновь.

Я хочу рассказать о том, какую роль сыграла Дунайская флотилия в боях за освобождение южных частей Словакии и города Братиславы. Всем нам известны по кадрам из фильмов бегущие солдаты и наступающие танки – это легче и описать, и изобразить. Однако не так уж много известно о том, какую специфичную роль сыграли моряки Дунайской флотилии и их боевые катера.

Это была «Могучая кучка», если использовать терминологию из истории музыки. Дунайская флотилия небольшая по количеству, но зато огромная по значению.

Кто сегодня вспомнит такие фамилии, как: вице-адмирал Холостяков, капитан 2-го ранга Аржавкин, контр-адмирал Матушкин и другие. Причём все они почётные граждане города Братиславы. Особенно интересна личность вице-адмирала Холостякова. К сожалению, не менее интересной является и его печальная судьба, и смерть, спустя много лет после окончания Второй мировой войной. Обо всём этом необходимо постоянно помнить.

– Раньше вы работали на посту директора Музея транспорта в Братиславе. Нет ли у вас в связи с этим какой-нибудь мечты?

– Да, у меня есть мечта. Это создание Музея Дуная. Река и ландшафт местности определили развитие транспорта и торговли, сформировали город Братиславу. Дунай, однако, мы всё ещё воспринимаем как препятствие. Мы вынуждены строить мосты через него вместо того, чтобы воспользоваться его огромным потенциалом. В конце Зимнего порта в одном месте находятся пять народных памятников культуры национального значения – судно «Штурец» производства 1937 года, судовой лифт, Дом матросов, судовой ангар и, всего в нескольких минутах ходьбы, насосная станция.

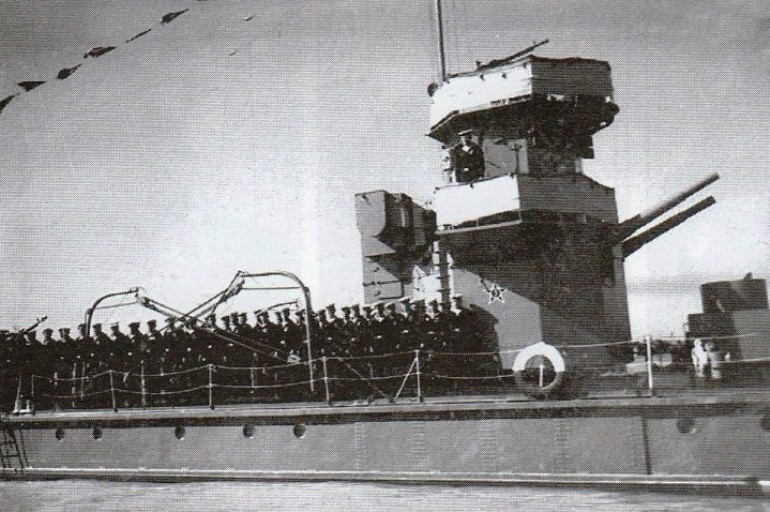

Ну и ещё одна, совсем маленькая мечта. Хотел бы приобрести большую модель одного из прославленных боевых судов Дунайской флотилии – монитор «Железняков».

Монитор «Железняков» — это один из самых известных кораблей Дунайской флотилии, низкобортный броненосный корабль с мощным артиллерийским вооружением.

За время войны «Железняков» прошёл свыше 40 000 километров, отразил 127 воздушных атак, уничтожил 13 артиллерийских и миномётных батарей, 4 батальона вражеской пехоты, 2 склада боеприпасов.

С 1967 года установлен как памятник на Рыбальском полуострове в Киеве.

Дунайская военная флотилия – объединение военных кораблей и судов Черноморского флота СССР, которое принимало активное участие во Второй мировой войне, в освобождении Болгарии, Румынии, Югославии, Чехословакии и Австрии, таких городов, как Будапешт, Белград, Комарно, Братислава, Вена и других.

Флотилией забрасывались неожиданные десанты в тыл противника, которые соединялись с наземными частями и усиливали позиции при штурме городов. Особенно отличились моряки при высадке десанта в центре Вены, предотвратив взрыв Имперского моста.

В честь мужества и доблести моряков Дунайской военной флотилии в Братиславе на вечную память установлен памятник на набережной Дуная.

Почётные граждане города Братиславы. Вспомним их поимённо:

Георгий Никитич Холостяков – вице-адмирал, Герой Советского Союза, командующий Дунайской военной флотилией. Во главе неё освобождал Югославию, Венгрию, Австрию, Словакию.

Смелый и решительный командир подводных лодок, он прошёл непростой жизненный путь. С 19 лет служил на флоте, одним из первых подводников был награждён орденом Ленина, по ложному обвинению пережил репрессии, все годы Второй мировой войны участвовал в боевых сражениях.

Награждён орденами нескольких стран. Его именем названы школы, улицы, морское училище. О нём написаны книги, о его судьбе сняты фильмы.

Трагически погиб от рук преступника в мирное время.

Александр Федорович Аржавкин – контр-адмирал, в годы Второй мировой войны командир бригады речных кораблей, капитан 2 ранга.

Руководил отрядом бронекатеров в боях за Комарно и Братиславу, командовал секретной высадкой десанта в Вене, благодаря которой удалось спасти от взрыва Императорский мост.

После войны командовал Дунайской военной флотилией. Награждён орденами нескольких стран. Его имя носил корабль – сухогруз Дунайского пароходства «Александр Аржавкин».

Алексей Алексеевич Матушкин – член Военного Совета Дунайской военной флотилии, контр-адмирал.

Служил на Черноморском и Северном флотах.

В составе Дунайской флотилии был одним из первых награждён орденом Ушакова «За умелое руководство боевыми операциями частей и кораблей флотилии, проявленные отвагу и мужество в боях за освобождение Братиславы и Вены».

Награждён орденами нескольких стран.

Министерство обороны России открыло доступ к военным документам об освобождении Братиславы

Также по теме

Новые публикации

3 июля в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» состоялся круглый стол «Курс на грамотность! Как сохранить русский язык в эпоху цифровизации», организованный Союзом журналистов Москвы. Участники круглого стола – представители государственных структур, отраслевых объединений, академического сообщества, преподаватели и студенты журналистских и гуманитарных факультетов – обсудили важнейшие аспекты современной языковой ситуации.

3 июля в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» состоялся круглый стол «Курс на грамотность! Как сохранить русский язык в эпоху цифровизации», организованный Союзом журналистов Москвы. Участники круглого стола – представители государственных структур, отраслевых объединений, академического сообщества, преподаватели и студенты журналистских и гуманитарных факультетов – обсудили важнейшие аспекты современной языковой ситуации.  Привычные слова часто хранят в себе удивительные истории, стоит только обратить внимание на их древние корни. Сегодня мы проследим за увлекательной эволюцией одного из таких корней и обнаружим неожиданную связь между словами «опекун», «печень», «беспечный» и др. Если открыть «Словообразовательный словарь…» А. Н. Тихонова, то можно увидеть, что слова «обеспечение», «печень», «беспечный» и «опекун» не являются однокоренными. Однако исторически в этих лексемах выделяется корень печ-/пек-, который делает данные слова родственными.

Привычные слова часто хранят в себе удивительные истории, стоит только обратить внимание на их древние корни. Сегодня мы проследим за увлекательной эволюцией одного из таких корней и обнаружим неожиданную связь между словами «опекун», «печень», «беспечный» и др. Если открыть «Словообразовательный словарь…» А. Н. Тихонова, то можно увидеть, что слова «обеспечение», «печень», «беспечный» и «опекун» не являются однокоренными. Однако исторически в этих лексемах выделяется корень печ-/пек-, который делает данные слова родственными.

С 1 по 5 июля на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря в городе Печоры проходит заезд «Русское слово» Всероссийского проекта «Истоки.Школа», который реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» по инициативе Президента России. Он объединил 155 преподавателей русского языка и литературы, словесников, поэтов и писателей из разных регионов России.

С 1 по 5 июля на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря в городе Печоры проходит заезд «Русское слово» Всероссийского проекта «Истоки.Школа», который реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» по инициативе Президента России. Он объединил 155 преподавателей русского языка и литературы, словесников, поэтов и писателей из разных регионов России.  C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир».

C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир».  Выбор правильного прилагательного для описания чего-то, что относится к мальчикам, может вызвать затруднения. В русской речи существует несколько вариантов: мальчиковый, мальчуковый, мальчишечий, мальчиший и мальчишеский. Каждый из них имеет свой стилистический оттенок, который важно учитывать.

Выбор правильного прилагательного для описания чего-то, что относится к мальчикам, может вызвать затруднения. В русской речи существует несколько вариантов: мальчиковый, мальчуковый, мальчишечий, мальчиший и мальчишеский. Каждый из них имеет свой стилистический оттенок, который важно учитывать.  30 июня 1914 года родился выдающийся русский учёный и авиаконструктор, один из главных создателей советского «ядерного щита», разработчик орбитальных станций и самой мощной советской ракеты-носителя «Протон» Владимир Николаевич Челомей.

30 июня 1914 года родился выдающийся русский учёный и авиаконструктор, один из главных создателей советского «ядерного щита», разработчик орбитальных станций и самой мощной советской ракеты-носителя «Протон» Владимир Николаевич Челомей.