30 июня 1914 года родился выдающийся русский учёный и авиаконструктор, один из главных создателей советского «ядерного щита», разработчик орбитальных станций и самой мощной советской ракеты-носителя «Протон» Владимир Николаевич Челомей.

30 июня 1914 года родился выдающийся русский учёный и авиаконструктор, один из главных создателей советского «ядерного щита», разработчик орбитальных станций и самой мощной советской ракеты-носителя «Протон» Владимир Николаевич Челомей. Полёт «Жар-птицы»: как Александр Можайский разработал первый в мире самолёт

Светлана Сметанина21.03.2025

Потомственный моряк, дослужившийся до контр-адмирала, учёный, изобретатель Александр Фёдорович Можайский свою жизнь поделил между морем и небом. Отдав 40 лет службе в военном флоте, он почти всю жизнь мечтал покорить небо. Разрабатывая свой моноплан, он заложил основы авиастроения и разработал первый авиационный двигатель.

«Можайский бежал за созданьем своим…»

За 20 лет до постройки самолёта братьями Райт русский морской офицер Александр Фёдорович Можайский разработал свой летательный аппарат, который смог оторваться от земли и пролететь некоторое расстояние. «Многочисленные документы, хранящиеся в государственных архивах, а также дореволюционные литературные источники свидетельствуют, что А. Ф. Можайский создал первый в мире самолёт, испытанный в воздухе. Заложил основы аэродинамических расчётов, необходимых для постройки летательных аппаратов тяжелее воздуха, он творец первых авиационных силовых установок», – писали в 1949 году авторы книги «А. Ф. Можайский – создатель первого в мире самолёта» Н. Черемных и И. Шипилов.

А в 1950 году советский поэт Сергей Васильев, вдохновлённый изобретением Можайского, так описал этот поистине исторический момент:

Проснулась в машинах могучая сила,

снаряд весь напрягся, запел, задрожал

и, как бы очнувшись, легко побежал

по твёрдой дорожке прямого настила,

по струганным доскам, с уклона, с уклона.

Мгновенье — колёса вприпрыжку пошли

навстречу ромашкам, над кромкой зелёной

и вдруг отделились от грешной земли.

…не чуя от радости ног под собою,

внезапно и сказочно став молодым,

Можайский бежал за созданьем своим,

за гордой мечтой, завоёванной с бою,

за первой, последней любовью хмельною,

за ясным, волшебным рожденьем вторым.

Бежал, как безумный, не чувствуя ноши,

всей грудью дыша, приминая цветы,

не видя, не слыша, как били в ладоши,

как в знойное небо цветистой порошей

летели фуражки, перчатки, зонты.

Александр Фёдорович Можайский родился 200 лет назад в семье потомственного моряка и будущего адмирала русского флота Ф. Т. Можайского. Его крестным отцом стал командир Роченсальмского порта капитан-командор Иван Степанов. Понятно, что дорога для мальчика предполагалась только одна – в военно-морской флот. Он поступает в Морской кадетский корпус, после окончания которого служит на Балтике.

А в 1853 году молодого офицера отправляют в поход Кронштадт – Япония в составе экипажа фрегата «Диана». Фрегат шёл на помощь экипажу «Паллада» с дипломатической миссией адмирала Путятина, который застрял в Японии из-за поломки судна.

Читайте также: Странствия русского гурмана

«Диана» благополучно дошла до берегов Японии, но в порту города Симода потерпела крушение из-за цунами. Все 500 человек экипажа были благополучно эвакуированы на берег. Но что делать дальше? Ждать помощи было неоткуда – в разгаре была Крымская война, а англичане и французы блокировали восточные берега России.

И тогда русские офицеры принимают решение – самим построить новое судно, благо вместе с вещами удалось спасти и номер «Морского сборника» за 1849 год, в котором были опубликованы чертежи шхуны «Опыт», построенной кронштадскими моряками. Лейтенант Можайский прекрасно рисовал и смог перенести на бумагу необходимые детали чертежа судна.

Прямо на берегу русские моряки построили кузницу и слесарную мастерскую, и уже через 2,5 месяца шхуна под названием «Хеда» была спущена на воду. Часть экипажа с «Дианы» отправилась на ней к родным берегам. За время перехода её трижды пытались преследовать англо-французские военные корабли, но не смогли догнать вёрткое и лёгкое судно. Оставшаяся часть экипажа, включая самого Можайского, также позднее добралась до родных берегов на американских торговых судах. Прибыв на Николаевский пост в Хабаровском крае, лейтенант Можайский был назначен командиром флотилии из малых судов, а позднее командиром судна «Двина». До конца Крымской войны эти суда сковывали превосходящие силы противника у восточных рубежей России.

Уже во время службы на Дальнем Востоке у него возникает интерес к созданию летательных аппаратов. Можайский даже точно указывал год – 1856, когда впервые задумался об их разработке.

Летающий в «корыте» барин

Но всерьёз заняться этим ему поможет неожиданный переход на гражданскую службу. По итогам Крымской войны Россия вынуждена была сократить численность своего военного флота, поэтому часть морских офицеров были отправлены не в отставку, а на так называемую гражданскую службу для проведения крестьянских реформ.

Александр Можайский также попал под это сокращение и поселился в своём имении Котельниково в Вологодской области. Именно там, а позднее в имении Вороновица в 20 километрах от Винницы Можайский приступает к своим серьёзным исследованиям самой возможности построения летательного аппарата.

Впрочем, со стороны это выглядело несколько странно, особенно для местных крестьян. Новый помещик зачем-то скупал у них мёртвых птиц, а также отстреливал их сам. А позднее и вовсе «учудил» невообразимое с точки зрения невежественного крестьянина: поднялся в небо в «корыте», привязанном за верёвку к тройке лошадей. Неудивительно, что после всех этих экспериментов за Можайским прочно закрепилась слава «колдуна», при встрече с которым молодые крестьянки отворачивались и прикрывали лицо платком, боясь сглаза. Но самого Можайского это мало волновало. Он горел идеей подняться в небо. И в каком-то смысле это ему тогда удалось.

«Не мы, а правнуки наши будут летать по воздуху ако птицы»

Александр Можайский разрабатывал свои идеи далеко не на пустом месте. В 1866 году в России было основано Русское техническое общество, в котором в 1880 году по инициативе Дмитрия Менделеева был образован Воздухоплавательный отдел. Также стал издаваться журнал «Воздухоплаватель», эпиграфом к которому стали слова Петра Первого: «Не мы, а правнуки наши будут летать по воздуху ако птицы». Интересный факт: в Воздухоплавательном отделе Русского технического общества состояло много морских офицеров – видимо, позволяло прекрасное техническое образование.

Созданием летательных аппаратов вовсю интересовались и в Европе. С конца XVIII – начала XIX веков широкое распространение получили полёты на воздушных шарах. В России такие полёты устраивались и в Петербурге, и в Москве, и в Киеве.

Но учёные XIX века были уверены, что летательные аппараты могут передвигаться в воздухе только при помощи машущих крыльев. Французский изобретатель даже разработал аппарат, напоминающий птицу. Но увы, в воздух он так и не взлетел. И в Голландии пытались построить аппарат с машущими крыльями и хвостом, но с тем же успехом, точнее, провалом.

«Отчего люди не летают так, как птицы», – задавалась вопросом Катерина из пьесы Островского «Гроза». Но и то, как летают птицы, учёным тоже долго не удавалось понять. Если полёт осуществляется при помощи взмахов крыльев, то как птице удаётся спокойно парить в воздухе?

Можайский начинает проводить опыты, чтобы найти ответы на эти вопросы. Он установил, что во время полёта поток воздуха поддерживает птицу так же, как это делало бы твёрдое тело, не давая упасть предмету. Очень быстро он приходит к выводу и пишет об этом в своих записках, что при создании летательных аппаратов нельзя просто копировать птиц. Он даже сделал чертёж голубя, тщательно рассчитав удельную нагрузку на крыло голубя (вот для чего нужны были все эти мёртвые птицы, так пугавшие крестьян). Найденную величину он потом использует при разработке характеристик самолёта. Также, исследуя полёты птиц и их строение, он определил, что скорость полёта летящего объекта напрямую зависит от нагрузки на единицу его поверхности. То есть чем больше размах и площадь крыльев и легче корпус, тем дольше птицы могут лететь вперёд даже с неподвижными крыльями.

У Александра Можайского было не просто хорошее образование. Он и сам всю жизнь учился, собственными руками и глазами пытаясь понять, как устроены те или иные механизмы. Так, он руководил постройкой одного из первых винтовых клиперов на Балтийском море. Когда появились первые паровые корабли, Можайский начинает изучать теорию кораблестроения, постройки и эксплуатации паровых машин и гребных винтов. Потом два года командует построенным под его руководством клипером «Всадник». Изучает теоретическую механику.

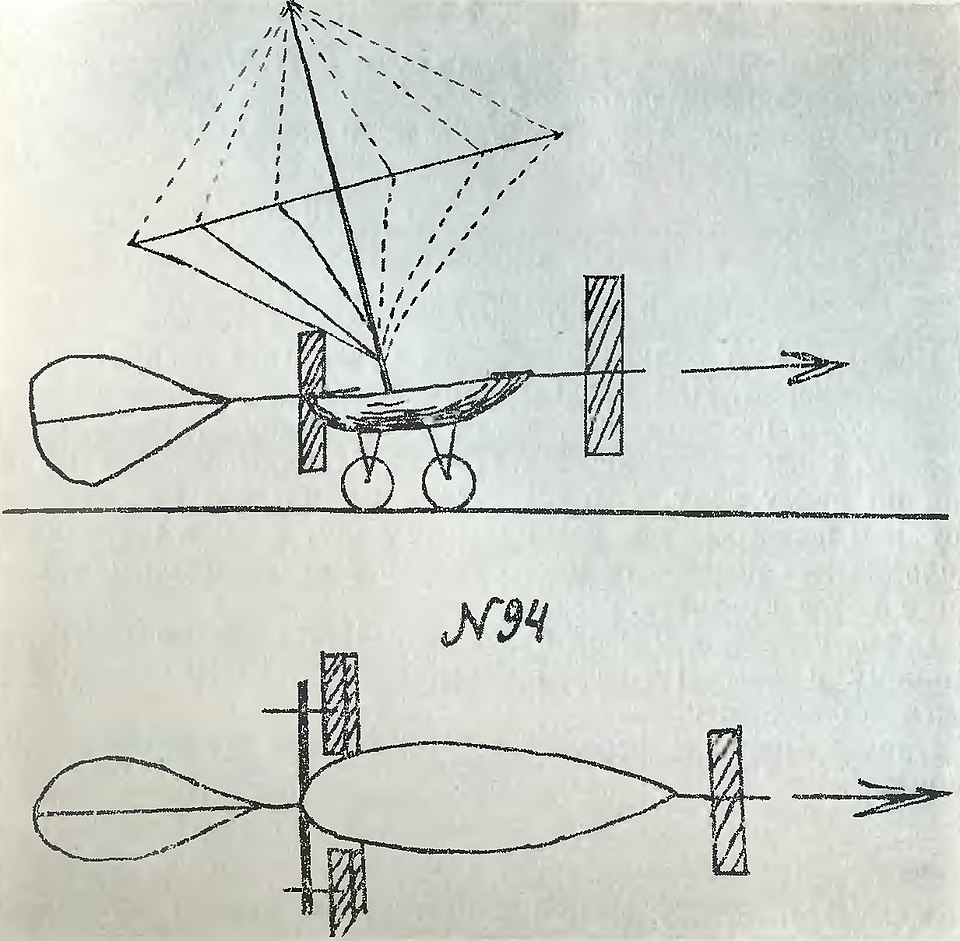

Чтобы создать постоянно действующую силу для перемещения аппарата в воздухе, Можайский решает использовать гребной винт, как у судов. Он создаёт схему аппарата с неподвижными крыльями и винтом, который приводится в движение паровой машиной.

Но сначала он решил опробовать свои идеи на воздушном змее, которых в большом количестве видел во время пребывания в Японии. Сможет ли такой змей поднять человека? По наблюдениям за птицами Можайский рассчитал необходимую площадь воздушного змея и угол атаки крыльев – меньше 15 градусов. В 1876 году аппарат был готов. Один конец верёвки был привязан к телеге с лошадьми, другой – к змею. Можайский лично испытал своё изобретение: сидел на воздушном змее, пока тройка лошадей мчалась по дороге, создавая необходимую тягу. Впервые человек смог взлететь на аппарате тяжелее воздуха. Спустя 10 лет подобные опыты были проведены во Франции и Англии.

Расчёты оказались правильными – воздушный змей хорошо держал человека над землёй. Теперь нужно было сделать следующий шаг – отказать от верёвки. Птица, прежде чем взлететь и свободно парить, должна набрать определённую скорость. Значит, нужна сила для создания тяги, понимает Можайский. Также он рассчитал, что скорость движения лопастей винта должна быть в два с половиной раза быстрее скорости ветра, а сами винты должны быть четрёхлопастными.

«Если бы удалось довести до ума эту разработку, то, вполне возможно, не было бы ни Мукдена, ни Цусимы»

В 1876 году он переезжает в Санкт-Петербург, чтобы найти необходимые средства на свои опыты с летательным аппаратом. В Военном министерстве, где он представляет свой проект, ему дают 3 тысячи рублей на проведение научных исследований. Очень быстро изобретателю становится понятно, что нужно строить аппарат в натуральную величину, который смог бы поднять человека.

И вот тут начались бюрократические сложности. Военная комиссия под руководством генерала Паукера не только не поддержала русского изобретателя, но и всячески старалась скомпрометировать проект Можайского, вызвать неверие в возможность постройки летательного аппарата тяжелее воздуха.

После долгих проволочек комиссия Паукера вынесла определение: отказать Можайскому в предоставлении средств на том основании, что не может поручиться, что его опыты приведут к полезным практическим результатам. Также члены комиссии предлагали ему идти в том направлении, которое на тот момент было популярно у европейских учёных: пытаться создать летательный аппарат с машущими крыльями. Можайский в ответ написал рапорт о предвзятости комиссии и её некомпетентности. Впрочем, ситуацию это никак не изменило.

Но от своей идеи он не отказывается. На свои средства и денежную помощь людей, которых также вдохновляла идея полёта, Можайский летом 1882 года начинает создавать свой летательный аппарат под красивым названием «Жар-Птица». Работа шла в Красном селе под Петербургом, на военном поле, где был оборудован деревянный загон.

Первым делом Можайский ищет способы для усовершенствования существующих двигателей внутреннего сгорания для создания наиболее лёгкого и подходящего для самолёта. «Можайский, изучив все достижения науки и техники того времени, высказал ряд ценных и перспективных соображений о совершенствовании конструкции двигателя внутреннего сгорания с воздушным винтом вместо маховика», – пишут авторы книги «А. Ф. Можайский – создатель первого в мире самолёта».

Но всё-таки на тот момент достижения науки не позволили Можайскому продвинуться дальше, и он возвращается к идее заменить двигатель внутреннего сгорания на паровую машину, уже хорошо зарекомендовавшую себя. Он лично спроектировал лёгкую и мощную паровую машину с малогабаритным специальным котлом и сумел добиться пособия для выезда за границу, чтобы там произвести двигатель по своей разработке. Именно это позволяет считать Можайского конструктором первых в истории авиационных двигателей.

«Поражает тщательность и продуманность разработанного Можайским проекта. Крылья, хвост и верхняя часть фюзеляжа-лодки должны были быть обтянуты шёлком, пропитанным специальным химическим составом, что делало это покрытие непромокаемым от дождя и влаги и непроницаемым для воздуха. Для растяжек применялся тонкий стальной трос. Обшивка крыльев натягивалась с помощью тонкого льняного линя, привязываемого к остову крыльев. Для горючего предполагалось изготовить оцинкованные баки», – так описывается моноплан в книге «А. Ф. Можайский – создатель первого в мире самолёта».

Работы над изобретением шли очень медленно из-за безденежья. И всё-таки долгожданный полёт состоялся. К сожалению, подробных отчётов о нём не сохранилось. Лишь в газетах того времени можно прочесть, что аппарат «отделился от земли, но, будучи неустойчивым, накренился и задел крылом землю». Конечно, было бы странно ожидать, что первый полёт пройдёт полностью удачно. Аппарат нуждался в усовершенствовании, но равнодушие государственной бюрократии, отсутствие денежных средств, а затем и смерть в 1890 году самого Можайского не дали этому проекту в буквальном смысле «встать на крыло».

…После поражения в войне с Японией один из исследователей работ Можайского дал такую оценку и самому самолёту и тем, кто не допустил его создания в полноценном виде: «Если бы удалось довести до ума эту разработку, то, вполне возможно, не было бы ни Мукдена, ни Цусимы».

Также по теме

Новые публикации

30 июня 1914 года родился выдающийся русский учёный и авиаконструктор, один из главных создателей советского «ядерного щита», разработчик орбитальных станций и самой мощной советской ракеты-носителя «Протон» Владимир Николаевич Челомей.

30 июня 1914 года родился выдающийся русский учёный и авиаконструктор, один из главных создателей советского «ядерного щита», разработчик орбитальных станций и самой мощной советской ракеты-носителя «Протон» Владимир Николаевич Челомей.  Россия и Африка стремительно развивают сотрудничество на многих площадках, включая спортивные. В боксе и других единоборствах крепкие взаимоотношения тянутся ещё с советских времён. Россияне готовы придти африканцам на помощь в развитии спорта, а те отвечают искренним интересом, энтузиазмом и готовностью к совместной работе. В ринге и вокруг него.

Россия и Африка стремительно развивают сотрудничество на многих площадках, включая спортивные. В боксе и других единоборствах крепкие взаимоотношения тянутся ещё с советских времён. Россияне готовы придти африканцам на помощь в развитии спорта, а те отвечают искренним интересом, энтузиазмом и готовностью к совместной работе. В ринге и вокруг него.  Прилагательное «коварный» определяет одно из самых негативных человеческих качеств, проявляющееся в скрытной злонамеренности. Слово давно прижилось в речи, однако его этимология не является очевидной. Выясним, кого раньше называли коварным и как трансформировалось со временем значение этой лексемы.

Прилагательное «коварный» определяет одно из самых негативных человеческих качеств, проявляющееся в скрытной злонамеренности. Слово давно прижилось в речи, однако его этимология не является очевидной. Выясним, кого раньше называли коварным и как трансформировалось со временем значение этой лексемы.  Учащиеся русской школы в Оффенбурге берутся за ложки не только в обед и ужин. Вот уже 10 лет в городе существует ансамбль юных ложкарей, который выступает на городских мероприятиях, больших фестивалях в Германии и за рубежом. Игра на ложках погружает в мир русской культуры не только школьников, но и зрителей.

Учащиеся русской школы в Оффенбурге берутся за ложки не только в обед и ужин. Вот уже 10 лет в городе существует ансамбль юных ложкарей, который выступает на городских мероприятиях, больших фестивалях в Германии и за рубежом. Игра на ложках погружает в мир русской культуры не только школьников, но и зрителей.  Главное открытие выдающегося русского и советского физиолога Алексея Алексеевича Ухтомского – теория доминанты, которая и сегодня используется как одна из ключевых концепция в нейрофизиологии и психологии. В жизни самого Ухтомского тоже были две доминанты: страсть к науке и глубокое желание духовного служения.

Главное открытие выдающегося русского и советского физиолога Алексея Алексеевича Ухтомского – теория доминанты, которая и сегодня используется как одна из ключевых концепция в нейрофизиологии и психологии. В жизни самого Ухтомского тоже были две доминанты: страсть к науке и глубокое желание духовного служения.  В год 80-летия разгрома фашизма международная акция «Диктант Победы» подтвердила свой статус одного из самых масштабных просветительских проектов современной России. С каждым годом инициатива объединяет всё больше участников, и в 2025-м побила все рекорды: к ней присоединились 2,75 миллиона человек из России и ещё 97 стран мира.

В год 80-летия разгрома фашизма международная акция «Диктант Победы» подтвердила свой статус одного из самых масштабных просветительских проектов современной России. С каждым годом инициатива объединяет всё больше участников, и в 2025-м побила все рекорды: к ней присоединились 2,75 миллиона человек из России и ещё 97 стран мира.  «В июне повышенную зарплату получат те, кто работают в праздник», – гласит один из новостных заголовков. Как же правильно: «те, кто работают» или «те, кто работает»? Вспомним особенности согласования сказуемого с подлежащим, выраженным местоимением, и подлежащим, обозначающим совместность действия.

«В июне повышенную зарплату получат те, кто работают в праздник», – гласит один из новостных заголовков. Как же правильно: «те, кто работают» или «те, кто работает»? Вспомним особенности согласования сказуемого с подлежащим, выраженным местоимением, и подлежащим, обозначающим совместность действия.