Составные лексемы с дефисным написанием двух или более элементов часто вызывают затруднения при склонении и определении рода. Умение правильно их употреблять в речи – важный показатель грамотности. Предлагаем разобраться в грамматических тонкостях конструкций типа музей-усадьба, прайс-лист, счет-фактура и др.

Составные лексемы с дефисным написанием двух или более элементов часто вызывают затруднения при склонении и определении рода. Умение правильно их употреблять в речи – важный показатель грамотности. Предлагаем разобраться в грамматических тонкостях конструкций типа музей-усадьба, прайс-лист, счет-фактура и др. «Немодное» искусство Зинаиды Серебряковой

Анна Генова10.12.2024

По словам Александра Бенуа, она «одарила русскую публику улыбкой во весь рот». Зинаида Серебрякова вошла в историю живописи как одна из самых известных и любимых русских живописцев – она была верна неоклассицизму, несмотря ни на какие веяния и модные течения. Художница пережила революцию, две войны, вынужденную эмиграцию, взлёты и падения, но в её картинах всегда царит гармония.

Счастливое начало

Зинаида Евгеньевна Серебрякова (урождённая Лансере) родилась 140 лет назад – 28 ноября (10 декабря) 1884 года в имении Нескучное в Харьковской области. Происхождение и среда, в которой она выросла, предопределили её путь в искусстве. Будущей художнице не пришлось добиваться одобрения родителей, чтобы выбрать необычную для женщины своего времени профессию.

В её окружении искусство было неотъемлемой частью жизни. Отец Евгений Александрович Лансере был известным скульптором, который специализировался на анималистических композициях, он умер очень рано; мать Екатерина Николаевна, происходившая из рода Бенуа, была талантливым графиком. Её брат, знаменитый критик и художник Александр Бенуа, был первым учителем рисования у Зинуши, как её называли дома. Старший брат Евгений оставил заметный след в русском и советском искусстве: впоследствии он вошёл в историю как выдающийся мастер монументальной живописи и графики, был членом общества «Мир искусства», а также обладателем Сталинской премии 2-й степени.

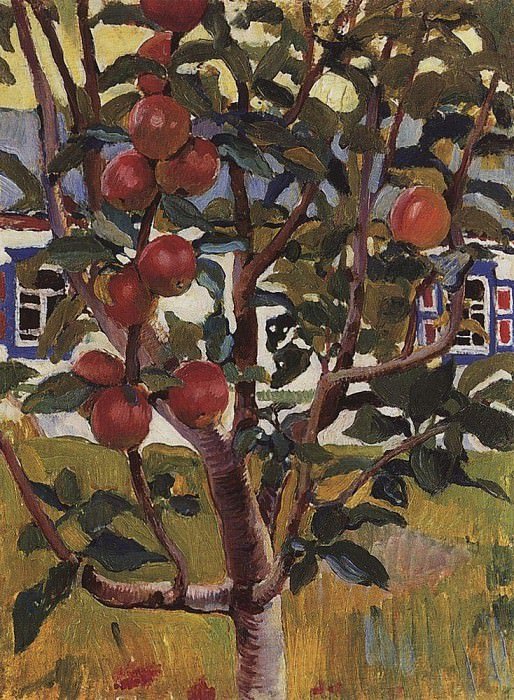

Первые работы, прославившие Серебрякову, были пейзажами. Хотя семья и жила частично в Петербурге, юную художницу больше привлекали очаровательные виды в имении Нескучное. Одна из первых известных картин, созданных здесь, называется «Яблоня». Искусствоведы утверждают, что это небольшое полотно 16-летней художницы стало символом всей дальнейшей художественной судьбы Серебряковой. Молодое деревце, увешанное крупными красными плодами, воспринимается не только как реалистический образ природы, но и как аллегория плодородия, здоровья и гармонии. Эти темы станут центральными в её художественной системе на протяжении всей жизни.

По окончании женской гимназии в 1900 году Зинаида поступила в Петербургскую Академию художеств, однако строгий академизм и методы преподавания вызывали у неё скорее отторжение, нежели вдохновение. В поисках более творческой среды она перевелась в художественную школу княгини Марии Тенишевой. Юная студентка училась под руководством одного из лучших портретистов эпохи Осипа Браза. Именно благодаря новому учителю она постигала тонкости передачи человеческой натуры.

Ключевым моментом в становлении Серебряковой стало путешествие по Италии в 1902 –1903 годах, где она встретилась с представительницей русского модерна Анной Остроумовой-Лебедевой, которая впоследствии приняла Октябрьскую революцию и провела всю свою жизнь в Петербурге. Во многом благодаря встрече с этой сильной личностью Зинаида окончательно утвердилась в своей решимости следовать по самостоятельному пути в искусстве. На пороге 20-летия она создаёт свой уникальный стиль, в котором гармонично сочетаются лаконичность формы и глубокая искренность эмоционального посыла.

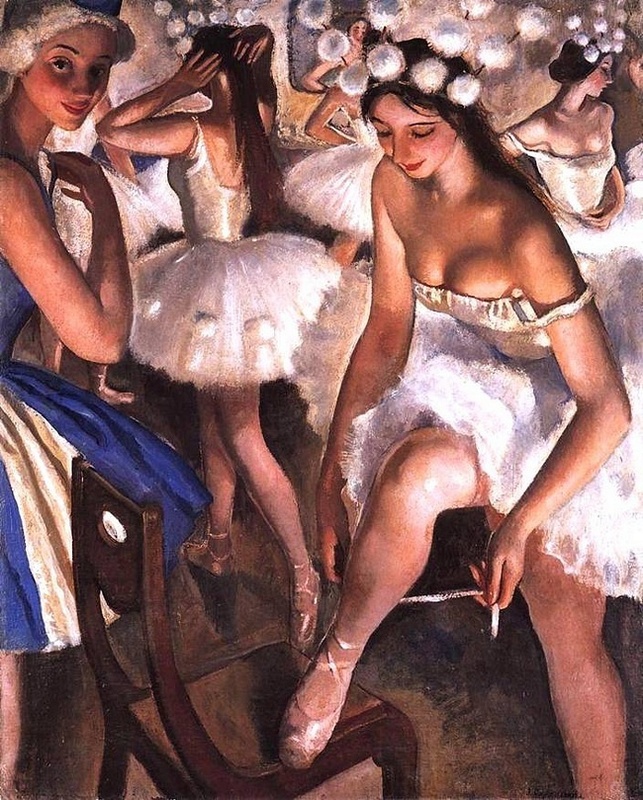

В 1905 году в жизни Зинаиды произошло важное событие – она вышла замуж за своего двоюродного брата, инженера Бориса Серебрякова. Этот роман длился давно, ещё детьми они пообещали друг другу быть вместе. После свадьбы молодожёны отправились в Париж, где Зинаида продолжила обучение в Академии де ла Гранд Шомьер. Там же она познакомилась с творчеством импрессионистов и лично встретилась со многими из них. Впоследствии свою серию картин с балеринами она посвятила Эдгару Дега, который прославился именно этой темой.

Спустя год семья вернулась на родину. Серебрякова с мужем, двумя сыновьями и мамой обосновались в имении. Далеко от столичной суеты, они вели спокойную и уединённую жизнь.

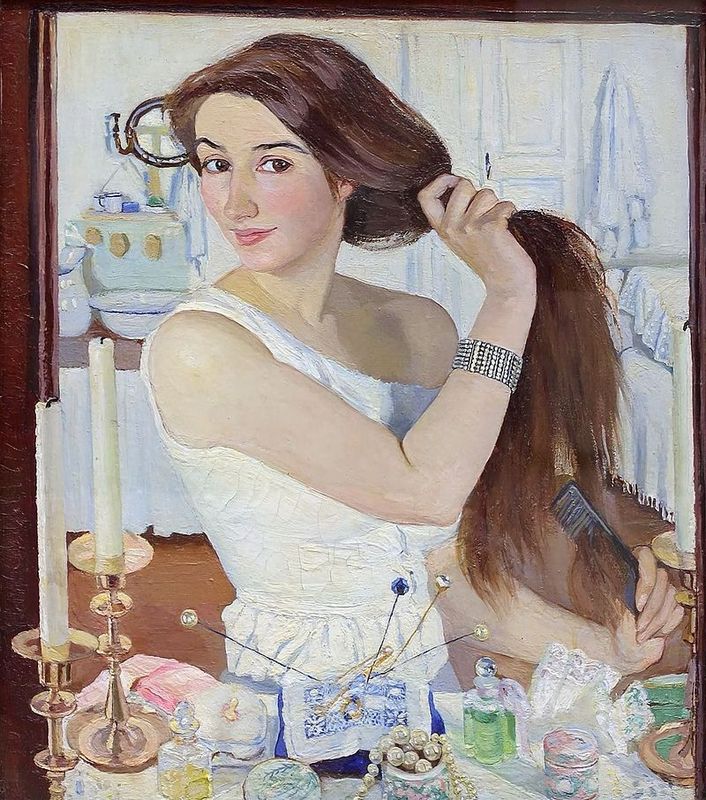

Именно в Нескучном один за другим появляются шедевры Серебряковой. Наибольшую известность ей принес автопортрет «За туалетом», созданный в жанре отражения в зеркале. «Я начала рисовать себя в зеркале и забавлялась изобразить всякую мелочь на туалете», – вспоминала художница. Картина была представлена на большой выставке общества «Мир искусства» в Москве. На выставке Зинаида лично не присутствовала – автопортрет был отправлен туда по настоянию её брата Евгения Лансере. Успех был стремительным: прямо на выставке полотно приобрела Третьяковская галерея, где оно хранится и по сей день. Серебрякова естественно стала членом сообщества «Мир искусства», где знала лично очень многих.

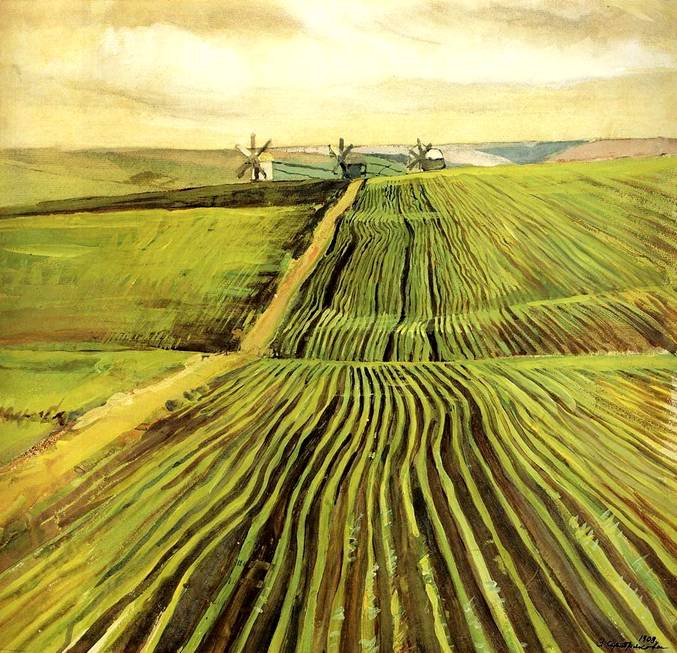

За автопортретом последовали такие работы, как «Купальщица», «Автопортрет в костюме Пьеро», «Портрет Е. Н. Лансере, матери художницы», «Уборка хлеба» и другие. Многие из них ныне находятся в коллекции Русского музея. Александр Бенуа восторженно отзывался о работах племянницы, называя их «настоящим праздником молодости и света».

Атмосфера благополучия и уюта пронизывает все «семейные» картины, созданные до начала Первой мировой войны. К 1914 году в семье Серебряковых уже было четверо детей. Именно в 1914 году Зинаида написала «За завтраком» – ещё одну свою знаковую работу. Эта картина, изображающая мирную сцену семейного завтрака, словно подводит итог эпохе спокойствия, которую вскоре разрушило начало Первой мировой войны.

Чёрная полоса

После революции в жизни Зинаиды Серебряковой и её семейства началась чёрная полоса. Они были вынуждены покинуть Нескучное – семейное имение разграбили и сожгли. В 1918 году Бориса арестовали в Москве во время «красного террора». Полгода о нём не было вестей, наконец, он появился, но оправиться от ареста не смог и на следующий год скончался от тифа.

Зинаида осталась вдовой в 35 лет, с четырьмя детьми и пожилой матерью на руках. Она с семейством бежала в маленькую квартирку в Харькове. Началась пора выживания.

Футуристический стиль, популярный в послереволюционные годы, был ей не близок. Художница устроилась рисовать карандашные наброски экспонатов в Харьковский археологический музей. «Дядя Шура прислал нам из Питера деньги (100 тыс.) за какие-то проданные мои этюды. И это хватит на месяц только впроголодь. До сих пор питались пшеном из Нескучного (привезли ещё осенью). <…> Беру на дом рисовать таблицы для археологического музея, рисую допотопные черепа, мозги, кости и пр. Дети целые дни томятся в пыльном дворе, где нет ни травинки», – пишет художница родным. Страшную бедность и отчаяние скрашивала Екатерина Николаевна, которая вела весь быт и сохраняла бодрость духа. В этот период художница создаёт картину «Карточный домик». На картине, снова её дети – они уже знают, что отца не вернуть. Лица детей серьёзны и сосредоточены, композиция гораздо более строгая, геометрическая. Собравшись за узким столом в тесной комнате, они строят карточный домик.

Вскоре жизнь в Харькове стала совсем невыносимой. В 1920 году семья, наконец, переезжает в Петроград, в дедушкину квартиру, куда «на уплотнение» им подселяют артистов из МХАТа. Старшая дочь Татьяна начинает учиться в балетном училище, и тут Серебрякова опять ментально погружается в «парижскую атмосферу», снова начинает рисовать балерин в Мариинском театре. Дети возвращаются к «нормальной» жизни, к тому же близкое соседство с родственниками по материнской линии смягчало обстановку. Александр Бенуа устраивал детские праздники, играл на фортепиано, Зинаида шила костюмы. Художница регулярно посещала Эрмитаж и другие музеи, усадьбы и дворцы, открытые для посетителей.

Эмиграция и «немодное» искусство

В 1925 году, в 40 лет, Зинаида Серебрякова совершает решительный поступок – уезжает в Париж на заработки.

Получилось, что в Париже Серебрякова опять боролась за жизнь, пересылая почти все заработанные деньги в Ленинград. Зинаида писала брату: «Здесь я одна. Никто не понимает, как трудно начинать с нуля с такими обязанностями, как у меня. Всё, что я зарабатываю, отправляю детям. Время идёт, а я не двигаюсь вперёд. Никому не пожелаю быть на моём месте… Денежный кризис с падением франка делает всё ещё сложнее. Я часто жалею, что уехала так далеко от своих». К счастью, вскоре к ней приезжает сын Саша, а затем дочь Катя, которая позже говорила, что «посвятила матери всю жизнь». Александр впоследствии стал известным художником-монументалистом и декоратором, а Екатерина сначала взяла на себя всю бытовую и административную часть, а уже впоследствии стала хранительницей творческого наследия, основателем и почётным президентом Фонда Зинаиды Серебряковой. Благодаря ей многие работы матери вернулись в Россию.

Серебрякова не могла понять, почему её стиль кажется устаревшим. «Как ужасно, что современники не понимают почти никогда, что настоящее искусство не может быть “модным” или “немодным»”, и требуют от художников постоянного “обновления”, а, по-моему, художник должен оставаться сам собой!» – писала она.

Встреча со старшей дочерью Татьяной и сыном Евгением состоялась уже после II Мировой войны, в период хрущевской оттепели. В середине 1960-х в СССР прошла первая персональная выставка работ Зинаиды Серебряковой, но художница не смогла на неё приехать из-за проблем со здоровьем. Она ушла из жизни в возрасте 82 лет, и была похоронена на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Путешествие в Марокко

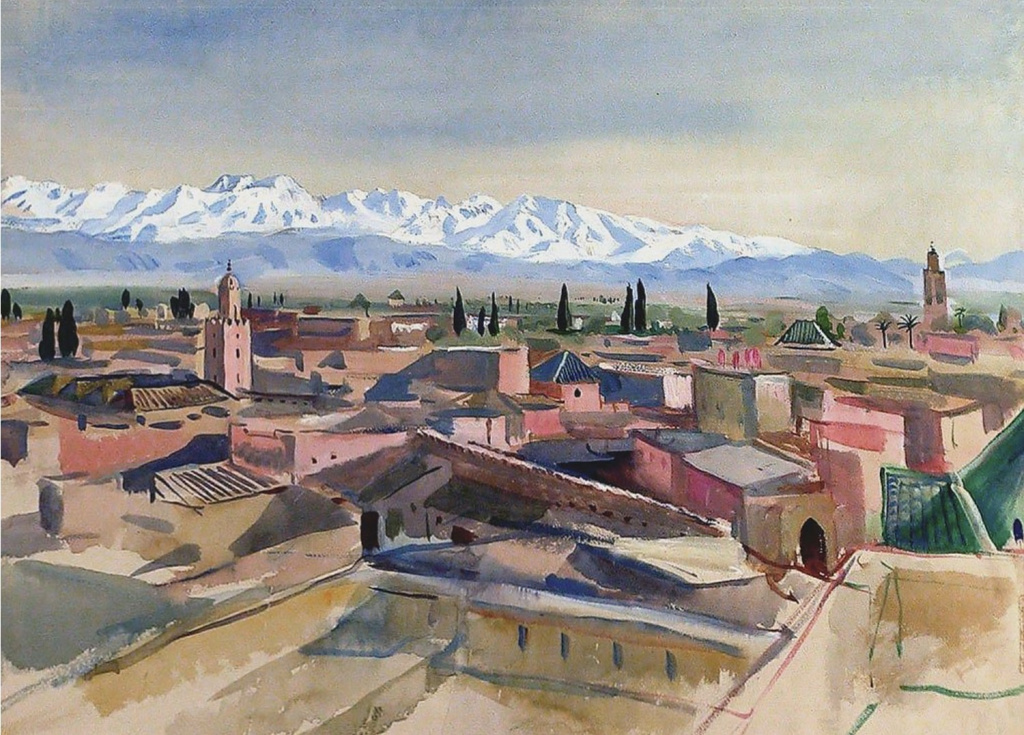

Эмиграция принесла Серебряковой и светлые моменты, особенно во время поездок в Марокко в 1928 – 1929 и 1932 годах. Она проявила талант этнографа и живописца в своих «Марокканских сериях», включающих более 300 работ. Зарисовки – в основном портреты жителей этой удивительной страны и ещё немного пейзажей – искрятся свежим, ориентальным колоритом и восторгают мастерством композиции. В сценках с торговцами, музыкантами и отдыхающими, с верблюдами художница умело распределяет акценты через детальную проработку лиц и предметов. Она оставалась реалистом, даже используя различные фокусировки, что отличало её от коллег-ориенталистов.

Марракеш поразил её, и, видимо, помог психологически переключиться. «Меня поразило всё здесь до крайности – и костюмы самых разнообразных цветов, и все расы человеческие, перемешанные здесь – негры, арабы, монголы, евреи (совсем библейские) и т. д. Жизнь в Марракеше фантастическая – всё делается кустарным образом, как тысячу лет назад», – писала она брату Евгению.

Спонсор поездки господин Броуэр заказал Серебряковой «ню» туземок, однако в мусульманской стране это оказалось непростой задачей. И всё же ей удалось каким-то образом сделать несколько женских портретов, которые сегодня украшают стены крупнейших музеев мира.

Выставка Серебряковой «Путешествие в Марокко» в галерее Бернхейм-Жён в 1929 году получила как положительные, так и критические отзывы. Вторая выставка в галерее В. Гиршмана была более коммерчески успешной и принесла новые заказы.

Символ эпохи

Мир искусства Зинаиды Серебряковой раскрывает перед нами удивительное переплетение семейных традиций и творческого наследия известной династии Бенуа-Лансере-Серебряковых. Эта родовая связь объединяет выдающихся художников, скульпторов и архитекторов, чьи имена навсегда вписаны в панораму русской культуры и искусства.

Её четверо детей, вдохновлённых талантом матери и глубиной её художественного видения, продолжили семейные традиции, несмотря на все невзгоды, которые принесла эпоха. Вокруг них всегда собирался блистательный круг родных и друзей, включая таких гениев, как Лев Бакст, Валентин Серов и Константин Сомов, чьи имена стали символами не только своей эпохи, но и высшего художественного мастерства.

Серебрякова создала более 400 картин, каждая из которых не просто произведение искусства, но и свидетельство богатого культурного контекста эпохи, отражающее как индивидуальные переживания, так и общекультурные изменения, охватывающие весь художественный спектр её времени.

Также по теме

Новые публикации

Составные лексемы с дефисным написанием двух или более элементов часто вызывают затруднения при склонении и определении рода. Умение правильно их употреблять в речи – важный показатель грамотности. Предлагаем разобраться в грамматических тонкостях конструкций типа музей-усадьба, прайс-лист, счет-фактура и др.

Составные лексемы с дефисным написанием двух или более элементов часто вызывают затруднения при склонении и определении рода. Умение правильно их употреблять в речи – важный показатель грамотности. Предлагаем разобраться в грамматических тонкостях конструкций типа музей-усадьба, прайс-лист, счет-фактура и др.  Уже три месяца Полина Квитных, уроженка Красноярска, преподаёт русский язык детям и подросткам в Нигере. Её ученики уже не представляют своей жизни без знакомства с новыми русскими словами, играми с матрёшками и весёлых песенок из советских мультфильмов, которые включают в Русском доме на переменах.

Уже три месяца Полина Квитных, уроженка Красноярска, преподаёт русский язык детям и подросткам в Нигере. Её ученики уже не представляют своей жизни без знакомства с новыми русскими словами, играми с матрёшками и весёлых песенок из советских мультфильмов, которые включают в Русском доме на переменах.

3 июля в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» состоялся круглый стол «Курс на грамотность! Как сохранить русский язык в эпоху цифровизации», организованный Союзом журналистов Москвы. Участники круглого стола – представители государственных структур, отраслевых объединений, академического сообщества, преподаватели и студенты журналистских и гуманитарных факультетов – обсудили важнейшие аспекты современной языковой ситуации.

3 июля в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» состоялся круглый стол «Курс на грамотность! Как сохранить русский язык в эпоху цифровизации», организованный Союзом журналистов Москвы. Участники круглого стола – представители государственных структур, отраслевых объединений, академического сообщества, преподаватели и студенты журналистских и гуманитарных факультетов – обсудили важнейшие аспекты современной языковой ситуации.  Привычные слова часто хранят в себе удивительные истории, стоит только обратить внимание на их древние корни. Сегодня мы проследим за увлекательной эволюцией одного из таких корней и обнаружим неожиданную связь между словами «опекун», «печень», «беспечный» и др. Если открыть «Словообразовательный словарь…» А. Н. Тихонова, то можно увидеть, что слова «обеспечение», «печень», «беспечный» и «опекун» не являются однокоренными. Однако исторически в этих лексемах выделяется корень печ-/пек-, который делает данные слова родственными.

Привычные слова часто хранят в себе удивительные истории, стоит только обратить внимание на их древние корни. Сегодня мы проследим за увлекательной эволюцией одного из таких корней и обнаружим неожиданную связь между словами «опекун», «печень», «беспечный» и др. Если открыть «Словообразовательный словарь…» А. Н. Тихонова, то можно увидеть, что слова «обеспечение», «печень», «беспечный» и «опекун» не являются однокоренными. Однако исторически в этих лексемах выделяется корень печ-/пек-, который делает данные слова родственными.

С 1 по 5 июля на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря в городе Печоры проходит заезд «Русское слово» Всероссийского проекта «Истоки.Школа», который реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» по инициативе Президента России. Он объединил 155 преподавателей русского языка и литературы, словесников, поэтов и писателей из разных регионов России.

С 1 по 5 июля на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря в городе Печоры проходит заезд «Русское слово» Всероссийского проекта «Истоки.Школа», который реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» по инициативе Президента России. Он объединил 155 преподавателей русского языка и литературы, словесников, поэтов и писателей из разных регионов России.  C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир».

C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир».