Знай наших! «Советский Паганини» Леонид Коган

Анна Генова13.11.2024

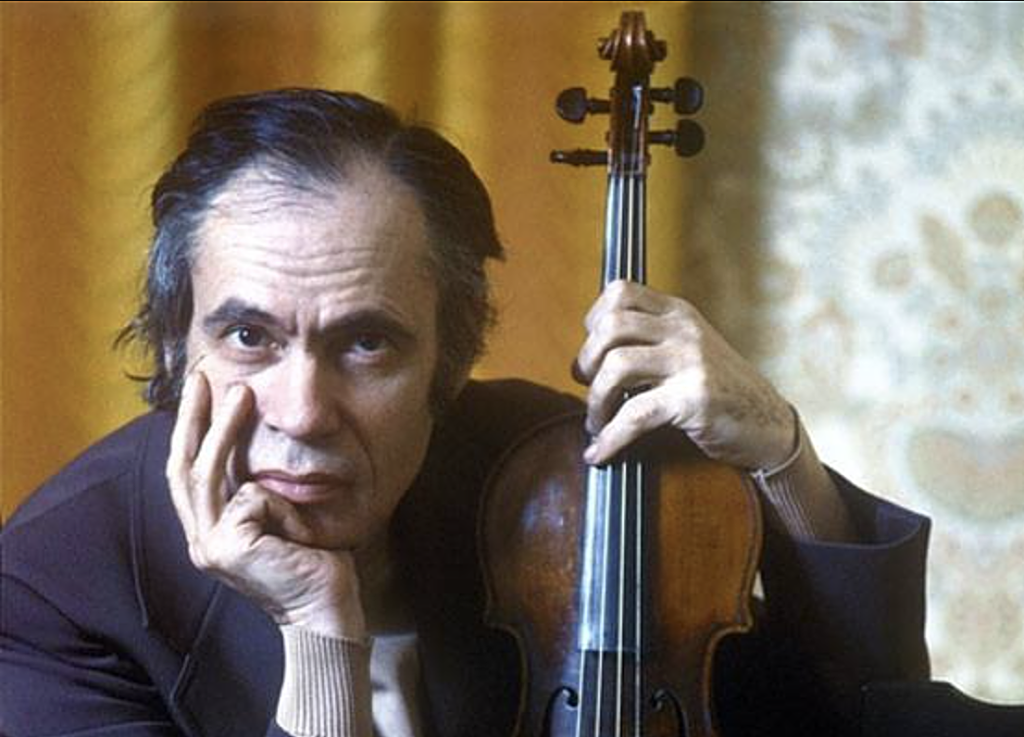

Леонид Коган – один из тех музыкантов, у которых в музыке была сконцентрирована вся жизнь. Его скрипка звучала всегда по-особенному. У Когана был свой, узнаваемый звук и совершенно невероятная техника. Его интерпретация Паганини считалась лучшей среди советских скрипачей. 14 ноября исполняется 100 лет со дня рождения мастера.

«Отец жил только скрипкой», – признавалась дочь Когана Нина. Правда, потом добавляла: «Когда он не занимался, а просто сидел, общался, он всегда держал скрипку, – он мог пить чай, разговаривать, а пальцы в этот момент бегали по грифу. Две главные вещи в его жизни – скрипка и семья».

Брат Нины – известный скрипач и дирижёр Павел Коган. Мать – Елизавета Гилельс, сестра пианиста Эмиля Гилельса, – тоже превосходная скрипачка. Ещё до личной встречи, когда она услышала «Цыганское каприччио» Крейслера в исполнении Когана, она заплакала и сказала: «Если можно так играть на скрипке, то я больше не буду». Впоследствии, выйдя замуж за Леонида, Елизавета Григорьевна действительно перестала заниматься своей карьерой – всё внимание и заботу вкладывала в мужа и детей. Но это было её собственным решением.

Тем временем Леонид Борисович не родился в такой же благоприятной атмосфере, как супруга. Юность его протекала, скорее, как борьба за выживание и за музыку.

Леонид Коган родился в интеллигентной семье в Днепропетровске. Отец немного умел играть на скрипке и показал азы сыну. По семейному преданию, мальчик не засыпал, пока инструмент не клали около его кровати, а каждое утро проверял, не выросли ли у него пальчики. Радости не было предела, когда он, наконец, получил свою первую скрипку-четвертинку. В 9 лет Лёня победил на конкурсе в Харькове, и его повезли показывать легендарному скрипичному педагогу Юрию Столярскому в Одессу. Но сразу по прибытии пришла трагическая весть – отец скончался от сердечного приступа, и Леня с бабушкой в срочном порядке вернулись домой.

В 1934 году год мальчик был принят в Особую детскую группу при Московской консерватории в класс профессора Абрама Ильича Ямпольского. Жизнь в столице была непростой. Верная бабушка поехала с внуком, и чтобы как-то прожить, устроилась уборщицей в ЦМШ – знаменитую Центральную музыкальную школу при Московской консерватории. Ямпольский, в свою очередь, выбивает Коганам дополнительные продуктовые карточки и селит их прямо в своей квартире. Лёня спит на раскладушке под роялем.

В этот же год с концертами в Москву приезжает легенда скрипичного искусства Яша Хейфец – для юного Когана он сразу становится кумиром. В тот момент мальчик даже не мог предположить, что буквально через несколько лет его самого начнут сравнивать его то с Хейфецем, то с самим Паганини.

«Послать и победить»

Мировая известность пришла к музыканту далеко не сразу. И дело было не в том, что Леонид Коган играл хуже чем, например, его старший коллега Давид Ойстрах. В суровые послевоенные годы надо было действительно заслужить, чтобы представлять свою страну. Да, правила были жёсткие и иногда жестокие, но в итоге этого отбора советские музыканты, которые выступали на Западе, были лучшими, так же как и советские артисты балета. Коган брался за все работы, которые ему предлагали. Он объездил весь СССР. В 1947 году стал лауреатом I Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Праге. А потом произошел тот самый «прорыв», и произошел он, кстати, благодаря Давиду Ойстраху.

В 1951 году королева Елизавета направила письмо Сталину с просьбой прислать советских скрипачей на конкурс её имени, который решили возобновить после II Мировой войны. Жена Когана стала лауреатом третьей степени этого конкурса в Брюсселе ещё в 1937 году. Королева попросила, чтобы членом жюри от СССР обязательно стал Давид Ойстрах. На тот момент отборочные прослушивания уже состоялись, и Коган не был включён в состав конкурсантов. На ответственное событие должен был ехать Игорь, сын Давида Ойстраха.Читайте также: Знай наших! Давид Ойстрах – музыкант от Бога

Получив королевское письмо, Сталин написал короткую и ясную резолюцию: «Послать и победить». Давид Ойстрах отреагировал мгновенно – он снял своего сына с участия под выдуманным предлогом и сообщил, что для победы нужна другая кандидатура – Леонид Коган. Удивлённого музыканта срочно сняли с тура по Волге и привезли в Москву. Давление было велико – сотрудники советской миссии очень боялись совершить ошибку и послать «неправильного» кандидата. Ещё будучи студентом консерватории, Коган поразил публику, сыграв за один вечер все 24 каприса Паганини. На конкурсе королевы Елизаветы с фурором прозвучал Первый концерт Паганини со сложнейшей каденцией Э. Соре. Коган получил 1 место. Но на общей памятной фотографии он всё равно стоит с самого краю – музыкант не любил публичность.

Брюссельский конкурс стал началом мирового успеха. Пошли плотным графиком записи и гастроли, впрочем, ограничения не миновали даже отличившегося музыканта. Но об этом позже.

В 1952 году Когана назначают преподавателем Московской консерватории на кафедре Ямпольского, после ухода которого он будет заведовать кафедрой скрипки.

В консерватории к нему стояла очередь из желающих. «Леонид Коган был редкостно добрым человеком, сердечным, отзывчивым, я бы даже сказал, сердобольным. Он принимал деятельное участие не только в судьбах своих учеников, но и многих музыкантов, жизнь которых не всегда складывается просто. /.../ Неоднократно и у нас в стране, и за рубежом, мне доводилось наблюдать, как само имя этого артиста сближало даже незнакомых между собой людей, становилось своеобразным паролем, открывающим сердца», – вспоминал композитор Родион Щедрин.

Среди студентов Леонида Борисовича были такие известные музыканты, как Валентин Жук и Екко Сато, завоевавшая звание лауреата III Международного конкурса имени П. И. Чайковского. Рядом с Коганом-педагогом лучше всего себя чувствовали талантливые и мотивированные молодые музыканты. Как-то один студент пожаловался, что пассаж ему не даётся, на что педагог ответил: «А ты… сыграй». Коган давал мастер-классы также в известном филадельфийском институте Кёртис и на множестве летних программ в Западной и Восточной Европе.

Главное – ритм

Леонид Коган продолжает много выступать в 1950-е, несмотря на преподавание. Репертуар музыканта безграничен – помимо классической музыки, он исполняет современников: Прокофьева, Шостаковича, Хачатуряна, Бабаджаняна, Хренникова. Скрипач появляется на сцене с крупнейшими дирижёрами, среди которых главный дирижёр Симфонического оркестра Ленинградской филармонии Евгений Мравинский и его коллега немец Курт Зандерлинг, дирижёр Большого театра Геннадий Рождественский.

Его скрипичный «почерк» узнаваем по своей драматичности, ритмической чеканности. Сам Коган говорил, что ритм – это «душа, жизнь произведения. Ритм сам по себе и музыкальная фраза, и /.../ характер замысла, и образ».

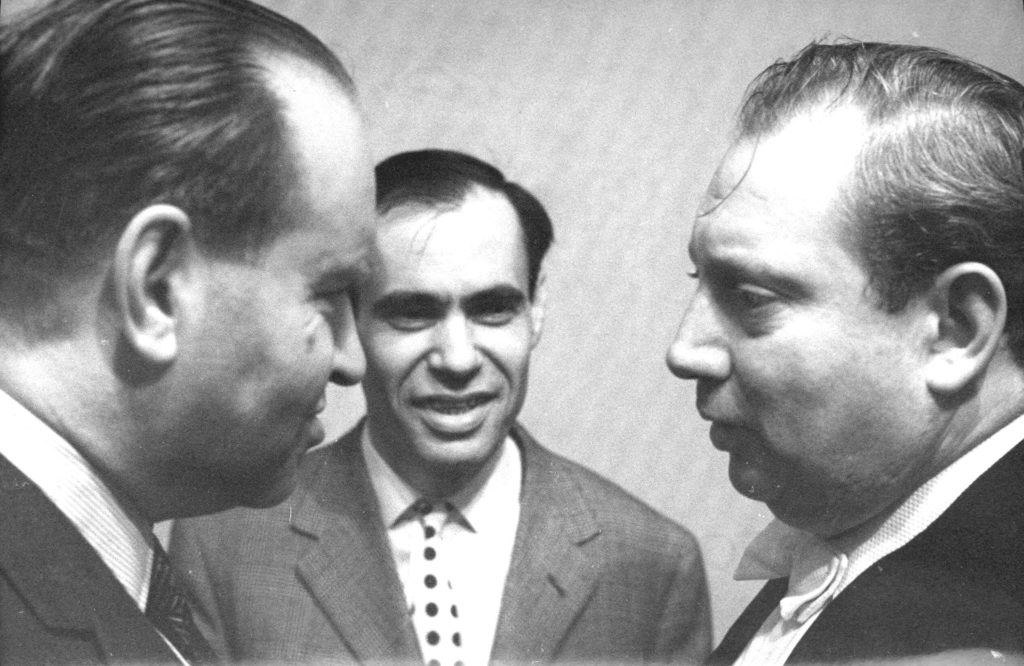

Скрипач выступает и в ансамблях – известны записи с Эмилем Гилельсом и Мстиславом Ростроповичем, иногда для квартета к ним присоединялся альтист и дирижёр Рудольф Баршай. С Баршаем Коган традиционно исполнял Концертную симфония для скрипки и альта В. А. Моцарта, с Гилельсом – обоюдно обожаемого Бетховена. Сонаты Баха для скрипки и клавесина неоднократно звучали в дуете с Карлом Рихтером.

С начала 1960-х годов музыкант чаще выступает в «семейных ансамблях». Наконец, и супруга начинает чаще появляться рядом с ним на сцене. Близкие друзья, композиторы Ю. Левитин, М. Вайнберг, и некоторые другие сочиняют произведения специально для супругов. Со временем к ним присоединяется и сын Павел – вместе они делают запись Тройного концерта Вивальди. Постепенно начинает выходить в качестве аккомпаниатора младшая дочь Нина, которая признавалась, что поначалу её задачей было не помешать отцу. Но в итоге она выросла в серьёзную пианистку.

В последний раз на сцену Большого зала Московской консерватории Леонид Коган вышел в марте 1982 года, сыграв с Ниной под управлением Павла Когана в качестве дирижёра.

Паганини и борьба за скрипку

В 1982 году режиссёр известного байопика «Никколо Паганини» Леонид Менакер приглашает Леонида Когана озвучить выступления легендарного виртуоза. Фильм начинается с впечатляющих документальных кадров: мэр Генуи достаёт из сейфа скрипку работы Гварнери, которая принадлежала великому генуэзскому скрипачу и композитору, и передаёт её Леониду. Далее итальянские власти сделали исключение, позволив Когану исполнить произведения маэстро на этой легендарной скрипке. Складывается такое впечатление, будто он в фильме играет на этом легендарном инструменте, однако это не так. Символично и трагично одновременно, что в конце того же года музыканта не станет. Озвучивать игру Паганини будет ленинградский скрипач Михаил Гантварг.

Для любого серьезного музыканта его инструмент – как внутренний паспорт. Он себя с ним идентифицирует. Леонид Коган был достоен самого лучшего инструмента, но так никогда его не получил. Он обратился с просьбой к «выездной комиссии», чтобы ему разрешили выступать за границей больше положенных каждому советскому музыканту 90 дней в году. Сделано это было только с одной целью – получить возможность заработать на скрипку, соответствующую его уровню мастерства.

Почему же правительство не предоставило ему такой инструмент? Ссылались на Госколлекцию. Эта коллекция была сформирована после революции из экспроприированных инструментов, многие из которых долго содержались в недостойных условиях и не поддавались настоящему восстановлению. Они не соответствовали уровню маэстро. О какой сумме была речь? В те годы скрипка уровня Страдивари или Гварнери обошлась бы в 40-50 тысяч долларов, сегодня же они стоят миллионы. Коган, один из самых популярных музыкантов СССР, был «курицей, которая несла золотые яйца». Он зарабатывал невероятные деньги за свои выступления. Конечно, эти суммы шли в «кошелёк» страны, музыканту оставалось совсем немного – около150-250 долларов. Почему ему не разрешали выезжать больше? По воспоминаниям дочери Нины, тогдашний зам. министра культуры СССР Кухарский считал, что музыкант «сбежит». Почему тогда не подарили скрипку (это была довольно распространенная практика в те времена)? Этот вопрос до сих пор остаётся загадкой.

В марте 1955 года Коган приехал на гастроли в Париж, где его с нетерпением ждали. Местные критики писали, что во всём мире мало артистов, способных сравниться с Коганом в техническом мастерстве и богатстве звучания. Программа выступления была «ударная»: Коган исполнил концерты Моцарта, Брамса и Паганини с оркестром под управлением Шарля Брюка. За один вечер три концерта? Это было нормальным явлением в его практике. Концерт Паганини, с полным набором каденций, особенно поразил публику, а газета «Фигаро» отметила, что, если закрыть глаза, «кажется, будто перед тобой настоящий чародей». С начала 1950-х не только Паганини, но и Моцарт, и Брамс становятся любимыми композиторами маэстро. На двух концертах в зале Шайо присутствовало более 5000 зрителей, включая дипломатов и парламентариев.

И вот, наконец, случилось! После парижских концертов Коган приобрел замечательную скрипку — хоть и не ту, из генуэзской коллекции, которой он ездил любоваться каждый раз, когда был в Италии, но достойный инструмент скрипичного мастера начала XVIII века Гварнери дель Джезу, внука основателя семейства Андреа Гварнери, скрипка которого когда-то принадлежала самому Паганини.

Коган сегодня

100-летие маэстро отмечается серией концертов на крупнейших площадках страны. Фестиваль к 100-летию со дня рождения Леонида Когана проходит сейчас в Большом и Малом залах столичной консерватории. В фестивале принимают участие внуки маэстро — Даниил Коган и Виктория Корчинская- Коган.

А если кому-то захочется проникнуть глубже в жизнь и творчество мастера и его известных современников, стоит приобрести книгу «Леонид Коган. Письма», подготовленную музыковедом Евгенией Кривицкой. Книга, в которой можно увидеть письма, фото, дневники из семейного архива, вышла год назад, и уже зарекомендовала себя благодаря хорошим отзывам. Переписка музыканта представлена в более чем 300 письмах от 170 респондентов, включая Пабло Пикассо, Марка Шагала, Дмитрия Шостаковича, Майю Плисецкую, Якова Хейфеца, Иегуди Менухина.

Также по теме

Новые публикации

3 июля в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» состоялся круглый стол «Курс на грамотность! Как сохранить русский язык в эпоху цифровизации», организованный Союзом журналистов Москвы. Участники круглого стола – представители государственных структур, отраслевых объединений, академического сообщества, преподаватели и студенты журналистских и гуманитарных факультетов – обсудили важнейшие аспекты современной языковой ситуации.

3 июля в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» состоялся круглый стол «Курс на грамотность! Как сохранить русский язык в эпоху цифровизации», организованный Союзом журналистов Москвы. Участники круглого стола – представители государственных структур, отраслевых объединений, академического сообщества, преподаватели и студенты журналистских и гуманитарных факультетов – обсудили важнейшие аспекты современной языковой ситуации.  Привычные слова часто хранят в себе удивительные истории, стоит только обратить внимание на их древние корни. Сегодня мы проследим за увлекательной эволюцией одного из таких корней и обнаружим неожиданную связь между словами «опекун», «печень», «беспечный» и др. Если открыть «Словообразовательный словарь…» А. Н. Тихонова, то можно увидеть, что слова «обеспечение», «печень», «беспечный» и «опекун» не являются однокоренными. Однако исторически в этих лексемах выделяется корень печ-/пек-, который делает данные слова родственными.

Привычные слова часто хранят в себе удивительные истории, стоит только обратить внимание на их древние корни. Сегодня мы проследим за увлекательной эволюцией одного из таких корней и обнаружим неожиданную связь между словами «опекун», «печень», «беспечный» и др. Если открыть «Словообразовательный словарь…» А. Н. Тихонова, то можно увидеть, что слова «обеспечение», «печень», «беспечный» и «опекун» не являются однокоренными. Однако исторически в этих лексемах выделяется корень печ-/пек-, который делает данные слова родственными.

С 1 по 5 июля на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря в городе Печоры проходит заезд «Русское слово» Всероссийского проекта «Истоки.Школа», который реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» по инициативе Президента России. Он объединил 155 преподавателей русского языка и литературы, словесников, поэтов и писателей из разных регионов России.

С 1 по 5 июля на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря в городе Печоры проходит заезд «Русское слово» Всероссийского проекта «Истоки.Школа», который реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» по инициативе Президента России. Он объединил 155 преподавателей русского языка и литературы, словесников, поэтов и писателей из разных регионов России.  C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир».

C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир».  Выбор правильного прилагательного для описания чего-то, что относится к мальчикам, может вызвать затруднения. В русской речи существует несколько вариантов: мальчиковый, мальчуковый, мальчишечий, мальчиший и мальчишеский. Каждый из них имеет свой стилистический оттенок, который важно учитывать.

Выбор правильного прилагательного для описания чего-то, что относится к мальчикам, может вызвать затруднения. В русской речи существует несколько вариантов: мальчиковый, мальчуковый, мальчишечий, мальчиший и мальчишеский. Каждый из них имеет свой стилистический оттенок, который важно учитывать.  30 июня 1914 года родился выдающийся русский учёный и авиаконструктор, один из главных создателей советского «ядерного щита», разработчик орбитальных станций и самой мощной советской ракеты-носителя «Протон» Владимир Николаевич Челомей.

30 июня 1914 года родился выдающийся русский учёный и авиаконструктор, один из главных создателей советского «ядерного щита», разработчик орбитальных станций и самой мощной советской ракеты-носителя «Протон» Владимир Николаевич Челомей.