С 1 по 5 июля на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря в городе Печоры проходит заезд «Русское слово» Всероссийского проекта «Истоки.Школа», который реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» по инициативе Президента России. Он объединил 155 преподавателей русского языка и литературы, словесников, поэтов и писателей из разных регионов России.

С 1 по 5 июля на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря в городе Печоры проходит заезд «Русское слово» Всероссийского проекта «Истоки.Школа», который реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» по инициативе Президента России. Он объединил 155 преподавателей русского языка и литературы, словесников, поэтов и писателей из разных регионов России. Россия – мировой центр резной кости. Как сохранили древнее искусство?

Сергей Виноградов20.09.2024

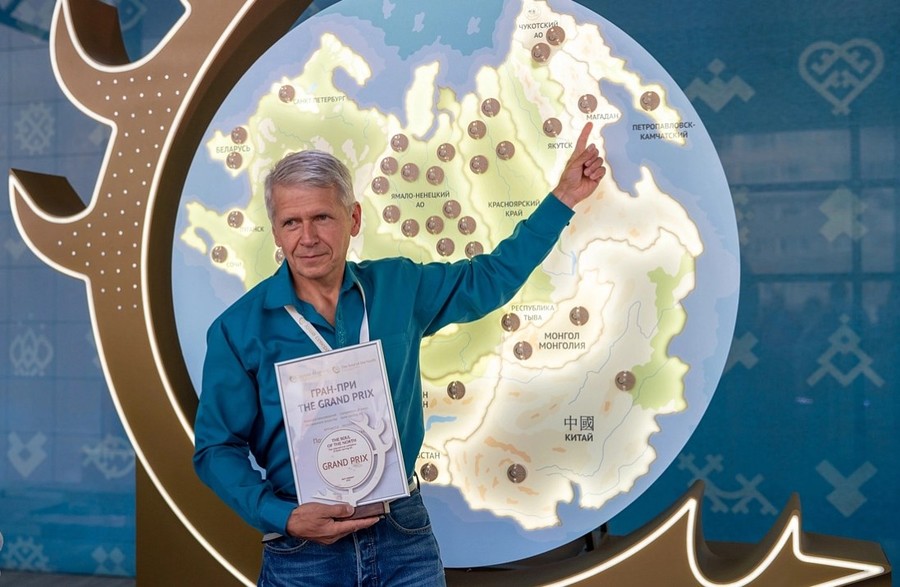

Лучшая косторезная школа в мире – российская. Доказано Международной выставкой-конкурсом косторезного искусства «Душа Севера», которая завершилась в Новом Уренгое. Обладателем Гран-при конкурса, собравшего ведущих мастеров из России, Китая, Монголии и Киргизии, стал заслуженный художник России Владимир Похилюк из Магадана.

Лучшая косторезная школа в мире – российская. Доказано Международной выставкой-конкурсом косторезного искусства «Душа Севера», которая завершилась в Новом Уренгое. Обладателем Гран-при конкурса, собравшего ведущих мастеров из России, Китая, Монголии и Киргизии, стал заслуженный художник России Владимир Похилюк из Магадана.

Россия – родина слонов, и это уже не шутка. Мастер рассказал «Русскому миру» о том, что России, в отличие от большинства стран мира, удалось сохранить древнее искусство и стать одним из мировых центров по резной кости из бивня мамонта.

Уроженец Донбасса, Владимир Похилюк нашёл своё призвание на восточной окраине большой страны, и сегодня является одним их ведущих мастеров в мире. Оленей и других «сувениров» из кости не режет, создаёт объёмные исторические и мифологически-сказочные сюжеты, преимущественно на русском материале. Сейчас в работе серия скульптур «Время героев», в которой отразились подвиги исторических и современных российских воинов.

Шахтёрские корни

– Расскажите о ваших родных местах и семье.

– Я родом с Донбасса, который всегда был особой территорией и общностью. Это, по сути, Вавилон, там жили все национальности. Рос в Луганской области, родители мои были тружениками. Отец работал на шахте, и мама в той же сфере. Я за всё благодарен нашей прекрасной школе и литературе. Рос, мечтал, творил. Вся моя жизнь была связана с творчеством. В детстве были рисунки, потом работал оформителем магазинов, кафе, ресторанов, предприятия и так далее.

– Как отец относился к вашим творческим успехам? Шахтой вас не агитировал?

– Отец был счастлив, что сын нашёл свой путь, и очень гордился, когда меня приняли в Союз художников. Я начинал вырезать по дереву ещё в юности, и отец побудил меня принять участие в конкурсе. Я занял первое место, а призом было внеочередное приобретение телевизора. Это моя первая награда. Отец был счастлив, он любил смотреть телевизор.

– Вы выросли среди шахтёров в семье шахтёра, это особые люди. Сегодня ощущаете в себе отголоски донбасского воспитания?

– Я рос в той атмосфере, когда слово чести было не пустым звуком. Мы с детства знали, что если дал слово, нужно его держать. И ты должен отвечать за свои слова. Это звучит сурово, но на самом деле воспитание было очень хорошим для формирования характера мальчишек. Сейчас это утрачивается. Люди пишут всякое в соцсетях, не неся за это ответственности. Это неправильно.

Дело жизни

– Как вы попали в Магадан?

– Работа оформителя мне очень нравилась, да и зарабатывал хорошо. Но после развала Союза и я вдруг оказался на одном из островков развалившейся моей родины. А мой брат до этого уехал в Магадан. Когда началось это безвременье, я в 1993 года поехал к нему посмотреть, как он живёт. И здесь я увидел, как люди режут их кости, узнал, что есть такой материал и такой промысел. Для жителя средних широт это была совершенно необычная вещь. Мне это увлекло и подвигло к переезду. За этим я сюда и приехал, понимая, что в других местах этого не найду.

– Как правильно называется ваше искусство – резьба по кости?

– Можно и так назвать. Вообще, это скульптура малых форм. Кто-то называет нас косторезами, но это не совсем правильно. Я ещё и из дерева рублю, и из камня работы были. Я скульптор, Заслуженный художник Российской Федерации. На данном этапе мне представляется, что самые интересные работы я могу сделать из бивня мамонта. Есть и замыслы по дереву, но это менее востребованное направление.

– Резьба из бивня считается национальным искусством северных народов. Или вы создали своё направление?

– Это распространённая неточность. Во-первых, я считаю русский народ северным – как и чукчи, и ненцы. И коренным тоже. Если говорить о резной кости как о явлении, то этим ещё Пётр Первый увлекался. Возьмите холмогорскую или тобольскую резьбу – им более трёхсот лет. Это замечательный уровень – и ремесленный, и художественный. Мне посчастливилось побывать в запасниках Исторического музея в Москве, и я держал в руках великолепнейшие работы русских мастеров XVII, XVIII, XIX веков. У нас очень хорошая традиция работы с этим материалом.

– И хорошо, что она сохраняется…

- Да, потому что это получилось не у всех. В Европе в те же века была замечательная резная кость, но сейчас мастеров нет, они это утратили. В Африке снизился уровень, в Южной Америке нет таких традиций, в США и Канаде остались считанные мастера. В России проводится международный фестиваль, мы с ними связывались, они приезжали, было общение. Мы знаем, что там происходит. В Финляндии всего один мастер есть, в Норвегии одна мастерица, она к нам приезжала.

Создалась уникальная ситуация: Россия сохранила в достаточно развитом состоянии этот уникальный промысел или искусство. Почему так сложилось, неизвестно, организовать это невозможно. Такой вот цивилизационный поворот.

Важно, что мы не только сохранили, у нас есть динамика к развитию, я могу судить по тому, что происходит за 30 лет. Проходят выставки, художники друг с другом взаимодействуют, друг у друга учатся.

– Получается, Россия – это мировой центр резной кости?

– Один из центров. Нельзя не вспомнить Китай, я много раз там бывал, в том числе с выставками. В Китае есть великолепнейшие мастера, там есть с кем потягаться.

Время героев

– Говорят, что ремесло передаётся из рук в руки. Вы у кого-то учились?

– Когда я приехал, устроился в частную мастерскую, где работали мастера. Такого, чтобы у кого-то учиться, не было. Мы сидели вместе, друг на друга смотрели, подсматривали. Была некая конкуренция, я бы сказал, житейская. Оленей и другие традиционные сувениры я никогда не делал, потому что их делают все. А чтобы было конкурентное преимущество, нужно делать что-то своё. Какой-то нестандарт, предъявляя максимальные требования к сложности работ и самому себе. Только это позволит выделиться из массы мастеров.

– Судя по вашим работам, вы нашли это отличительное преимущество в российской истории и фольклоре…

– Конечно, меня это интересует, потому что это наша жизнь, моя культура и моя страна. Допустим, сейчас я делаю серию «Время героев», сейчас делаю четвёртую работу. Время сейчас такое, атмосфера пропитана этой темой, а я не могу не реагировать.

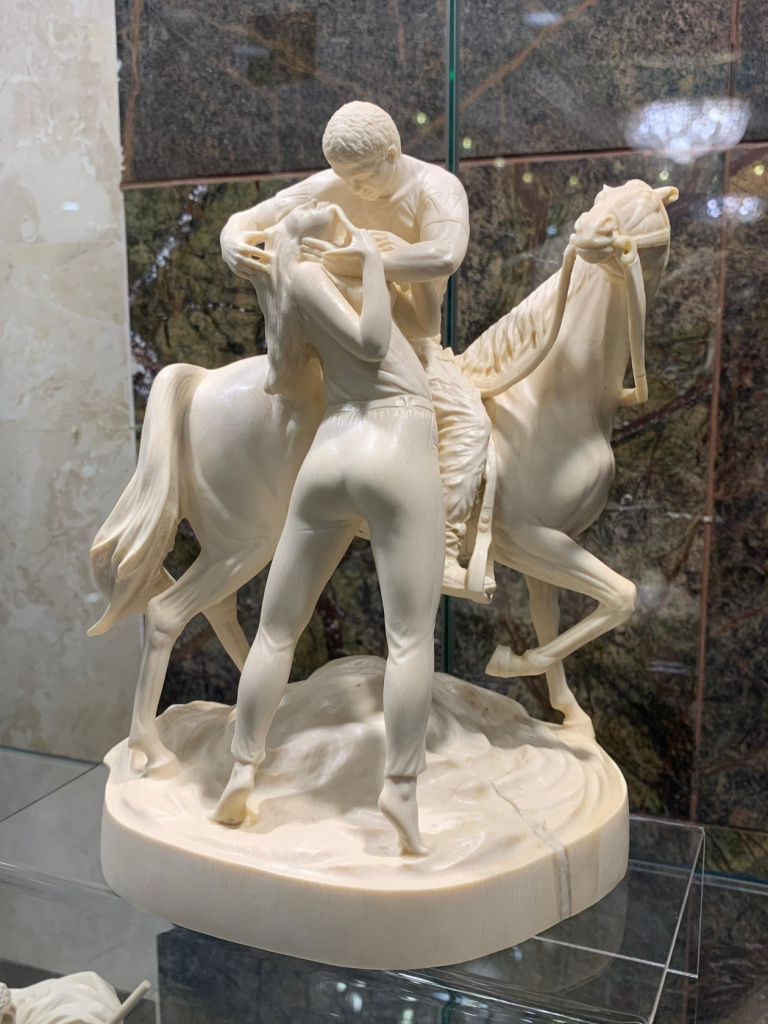

– У вас есть поразительная работа «Прощание славянки»: девушка обнимает сидящего на коне юношу. Она о прошлом или настоящем?

– Это современные люди, девушка в джинсах, парень в полувоенных штанах, и ботинки у него тактические. Конь еле сдерживается, но уже готов скакать. Тема – прощание с воином. Девушка потянулась к нему с такой игривостью, нежностью, но она ничего не может сделать, её мужчина уходит на защиту Родины. Мысль такая: мужчины уходят, а женщины остаются. Они должны работать, детьми заниматься и жить каждый день в невыносимом ожидании. И ещё неизвестно, кому тяжелее. Я знаю таких людей, это мои знакомые, соседи.

Дорожить своим

– Создание скульптур из кости – кропотливое дело. Сколько вы тратите времени на создание работ?

– По-разному бывает. Например, работа «Апполон и Дафна» заняла пять месяцев, она меня истощила. А «Пересвета с Челубеем» я за месяц сделал. Какую-то делаешь на одном дыхании и получается быстрее, а с другой не так. Китай сильно на меня повлиял, особенно в доводке до «финиша», теперь у меня на это больше времени уходит.

– Среди ваших произведений есть корабль высотой 73 см, выполненный из бивня мамонта. Как вам удалось создать такую крупную работу?

– Больше 10 лет назад я сделал корпус корабля. И очень выдохся, поскольку работа не творческая, а техническая, ремесловая. Я такое не люблю, больше предпочитая творчество, когда не мозг, а подсознание ведёт мои руки. Корпус завернул и убрал в шкаф. Прошли годы, стало жалко, что столько времени и материала потратил, не выбрасывать же. Решил закончить, сделал такелаж и команду. Это «Санта-Мария», корабль Христофора Колумба. Он и сам там присутствует, на капитанском мостике стоит. Я сделал его мощным, не худеньким. В Средневековье худоба ассоциировалась с болезненностью. Люди, имевшие высокий статус, лучше питались, и мой Колумб получился обширным мужчиной.

– На международные конкурсы приезжают мастера из многих стран. Удаётся пообщаться и поделиться опытом?

– На международные конкурсы приезжают мастера из многих стран. Удаётся пообщаться и поделиться опытом?

– Конечно, общаемся. Конкурсы интересны мастера как раз благодаря возможностям познакомиться с другими художниками. Мозг непрерывно впитывает что-то интересное – как этот делает, как тот решает, как этот умеет эмоции передавать. Мы спрашиваем друг у друга, делимся. Чего скрывать? Это даёт импульс к росту, движению вперёд.

– Помимо Китая, в каких странах вы бывали в творческих командировках?

– В Норвегии бывал с выставками. Принимали тепло, на очень хорошем уровне. Но, знаете… У них там был скульптор Вигеланд, художник Мунк, писатель Ибсен, композитор Григ. И они рады, им большего не надо. Ещё немножко места выделили для Петра Ильича Чайковского – и всё, им хватает. Норвежцы очень бережно к этому относятся, по-настоящему дорожат. Это характерно не только для них, те же китайцы свою культуру знают, понимают, глубоко погружаются. В то время как мы нацелены узнать, что происходит за рубежом, а не то, что есть в соседнем городе. Эти поездки за границу стали для меня очень поучительными – я понял, что нужно больше интересоваться своим. По большому счёту, мы не нужны никому, кроме самих себя. У нас прекрасная культура, замечательное искусство. Надо этим дорожить, лелеять, взращивать.

Читайте также: Ледяная красота в – 55 °С

Также по теме

Новые публикации

С 1 по 5 июля на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря в городе Печоры проходит заезд «Русское слово» Всероссийского проекта «Истоки.Школа», который реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» по инициативе Президента России. Он объединил 155 преподавателей русского языка и литературы, словесников, поэтов и писателей из разных регионов России.

С 1 по 5 июля на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря в городе Печоры проходит заезд «Русское слово» Всероссийского проекта «Истоки.Школа», который реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» по инициативе Президента России. Он объединил 155 преподавателей русского языка и литературы, словесников, поэтов и писателей из разных регионов России.  C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир».

C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир».  Выбор правильного прилагательного для описания чего-то, что относится к мальчикам, может вызвать затруднения. В русской речи существует несколько вариантов: мальчиковый, мальчуковый, мальчишечий, мальчиший и мальчишеский. Каждый из них имеет свой стилистический оттенок, который важно учитывать.

Выбор правильного прилагательного для описания чего-то, что относится к мальчикам, может вызвать затруднения. В русской речи существует несколько вариантов: мальчиковый, мальчуковый, мальчишечий, мальчиший и мальчишеский. Каждый из них имеет свой стилистический оттенок, который важно учитывать.  30 июня 1914 года родился выдающийся русский учёный и авиаконструктор, один из главных создателей советского «ядерного щита», разработчик орбитальных станций и самой мощной советской ракеты-носителя «Протон» Владимир Николаевич Челомей.

30 июня 1914 года родился выдающийся русский учёный и авиаконструктор, один из главных создателей советского «ядерного щита», разработчик орбитальных станций и самой мощной советской ракеты-носителя «Протон» Владимир Николаевич Челомей.  Россия и Африка стремительно развивают сотрудничество на многих площадках, включая спортивные. В боксе и других единоборствах крепкие взаимоотношения тянутся ещё с советских времён. Россияне готовы придти африканцам на помощь в развитии спорта, а те отвечают искренним интересом, энтузиазмом и готовностью к совместной работе. В ринге и вокруг него.

Россия и Африка стремительно развивают сотрудничество на многих площадках, включая спортивные. В боксе и других единоборствах крепкие взаимоотношения тянутся ещё с советских времён. Россияне готовы придти африканцам на помощь в развитии спорта, а те отвечают искренним интересом, энтузиазмом и готовностью к совместной работе. В ринге и вокруг него.  Прилагательное «коварный» определяет одно из самых негативных человеческих качеств, проявляющееся в скрытной злонамеренности. Слово давно прижилось в речи, однако его этимология не является очевидной. Выясним, кого раньше называли коварным и как трансформировалось со временем значение этой лексемы.

Прилагательное «коварный» определяет одно из самых негативных человеческих качеств, проявляющееся в скрытной злонамеренности. Слово давно прижилось в речи, однако его этимология не является очевидной. Выясним, кого раньше называли коварным и как трансформировалось со временем значение этой лексемы.  Учащиеся русской школы в Оффенбурге берутся за ложки не только в обед и ужин. Вот уже 10 лет в городе существует ансамбль юных ложкарей, который выступает на городских мероприятиях, больших фестивалях в Германии и за рубежом. Игра на ложках погружает в мир русской культуры не только школьников, но и зрителей.

Учащиеся русской школы в Оффенбурге берутся за ложки не только в обед и ужин. Вот уже 10 лет в городе существует ансамбль юных ложкарей, который выступает на городских мероприятиях, больших фестивалях в Германии и за рубежом. Игра на ложках погружает в мир русской культуры не только школьников, но и зрителей.