Слово «апокалипсис» будоражит воображение, рисуя картины глобальных трагедий, разрушения и конца света. Однако его значение гораздо глубже и многограннее, чем просто синонимичное обозначение какой-либо катастрофы. Выясним, какие смыслы транслирует данное существительное.

Слово «апокалипсис» будоражит воображение, рисуя картины глобальных трагедий, разрушения и конца света. Однако его значение гораздо глубже и многограннее, чем просто синонимичное обозначение какой-либо катастрофы. Выясним, какие смыслы транслирует данное существительное. Артур Чилингаров – Арктика и жизнь

Редакция портала «Русский мир»03.06.2024

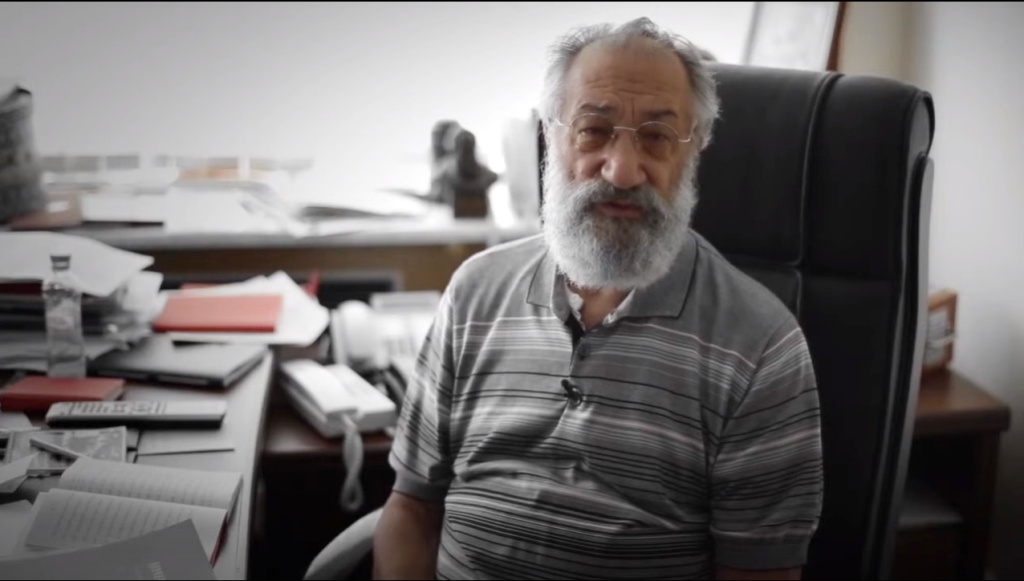

Скончался знаменитый российский полярный исследователь Артур Чилингаров. Про его жизнь можно снимать остросюжетный фильм. Да что там фильм – целый сериал! Где будет место чуду выживания в блокадном Ленинграде, приключениям на полярной станции, спасению судна во льдах Антарктиды и опасному погружению на дно Ледовитого океана.

Артур Чилингаров лично определял границы подводного шельфа в Арктике, чтобы подтвердить притязания России на эту территорию, стоял у истоков создания атомного флота нового поколения и строительства Северного морского пути.

С Арктикой связал случай

Артур Николаевич Чилингаров родился 25 сентября 1939 года в Ленинграде. Его отец Николай Гаврилович Чилингарян работал помощником первого секретаря Ленинградского обкома партии. В конце 40-х годов был репрессирован, но в 1954 году реабилитирован.

Первые воспоминания Артура Чилингарова связаны со страшным голодом в блокадном Ленинграде, где он оставался с матерью и двоюродной сестрой. Ситуация в какой-то момент стала настолько критической, что мать мальчика, находясь в состоянии нервного срыва, собиралась покончить жизнь самоубийством вместе с детьми. Но в этот момент мимо дома проходила воинская часть, где служила её сестра, и она забежала к родственникам, чтобы передать продукты – это спасло им жизнь. Второй раз от смерти вновь спас счастливый случай: во время бомбёжки бетонная плита потолка рухнула на спавшего в комнате ребёнка, но высокие спинки железной кровати задержали падение, и через какое-то время семью вытащили из-под рухнувшего перекрытия.

После этого была эвакуация в Северную Осетию, где Артур Чилингаров прожил несколько лет. Потом он вернулся в родной Ленинград и пошёл поступать в Ленинградское высшее военно-морское училище. Но на престижный механический факультет его не взяли – не хватило баллов. Тогда настойчивый молодой человек добился приёма у ректора, чтобы выразить своё несогласие с оценками. Ректор посоветовал ему поступать на арктический факультет, куда в тот год был недобор. Вот таким – то ли случайным, то ли чудесным образом – определилась вся дальнейшая судьба будущего исследователя Арктики.

Правда, после первой практики в Карском море он едва не бросил учёбу – настолько тяжело далась морская болезнь, испытанная в экспедиции. Но, видимо, Север уже не отпускал – студент Чилингаров начал заниматься тренировкой вестибулярного аппарата, чтобы больше не страдать от качки. И много лет спустя во время знаменитой спасательной экспедиции судна «Михаил Сомов» он окажется чуть ли не единственным на ледоколе во время страшного шторма, кто будет не подвержен морской болезни. Но об этом дальше.

После окончания училища его назначили начальником комсомольско-молодёжной дрейфующей полярной станции «Северный полюс – 19». Однажды айсберг, на котором дрейфовали молодые полярники, внезапно раскололся. В трещины полетели палатки, запасы топлива и продовольствия, начался хаос. Но благодаря умелым действиям начальника станции удалось не допустить гибели людей и дождаться помощи. А спустя несколько месяцев экспедиции было совершено важное открытие – выяснилось, что Северный морской путь можно использовать круглогодично.

Но гораздо более яркие и драматичные события ждали Чилингарова впереди.

Спасение «Михаила Сомова»

Весной 1985 года все жители Советского Союза с замиранием сердца следили за ситуацией вокруг судна «Михаил Сомов» – с последних новостей о состоянии судна и экипажа начинались все выпуски программы «Время», открывались первые полосы ведущих газет.

Дизель-электроход, получивший имя в честь знаменитого полярника Михаила Сомова, был построен на Херсонском судостроительном заводе в 1975 году. В 1977 году судно попало в свой первый ледовый плен, но довольно быстро сумело вырваться. Но вот в марте 1985 года ситуация оказалась гораздо более тяжёлой. Корабль совершал свой очередной рейс в Антарктиду, чтобы обеспечить необходимым снаряжением зимовщиков на станции «Русская». Но рейс задержался, и к Антарктиде «Михаил Сомов» приблизился, когда уже начиналась антарктическая зима. В какой-то момент корабль оказался зажат огромными льдинами, толщина которых достигала 3 – 4 метров, а расстояние до ближайшей кромки льда составляло 800 километров.

Ситуация была критическая – судно могло быть просто раздавлено льдами, как когда-то корабль «Челюскин», за спасением экипажа которого тоже следила вся страна. 5 июня Совет министров СССР принимает решение об отправке спасательной экспедиции к «Михаилу Сомову». Руководителем экспедиции был назначен Артур Чилингаров, работавший тогда начальником управления в Госкомгидромете. Об экспедиции достаточно красочно рассказывал в своём интервью известный спортивный комментатор Виктор Гусев, который принимал в ней участие в качестве корреспондента ТАСС. Именно тогда случился страшный шторм, во время которого буквально все участники экспедиции были в полумёртвом состоянии, и лишь начальник не только держался, но даже готовил еду для тех, кто ещё был в состоянии есть.

В какой-то момент ситуация ещё больше обострилась: огромные волны угрожали смыть в океан бочки с топливом, которые были загружены на борт во время стоянки в Новой Зеландии. Чилингаров тогда сказал, что если будут утеряны больше половины бочек, придётся возвращаться назад, и судьба судна «Михаил Сомов» в этом случае была бы трагична. Так что всем членам команды, включая корреспондента Гусева, пришлось привязывать бочки к палубе чем только можно. Более 60-ти процентов бочек удалось спасти – экспедицию можно было продолжать.Читайте также: Советский «Титаник»

Но и это были ещё не все испытания. Буквально в 200 километрах от «Михаила Сомова» ледокол «Владивосток», на котором шла спасательная экспедиция, сам застрял во льдах. Казалось, морякам может помочь только чудо. И оно случилось – на утро льды отступили от «Владивостока». Наконец, в эфире прозвучало долгожданное: «26 июля в 9.00 ледокол “Владивосток“ подошёл к последней ледовой перемычке перед “Михаилом Сомовым“. В 11.00 околол его и взял под проводку». А спустя шесть дней экипажи обоих судов как героев встречали жители новозеландского Веллингтона. За эту операцию Артур Чилингаров получил звание Героя Советского Союза.

Читайте также: Отто Шмидт: человек большого дела

На дно Ледовитого океана – как в космос

90-е годы стали тяжёлыми для всех, кто связал свою судьбу с Арктикой: научные станции закрывались, проекты сворачивались, казалось, что Россия сдаёт все позиции и уходит со всех рубежей. И хотя жизнь самого Чилингарова складывалась вполне благополучно – он стал депутатом Государственной Думы, этот период безвременья был для него нелёгким.

Лишь в нулевые годы ситуация стала меняться – об Арктике вспомнили вновь. Чилингаров стал первым вице-президентом Русского географического общества, среди приоритетных задач которого как раз проекты, связанные с Арктикой и Антарктикой. Но не только. Несколько лет назад в интервью порталу Русского географического общества Артур Чилингаров рассказал ещё об одном уникальном проекте, который он вёл вместе со знаменитым путешественником Фёдором Конюховым. Речь шла об установке специального оборудования на дне Марианской впадины, с помощью которого можно было бы отслеживать смещение морского дна, что является причиной подводных землетрясений, а значит и цунами.

Тем более что опыт глубоководного погружения у Чилингарова к тому времени уже был. Летом 2007 года он в составе экспедиции погрузился на дно Северного Ледовитого океана в географической точке Северного полюса. Задача экспедиции была государственной важности – научно подтвердить принадлежность хребта Ломоносова к нашему континентальному шельфу, зафиксировав тем самым границы России в Арктике.

Погружение было экстремальным – Чилингаров, по его словам, даже написал завещание, а потом шутил, что в записке жене подробно указал, кто ему сколько должен. Экспедиция установила в месте погружения титановый российский триколор. Правда, потом долго не могли подняться – глубоководные аппараты залепило илом, исчезла связь. К тому же дрейф отнёс полынью на три километра в сторону, пришлось искать её почти на ощупь. Так что экспедиция вместо 4-х часов продлилась 9. А когда Канада выразила недовольство тем фактом, что Россия «застолбила» Арктику, Чилингаров предложил канадцам самим спуститься на дно Ледовитого океана. Но пока никто этот подвиг так и не смог повторить. Ещё бы – по сложности его можно смело сравнить с полётом в космос.

«Наша страна – великая морская и полярная держава», – говорил Чилингаров, добавляя, что именно Россия изучила Ледовитый океан настолько полно, что может в течение нескольких суток оказать в этом регионе помощь любому, кто в ней нуждается. За погружение на дно Ледовитого океана Артур Чилингаров был удостоен звания Героя России.

Сам же он всегда говорил, что независимо от того, одна звезда у тебя или две, человек обязан всегда служить своему делу и своему Отечеству. Вся жизнь Артура Николаевича Чилингарова была посвящена именно этому.

Читайте также: Арктическая эпопея России

Также по теме

Новые публикации

Слово «апокалипсис» будоражит воображение, рисуя картины глобальных трагедий, разрушения и конца света. Однако его значение гораздо глубже и многограннее, чем просто синонимичное обозначение какой-либо катастрофы. Выясним, какие смыслы транслирует данное существительное.

Слово «апокалипсис» будоражит воображение, рисуя картины глобальных трагедий, разрушения и конца света. Однако его значение гораздо глубже и многограннее, чем просто синонимичное обозначение какой-либо катастрофы. Выясним, какие смыслы транслирует данное существительное.  11 июля 1810 года в Москве торжественно открыли Странноприимный дом – одну из первых больниц для бедных, построенную на частные пожертвования. Сегодня это один из крупнейших в России многопрофильных центров экстренной медицинской помощи. В его истории соединились имена выдающихся людей своего времени.

11 июля 1810 года в Москве торжественно открыли Странноприимный дом – одну из первых больниц для бедных, построенную на частные пожертвования. Сегодня это один из крупнейших в России многопрофильных центров экстренной медицинской помощи. В его истории соединились имена выдающихся людей своего времени.

Председатель президиума Международного совета российских соотечественников, потомок первой волны русской эмиграции Пётр Петрович Шереметев объявил о решении переехать в Россию. В своём интервью он рассказывает, что побудило его к переезду, и о своих дальнейших планах на родине.

Председатель президиума Международного совета российских соотечественников, потомок первой волны русской эмиграции Пётр Петрович Шереметев объявил о решении переехать в Россию. В своём интервью он рассказывает, что побудило его к переезду, и о своих дальнейших планах на родине.  Составные лексемы с дефисным написанием двух или более элементов часто вызывают затруднения при склонении и определении рода. Умение правильно их употреблять в речи – важный показатель грамотности. Предлагаем разобраться в грамматических тонкостях конструкций типа музей-усадьба, прайс-лист, счет-фактура и др.

Составные лексемы с дефисным написанием двух или более элементов часто вызывают затруднения при склонении и определении рода. Умение правильно их употреблять в речи – важный показатель грамотности. Предлагаем разобраться в грамматических тонкостях конструкций типа музей-усадьба, прайс-лист, счет-фактура и др.  Уже три месяца Полина Квитных, уроженка Красноярска, преподаёт русский язык детям и подросткам в Нигере. Её ученики уже не представляют своей жизни без знакомства с новыми русскими словами, играми с матрёшками и весёлых песенок из советских мультфильмов, которые включают в Русском доме на переменах.

Уже три месяца Полина Квитных, уроженка Красноярска, преподаёт русский язык детям и подросткам в Нигере. Её ученики уже не представляют своей жизни без знакомства с новыми русскими словами, играми с матрёшками и весёлых песенок из советских мультфильмов, которые включают в Русском доме на переменах.

3 июля в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» состоялся круглый стол «Курс на грамотность! Как сохранить русский язык в эпоху цифровизации», организованный Союзом журналистов Москвы. Участники круглого стола – представители государственных структур, отраслевых объединений, академического сообщества, преподаватели и студенты журналистских и гуманитарных факультетов – обсудили важнейшие аспекты современной языковой ситуации.

3 июля в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» состоялся круглый стол «Курс на грамотность! Как сохранить русский язык в эпоху цифровизации», организованный Союзом журналистов Москвы. Участники круглого стола – представители государственных структур, отраслевых объединений, академического сообщества, преподаватели и студенты журналистских и гуманитарных факультетов – обсудили важнейшие аспекты современной языковой ситуации.