Знай наших! Владимир Вернадский – создатель учения о ноосфере

Анна Ефремова13.03.2023

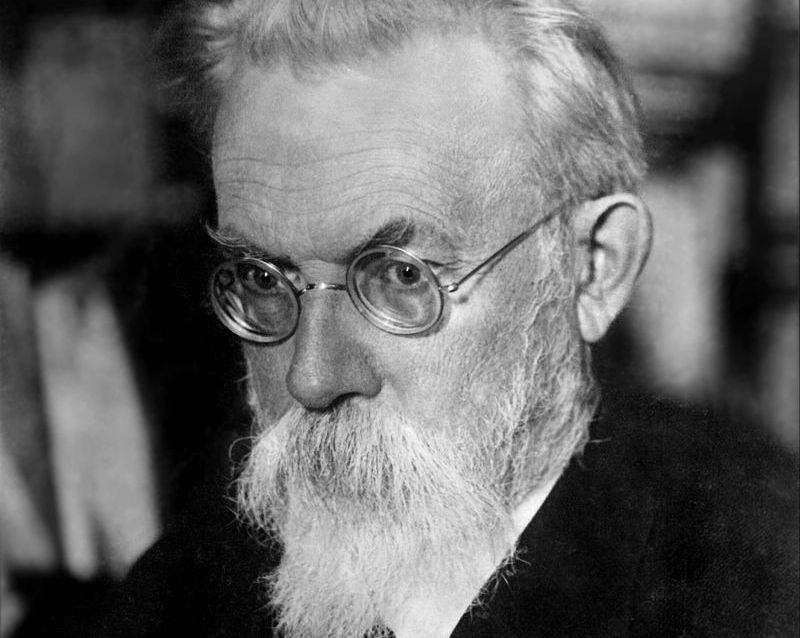

160 лет назад, 12 марта 1863 года, родился Владимир Иванович Вернадский – выдающийся учёный и мыслитель, создатель нескольких научных школ и даже новой науки – геохимии. За свою долгую жизнь он успел побывать академиком Императорской Санкт-Петербургской, Украинской и Академии наук СССР.

Исследования Вернадского опережали время, его идеи во многом легли в основу современного экологического движения. Он тщательно изучал кристаллографию, минералогию, геологию, геохимию. Интересовался почвоведением, биологией, радиологией, биогеохимией, палеонтологией, исследованием метеоритов и философией, а также занимался историей русской науки. А ещё всю жизнь он занимал активную жизненную позицию, помогал нуждающимся, не предавал близких и был одним из видных представителей либерального движения в России XIX – начала XX вв.

«Моя цель – познание всего, что возможно человеку в настоящее время сообразно его силам (и специально моим) и времени. Я хочу, однако, увеличить хоть отчасти запас сведений, улучшить хоть немного состояние человека. А улучшение это, к сожалению моему, в мое время зависит не только от научных знаний и приложения их к борьбе с природой, а еще и к борьбе с людьми, к деятельности политической», – эти слова 19-летнего Вернадского как нельзя лучше характеризуют его отношение к жизни и к людям, которое он пронёс через всю свою жизнь.

Становление учёного

Владимир Вернадский родился в дворянской семье в Санкт-Петербурге. Его отец был потомком запорожского казацкого старшины и действительным статским советником, известный писатель Владимир Короленко приходился Владимиру троюродным братом.

Мальчик рос любознательным и рано пристрастился к чтению, перечитав большую часть отцовской библиотеки. В первый класс он пошёл в Харьковской классической гимназии, куда семья переехала из-за неблагоприятного петербургского климата. Но затем Вернадские вернулись в столицу, где Владимир закончил Первую Петербургскую классическую гимназию в числе первых учеников.

В 1881г. он был зачислен студентом естественного отделения физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета.

Время учёбы и работы Вернадского в университете совпало с расцветом творческой деятельности выдающегося геолога и почвоведа В. В. Докучаева, который и сформировал интерес Вернадского к минералогии и кристаллографии. Вернадский воспринял и развил идеи Докучаева о единстве природы Земли и целостности знания. Другими учителями Вернадского были известный ботаник А. Н. Бекетов, а химию ему посчастливилось изучать у Д. И. Менделеева.

По окончании университета В. И. Вернадский был оставлен в университете для подготовки к профессорскому званию и занял должность хранителя Минералогического кабинета.

В 1888 г. подающий надежды молодой учёный был командирован на два года за границу. За это время он успел поработать в химических и кристаллографических лабораториях Италии, Германии, Франции, Англии и Швейцарии, участвовал в Международном геологическом конгрессе в Лондоне и был избран членом-корреспондентом Британской ассоциации наук; затем работал в Париже в Высшей горной школе и в Колледж де Франс и был избран членом Французского минералогического общества.

Вернувшись в Россию, Вернадский переезжает в Москву и начинает научную и преподавательскую деятельность в Московском университете. Вместе со своими учениками он совершает многочисленные минералогические экспедиции, побывав на Урале и в Крыму, на Украине, на Северном Кавказе и в Закавказье, в Польше и в средней России.

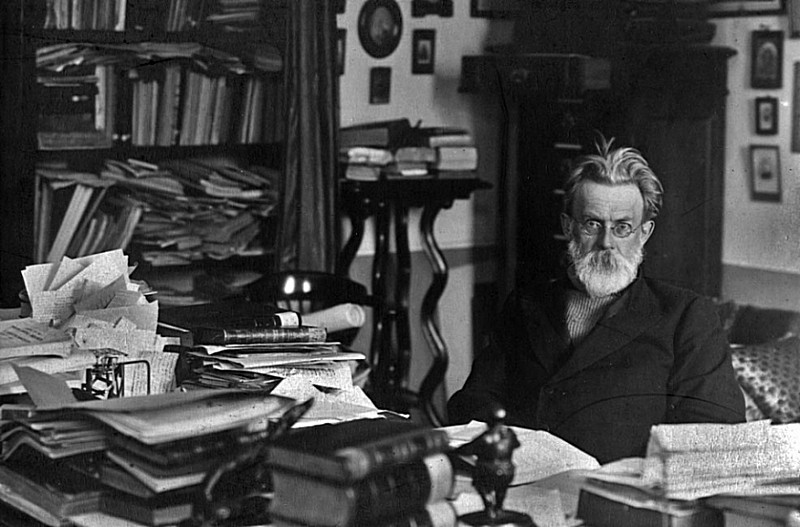

В этот период В. И. Вернадский ведёт серьёзную научную работу, издаёт собственный учебник по кристаллографии, параллельно активно занимается самообразованием, изучая историю и философию.

Новая наука

Учёный одним из первых задумался о природе происхождения минералов. Исследователи того времени сходились во мнении о том, что минералогия – в большей степени описательная наука. Они старались как можно лучше характеризовать свойства камней и систематизировать их.

Вернадский предложил совершенно иной взгляд. Учёного интересовало происхождение тех или иных пород и закономерности их распределения в земной коре. Таким образом, он поставил перед современной минералогией новую задачу – объяснить эволюцию минералов. Сам Вернадский создал новую классификацию минералов на основе свойств соединений углерода и кремния – наиболее распространенных элементов в земной коре.

В 1909 г. в России проходит 12-й съезд естествоиспытателей. Вернадский выступает с докладом «Совместное нахождение минералов в земной коре», что стало отправной точкой существования новой науки, получившей название геохимия. В последующие годы Вернадский формулирует основные идеи геохимии, в рамках которой им были проведены первые систематические исследования закономерностей строения и состава атмосферы, гидросферы, литосферы.

А в 1916 году он приступил к разработке основных принципов биогеохимии: изучению химического состава организмов и их роли в миграции атомов в геологических оболочках Земли.

С 1907 г. Вернадский также ведёт геологические исследования радиоактивных элементов, положив начало радиогеологии. В 1910-м он создаёт и возглавляет Радиевую комиссию Академии наук.

С конца XIX века существовало единое мнение учёных о неделимости атома. Ситуация изменилась после открытия электрона и начала исследований в области радиоактивности. Выступая на заседании Академии наук задолго до этого учёный произнёс речь о новом виде энергии. Вернадский назвал поиск урановых месторождений основной задачей современной науки.

С начала XX века В.И. Вернадский занимает видное место в научном сообществе России. Он поддерживает активные связи с учёными всего мира. В 1908 году его избирают экстраординарным академиком (членом-корреспондентом) Императорской Академии наук, а в 1912 году он становится ординарным академиком.

На благо Отечества

Со студенческих лет Вернадский активно участвует в общественной жизни. Ещё обучаясь в университете, он является членом студенческого Научно-литературного общества, где обсуждались вопросы народного просвещения и другие злободневные вопросы.

Почти каждое лето с 1886 по 1910 год Вернадский приезжал в имение Вернадовка расположенное в Тамбовской губернии и был выбран гласным в Тамбовской губернии. Он был делегатом от Тамбовского земства на съезде в Петербурге и Москве.

Вернадский принимает участие в открытии бесплатных столовых для голодающих крестьян, ходатайствует о развитии народного образования, его усилиями открываются школы и больницы, создаются библиотеки.

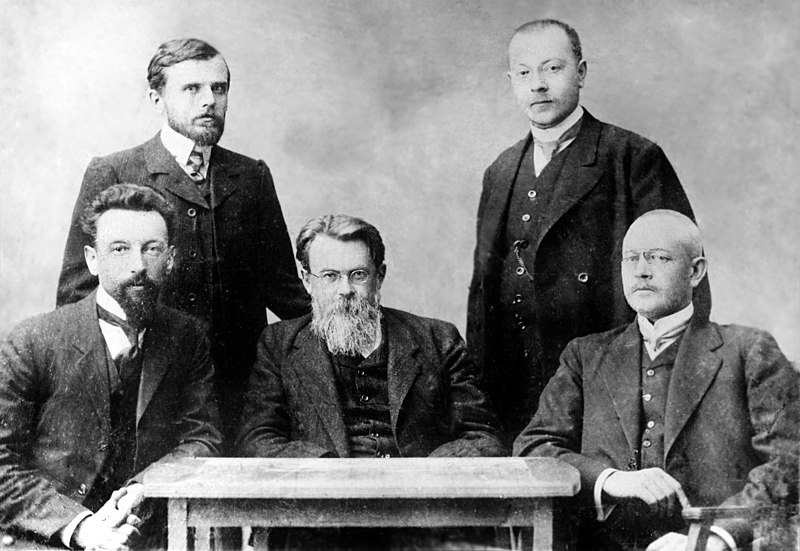

Учёный активно включается и в политическую жизнь страны. Он входит в состав Государственного совета от Академии наук. Вернадский исповедует либеральные взгляды и является одним из лидеров либерального движения в России. Он становится одним из создателей Конституционно-демократической партии (партии кадетов) и до 1919 года входит в состав ЦК партии.

Между тем Россия вступает в Первую мировую войну. Вернадский и тут не остаётся в стороне. В целях развития производственных сил страны и помощи фронту он выдвигает идею создания Комиссии по изучению производительных сил России (КЕПС)и с 1915 г. является её председателем.

В Комиссию входили многие выдающиеся учёные, представлявшие все отрасли естественных и технических наук. В годы войны деятельность КЕПС в первую очередь была направлена на решение неотложных задач обороны. Так, комиссия содействовала началу массовой поставки на фронт противогазов. Была также инициирована разведка необходимых полезных ископаемых – нефти, различных руд, платины. Комиссия курировала разработку лекарств, занималась она и вопросами обеспечения населения продуктами питания.

КЕПС сыграла большую роль в жизни России. Впоследствии отделы комиссии были реорганизованы в научные учреждения, ставшие основой сети научных институтов Академии наук СССР. Так появились Институт географии АН СССР (РАН), Почвенный институт им. В. В. Докучаева, Гидрологический институт и многие другие.

Новая эпоха

После свержения монархии Вернадский входит в состав Временного правительства. Он становится товарищем (заместителем) министра народного просвещения, возглавляет Учёный комитет Министерства земледелия и Комиссию по учёным учреждениям и научным предприятиям. На этих постах он активно участвует в разработке планов создания университетов, научно-исследовательских институтов и академий.

Однако этот период больших надежд продлился недолго – наступило время испытаний. В России происходит Октябрьский переворот, и весной 1918 года Вернадский уезжает вместе с семьёй на Украину. Он и раньше сочувствовал движению украинцев, изучал историю страны и выступал за национально-культурную автономию Украины.

Вернадский признаёт независимость Украины «как свершившийся факт», здесь он принимается за организацию Украинской академии наук и занимает должность её первого председателя. Однако он никогда не видел Украину в полном отрыве от России и отказался принимать украинское гражданство.

Позднее Вернадский оказывается в Крыму, где он задержался из-за тифа. Здесь в Таврическом университете, который теперь носит его имя, он преподаёт геохимию, а в сентябре 1920 г. возглавляет учебное заведение.

После занятия Крыма большевиками в 1921 году Вернадского и других профессоров Таврического университета под усиленной охраной ЧК отправляют в Москву.

В марте 1921-го семья Вернадских возвращается в Петроград. Учёный получает должность руководителя метеоритного отдела при Минералогическом музее и даже помогает организовать научную экспедицию в Сибирь, на место падения Тунгусского метеорита.

Казалось, жизнь понемногу налаживается, и Вернадский поверил, что может спокойно посвятить себя любимому делу – науке. Но в июле 1921 г. его арестовывают по подозрению в шпионаже. Жизнь учёного висела на волоске. Лишь вмешательство президента Российской академии наук А. П. Карпинского и академика С. Ф. Ольденбурга, обратившихся с просьбой о помощи к Ленину, наркому просвещения Луначарскому и наркому здравоохранения Семашко, спасло жизнь Вернадского.

Вернадского освобождают, он по-прежнему руководит КЕПС и Радиохимической лабораторией. В 1922 году он участвует в создании Радиевого института, который возглавляет до 1939 года.

В 1922 - 1926 гг. Владимир Иванович находится в длительной научной командировке за границей. Здесь он читает курс лекций в Сорбонне, работает в Минералогической лаборатории Музея естественной истории и Радиевом институте имени Пьера Кюри, где сотрудничает с Марией Склодовской-Кюри. В 1924 г. на французском языке он публикует свои «Очерки геохимии», в которых впервые во всей полноте излагает свои биогеохимические воззрения. В 1926 г. учёный возвращается в Советскую Россию и в том же году издаёт знаменитую книгу «Биосфера».

В 1927 году Вернадский организует в Академии наук СССР Отдел живого вещества. Летом 1935 года здоровье Владимира Ивановича пошатнулось, и по рекомендациям врача он уезжает на лечение за границу, в Карлсбад. После курса лечения он работает в Париже, Лондоне, в Германии. Это была его последняя зарубежная командировка – в Европе чувствовалось дыхание будущей войны.

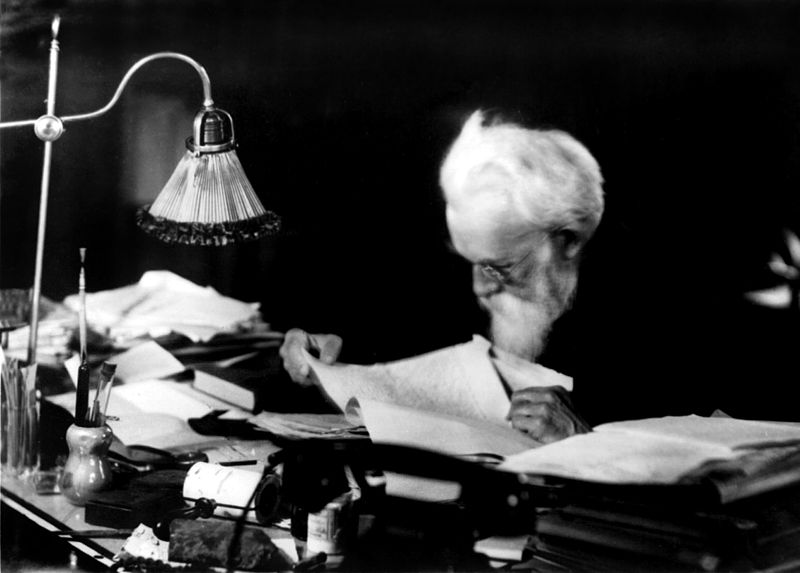

В годы репрессий 1937 – 38 гг. Вернадский уходит со всех административных постов, оставаясь только научным консультантом, чтобы не участвовать в «чистках». В это же время его избирают членом геолого-географического, химического, физико-математического отделений Академии наук. В 1940-м Вернадского назначают руководителем Урановой комиссии, таким образом он стоял у истоков ядерной программы СССР.

В годы войны академика вместе с семьей эвакуируют в Казахстан. Несмотря на преклонный возраст, Вернадский не оставляет работу. В 1942 году он направляет на имя Президента АН СССР записку «Об организации научной работы», а в марте 1943 года – о необходимости восстановления деятельности Урановой комиссии. В 1943 году к 80-летию со дня рождения «за многолетние выдающиеся работы в области науки и техники» В. И. Вернадский был удостоен Сталинской премии I степени.

Однако в том же году Владимир Иванович теряет горячо любимую жену – Наталью Егоровну. В день её смерти Вернадский записал в дневнике: «Всем хорошим в своей жизни я обязан Наташе. Мы прожили с ней 56 лет душа в душу, мысль в мысль».

Он очень тяжело переживал смерть любимой жены. Умер В. И. Вернадский 6 января 1945 года в Москве.

Учение о ноосфере

Вернадский утверждал, что биосфера представляет собой саморазвивающуюся систему. Её организованность обеспечивает миграция химических элементов, на которые действует основной источник жизни – солнечная энергия. При этом биосфера входит в единую планетарную экологическую систему, находясь в непосредственном контакте с другими геосферами.

Ещё в книге «Биосфера», изданной в 1926 году, Вернадский пришёл к выводу, что появление человека с его научной мыслью явилось естественным этапом эволюции биосферы. Под влиянием объединённого человечества, осваивающего всё более мощные силы, биосфера неизбежно должна коренным образом изменяться и переходить в новое состояние, которая называется ноосферой – сферой разума (от греческого ноос – разум). Иными словами, ноосфера – это вся геологическая оболочка планеты Земля, развивающаяся под влиянием сознательной человеческой деятельности. Но Землёй ноосфера не ограничивается – Вернадский предполагал, что в будущем в ноосферу будет включен и космос.

«В биосфере существует великая геологическая, быть может, космическая сила, планетное действие которой обычно не принимается во внимание в представлениях о космосе… Эта сила есть разум человека, устремленная и организованная воля его как существа общественного», - В. И. Вернадский.

Учёный верил, что человечество способно совершать общие разумные действия, причём не только для удовлетворения своих потребностей, но и для того, чтобы создать на планете гармонию и равновесие. Однако, предупреждал он, менять природу можно лишь в соответствии с её законами, и только в этом случае можно достичь гармонии и счастья для всего человечества.

Также по теме

Новые публикации

О судьбе русских в Индонезии и их вкладе в историю этой страны мы поговорили с кандидатом исторических наук, известным востоковедом, переводчиком на малайский и индонезийский языки, преподавателем МГИМО и Дипломатической академии МИД России Виктором Погадаевым.

О судьбе русских в Индонезии и их вкладе в историю этой страны мы поговорили с кандидатом исторических наук, известным востоковедом, переводчиком на малайский и индонезийский языки, преподавателем МГИМО и Дипломатической академии МИД России Виктором Погадаевым.  В самом сердце Москвы 17 июля 1945 года родился мальчик, который стал одним из ярчайших светил современной музыкальной сцены – Алексей Рыбников, создатель замечательной музыки, отец российской рок-оперы. Автор, который пишет музыку во всех жанрах и стилях, но при этом остаётся всегда верен себе. Он не устаёт удивлять своих зрителей и сегодня.

В самом сердце Москвы 17 июля 1945 года родился мальчик, который стал одним из ярчайших светил современной музыкальной сцены – Алексей Рыбников, создатель замечательной музыки, отец российской рок-оперы. Автор, который пишет музыку во всех жанрах и стилях, но при этом остаётся всегда верен себе. Он не устаёт удивлять своих зрителей и сегодня.  Выбор между словами «мозг» и «мозги», а также конструкциями «в мозге» и «в мозгу» варьируется в зависимости от контекста и потому порой вызывает затруднения. Какие тонкости необходимо знать, чтобы применить верную форму?

Выбор между словами «мозг» и «мозги», а также конструкциями «в мозге» и «в мозгу» варьируется в зависимости от контекста и потому порой вызывает затруднения. Какие тонкости необходимо знать, чтобы применить верную форму?  Пока смайлики не вытеснили окончательно из нашей жизни знаки препинания, самое время поговорить о современной пунктуации. Тем более что именно запятые, тире и двоеточия чаще всего вызывают споры, потому что под рукой пишущего эти знаки не всегда хотят подчиняться правилам. Может, что‑то в правилах надо подправить? Отвечает профессор кафедры русского языка филфака РГПУ им. А. И. Герцена Михаил Дымарский.

Пока смайлики не вытеснили окончательно из нашей жизни знаки препинания, самое время поговорить о современной пунктуации. Тем более что именно запятые, тире и двоеточия чаще всего вызывают споры, потому что под рукой пишущего эти знаки не всегда хотят подчиняться правилам. Может, что‑то в правилах надо подправить? Отвечает профессор кафедры русского языка филфака РГПУ им. А. И. Герцена Михаил Дымарский.  Так странно иногда играет нами судьба. Три девчонки, родившиеся в Канаде, случайно познакомились в семейном ресторане на океанском побережье в Никарагуа и сняли ролик о том, чем отличаются и чем близки Россия и Никарагуа. Их командная работа победила в одной из номинаций VII Международного конкурса «Расскажи миру о своей Родине».

Так странно иногда играет нами судьба. Три девчонки, родившиеся в Канаде, случайно познакомились в семейном ресторане на океанском побережье в Никарагуа и сняли ролик о том, чем отличаются и чем близки Россия и Никарагуа. Их командная работа победила в одной из номинаций VII Международного конкурса «Расскажи миру о своей Родине».  С 5 по 7 сентября 2025 года в живописной Тарусе (Калужская область) во второй раз состоится Русско-итальянский культурный форум-фестиваль «Амаркорд» — масштабный интеллектуальный марафон, создающий пространство для диалога двух великих культур.

С 5 по 7 сентября 2025 года в живописной Тарусе (Калужская область) во второй раз состоится Русско-итальянский культурный форум-фестиваль «Амаркорд» — масштабный интеллектуальный марафон, создающий пространство для диалога двух великих культур.