История игрушек: глиняное чудо из Вятки

Сергей Виноградов29.11.2021

В этом году исполняется 210 лет самому раннему описанию дымковской игрушки. Генерал Николай Хитрово рассказал о народном вятском празднике «Свистопляске» и причудливых расписных игрушках из глины, в которые свистели взрослые и детвора.

В точности неясно, когда появилась дымковская игрушка (считается, что промысел возник в слободе Дымково в XV – XVI веках), зато доподлинно известно, когда он едва не умер, и имена людей, которым вятский промысел обязан своей всемирной славе.

«Русский мир» узнал, изменились ли с веками технология изготовления игрушек и образы, делают ли игрушки в Дымкове сегодня, как мастера передают секреты молодёжи. Разобраться в прошлом и настоящем промысла нам помогла руководитель старейшего профессионального объединения вятских мастеров «Дымковская игрушка» при Союзе художников России Надежда Менчикова.

Последний мастер и любопытный гимназист

Десятки династий мастериц сложились в Дымкове за сотни лет существования промысла, игрушки продавались на окрестных ярмарках и пользовались славой у местных жителей и гостей региона. Удар по промыслу в конце XIX века нанесло развитие гипсовой игрушки, которая была проще в изготовлении. Кроме того, активно развивались игрушки из дерева и папье-маше, которые были удобнее для игры, чем ломкие глиняные.

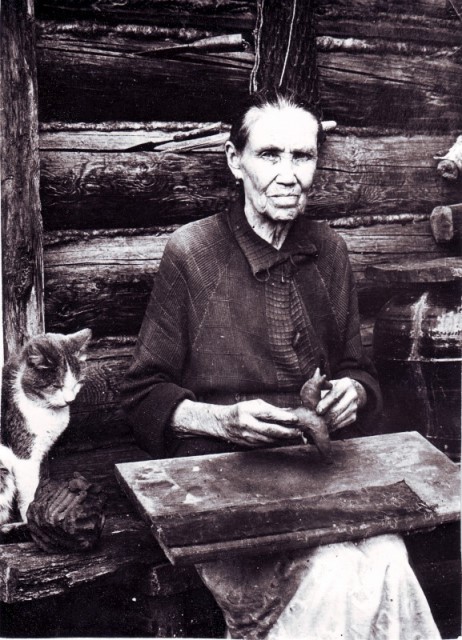

Многие мастера из Дымково перешли на гипс или вовсе покинули промысел. На рубеже веков в слободе работала всего одна мастерица, унаследовавшая традиционный промысел от живых учителей – Анна Мезрина. И хотя она обучила двух своих дочерей, дымковская игрушка, казалось, доживает последние годы или десятилетия.

Был и ещё один человек в Вятке – Алексей Деньшин. В начале XX века, будучи учащимся вятского училища, 16-летний Алёша получил задание выбрать для изучения любой народный промысел. Он выбрал дымковскую игрушку и отправился на лодке знакомиться с Анной Мезриной. По крупицам собирал материал, делал зарисовки работ, а когда подрос и обучился в Москве, поставил изучение вятской игрушки на профессиональную основу. В 1918 году он издал первый рукотворный альбом.

А вскоре трудами Алексея Деньшина Анне Мезриной назначили пенсию. Женщине! Кустарю! За глиняные игрушки! – для Вятки тех лет дело было неслыханное. После этого многие мастерицы её поколения вернулись в промысел.

Подъём промысла начался в послевоенные годы, когда в Дымкове и Кирове работали около шестидесяти мастеров. Игрушка обрела международную славу, поставлялась за рубеж, появились коллекционеры. В городе построили здание для мастериц, которые стали получать за свой труд государственные награды и высокие звания.

Дымковская игрушка – этапы создания

За века существования промысла технологически он практически не изменялся. Как и встарь, мастер выполнял все работы сам – находил и готовил глину, лепил фигуру, обжигал, расписывал. Разделения труда не предусматривалось, даже когда домашний промысел стал заводским.

Этап первый. Лепка

Для лепки фигур используется красная глина, которую требуется подготовить к работе. Ещё полвека назад мастерицы сами ездили копать глину. Сейчас кировские мастера используют готовую глину, которая поставляется с местного предприятия, занимающегося производством керамической посуды.

Красная глина очень удобна для работы – она мягкая, хорошо открывается и легко примазывается. Все детали игрушки лепятся отдельно, после чего примазываются (прикрепляются) друг к другу. Внутри игрушка полая, это делается для удобства сушки и обжига.

Этап второй. Сушка и обжиг

После лепки игрушка какое-то время сохнет в естественных условиях, затем поступает на обжиг. В прежние годы для этого использовалась русская печь (обжигали на углях, и игрушка выходила чумазая), а сейчас – электрическая. Обжиг происходит при температуре 900 градусов. Мастера стараются сделать побольше игрушек, чтобы обжечь их разом.

Этап третий. Роспись

После обжига игрушка белится меловым грунтом, после этого она расписывается современными темперными фабричными красками. Художник наводит свои цвета, поскольку, к примеру, у одного автора жёлтый цвет будет глубоким и ярким, а у другого бледным. Многие мастера старшего поколения, как и встарь, добавляют в краску яйцо. По палитре и росписи знатоки с лёгкостью узнают руку мастера. Кроме того, некоторые участки игрушек, самые яркие и значительные, декорируются сусальным золотом или поталью.

Как правило, мастера не создают эскизов, но по опыту знают, какой будет игрушка ещё на стадии лепки. У каждой мастерицы есть любимые орнаменты, которые, оставаясь традиционными, несут аромат авторства.

Темпера сохнет быстро, и игрушка может отправиться на выставку или к новому владельцу буквально со стола мастера. Стоимость игрушки варьируется от 100 рублей (маленькая свистулька) до 18 – 20 тысяч рублей (большая фигура или многофигурная композиция).

Ухаживать за глиняными игрушками несложно – требуется время от времени убирать пыль сухой кисточкой. Мастера используют краски, которые практически не выгорают и не блекнут. При должном уходе и аккуратности игрушку вы передадите своим внукам.

Барыни и колхозницы

Классические образы дымковской игрушки – барыня, прогулка в запряжённой повозке, индюк с разноцветным хвостом, гармонист, зайцы, медведи и многие другие. Традиция соблюдается на протяжении столетий, впрочем, современные игрушки нельзя назвать копией старинных. Реальная жизнь проникала в традиционные сюжеты. Например, в начале XX века изменения претерпела барыня – вместо юбки-колокол появился более укороченный вариант этого женского аксессуара, из-под которой видны ножки и туфельки. Такие игрушки, отразившие новую моду, делала ещё Анна Мезрина.

С возникновением колхозов дымковские герои засели за книги в избах-читальнях и занялись уборкой урожая. Также появились игрушки, воспевающие достижения отечественного технического прогресса (самолёты, например) и воинские победы красноармейцев. При этом джинсами, кроссовками и сотовыми телефонами дымковские герои так и не обзавелись. Подобные игрушки можно встретить в магазинах, но мастера их не признают и традиционными не считают.

Дымковская слобода существует и по сей день, но сохранился лишь один дом (Кошкиных), связанный с династиями мастериц. Игрушек там больше не делают. Зато их производят во многих других местах Кирова и области. В региональной столице открыто множество магазинов по продаже дымковской игрушки разного качества – ширпотреб не обошёл стороной и этот трудоёмкий промысел. За изготовление игрушки взялись самоучки, которые копируют роспись по картинкам из интернета.

По словам Надежды Менчиковой, профессионалов промысла, то есть прошедших обучение и придерживающихся традиций мастеров, сегодня в Кирове около 35 – 40 человек – это и заслуженные мастера, и молодёжь. Чтобы попасть в ученицы к профессионалам, нужно пройти собеседование и сдать экзамены по лепке и нанесению орнамента.

Учиться идут потомки мастеров? «Вовсе нет, – говорит наша собеседница. – Идут новые люди, которые в детстве познакомились с дымковской игрушкой. Приходят люди разного возраста, из разных профессий, с художественным образованием и без него».

Начиная с 1990-х постигать мастерство создания дымковской игрушки было негде, но с 2008 года обучение возобновилось, и в Кирове начали готовить смену. Традиция живёт.

Также по теме

Новые публикации

3 июля в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» состоялся круглый стол «Курс на грамотность! Как сохранить русский язык в эпоху цифровизации», организованный Союзом журналистов Москвы. Участники круглого стола – представители государственных структур, отраслевых объединений, академического сообщества, преподаватели и студенты журналистских и гуманитарных факультетов – обсудили важнейшие аспекты современной языковой ситуации.

3 июля в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» состоялся круглый стол «Курс на грамотность! Как сохранить русский язык в эпоху цифровизации», организованный Союзом журналистов Москвы. Участники круглого стола – представители государственных структур, отраслевых объединений, академического сообщества, преподаватели и студенты журналистских и гуманитарных факультетов – обсудили важнейшие аспекты современной языковой ситуации.  Привычные слова часто хранят в себе удивительные истории, стоит только обратить внимание на их древние корни. Сегодня мы проследим за увлекательной эволюцией одного из таких корней и обнаружим неожиданную связь между словами «опекун», «печень», «беспечный» и др. Если открыть «Словообразовательный словарь…» А. Н. Тихонова, то можно увидеть, что слова «обеспечение», «печень», «беспечный» и «опекун» не являются однокоренными. Однако исторически в этих лексемах выделяется корень печ-/пек-, который делает данные слова родственными.

Привычные слова часто хранят в себе удивительные истории, стоит только обратить внимание на их древние корни. Сегодня мы проследим за увлекательной эволюцией одного из таких корней и обнаружим неожиданную связь между словами «опекун», «печень», «беспечный» и др. Если открыть «Словообразовательный словарь…» А. Н. Тихонова, то можно увидеть, что слова «обеспечение», «печень», «беспечный» и «опекун» не являются однокоренными. Однако исторически в этих лексемах выделяется корень печ-/пек-, который делает данные слова родственными.

С 1 по 5 июля на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря в городе Печоры проходит заезд «Русское слово» Всероссийского проекта «Истоки.Школа», который реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» по инициативе Президента России. Он объединил 155 преподавателей русского языка и литературы, словесников, поэтов и писателей из разных регионов России.

С 1 по 5 июля на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря в городе Печоры проходит заезд «Русское слово» Всероссийского проекта «Истоки.Школа», который реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» по инициативе Президента России. Он объединил 155 преподавателей русского языка и литературы, словесников, поэтов и писателей из разных регионов России.  C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир».

C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир».  Выбор правильного прилагательного для описания чего-то, что относится к мальчикам, может вызвать затруднения. В русской речи существует несколько вариантов: мальчиковый, мальчуковый, мальчишечий, мальчиший и мальчишеский. Каждый из них имеет свой стилистический оттенок, который важно учитывать.

Выбор правильного прилагательного для описания чего-то, что относится к мальчикам, может вызвать затруднения. В русской речи существует несколько вариантов: мальчиковый, мальчуковый, мальчишечий, мальчиший и мальчишеский. Каждый из них имеет свой стилистический оттенок, который важно учитывать.  30 июня 1914 года родился выдающийся русский учёный и авиаконструктор, один из главных создателей советского «ядерного щита», разработчик орбитальных станций и самой мощной советской ракеты-носителя «Протон» Владимир Николаевич Челомей.

30 июня 1914 года родился выдающийся русский учёный и авиаконструктор, один из главных создателей советского «ядерного щита», разработчик орбитальных станций и самой мощной советской ракеты-носителя «Протон» Владимир Николаевич Челомей.