Трава луговая

Тамара Скок30.08.2021

Календарное лето подошло к концу, оставив множество даров, среди которых не последнее место занимают душистые травы. Их свойства разнообразны, как и названия: загадочные и говорящие, забавные и пугающие...

Кровохлёбка не выпьет вашу кровь, напротив, она её сохранит, ведь не зря за свои чудодейственные свойства она получила признание в древней медицине стран Европы, Азии и Дальнего Востока. Способность останавливать кровь зафиксирована уже в самом латинском названии лекарственной травы – Sanguisorba, где Sanguis – «кровь», и sorbēre – «поглощать, вбирать, втягивать». У кровохлёбки на конце стебля темно-красный шарик, напоминающий сгусток крови: так природа словно подсказывает, чем может быть полезен это рудоцвет. Рудый – когда-то популярное прилагательное, означающее разные оттенки красного (вспоминается гоголевский рыжеволосый пасечник Рудый Панько), более того, слово руда имело ранее значение «кровь», а человек, занимавшийся кровопусканием, назывался рудомётом.

Останавливает кровь и крапива, чьё название связано исторически как с глаголом кропи́ти, так и с существительным укро́п в значении «кипяток» (укр. укрíп, др.-русск. укропъ, ст.-слав. оукропъ, польск. ukrop): крапива так же обжигает, как кипяток, и оставляет следы, как от ожога. А вот полезный и пряный укроп (он же копёр) имеет первоначальное значение «душистое растение». В целом ряде славянских языков (укр. копрíй, ст.-слав. копръ, болг. ко́пър, сербохорв. кȍпар, словен. kópǝr, чеш. kорr, слвц. kôpor, польск. kорr) прослеживается связь с лит. kvẽpia - «благоухает», kvãpas - «дух, дыхание, запах», родственными русскому слову ко́поть.

Зверобой получил своё грозное название из-за особого действия на животных: он делает их чувствительными к солнечному свету, вызывает лихорадку, нежелание есть и пить. Известен он и как зверобо́й продырявленный — Нуреriсum perforatum (укр. дiробíй, блр. дзiробо́й, польск. dziurowiec). Название растение получило из-за особого перфорированного вида листьев, имеющих на своей поверхности прозрачные точки.

Интересна этимология девеси́ла (девяси́ла), растения с ярко-желтыми цветами, способного, согласно древним медицинским записям, победить девять болезней, в том числе и чуму, а также даровать девять сил тому, кто будет им лечиться. Встречается и написание дивоси́л (от слова ди́во), а в некоторых славянских языках вместо первого слога де- употреблено не-, например, сербохорв. невѐсиљ, чеш. nevěsil. По мнению лингвистов, это не- может быть элементом слова nevę - «девять». Любопытно, что в немецком языке есть растение с названием Neunkraft, но это не девясил (судя по наименованию), а тысячелистник.

Название ещё одной полезной травы восходит к латинскому salvus — «здоровый». Речь идет о шалфе́е, отвар которого также с древности известен своими лечебными свойствами. Отметим, что в этом ряду есть родственное слово салют (тоже восходящее к латинскому salvus), которое мы нередко употребляем как дружеское приветствие: Салют! ЗдорОво!

Душистый чабре́ц (он же чабе́р чабо́р, тимьян ползучий) нередко добавляют в чай, что не удивительно: растение приятно пахнет, успокаивает нервную систему, обладает противовоспалительными свойствами. Согласно этимологическим словарям, чабре́ц – слово общеславянское, но толкование его затруднено из-за многообразия диалектных значений у сходно звучащих слов: чебе́рь - «щеголь, франт» (вятск.), чебе́рка - «чистоплотная хозяйка» (донск.), čäbär - «чистый, осторожный, ловкий» (алт.), čibär - «красивый, статный» (тат.), šäbär - «мастер» (казах.). Чабрец имеет несколько вариантов говорящих народных названий: богородская трава (в день Успения Пресвятой Богородицы букетиками чабреца украшали иконы), фимиамник (подожжённые пучки травы использовали вместо ладана). Чабрецом устилали земляные полы в крестьянских избах, чтобы в доме поселилось добро, носили в ладанке на шее в качестве оберега, клали в подушки для здорового сна. Чабрец даже наделяли свойством выводить лжеца на чистую воду: траву бросали в костёр и смотрели, как поведет себя дым. Если станет подниматься вверх, значит, человек сказал правду, а если дым поползёт по земле – солгал.

Не менее душиста и полы́нь. Это общеславянское слово восходит к глаголу полъти (той же основы, что и палить, полено) со значением «гореть», т.к. растение на вкус очень горькое. Название известного сорта вина – ве́рмут, заимствованное из немецкого языка (Wermut букв. «полынь»), обусловлено тем, напиток настаивается на этой траве. Горькая полынь издавна не только входила в состав различных снадобий, но и относилась к числу обрядовых растений. Считалось, что хлестнуть избранника стеблем полыни, это всё равно что дать ему приворотного зелья. На Рождество подожжённой полынью окуривали дома и хлев для защиты от нечисти и сглаза. Для этого оберег-траву срывали на Успенье Пресвятой Богородицы, освящали в церкви и хранили до тех пор, пока она не понадобится.

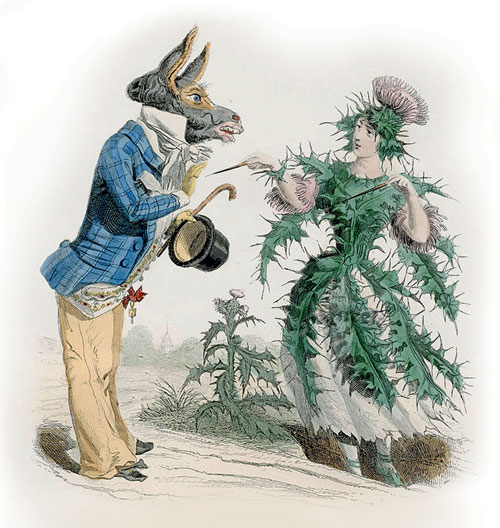

Чертополох (от чёрт и поло́х, полоши́ть) – ещё одно растение, считающееся оберегом от нечистой силы, тоже применяют для окуривания хлевов, чтобы оградить скотину от болезней. Это высокорослая колючка – любимое лакомство ослов.

Видимо, ослы в немалой степени и поспособствовали тому, чтобы растение распространилось по разным странам, городам и весям, где получило целый ряд синонимичных названий, довольно колоритных: стоголовник, татарник, царь-мурат, чертогон-трава, белолиственник, бодяк (колючка), дедовник, лапуха, расторопша. Последнее название может быть связано со скоростью распространения сорняка, который расторопно занимает всё доступное пространство. В некоторых регионах России расторопшу называют остро-пёстро, по всей видимости, из-за пёстрых колючих листьев и корзиночек соцветий. Кстати, раз уж пошла речь о колючках, следует упомянуть и слово колос, родственное глаголу колоть, и осот, этимология которого связана со словами «шип», «колючка», и состоящий из тонких колосков и острых длинных листиков сорняк пырей (одного корня со словом пырять - «толкать, пронзать»).

Название голубовато-лилового полевого цветка – цикорий – это отголосок греческого kichorion (где kio — «идти» и chorion — «поле»), буквально - «заходящий на поля». Его распространенное народное название – щербак (из-за зазубрин на листьях и лепестках), а ещё цикорий называют петров кнут или синие батоги. Согласно легенде, святой Пётр сначала погонял овец прутиком цикория, а потом бросил его у кромки поля, и с тех времен синеватые цветы охраняют урожай от сорняков и вредителей. А вот огородная петрушка к святому Петру не имеет отношения. По одним версиям это русская, а по другим польская переработка греческого слова петроселинон – «каменный сельдерей», где петрос – «камень».

Ну и напоследок ещё один некогда дикий, а теперь повсеместный огородный житель – чеснок. Это общеславянское суффиксальное производное от чеснъ, той же основы, что чесать в значении «отрывать, отщипывать, отдирать»: чеснок буквально означает «расщеплённый на части». Об антимикробных свойствах чеснока хорошо известно, но вот о том, что его называли во времена Второй мировой войны «русским пенициллином», известно не всем. В то время антибиотиков не хватало, а против простуды и как общеукрепляющее средство чеснок для бойцов был незаменим. Отметился чеснок и на карте мира. Название местности, а затем и американского города Чикаго на языке индейцев звучит как shikaakwa, что в переводе означает «дикий чеснок».

Также по теме

Новые публикации

О судьбе русских в Индонезии и их вкладе в историю этой страны мы поговорили с кандидатом исторических наук, известным востоковедом, переводчиком на малайский и индонезийский языки, преподавателем МГИМО и Дипломатической академии МИД России Виктором Погадаевым.

О судьбе русских в Индонезии и их вкладе в историю этой страны мы поговорили с кандидатом исторических наук, известным востоковедом, переводчиком на малайский и индонезийский языки, преподавателем МГИМО и Дипломатической академии МИД России Виктором Погадаевым.  В самом сердце Москвы 17 июля 1945 года родился мальчик, который стал одним из ярчайших светил современной музыкальной сцены – Алексей Рыбников, создатель замечательной музыки, отец российской рок-оперы. Автор, который пишет музыку во всех жанрах и стилях, но при этом остаётся всегда верен себе. Он не устаёт удивлять своих зрителей и сегодня.

В самом сердце Москвы 17 июля 1945 года родился мальчик, который стал одним из ярчайших светил современной музыкальной сцены – Алексей Рыбников, создатель замечательной музыки, отец российской рок-оперы. Автор, который пишет музыку во всех жанрах и стилях, но при этом остаётся всегда верен себе. Он не устаёт удивлять своих зрителей и сегодня.  Выбор между словами «мозг» и «мозги», а также конструкциями «в мозге» и «в мозгу» варьируется в зависимости от контекста и потому порой вызывает затруднения. Какие тонкости необходимо знать, чтобы применить верную форму?

Выбор между словами «мозг» и «мозги», а также конструкциями «в мозге» и «в мозгу» варьируется в зависимости от контекста и потому порой вызывает затруднения. Какие тонкости необходимо знать, чтобы применить верную форму?  Пока смайлики не вытеснили окончательно из нашей жизни знаки препинания, самое время поговорить о современной пунктуации. Тем более что именно запятые, тире и двоеточия чаще всего вызывают споры, потому что под рукой пишущего эти знаки не всегда хотят подчиняться правилам. Может, что‑то в правилах надо подправить? Отвечает профессор кафедры русского языка филфака РГПУ им. А. И. Герцена Михаил Дымарский.

Пока смайлики не вытеснили окончательно из нашей жизни знаки препинания, самое время поговорить о современной пунктуации. Тем более что именно запятые, тире и двоеточия чаще всего вызывают споры, потому что под рукой пишущего эти знаки не всегда хотят подчиняться правилам. Может, что‑то в правилах надо подправить? Отвечает профессор кафедры русского языка филфака РГПУ им. А. И. Герцена Михаил Дымарский.  Так странно иногда играет нами судьба. Три девчонки, родившиеся в Канаде, случайно познакомились в семейном ресторане на океанском побережье в Никарагуа и сняли ролик о том, чем отличаются и чем близки Россия и Никарагуа. Их командная работа победила в одной из номинаций VII Международного конкурса «Расскажи миру о своей Родине».

Так странно иногда играет нами судьба. Три девчонки, родившиеся в Канаде, случайно познакомились в семейном ресторане на океанском побережье в Никарагуа и сняли ролик о том, чем отличаются и чем близки Россия и Никарагуа. Их командная работа победила в одной из номинаций VII Международного конкурса «Расскажи миру о своей Родине».  С 5 по 7 сентября 2025 года в живописной Тарусе (Калужская область) во второй раз состоится Русско-итальянский культурный форум-фестиваль «Амаркорд» — масштабный интеллектуальный марафон, создающий пространство для диалога двух великих культур.

С 5 по 7 сентября 2025 года в живописной Тарусе (Калужская область) во второй раз состоится Русско-итальянский культурный форум-фестиваль «Амаркорд» — масштабный интеллектуальный марафон, создающий пространство для диалога двух великих культур.