C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир».

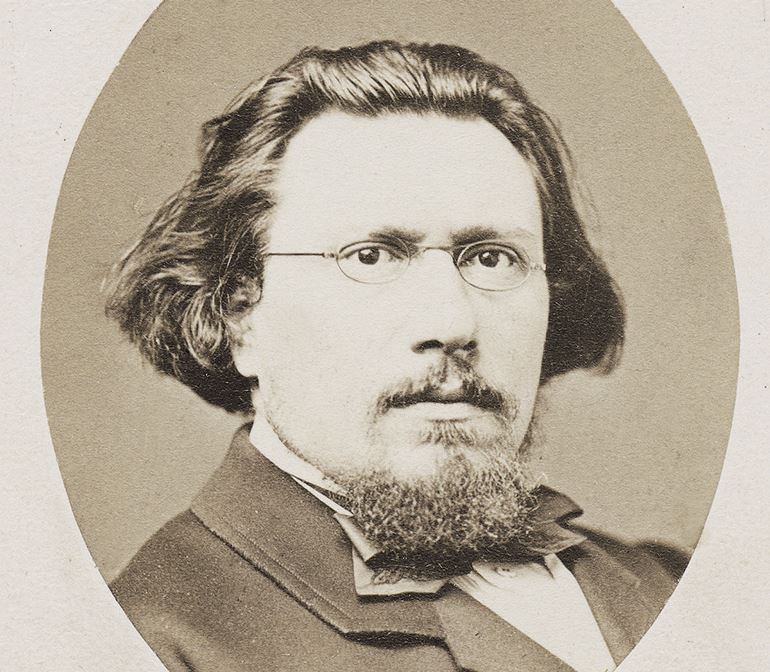

C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир». «Говорят, меня читать весело». 190 лет Николаю Лескову

Тамара Скок15.02.2021

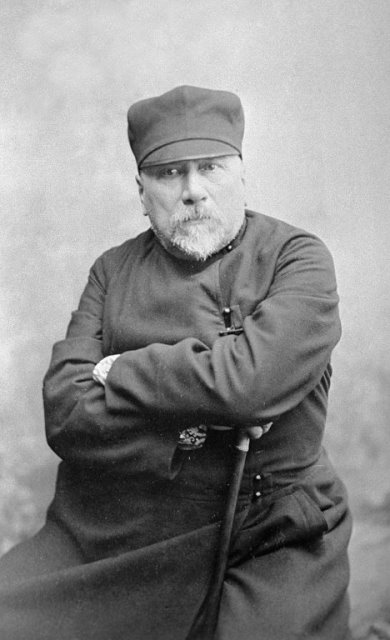

Визитной карточкой лесковской прозы является её образность и особый стиль повествования. Не всем современникам это было по вкусу, но сегодня имя Лескова стоит рядом с именами великих классиков русской литературы, а своеобразие языка его таких разных героев изучается и лингвистами, и литературоведами.

Иметь свой собственный голос

Иногда кажется, что герои Лескова просто сотканы из противоречий: то они плутуют, то простодушны и открыты, словно младенцы; то убивают без всяких сомнений, то в порыве милосердия готовы жертвовать собственной жизнью; то агрессивны и жестоки, то кротки и заботливы; то лгут и изворачиваются, то мечутся в поисках истины. Для Лескова было важно отразить неоднозначность, разноформатность человека в зависимости от обстоятельств: какой в нём слой люди всколыхнут, тот и поднимется. А что там в глубине, то одному Богу известно.

Очень важна при этом была верная передача речи персонажей. Такой, чтобы и лубком не отдавало, и в заумь не уйти, не заиграться. Об этом сам автор говорил так: «Постановка голоса у писателя заключается в умении овладеть голосом и языком своего героя… В себе я старался развивать это уменье и достиг, кажется, того, что мои священники говорят по-духовному, нигилисты – по-нигилистически, мужики – по-мужицки, выскочки из них и скоморохи – с выкрутасами и т.д. От себя самого я говорю языком старинных сказок и церковно-народным в чисто литературной речи. Меня сейчас потому и узнаешь в каждой статье, хотя бы я и не подписывался под ней. Это меня радует. Говорят, меня читать весело. Это оттого, что все мы: и мои герои и я сам, имеем свой собственный голос…».

Правда, такой подход не всегда находил одобрение в литературной среде, и упреков в свой адрес Лесков слышал немало. Так, критик А. Скабичевский называл его «самым вычурным представителем» литературы конца XIX столетия и говорил, что у того на каждой странице то экивоки (двусмысленности), то кунстштюки (фокусы). От М. Салтыкова-Щедрина Лескову тоже досталось. Хоть Михаил Евграфович и признавал в Николае Семёновиче наличие некоторого «запаса наблюдательности» и «проблесков дарования, которые, по временам, пробиваются в произведениях», однако сетовал, что в текстах г. Стебницкого (один из псевдонимов Лескова) «вместо таланта выступает сноровка, вместо наблюдательности – инсинуация», и что тот нет-нет да и «схвастнёт, что отлично знает русский народ». И казалось Салтыкову-Щедрину, что лесковские герои «идут не туда, куда следует, говорят не так, как следует, питаются не тем, чем следует», и вообще какие-то странные, не всамделишные.

Лесков на критику реагировал болезненно (особенно поначалу) и горячо оборонялся. Отстаивая собственную писательскую манеру и право творить, он намекал на несведущность своих оппонентов, заявляя, что «не изучал народ по разговорам с петербургскими извозчиками», а с детства рос в народной среде и лучше знает царящие там быт и нравы. Это знание служило ему опорой в полемике с теми, кто, по его мнению, то «поднимал народ на ходули», наделяя самыми лучшими качествами, то «клал его себе под ноги», обвиняя во всех грехах.

«Обиженный, но гордый» Лесков много претерпел от собратьев по перу и общественных обвинителей, но справедливости ради надо отметить, что были и те, кому писательская манера Лескова нравилась. К примеру, писатель А. Амфитеатров отмечал и редкостные словесные богатства, и образный стиль, и то, что автор вводит в свои тексты примеры местных наречий разных народов России, и то, что знакомит читателя с настоящими старинными обрядами. «Лесков принял в недра своей речи всё, что сохранилось в народе от его стародавнего языка, найденные остатки выгладил талантливой критикой и пустил в дело с огромнейшим успехом», – писал он. Ту же мысль развивает современник Лескова М. Меньшиков, отмечая, что «неправильная, пёстрая, антикварная манера» делает книги автора похожими на музей различных говоров: «Вы слышите в них язык деревенских попов, чиновников, начётчиков, язык богослужебный, сказочный, летописный, тяжебный, салонный…».

Лесков, конечно, не только «коллекционер» древностей, он ещё и талантливый стилист. Ему очень нравился тот материал, с которым он работал. Будто нашёл на дороге старые медные пуговки, да собрал, да начистил до блеска, пришил на расписную материю и всех любоваться заставил. И поныне благодаря лесковской прозе можно слышать голос давно ушедшей эпохи, видеть её: и пуговки блестят, звенят, и узоры не выцвели.

Запечатлеть эпоху

Не удивительно, что лесковская проза служит богатейшим материалом для различного рода филологических изысканий. Зафиксированные автором уникальные лексические единицы побуждают исследователей углубляться в историю слов и изучать пути их вхождения в язык.

Взять, к примеру, мудрёный глагол «взъефантулить», употреблённый, судя по контексту, в значении «дать взбучку», «изрядно потрепать», а также образованные от него существительные «взъефантулка» и более абстрактное «взъефантуливание». Нынешнему читателю не понять, что это: авторская выдумка или реально существующее слово, а вот современники Лескова в этом слове могли опознать две вещи. Во-первых, то, что слово бурсацкое (его нередко можно было слышать из уст семинаристов), а во-вторых, то, что оно восходит к церковной лексике.

Лингвист И. Добродомов установил, что корень этого глагола тот же, что у арамейского восклицания «еффафа» («отверзись»), употребленного Иисусом во время исцеления глухого и косноязычного человека. В устах семинаристов библейское слово стало обрастать морфемами: появились характерные приставки, суффиксы, и в результате возникло понятие из ряда обозначений, как говорил Лесков, «колотушек, затрещин, взвошек и приспандоривания». Примеров устаревшей и диалектной лексики в произведениях писателя просто не сосчитать, и почти у каждого слова и выражения есть увлекательная история, представляющая лингвистический и культурологический интерес.

Читайте также: Язык посвящённых

Лесковский стиль в зеркале статистики

Парадоксально, но такой, казалось бы, «из прерусских русский» стиль Лескова при детальном рассмотрении обнаруживает элементы не такие явные и даже в чём-то неожиданные, особенно в контексте сказанного выше. Парижский сборник статей Revue des études slaves (обзор славистики в рамках тематического выпуска, посвящённого Лескову), вышедший в конце прошлого века, содержал в числе прочих исследование Т. Экмана, который произвёл тщательный анализ лесковских текстов и выявил несколько интересных фактов.

Первый касается широчайшей тематической «охватности» сочинений Лескова, явившейся следствием прекрасной его начитанности. Писатель многократно обращался к образцам мировой культуры. В текстах Лескова нашли своё отражение очень многие произведения российских и зарубежных авторов: он их упоминает, приводит по памяти цитаты из них, ссылается на те или иные интересные мысли, остроумные высказывания.

Выяснилось, что чаще других он цитировал Пушкина, Гоголя и Тургенева, а также Гейне, Шекспира, Шиллера, Гёте и Гюго. Кроме того, в текстах Лескова упоминаются имена религиозных авторов и проповедников, публицистов, учёных, художников, скульпторов, актёров, музыкантов, композиторов, политиков, античных авторов и классических историков, личностей из славянской, германской и финской мифологии, древнехристианских авторов... «Удивительно, что такую широту познания и интересов мы находим не в трудах какого-нибудь учёного, но в сочинениях беллетриста», –восхищается славист.

Ещё одно интересное наблюдение связано с тем, что у Лескова очень много иноязычной лексики. Хотя, по воспоминаниям современников, писатель был против иностранных слов и выступал за то, чтобы «беречь наш богатый и прекрасный язык от порч», он значительно обогнал других классиков по числу заимствований. В равном количестве строк «у Лескова оказалось 230 чужих слов, у Салтыкова 218, у Достоевского 214, у Толстого 207, у Тургенева 140».

Удивительным итогом применения статистического метода стало и то, что у Лескова предложения оказались самыми длинными (а ведь во всеобщем представлении лидер в этом деле Лев Толстой). В лесковских «Островитянах», «Бесах» Достоевского, «Анне Карениной» Толстого и в рассказе Чехова «Убийца» отрывки в тысячу слов содержали предложения, состоящие в среднем у Лескова из 37 слов, у Достоевского из 24, у Толстого из 26, а у Чехова из 17 (как тут про «сестру таланта» не вспомнить). Кроме того, у Лескова, по сравнению с другими авторами, оказалось самое большое количество прилагательных, различных причастий и отглагольных существительных.

Хотя Лесков и сетовал, что пришёл в литературу поздно и не имел той писательской школы, которая даёт молодым сочинителям площадку для разгона, однако исследователи его творчества отмечают, что писал он всегда хорошо, и его ранние произведения не проигрывают поздним.

Выходит, что избыточность и пестрота текстов (лексическая, синтаксическая, образная, сюжетная и т. д.) – это не надуманный приём, а природное свойство Лескова как писателя. И «мозаичный» стиль его, и детальные описания, и синтаксические длинноты оправданы стремлением талантливого и старательного писателя запечатлеть всё, что кажется важным, в самых мелких деталях и передать это богатство потомкам.

Также по теме

Новые публикации

C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир».

C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир».  Выбор правильного прилагательного для описания чего-то, что относится к мальчикам, может вызвать затруднения. В русской речи существует несколько вариантов: мальчиковый, мальчуковый, мальчишечий, мальчиший и мальчишеский. Каждый из них имеет свой стилистический оттенок, который важно учитывать.

Выбор правильного прилагательного для описания чего-то, что относится к мальчикам, может вызвать затруднения. В русской речи существует несколько вариантов: мальчиковый, мальчуковый, мальчишечий, мальчиший и мальчишеский. Каждый из них имеет свой стилистический оттенок, который важно учитывать.  30 июня 1914 года родился выдающийся русский учёный и авиаконструктор, один из главных создателей советского «ядерного щита», разработчик орбитальных станций и самой мощной советской ракеты-носителя «Протон» Владимир Николаевич Челомей.

30 июня 1914 года родился выдающийся русский учёный и авиаконструктор, один из главных создателей советского «ядерного щита», разработчик орбитальных станций и самой мощной советской ракеты-носителя «Протон» Владимир Николаевич Челомей.  Россия и Африка стремительно развивают сотрудничество на многих площадках, включая спортивные. В боксе и других единоборствах крепкие взаимоотношения тянутся ещё с советских времён. Россияне готовы придти африканцам на помощь в развитии спорта, а те отвечают искренним интересом, энтузиазмом и готовностью к совместной работе. В ринге и вокруг него.

Россия и Африка стремительно развивают сотрудничество на многих площадках, включая спортивные. В боксе и других единоборствах крепкие взаимоотношения тянутся ещё с советских времён. Россияне готовы придти африканцам на помощь в развитии спорта, а те отвечают искренним интересом, энтузиазмом и готовностью к совместной работе. В ринге и вокруг него.  Прилагательное «коварный» определяет одно из самых негативных человеческих качеств, проявляющееся в скрытной злонамеренности. Слово давно прижилось в речи, однако его этимология не является очевидной. Выясним, кого раньше называли коварным и как трансформировалось со временем значение этой лексемы.

Прилагательное «коварный» определяет одно из самых негативных человеческих качеств, проявляющееся в скрытной злонамеренности. Слово давно прижилось в речи, однако его этимология не является очевидной. Выясним, кого раньше называли коварным и как трансформировалось со временем значение этой лексемы.  Учащиеся русской школы в Оффенбурге берутся за ложки не только в обед и ужин. Вот уже 10 лет в городе существует ансамбль юных ложкарей, который выступает на городских мероприятиях, больших фестивалях в Германии и за рубежом. Игра на ложках погружает в мир русской культуры не только школьников, но и зрителей.

Учащиеся русской школы в Оффенбурге берутся за ложки не только в обед и ужин. Вот уже 10 лет в городе существует ансамбль юных ложкарей, который выступает на городских мероприятиях, больших фестивалях в Германии и за рубежом. Игра на ложках погружает в мир русской культуры не только школьников, но и зрителей.  Главное открытие выдающегося русского и советского физиолога Алексея Алексеевича Ухтомского – теория доминанты, которая и сегодня используется как одна из ключевых концепция в нейрофизиологии и психологии. В жизни самого Ухтомского тоже были две доминанты: страсть к науке и глубокое желание духовного служения.

Главное открытие выдающегося русского и советского физиолога Алексея Алексеевича Ухтомского – теория доминанты, которая и сегодня используется как одна из ключевых концепция в нейрофизиологии и психологии. В жизни самого Ухтомского тоже были две доминанты: страсть к науке и глубокое желание духовного служения.