Русский след в Эстонии: Николай Кормашов

Арсений Денисов 13.08.2020

В недавней истории не так уж много связанных с Эстонией людей, которых можно было бы однозначно причислить к «столпам» русской культуры. Определённо к таковым относятся семиотик Юрий Михайлович Лотман и уроженец Таллина патриарх Алексий II. По совокупности заслуг перед Русским миром в этот ряд, несомненно, стоило бы поставить и художника, реставратора, иконописца Николая Ивановича Кормашова.

Ученик создателя эстонских денег

Родившийся в деревне Тургенево Владимирской области в далёком 1920 году Николай Кормашов с 1947 по 1951 год учился в Ивановском художественном училище. После его окончания в 1951 году он переехал в Таллин, поступив в Государственный художественный институт Эстонской ССР на отделение живописи, где учился у известнейшего графика и иллюстратора, создателя эскизов довоенных эстонских денежных знаков Гюнтера Рейндорфа. В 1957 году, после окончания института, Кормашов остался в Таллине в качестве свободного художника. А в 1959 году был принят в Союз художников Эстонии.

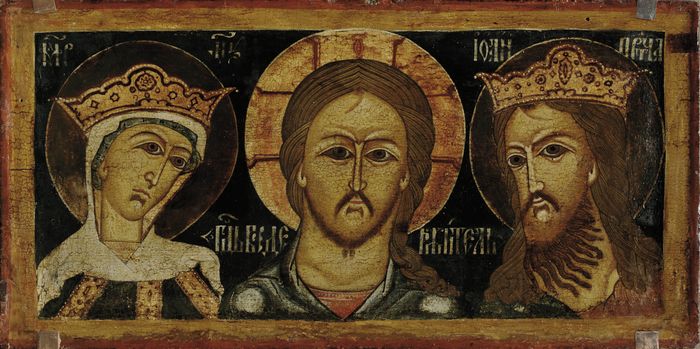

Познакомившись в 1964 году с наместником Псково-Печерского мужского монастыря Алипием (Вороновым), Николай Кормашов увлёкся коллекционированием православных икон, в частности, икон проживающей на юге Эстонии и в Псковской области России народности сету. В 1971 году впервые в Государственном художественном музее Эстонии прошла выставка икон из коллекции Кормашова, которая стала первой в Советском Союзе экспозицией частного собрания.

Одновременно с коллекционированием Кормашов занялся профессиональной реставрацией икон и даже стал создателем собственного направления в реставрации живописи. Реставрируя старые иконы, художник изучил технику этого искусства, его формальный и этический посыл, приобрёл широкие познания в истории его развития. Талант реставратора был замечен, и в 1977 Николая Кормашова назначили на должность руководителя отдела реставрации Государственного художественного музея Эстонии.

Апофеоз могущества и побед Государства Российского

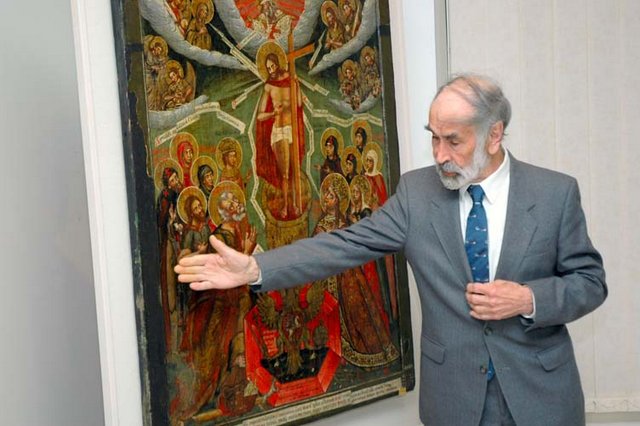

Одной из самых ярких работ Кормашова-реставратора является восстановление иконы «Литургия Господня», принадлежащей к знаменитому Петровскому иконостасу Никольской церкви Таллина. Время создания иконы — XVIII век.

Как писала газета «Молодёжь Эстонии», представляя работу в 2007 году, Николай Иванович вспоминал события петровского времени, так как сама икона посвящена именно семейству Петра.

В марте 1717 года супруга Петра Екатерина была объявлена царицей. А через месяц сам Пётр отправился с дипломатической миссией во Францию, Голландию, Австрию. Возвращаясь в октябре того же года в Россию, царь оказался в Ревеле (прежнее название Таллина — прим. ред.). Вероятно, как раз в летний период 1717 года и было создано это иконописное произведение по благословению архиепископа Архангельского Петра. Именно во время пребывания Петра в Ревеле икона и была представлена царю.

«Как апофеоз могущества и побед Государства Российского, как синоним государства православного, где род царский благословляется самим Господом. А почему архиепископ Архангельский, выражаясь современным языком, поддерживал написание такой иконы? Церковь в те времена была расколота, и та её часть, к которой принадлежал и которую возглавлял архиепископ Архангельский, одобряла реформы царя. Некоторые, правда, считают, что Пётр I просто подмял церковь под себя», – рассуждал Николай Кормашов.

За долгие годы своего существования икона претерпела большие разрушения. Кормашов во время презентации подробно рассказывал, что было утеряно, а что удалось восстановить. Тут же были представлены снимки, показывающие, в каком ужасном состоянии находились многие части иконы и как они выглядят после реставрации. Помогал Кормашову в работе по реставрации «Литургии Господней» его сын Орест.

Простота и мудрость

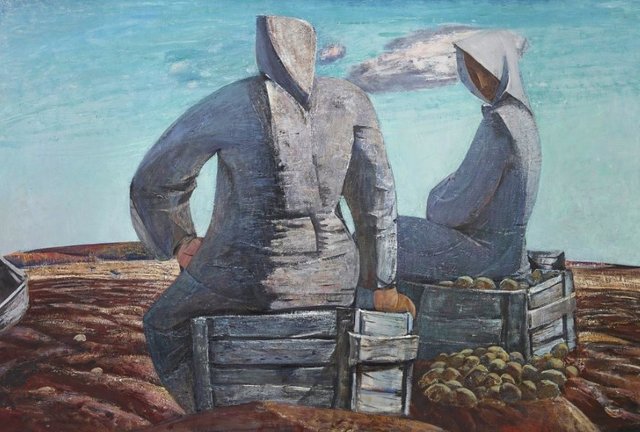

Однако Николай Кормашов был не только реставратором. В течение многих лет плодотворной творческой работы он приобрёл славу ведущего представителя так называемого сурового стиля в эстонском искусстве.

«Кормашов в своих изобразительных средствах очень строг, даже, я бы сказала, аскетичен. Вот он берёт чистую краску из тюбика, кладёт её на полотно – много тёмного кобальта. У менее талантливого художника это выглядело бы отвратительно – скучно, грубо, банально. А Кормашов играет этой краской, создаёт ощущение полноты, богатства красок», – говорит известный эстонский искусствовед Май Левин, отмечая, что Кормашов «просто родился с кистью в руке».

Творческая молодость художника была отдана увлечению урбанизмом – резкие геометрические конструкции, острые углы, торжество техники и технологии. В интервью журналу «Красивая жизнь» в 2010 году Николай Кормашов отмечал, что в молодости ему казалось ниже достоинства серьёзного художника рисовать деревья, цветочки, впадать в сентиментальность. Потребовались годы, чтобы понять: речь о чём-то несравненно более важном, сложном, речь о взаимоотношениях человека с природой, с окружающим миром. И постепенно Земля, люди, взаимоотношения между ними, дом человеческий в его конкретном и символическом выражении стали главной темой его творчества.

«Навстречу мне вышел невысокий пожилой человек с бородкой, с доброй улыбкой поинтересовавшись, что мне угодно. Это и был Николай Иванович Кормашов – человек-легенда. Он повёл меня к иконам и долго с упоением рассказывал о каждой из них – какого она времени, с чем связана, особенности её реставрации. Редко можно встретить столь увлечённого и знающего своё дело человека, который при этом абсолютно не зазнаётся, а наоборот – располагает к себе открытостью и притягательной мудростью», – описывает свою встречу с художником в конце 1990-ых работавший в то время на радио мой отец, журналист и культуролог Родион Денисов.

Эстония, Россия и весь мир

Николай Кормашов выступил одним из основателей Объединения русских художников Эстонии, а затем принимал активное участие в создании Русского музея Эстонии.

Сейчас работы Николая Кормашова хранятся в Эстонском художественном музее, Тартуском художественном музее, в Фонде Таллинского Дома искусства, в Третьяковской галерее (Москва), Русском музее (Санкт-Петербург), музее Людвига (Кёльн), Национальной картинной галерее Армении (Ереван), в музеях Перми, Вологды, Тюмени, Пскова и других собраниях искусства по всему миру.

Николай Кормашов скоропостижно скончался в Таллине 22 августа 2012 года. Теперь его дело продолжают сыновья – художники Андрей и Орест Кормашовы.

Источник: Tribuna.ee

Материал представлен на IV Международный конкурс молодых журналистов

«Со-Творение», объявленный в 2020 году фондом «Русский мир»

Также по теме

Новые публикации

3 июля в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» состоялся круглый стол «Курс на грамотность! Как сохранить русский язык в эпоху цифровизации», организованный Союзом журналистов Москвы. Участники круглого стола – представители государственных структур, отраслевых объединений, академического сообщества, преподаватели и студенты журналистских и гуманитарных факультетов – обсудили важнейшие аспекты современной языковой ситуации.

3 июля в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» состоялся круглый стол «Курс на грамотность! Как сохранить русский язык в эпоху цифровизации», организованный Союзом журналистов Москвы. Участники круглого стола – представители государственных структур, отраслевых объединений, академического сообщества, преподаватели и студенты журналистских и гуманитарных факультетов – обсудили важнейшие аспекты современной языковой ситуации.  Привычные слова часто хранят в себе удивительные истории, стоит только обратить внимание на их древние корни. Сегодня мы проследим за увлекательной эволюцией одного из таких корней и обнаружим неожиданную связь между словами «опекун», «печень», «беспечный» и др. Если открыть «Словообразовательный словарь…» А. Н. Тихонова, то можно увидеть, что слова «обеспечение», «печень», «беспечный» и «опекун» не являются однокоренными. Однако исторически в этих лексемах выделяется корень печ-/пек-, который делает данные слова родственными.

Привычные слова часто хранят в себе удивительные истории, стоит только обратить внимание на их древние корни. Сегодня мы проследим за увлекательной эволюцией одного из таких корней и обнаружим неожиданную связь между словами «опекун», «печень», «беспечный» и др. Если открыть «Словообразовательный словарь…» А. Н. Тихонова, то можно увидеть, что слова «обеспечение», «печень», «беспечный» и «опекун» не являются однокоренными. Однако исторически в этих лексемах выделяется корень печ-/пек-, который делает данные слова родственными.

С 1 по 5 июля на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря в городе Печоры проходит заезд «Русское слово» Всероссийского проекта «Истоки.Школа», который реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» по инициативе Президента России. Он объединил 155 преподавателей русского языка и литературы, словесников, поэтов и писателей из разных регионов России.

С 1 по 5 июля на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря в городе Печоры проходит заезд «Русское слово» Всероссийского проекта «Истоки.Школа», который реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» по инициативе Президента России. Он объединил 155 преподавателей русского языка и литературы, словесников, поэтов и писателей из разных регионов России.  C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир».

C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир».  Выбор правильного прилагательного для описания чего-то, что относится к мальчикам, может вызвать затруднения. В русской речи существует несколько вариантов: мальчиковый, мальчуковый, мальчишечий, мальчиший и мальчишеский. Каждый из них имеет свой стилистический оттенок, который важно учитывать.

Выбор правильного прилагательного для описания чего-то, что относится к мальчикам, может вызвать затруднения. В русской речи существует несколько вариантов: мальчиковый, мальчуковый, мальчишечий, мальчиший и мальчишеский. Каждый из них имеет свой стилистический оттенок, который важно учитывать.  30 июня 1914 года родился выдающийся русский учёный и авиаконструктор, один из главных создателей советского «ядерного щита», разработчик орбитальных станций и самой мощной советской ракеты-носителя «Протон» Владимир Николаевич Челомей.

30 июня 1914 года родился выдающийся русский учёный и авиаконструктор, один из главных создателей советского «ядерного щита», разработчик орбитальных станций и самой мощной советской ракеты-носителя «Протон» Владимир Николаевич Челомей.