Нескучный русский: мировое древо

Тамара Скок28.05.2020

Дерево всю жизнь рядом с человеком. И кормит его, и греет, и кров даёт. Оно похоже на человеческое тело, такое же живое и тёплое. И у каждого дерева есть своя лингвистическая история. Посмотрим, откуда взялись названия самых обычных деревьев – берёзы, осины, сосны, рябины, дуба…

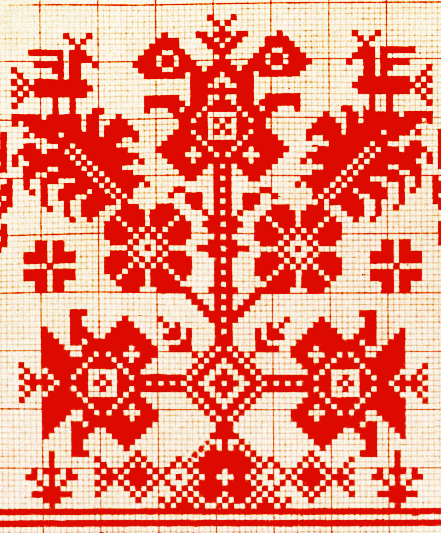

Мифологический образ мирового древа – один из общечеловеческих, межкультурных символов, означающий единство земного и небесного миров. Эту общность можно обнаружить и путём сопоставления названий деревьев в родственных языках.

Мировое древо. Русский узор. Фото: ru.wikipedia.org

Интересно, что в русском и чешском языках названия многих деревьев почти полностью совпадают: дуб (dub), ясень (jasan), жасмин (jasmin), клён (klen), ракита (rakyta), вяз (vaz), ветла (vetla)… А вот с сосной – отдельная история: сосна – borovice, производное от слова bor, имеет собирательное значение «сосновый лес», а в диалектах – «сосна». В древнерусском языке боръ тоже объединяло оба значения, а в болгарском и сербохорватском языках бор имеют значение только сосна. В современном русском языке бором называют хвойный лес: сосновый бор, еловый бор.

Берёза – общеславянское слово, древнейший корень которого означает «нечто белое, светлое, блестящее» (этот же корень в глаголе брезжит со значением «слабо светится, мерцает»). Названия весенних и летних месяцев в разных языках имеют явное сходство: березень (укр.), březen (чеш.), брязок (болг.), birželis (лит.), причем этимологически эти названия связываются как с берёзой, так и с увеличением светлого времени суток.

Кстати, название берёзовых чешуйчатых серёжек – брУньки – тоже объясняется в ходе сопоставления значения родственных слов в других языках: в украинском языке этим словом обозначаются почки на дереве, росточки с ещё не развернувшимися листками, др.-индийское bhrūṇá – это зародыш, а латышское braũna – чешуя, шелуха. Эти параллели объясняют и форму, и содержание берёзовых брунек.

Интересная лингвистическая история и у осины с рябиной. Латинское название осины - Populus tremula - «тополь трясущийся», что объясняется дрожанием листьев этого дерева даже при тихой погоде. Недаром про озябшего или испуганного человека говорят: «Дрожит, как осиновый лист». Кора у осины гладкая, зеленовато-серая, отдаёт синевой. Отсюда возникло мнение, что дерево названо осиной, потому что синее. У осины в культуре не очень хорошая репутация: Иудино дерево, прОклятое дерево, шептун-дерево. Срез осиновой коры как будто кровоточит, что тоже у обывателя вызывало страх. При этом из осины делали обереги, осиновые ветви вставляли в плетень, чтобы нечисть во двор не поникала, а про эффективность осинового кола от вампиров и говорить нечего.

У рябины тот же способ образования, что и у осины, но название восходит к общеславянскому erębъ - «бурый» (ср. укр. орябина, польск. jarzbina, словацк. jarabý - «бурый») и получила она его, скорее всего, по цвету спелых ягод. Символика этого дерева зафиксирована в известной песне, где «тонкая рябина» не может «к дубу перебраться», и ей суждено «век одной качаться».

Сравнения людей с деревьями в разных культурах не редкость. Всем известно выражение стройный как кипарис. То, что древесина бука очень прочная, твердая, способствовало возникновению такого выражения в чешском языке, как zdravy jako buk. В России бук не так распространён, поэтому в русском языке выражение с подобным значением - крепок как дуб, кряжист как дуб (хотя по звучанию к чешскому ближе русское сравнение здоров как бык).

Слово дуб существует уже более полутора тысяч лет и, вероятнее всего, у древних славян оно означало древо вообще или строительное дерево. Точная этимология не установлена, но лингвисты считают наиболее убедительным объяснение названия этого дерева как славянского образования того же корня, что и дупло (ср. болг. дупка - «дыра, нора, яма»). В соответствии с этим дуб первоначально – это либо «дерево с дуплом», либо «низинное дерево». Дуб считается священным деревом во многих древних культурах и соотносится с образами богов-громовержцев: в древнегреческой мифологии – с Зевсом, в скандинавской – с Тором, в славянской – с Перуном. Кстати, у сербов особый вид дуба носит название грм, грмов, а дубовый лес - грмик, и эта звукопись тоже указывает на связь с Перуном и громом небесным.

В русской народной культуре есть у символа дуб и обратная сторона, не совсем положительная. К примеру, недалёкого человека могут назвать дубом, дубиной или дубиной стоеросовой. Прилагательное стоеросовый (со значением «растущий прямо») в данном контексте означает «статичный, здоровый, но глупый, недалёкий». У Гоголя в «Мёртвых душах» для характеристики туго соображающей Коробочки применено определение дубинноголовая. А вот почему про уход в мир иной говорят дать дуба? По одной версии, дать дуба – значит задубеть, т. е. потерять чувствительность, сделаться твёрдым, согласно другому мнению, выражение возникло на юге России, где было принято хоронить усопших под дубом. Казалось бы, парадокс: символ долголетия стал ассоциироваться с окончанием жизни. Но не всё так просто, ибо древняя символика мирового древа заключается ещё и в том, что со смертью жизнь не кончается. Парадоксы в лингвистике, как и в жизни, – дело обычное.

Также по теме

Новые публикации

О судьбе русских в Индонезии и их вкладе в историю этой страны мы поговорили с кандидатом исторических наук, известным востоковедом, переводчиком на малайский и индонезийский языки, преподавателем МГИМО и Дипломатической академии МИД России Виктором Погадаевым.

О судьбе русских в Индонезии и их вкладе в историю этой страны мы поговорили с кандидатом исторических наук, известным востоковедом, переводчиком на малайский и индонезийский языки, преподавателем МГИМО и Дипломатической академии МИД России Виктором Погадаевым.  В самом сердце Москвы 17 июля 1945 года родился мальчик, который стал одним из ярчайших светил современной музыкальной сцены – Алексей Рыбников, создатель замечательной музыки, отец российской рок-оперы. Автор, который пишет музыку во всех жанрах и стилях, но при этом остаётся всегда верен себе. Он не устаёт удивлять своих зрителей и сегодня.

В самом сердце Москвы 17 июля 1945 года родился мальчик, который стал одним из ярчайших светил современной музыкальной сцены – Алексей Рыбников, создатель замечательной музыки, отец российской рок-оперы. Автор, который пишет музыку во всех жанрах и стилях, но при этом остаётся всегда верен себе. Он не устаёт удивлять своих зрителей и сегодня.  Выбор между словами «мозг» и «мозги», а также конструкциями «в мозге» и «в мозгу» варьируется в зависимости от контекста и потому порой вызывает затруднения. Какие тонкости необходимо знать, чтобы применить верную форму?

Выбор между словами «мозг» и «мозги», а также конструкциями «в мозге» и «в мозгу» варьируется в зависимости от контекста и потому порой вызывает затруднения. Какие тонкости необходимо знать, чтобы применить верную форму?  Пока смайлики не вытеснили окончательно из нашей жизни знаки препинания, самое время поговорить о современной пунктуации. Тем более что именно запятые, тире и двоеточия чаще всего вызывают споры, потому что под рукой пишущего эти знаки не всегда хотят подчиняться правилам. Может, что‑то в правилах надо подправить? Отвечает профессор кафедры русского языка филфака РГПУ им. А. И. Герцена Михаил Дымарский.

Пока смайлики не вытеснили окончательно из нашей жизни знаки препинания, самое время поговорить о современной пунктуации. Тем более что именно запятые, тире и двоеточия чаще всего вызывают споры, потому что под рукой пишущего эти знаки не всегда хотят подчиняться правилам. Может, что‑то в правилах надо подправить? Отвечает профессор кафедры русского языка филфака РГПУ им. А. И. Герцена Михаил Дымарский.  Так странно иногда играет нами судьба. Три девчонки, родившиеся в Канаде, случайно познакомились в семейном ресторане на океанском побережье в Никарагуа и сняли ролик о том, чем отличаются и чем близки Россия и Никарагуа. Их командная работа победила в одной из номинаций VII Международного конкурса «Расскажи миру о своей Родине».

Так странно иногда играет нами судьба. Три девчонки, родившиеся в Канаде, случайно познакомились в семейном ресторане на океанском побережье в Никарагуа и сняли ролик о том, чем отличаются и чем близки Россия и Никарагуа. Их командная работа победила в одной из номинаций VII Международного конкурса «Расскажи миру о своей Родине».  С 5 по 7 сентября 2025 года в живописной Тарусе (Калужская область) во второй раз состоится Русско-итальянский культурный форум-фестиваль «Амаркорд» — масштабный интеллектуальный марафон, создающий пространство для диалога двух великих культур.

С 5 по 7 сентября 2025 года в живописной Тарусе (Калужская область) во второй раз состоится Русско-итальянский культурный форум-фестиваль «Амаркорд» — масштабный интеллектуальный марафон, создающий пространство для диалога двух великих культур.