11 июля 1810 года в Москве торжественно открыли Странноприимный дом – одну из первых больниц для бедных, построенную на частные пожертвования. Сегодня это один из крупнейших в России многопрофильных центров экстренной медицинской помощи. В его истории соединились имена выдающихся людей своего времени.

11 июля 1810 года в Москве торжественно открыли Странноприимный дом – одну из первых больниц для бедных, построенную на частные пожертвования. Сегодня это один из крупнейших в России многопрофильных центров экстренной медицинской помощи. В его истории соединились имена выдающихся людей своего времени. Розенталь – это норма. Общепризнанная

Тамара Скок23.02.2020

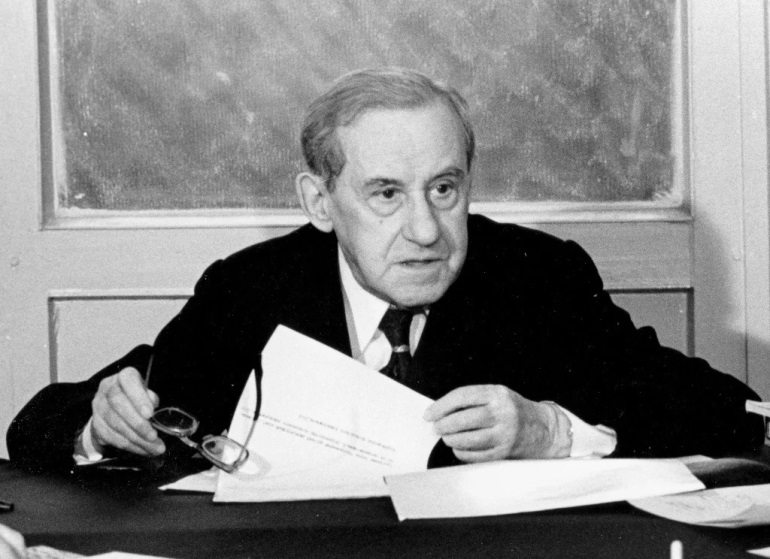

У русскоязычного сообщества праздник – 120 лет со дня рождения Дитмара Эльяшевича Розенталя, выдающегося учёного, чьё имя стало синонимом строгой нормы и чётких правил в русской филологии.

Те, кто был лично знаком с профессором Розенталем или слушал его лекции, считают, что им повезло. Этот уникальный человек, проживший 94 года, был и остаётся особой величиной в русистике. Себя он считал «патологически грамотным» и до конца жизни оставался неравнодушным к соблюдению чистоты в устной и письменной речи.

По мнению Д. Э. Розенталя, хорошей речь можно считать только тогда, когда она обладает десятью обязательными признаками: правильностью и точностью, сжатостью, простотой и логичностью, её должны характеризовать ясность и чистота, а также живость, богатство и благозвучие. Хочешь быть понятым – найди нужные слова: если мысль до конца не оформлена, не выношена, она и прозвучит неточно, неубедительно. Хочешь быть понятным – выражайся яснее и проще, будь логичен и последователен. Хочешь запомниться – сделай свою речь яркой, образной, живой. Если богатая по содержанию речь ещё и звучит красиво, она точно произведёт впечатление.

К языку СМИ Розенталь был особенно внимателен, пренебрежение грамотностью и повсеместное попрание норм его возмущали. В своё время он учил дикторов центрального телевидения правилам орфоэпии, добиваясь образцового произношения, заставлял писать диктанты и делал из них настоящих знатоков русского языка. Даже на закате жизни пожилой профессор не терял деловой хватки, вычитывая газеты с карандашом в руках, отмечая на полях ошибки и упрямо внося исправления.

А как у Розенталя?

Ежедневное общение, бытовое или деловое, нуждается в соблюдении определённого свода правил, а иначе мы рискуем скатиться в пропасть бескультурья. Что же понимает под культурой речи Розенталь? «Культурная речь – это речь нормированная. В своей устной форме она должна отвечать существующим в настоящее время нормам произношения, в письменной форме – нормам орфографии и пунктуации».

Норма (как мерило, образец, правило) становится тем спасательным кругом, который не даёт нам погрузиться в беспощадную пучину спонтанной речи, нерегулируемого информационного потока. Общепринятый, общепризнанный порядок, выраженный в строгих правилах русского языка, – это ещё и ценность, носителем которой Розенталь являлся не только по долгу службы, но и по велению сердца. Видимо поэтому именно в его подаче правила обретают особую логику и прозрачность. В затруднительных ситуациях, когда редакторы, корректоры, преподаватели или журналисты даже коллегиально не могут решить какой-нибудь сложный филологический вопрос, рано или поздно из чьих-нибудь уст прозвучит: «А как у Розенталя?», и тут, как правило, вопрос обретает ясность.

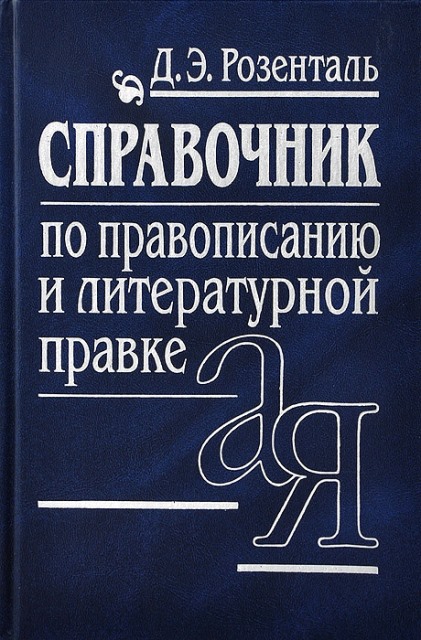

Фото: ozon.ru

Ясный и простой, понятный стиль изложения Розенталь сохранял и в научных текстах, поэтому его справочники так популярны: они чётко структурированы и написаны человеческим языком, с уважением к читателю. Каждому филологу известны «Справочник по правописанию и литературной правке», учебник «Современный русский язык», «Сборник упражнений по русскому языку», справочник «Практическая стилистика» и прекрасные научно-популярные издания, созданные самостоятельно или в соавторстве с другими известными филологами: «Занимательная стилистика», «Говорите и пишите по-русски правильно», «А как лучше сказать?», «Секреты хорошей речи». Все эти и многие другие издания, а их более полутора сотен, представляют интерес не только для учителей-словесников, но и для всех, кому интересна русская филология.

«Чей туфля?»

По мнению Розенталя, стараться соблюдать нормы нужно везде, и бытовое общение не исключение. Поэтому в своих книгах, популяризирующих грамотность, он приводил примеры, характерные для живой разговорной речи, и доходчиво пояснял, как говорить можно, а как не следует. Вот пришли вы в обувной магазин и хотите примерить туфли. Мало того, что в многострадальном слове туфля некоторые ставят ударение неправильно, на конечную гласную, так ещё и норовят изменить его родовую принадлежность. Как правильно сказать – правая туфля или правый туфель? Некоторые умники уверенно заявляют: если речь идёт о женской обуви, говори туфля, если о мужской – туфель. Такого правила, конечно, нет, но, указывая норму – тУфля, учёный справедливости ради отмечает, что существует и «форма мужского рода туфель — разговорная, причём весьма активная», и читатель должен сам сделать выбор: он за норму или за разговорную версию? А про варианты родовой принадлежности этого существительного Розенталь шутил: давайте тогда и мозоли по этому принципу подразделять – женская мозоль и мужской мозоль.

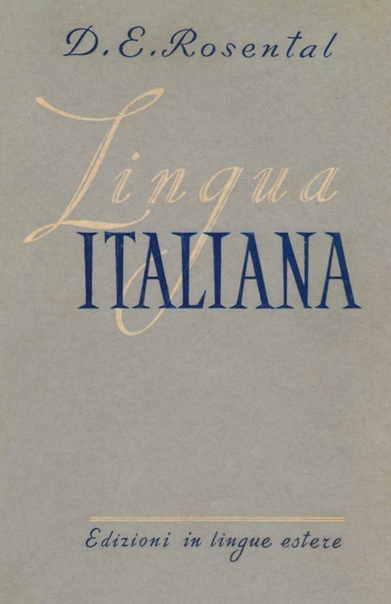

Lingua italiana

Д. Э. Розенталь, будучи полиглотом (он владел двенадцатью языками), писал учебники не только по русскому, достаточно упомянуть тот факт, что им был создан первый в СССР учебник итальянского языка.

Родившийся в польском городе Лодзь, Дитмар с малых лет существовал в многоязычной среде: в семье говорили на польском, идише, немецком, в школе преподавали русский. После того как семья перебралась в Москву, Розенталь окончил 15-ю Московскую (Варшавскую) гимназию и поступил на историко-филологический факультет Московского государственного университета (специальность – «итальянский язык»), а после окончил ещё и экономический факультет Московского коммерческого института (ныне – Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова). Затем он учился в аспирантуре Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук (РАНИОН), в которую входил Институт языка и истории литературы. В 1925 г. прошёл стажировку в Италии, где погрузился в изучение разнообразных местных диалектов. Эта активная практическая деятельность стала отправной точкой для создания впоследствии таких фундаментальных трудов, как русско-итальянский и итальянско-русский словари, а за учебник «Итальянский язык. Элементарный курс» Дитмару Эльяшевичу присвоили степень кандидата педагогических наук.

Работа как подвижничество

В школе Розенталь проработал всего год, ещё будучи студентом, но с 1936 года по 1962-й просветительская деятельность учёного была связана с работой журнала «Русский язык в школе», на страницах которого он публиковал методические разработки для учителей-словесников, консультировал их по сложным вопросам. Эта работа давала ему возможность общаться с действующими преподавателями русского языка, остро ощущать их запросы. Во многом именно это профессиональное общение подвигло Розенталя на создание серии пособий в помощь школьным учителям. Это и выдержавшее многократные переиздания «Пособие по русскому языку для поступающих в вузы», и книга с развивающими материалами «Занимательно о русском языке», и многие другие популярные методически выверенные учебники и пособия.

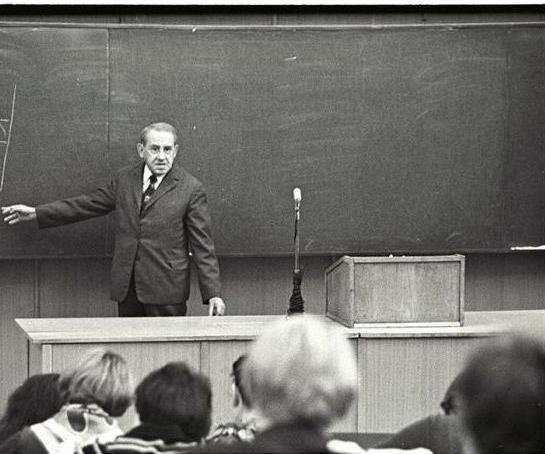

По свидетельству одного из учеников Д. Э. Розенталя, Ю. А. Бельчикова, доктора филологических наук, профессора кафедры лексикографии и теории перевода МГУ им. М. В. Ломоносова, лекции Розенталя вызывали повышенный интерес у специалистов, в том числе зарубежных русистов, благодаря своей чёткой структурированности и «глубокому проникновению в лингвистическую и стилистическую сущность обсуждаемых явлений, особенно когда речь шла о сложных и дискуссионных вопросах употребления тех или иных форм, конструкций, слов, орфоэпических вариантов». Розенталя приглашали для проведения методических семинаров преподавателей-русистов из Польши, Чехословакии, Болгарии, Югославии, Румынии, Венгрии, Австрии, Германии, Италии, Дании… Его переводные и оригинальные работы охотно публиковали за рубежом. Так, к примеру, в 1953 г. в Великобритании была переведена книга Розенталя «Культура речи» («Modern Russian usage», Oxford, London).

Факультет журналистики МГУ гордится кафедрой практической стилистики русского языка, созданной профессором Розенталем ещё в 1962 г. На журфаке учёный проработал вплоть до 1987 года, но ещё долго выполнял функции профессора-консультанта.

Дедушка Розенталь

Студенческая жизнь полна курьёзов. Самые забавные остаются в памяти и фиксируются в факультетских байках. Про преподавателей журфака МГУ есть немало правдивых и весёлых историй, и фигуру Розенталя в них тоже не обошли вниманием. Вот пара таких примеров.

*

На вступительном экзамене по русскому языку абитуриенты должны были выполнять разбор предложений. Одна девушка попросилась выйти, а сама стала в панике бегать по коридору и искать помощи. Вдруг идёт какой-то старичок, невысокого роста, скромный такой.

– Дедушка, Вы понимаете что-нибудь в разборе предложения?

– Немножко, – улыбнулся профессор Розенталь.

– Нет, немножко мне не подходит! – отрезала девушка и убежала искать кого-нибудь более сведущего.

*

Дитмар Эльяшевич Розенталь одевался довольно скромно и старался держаться незаметно. Слава знаменитого учёного жила словно отдельно от него. Иногда это приводило к забавным недоразумениям. Однажды двое студентов-заочников расположились на широком подоконнике журфака и поджидали кого-нибудь «секущего в русском», чтобы разобраться в нескольких сложных вопросах перед экзаменом. Кто-то из шутников указал им на проходившего мимо Розенталя как на человека, невероятно сведущего в русском языке. Ни имени-отчества, ни тем более должности при этом, разумеется, названо не было. Едва Д. Э. появился в коридоре, как бравые заочники ухватили его за рукав.

– Дед, ты, говорят, в русском петришь? – начали они без долгих церемоний.

– Кое-что понимаю, – уточнил Д.Э.

– Тогда скажи, вот что это здесь такое? – и ткнули в учебник.

Д. Э. объяснил.

– А это что за филькина грамота?

Д. Э. вновь объяснил, растолковав целый ряд непонятных мест.

Когда «консультация» подошла к концу, студенты выдохнули:

– Ну ладно, дед, иди. Молоток!

И Д. Э. двинулся на кафедру, куда через некоторое время пришёл сдавать экзамен один из бравых заочников. Увидев за столом заведующего кафедрой «дедушку», он остолбенел и утратил дар речи.

– А, внучек! – воскликнул, увидев его, Д.Э. – Ну, с прибытием.

– Как, это Ваш внук?! – хором воскликнули сотрудницы, с интересом оглядывая двухметрового истукана.

– Да, вот послал Господь, когда уж и не чаял, – прозвучало в ответ.

Говорят, оба студента сдали экзамен, а потом даже выпили за здоровье Учителя. Если так, то оба, безусловно, «молотки».

Также по теме

Новые публикации

11 июля 1810 года в Москве торжественно открыли Странноприимный дом – одну из первых больниц для бедных, построенную на частные пожертвования. Сегодня это один из крупнейших в России многопрофильных центров экстренной медицинской помощи. В его истории соединились имена выдающихся людей своего времени.

11 июля 1810 года в Москве торжественно открыли Странноприимный дом – одну из первых больниц для бедных, построенную на частные пожертвования. Сегодня это один из крупнейших в России многопрофильных центров экстренной медицинской помощи. В его истории соединились имена выдающихся людей своего времени.

Председатель президиума Международного совета российских соотечественников, потомок первой волны русской эмиграции Пётр Петрович Шереметев объявил о решении переехать в Россию. В своём интервью он рассказывает, что побудило его к переезду, и о своих дальнейших планах на родине.

Председатель президиума Международного совета российских соотечественников, потомок первой волны русской эмиграции Пётр Петрович Шереметев объявил о решении переехать в Россию. В своём интервью он рассказывает, что побудило его к переезду, и о своих дальнейших планах на родине.  Составные лексемы с дефисным написанием двух или более элементов часто вызывают затруднения при склонении и определении рода. Умение правильно их употреблять в речи – важный показатель грамотности. Предлагаем разобраться в грамматических тонкостях конструкций типа музей-усадьба, прайс-лист, счет-фактура и др.

Составные лексемы с дефисным написанием двух или более элементов часто вызывают затруднения при склонении и определении рода. Умение правильно их употреблять в речи – важный показатель грамотности. Предлагаем разобраться в грамматических тонкостях конструкций типа музей-усадьба, прайс-лист, счет-фактура и др.  Уже три месяца Полина Квитных, уроженка Красноярска, преподаёт русский язык детям и подросткам в Нигере. Её ученики уже не представляют своей жизни без знакомства с новыми русскими словами, играми с матрёшками и весёлых песенок из советских мультфильмов, которые включают в Русском доме на переменах.

Уже три месяца Полина Квитных, уроженка Красноярска, преподаёт русский язык детям и подросткам в Нигере. Её ученики уже не представляют своей жизни без знакомства с новыми русскими словами, играми с матрёшками и весёлых песенок из советских мультфильмов, которые включают в Русском доме на переменах.

3 июля в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» состоялся круглый стол «Курс на грамотность! Как сохранить русский язык в эпоху цифровизации», организованный Союзом журналистов Москвы. Участники круглого стола – представители государственных структур, отраслевых объединений, академического сообщества, преподаватели и студенты журналистских и гуманитарных факультетов – обсудили важнейшие аспекты современной языковой ситуации.

3 июля в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» состоялся круглый стол «Курс на грамотность! Как сохранить русский язык в эпоху цифровизации», организованный Союзом журналистов Москвы. Участники круглого стола – представители государственных структур, отраслевых объединений, академического сообщества, преподаватели и студенты журналистских и гуманитарных факультетов – обсудили важнейшие аспекты современной языковой ситуации.  Привычные слова часто хранят в себе удивительные истории, стоит только обратить внимание на их древние корни. Сегодня мы проследим за увлекательной эволюцией одного из таких корней и обнаружим неожиданную связь между словами «опекун», «печень», «беспечный» и др. Если открыть «Словообразовательный словарь…» А. Н. Тихонова, то можно увидеть, что слова «обеспечение», «печень», «беспечный» и «опекун» не являются однокоренными. Однако исторически в этих лексемах выделяется корень печ-/пек-, который делает данные слова родственными.

Привычные слова часто хранят в себе удивительные истории, стоит только обратить внимание на их древние корни. Сегодня мы проследим за увлекательной эволюцией одного из таких корней и обнаружим неожиданную связь между словами «опекун», «печень», «беспечный» и др. Если открыть «Словообразовательный словарь…» А. Н. Тихонова, то можно увидеть, что слова «обеспечение», «печень», «беспечный» и «опекун» не являются однокоренными. Однако исторически в этих лексемах выделяется корень печ-/пек-, который делает данные слова родственными.