На Русский Север за свободой

Сергей Виноградов26.09.2019

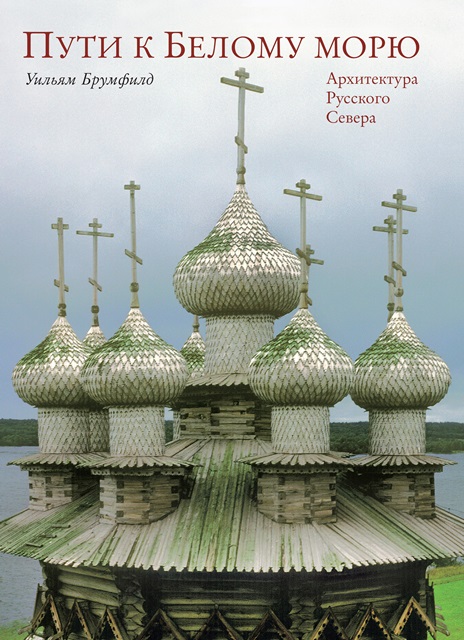

Тысячи километров проехал по дорогам и бездорожью Русского Севера исследователь русской архитектуры, профессор Тулейнского университета (Новый Орлеан) Уильям Брумфилд. Его книга «Architecture at the End of the Earth / Архитектура на краю земли», вышедшая в 2015 году в США, стала событием в научном мире. В этом году увидело свет российское издание книги, которая получила название «Пути к Белому морю».

Работая над книгой, учёный смог проявить себя не только в привычных ипостасях исследователя архитектуры и фотохудожника, но также стать немножко этнографом и писателем приключенческого жанра. Американец рассказал «Русскому миру» о людях Русского Севера и своих съёмках, о пурге и мире подлинной свободы, который открылся ему в местах царских ссылок.

На УАЗике за сокровищами

– Когда вы писали эссе для книги о Русском Севере, что вам было важно сказать американским читателям?

– Мне хотелось передать красоту этих мест и доброжелательность жителей, но и рассказать о сложностях работы там. Это огромный район, бездорожье, климат. Я очень благодарен моим российским коллегам из Москвы и северных городов за помощь в работе. Всегда меня встречали, помогали – и учёные, и местные чиновники, и священники. Я обращался в районный город, там давали машину, в основном, УАЗик с водителем, и мы отправлялись в путь по деревням.

Обложка книги, фото предоставлено Уильямом Брумфилдом

– Вы называете Русский Север уникальным краем. Насколько эта уникальность вызвана климатом и географическим положением? На севере Западной Европы или на Аляске можно встретить нечто родственное?

– Кое-что близкое есть, но на Русском Севере совершенно иная среда. Деревянная архитектура, к которой я проявлял особый интерес, к сожалению, исчезает. Но это уникальное явление. Древние деревянные храмы сохранились, допустим, в Норвегии, но в России совершенно другая архитектура церквей и жилых домов. Кстати, в книгу о Русском Севере я принципиально не включал музейные объекты. В издание вошли снимки, в том числе зимние, тех построек, которые располагаются в естественной среде. Я хотел, чтобы в этих снимках природы и деревянной архитектуры читатель почувствовал очаг древней уникальной культуры.

– На задней обложке русскоязычного издания вы сфотографированы на фоне избы, заросшей лопухами. Это какой-то символ запустения северных памятников?

- В некоторой степени, да. Изба, попавшая на обложку, заколоченная, в ней никто не живёт, потому и заросла. Но она совершенно удивительная, с очень характерной крышей. Мне она встретилась в Красноборском районе Архангельской области – мы остановились и сделали снимок. К сожалению, многие избы заброшены. А там, где живут, обшивают дом, перестраивают – жить в таком доме, наверное, удобнее, но это искажает традиционный облик.

Читайте также: Россия, сто лет спустя https://russkiymir.ru/publications/230766/

Самобытная культура и память предков

– По Вашему мнению, люди на Русском Севере отличаются от жителей других регионов России? Вы ведь всю страну объездили.

– Конечно, отличаются. На Севере свой говор, свои традиции, своя специфика. Да, там есть приезжие, а многие коренные, напротив, уехали. Но и сегодня там ощущается самобытная культура, получившаяся из смешения славян и финно-угорских племён. И природа накладывает свой отпечаток – огромные леса, болота, море. Мне было важно понять специфику Русского Севера и его жителя, и я обсуждал эти вопросы с историками, искусствоведами, художниками.

–– В России считается, что жители Севера – закрытые и молчаливые люди.

– Я этого не замечал. Открытые, приветливые люди, очень доброжелательные. Признаюсь, не раз бывал на застольях в домах на Русском Севере и встречал весь размах русской души. Но я прекрасно понимаю, что жизнь там суровая, возможно, от этого и некоторая сдержанность, о которой вы говорите. Ещё меня поразило то, как бережно там сохраняют память о Великой Отечественной войне. Например, во многих деревенских сельсоветах вывешены фотографии воевавших и погибших. Эта преданность памяти предков производит впечатление.

– Жители деревень, в которых располагаются старинные деревянные церкви, понимают, что это сокровище и достояние?

– Они понимают, но по-разному. Церкви в отдалённых деревнях закрыты, потому что священников нет, и это производит на людей горестное впечатление. Я вспоминаю свою первую поездку в Каргополь зимой 1998 года. Была пурга, а я стоял и любовался деревянной церковью, это было похоже на сказку. Мимо ехали люди, мы разговорились. И я услышал – вот вы фотографируете церкви, а понятия не имеете о том, как мы тяжело живём. И они были совершенно правы. Жизнь там, действительно, непростая, но в самые сложные времена удалось сохранить краеведческие музеи и библиотеки, которые играют огромную роль в сохранении того, что осталось. А это имеет большое значение, и не только для жителей тех мест. Древняя культура Русского Севера, как ни странно, открывает нам мир настоящей свободы. При том, что для многих север становился местом ссылки.

– Ваша книга на английском и русском языке, наверняка, побудит кого-то приехать на Русский Север. Нужен ли туризм этому краю?

– Конечно, я считаю, нужно стремиться к развитию туризма, и кое-где он развивается, улучшается инфраструктура. Например, в Каргополе открылись маленькие гостиницы, и в этом отношении сейчас там гораздо лучше, чем 20 лет назад. Многое в развитии туризма зависит от дорог. И тут есть положительные примеры. Например, Кирилловский район Вологодской области, где произошли перемены к лучшему. Надеюсь, и моя работа помогает привлекать интерес людей к этим регионам. Но, хочу сказать, с туризмом нужно быть острожным. Иногда поток туристов искажает местную культуру, жители начинают приспосабливаться к туристам.

– Судя по вашим снимкам, понятия «не сезон» для вас не существует. Но Север есть Север. Погода когда-нибудь мешала вашим планам на Русском Севере?

– Никогда, наоборот. Экстремальные условия иногда дают лучшие результаты. Во время мороза и пурги мне удавалось снять удивительные зимние пейзажи.

Русская культура в опале

– Американское издание вышло четыре года назад. Русские СМИ очень приветствовали выход этого издания, а как к ней отнеслись американские издания?

– Американские СМИ о книге почти не писали. Были очень хорошие отзывы в научных изданиях, и вообще книга пользовалась успехом, но в крупных газетах никакой реакции на выход книги не было. Я помню, когда в 1993 году в США вышло моё фундаментальное издание «История русской архитектуры», книга получила огромную рецензию в The New York Times. Книга о Русском Севере отражает более узкую тематику, но всё-таки, всё-таки… Престижное университетское издательство, выпустившее книгу, разослало десятки экземпляров в крупные СМИ, и, повторюсь, никакой реакции не было. Я подозреваю, сегодня The New York Times бы не стала публиковать такую рецензию на такую книгу. Почему? Потому что русская культура сегодня в США в опале, если можно употребить такое слово.

Книга начинается с Мурманской области и Карелии, во второй главе фигурирует, в основном, Вологодчина. Дальше движемся по рекам Онеге и Двине до Мезени. В этой книге я сделал полукруг вокруг Белого моря. Фотографии публикуются с датой съёмки, это необходимо для мониторинга состояния памятников, некоторые из них, к сожалению, уже не существуют. В российском издании мы добавили информацию об утратах за последние годы. Плюс включили более новые фотографии, были и технические изменения.

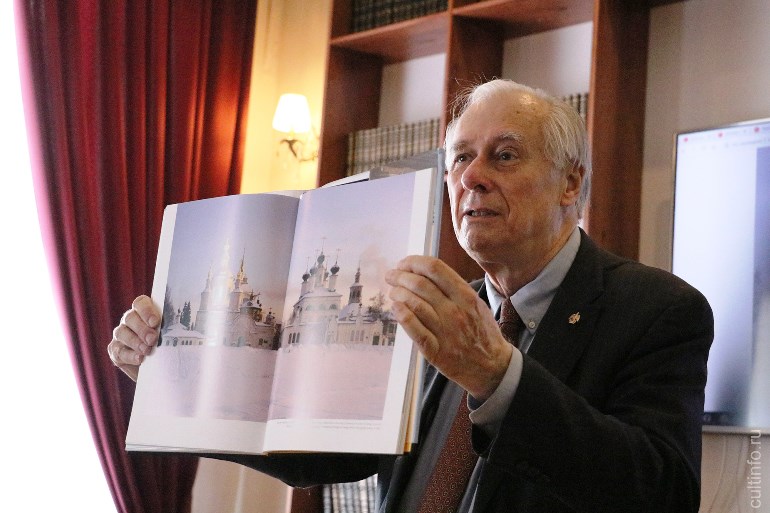

Фото: Александр Коркка

– За четыре года, которые прошли после выхода американского издания книги о Русском Севере, ощущаете ли вы в США какие-то изменения в отношении русской культуры?

– Я никакого поворота к лучшему не замечаю. Вероятно, их можно найти в области музыки, танца и так далее. Но и там много спорного. Вокруг некоторых крупных культурных деятелей России, например, того же Валерия Гергиева, в ряде американских СМИ царит ядовитая атмосфера. Вместе с тем, не всё так мрачно: интерес к моей работе в США есть – мой университет в Новом Орлеане поддерживает мою работу, находятся спонсоры и покупатели моих книг.

– Вы сказали, американское издание пользовалось успехом. Что говорили специалисты и читатели?

– Да, успех был и есть. Книгу покупают. Очень приятно, что есть люди, которые любят и ценят эту работу. Мощная визуальная составляющая книги, а фотографии в ней чрезвычайно важны, наверное, и спровоцировала этот успех. Американский читатель видел нечто доступное, но при этом неизвестное для него. Те, кто познакомился с книгой, называли её ценнейшим исследованием, благодарили, что я помогаю сохранить знания и донести их до людей в других странах. Один рецензент, историк, специалист по Средним векам, назвал мою книгу «письмом любви к Русскому Северу» и сказал, что мои фотографии имеют большую ценность - художественную, научную и историческую.

Также по теме

Новые публикации

3 июля в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» состоялся круглый стол «Курс на грамотность! Как сохранить русский язык в эпоху цифровизации», организованный Союзом журналистов Москвы. Участники круглого стола – представители государственных структур, отраслевых объединений, академического сообщества, преподаватели и студенты журналистских и гуманитарных факультетов – обсудили важнейшие аспекты современной языковой ситуации.

3 июля в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» состоялся круглый стол «Курс на грамотность! Как сохранить русский язык в эпоху цифровизации», организованный Союзом журналистов Москвы. Участники круглого стола – представители государственных структур, отраслевых объединений, академического сообщества, преподаватели и студенты журналистских и гуманитарных факультетов – обсудили важнейшие аспекты современной языковой ситуации.  Привычные слова часто хранят в себе удивительные истории, стоит только обратить внимание на их древние корни. Сегодня мы проследим за увлекательной эволюцией одного из таких корней и обнаружим неожиданную связь между словами «опекун», «печень», «беспечный» и др. Если открыть «Словообразовательный словарь…» А. Н. Тихонова, то можно увидеть, что слова «обеспечение», «печень», «беспечный» и «опекун» не являются однокоренными. Однако исторически в этих лексемах выделяется корень печ-/пек-, который делает данные слова родственными.

Привычные слова часто хранят в себе удивительные истории, стоит только обратить внимание на их древние корни. Сегодня мы проследим за увлекательной эволюцией одного из таких корней и обнаружим неожиданную связь между словами «опекун», «печень», «беспечный» и др. Если открыть «Словообразовательный словарь…» А. Н. Тихонова, то можно увидеть, что слова «обеспечение», «печень», «беспечный» и «опекун» не являются однокоренными. Однако исторически в этих лексемах выделяется корень печ-/пек-, который делает данные слова родственными.

С 1 по 5 июля на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря в городе Печоры проходит заезд «Русское слово» Всероссийского проекта «Истоки.Школа», который реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» по инициативе Президента России. Он объединил 155 преподавателей русского языка и литературы, словесников, поэтов и писателей из разных регионов России.

С 1 по 5 июля на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря в городе Печоры проходит заезд «Русское слово» Всероссийского проекта «Истоки.Школа», который реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» по инициативе Президента России. Он объединил 155 преподавателей русского языка и литературы, словесников, поэтов и писателей из разных регионов России.  C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир».

C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир».  Выбор правильного прилагательного для описания чего-то, что относится к мальчикам, может вызвать затруднения. В русской речи существует несколько вариантов: мальчиковый, мальчуковый, мальчишечий, мальчиший и мальчишеский. Каждый из них имеет свой стилистический оттенок, который важно учитывать.

Выбор правильного прилагательного для описания чего-то, что относится к мальчикам, может вызвать затруднения. В русской речи существует несколько вариантов: мальчиковый, мальчуковый, мальчишечий, мальчиший и мальчишеский. Каждый из них имеет свой стилистический оттенок, который важно учитывать.  30 июня 1914 года родился выдающийся русский учёный и авиаконструктор, один из главных создателей советского «ядерного щита», разработчик орбитальных станций и самой мощной советской ракеты-носителя «Протон» Владимир Николаевич Челомей.

30 июня 1914 года родился выдающийся русский учёный и авиаконструктор, один из главных создателей советского «ядерного щита», разработчик орбитальных станций и самой мощной советской ракеты-носителя «Протон» Владимир Николаевич Челомей.