C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир».

C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир». «Опубликоваться в журнале «Дружба народов» – для многих это заветная мечта»

Светлана Сметанина08.04.2019

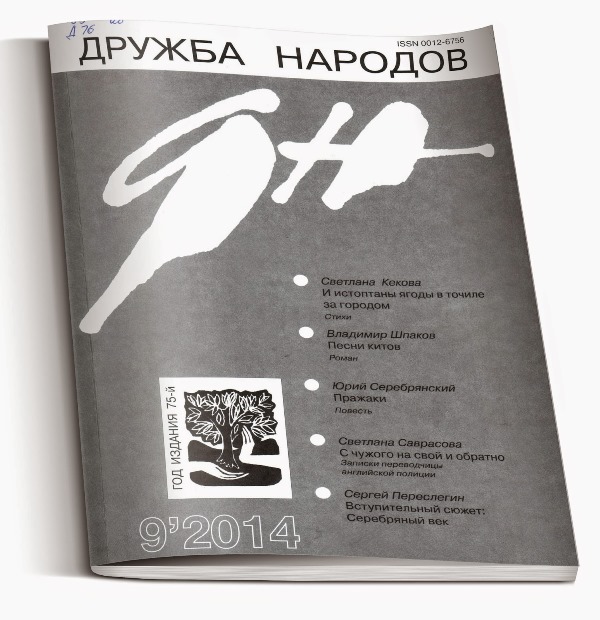

В этом году отмечает 80-летний юбилей знаменитый литературный журнал «Дружба народов». Он был создан в 1939 году, чтобы знакомить советского читателя с художественным творчеством народов СССР. За эти годы журнал открыл множество ярких имён и продолжает делать это до сих пор. О сегодняшнем дне журнала и о его непреходящей современности рассказывает главный редактор «Дружбы народов» Сергей Надеев.

– В конце марта в Нижнем Новгороде прошёл большой литературный фестиваль имени Максима Горького, который в этом году был посвящён 80-летию журнала «Дружба народов». Там было много интересных событий – поделитесь своими впечатлениями о фестивале

– Этому фестивалю всего третий год. Можно сказать, что он становится на ноги, собирает большое количество очень хороших авторов. А главное – он очень востребован. Потому что его основная такая фишка – не просто собирать хороших людей для приятного времяпрепровождения. Участники фестиваля идут в массы – едут в районные библиотеки. Например, редакция нашего журнала ездила в Арзамас – там устраивалась встреча с читательским активом. Собрались просто потрясающие люди, которые все интересуются литературой, готовятся, заранее читают про авторов, которые будут выступать.

В общем, всё прошло на высоком уровне. Из Франции был писатель Рене Герра, из США Валерий Бочков, из Армении Ваграм Мартиросян, из Узбекистана Евгений Абдуллаев, из Прибалтики была Нелли Абашина-Мельц. То есть очень представительный круг и редакторов, и авторов.

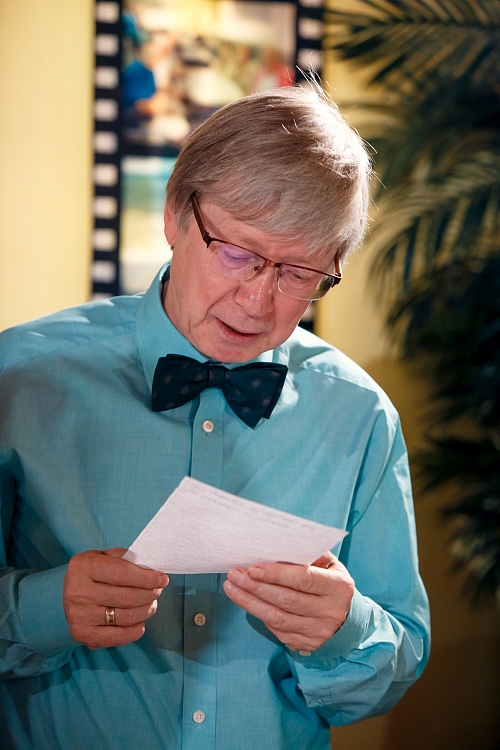

Встреча с писателями журнала «Дружба народов» в Арзамасе

– На фестивале наверняка были и молодые авторы. Как Вы оцениваете их интерес к журналу?

– На журнал вообще все смотрят снизу вверх, потому что мечта опубликоваться в «Дружбе народов» у многих остаётся заветной. Всех опубликовать невозможно, а у нас очень строгий отбор.

Были и молодые авторы, и детские писатели. Например, поэтесса и писательница Людмила Сухоставец – она всегда собирает полные залы. Причём накануне фестиваля библиотеки заранее заказывают авторов, которые наиболее интересны их читателям.

– То есть Вы видите реальный интерес людей и к журналу, и к литературе?

– Конечно. А потом всё-таки 80 лет «Дружбе народов». Это легендарный журнал. И мы вывезли на фестиваль всю нашу редакцию, потому что нашим читателям было очень интересно посмотреть на людей, которые делают этот журнал.

– Название «Дружба народов» говорит само за себя. А как бы Вы охарактеризовали его роль в жизни писательского сообщества?

– Вы знаете, у журнала есть несколько слоганов: «дружба народов – дружба литератур», «дружба народов – дружба конфессий», «дружба народов – кузница кадров». Ведь многие современные литературные деятели работали в журнале «Дружба народов» – литературный критик Александр Архангельский, литературовед Наталья Иванова, издатель Елена Шубина.

Кроме того, наши авторы – лауреаты всех литературных премий вплоть до Нобелевской. Та же Светлана Алексиевич самые лучшие и ценные свои произведения печатала именно в «Дружбе народов». Наши авторы получали и Государственную премию по литературе, и «Большую книгу». И сейчас у нас в редакции работают два букеровских лауреата.

Журнал открывал и продолжает открывать новые имена как для российского, так и для международного читателя. «Дружба народов» – очень гибкий в своей редакционной политике. У нас есть рубрика «Дружба навырост», которая посвящена нашему будущему читателю. Мы печатаем произведения, написанные школьниками, а также участвуем в двух больших премиях, посвящённых детскому литературному творчеству. Это премия «Лето Господне», которую проводит Патриархия, и ещё один региональный конкурс в Санкт-Петербурге. Причём мы печатаем в этой рубрике именно хорошие произведения, без всяких скидок.

Мы пытаемся привлечь к журналу новых читателей. Не зря у нас появилась рубрика «Блогпост». Сейчас наш журнал – среди организаторов премии для блогеров, которые пишут о литературе. Для меня это было открытие, что множество людей пишут именно о литературе, причём у них тысячи подписчиков. А для блогеров, в свою очередь, было открытием, что, оказывается, есть литературный журнал, который вдруг ими заинтересовался. Вот такой неожиданный контакт.

– Вы сказали про участие журнала в детских литературных конкурсах. А о чём пишут сегодняшние дети? О чём они хотят высказаться?

– О жизни, конечно. О том, как их не понимают родители, общество. Сейчас у нас был рассказ узбекской 15-летней школьницы. Она написала рассказ о том, как девочка приходит на крышу дома, чтобы свести счёты с жизнью. И этот дом «славен» этим. Но оказывается, что в этом доме живёт неравнодушный человек, который пытается спасать самоубийц. Он заводит беседу с девочкой, дразнит её. В результате остаётся выбор: он говорит девочке – или спускайся, и мы пьём чай с моей семьёй, или делай шаг вниз. Девочка стоит на краю и думает, какой же ей шаг сделать – назад или вперёд. И она сделала этот шаг – мы не знаем, какой. На этом рассказ обрывается – на такой звенящей ноте…

Пишут о детской субкультуре. Девочка из Башкирии написала большой рассказ, пронизанный цитатами из песен, которые они слушают. Как они преодолевают своё детское одиночество.

– В журнал приходит много рукописей?

– Да, самотёк очень большой. Мы его весь прочитываем. Бывает так, что выдёргиваем оттуда и прямо вставляем в номер. Мы составляли межконфессиональный номер, и у нас там была православная точка зрения – девочка попала в монастырь и описывала свой трудный путь. Потом были мусульманские рассказы. Но нам не хватала такого художественного взгляда на буддизм. И вдруг перед сдачей номера приходит очень интересный рассказ про то, как ламы пришли к православному священнику и сказали, что в него вселилась душа далай-ламы.

– Можно сказать, что тяжёлый период, когда журнал был на грани закрытия, преодолён?

– Огромное спасибо фонду «Русский мир», который нас приютил и поддерживает всеми возможностями. Основная проблема в том, что журнал существует на подписку. Вспомогательный доход – это гранты. Но, как и любая культурная институция, журнал не может быть на самоокупаемости. А библиотеки не могут выписывать журнал – из-за отсутствия средств на это. На фестивале в Нижнем Новгороде мы получили такую записку из зала: в библиотеке в Санкт-Петербурге выписывают всего три журнала «Дружба народов» и на него стоит огромная очередь. Там как раз публиковался прекрасный роман Валерия Бочкова.

Читатели есть, особенно в провинции. Но провинциальные библиотеки посадили на местный бюджет и для пополнения фондов у них практически нет денег.

У нас все сотрудники работают очень долго и практически за идею. Но беда в том, что, когда мы уйдём, после нас никого не будет. Это же кажется, что журнал издавать просто – взял стихи и прозу и издал. Нет, журнал – это живой организм, который создаётся творческим усилием редакции. Каждый номер имеет свою какую-то идею.

Большой театр разве на самоокупаемости? Нет, но мы им гордимся. Толстый литературный журнал также необходим для культурного общества. И их необходимо поддерживать со стороны государства.

Слава Богу, нас никто не контролирует, нам никто не говорит, что печатать. Все с опаской смотрят – ну, вот вы в «Русском мире» сидите, вам, наверное, сверху указания спускают. Никто нам ничего не спускает. Мы живём, мы работаем и пытаемся смотреть на это с оптимизмом. Как писал Александр Кушнер, «нас выбрали для эпилога». И это утешает.

Также по теме

Новые публикации

C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир».

C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир».  Выбор правильного прилагательного для описания чего-то, что относится к мальчикам, может вызвать затруднения. В русской речи существует несколько вариантов: мальчиковый, мальчуковый, мальчишечий, мальчиший и мальчишеский. Каждый из них имеет свой стилистический оттенок, который важно учитывать.

Выбор правильного прилагательного для описания чего-то, что относится к мальчикам, может вызвать затруднения. В русской речи существует несколько вариантов: мальчиковый, мальчуковый, мальчишечий, мальчиший и мальчишеский. Каждый из них имеет свой стилистический оттенок, который важно учитывать.  30 июня 1914 года родился выдающийся русский учёный и авиаконструктор, один из главных создателей советского «ядерного щита», разработчик орбитальных станций и самой мощной советской ракеты-носителя «Протон» Владимир Николаевич Челомей.

30 июня 1914 года родился выдающийся русский учёный и авиаконструктор, один из главных создателей советского «ядерного щита», разработчик орбитальных станций и самой мощной советской ракеты-носителя «Протон» Владимир Николаевич Челомей.  Россия и Африка стремительно развивают сотрудничество на многих площадках, включая спортивные. В боксе и других единоборствах крепкие взаимоотношения тянутся ещё с советских времён. Россияне готовы придти африканцам на помощь в развитии спорта, а те отвечают искренним интересом, энтузиазмом и готовностью к совместной работе. В ринге и вокруг него.

Россия и Африка стремительно развивают сотрудничество на многих площадках, включая спортивные. В боксе и других единоборствах крепкие взаимоотношения тянутся ещё с советских времён. Россияне готовы придти африканцам на помощь в развитии спорта, а те отвечают искренним интересом, энтузиазмом и готовностью к совместной работе. В ринге и вокруг него.  Прилагательное «коварный» определяет одно из самых негативных человеческих качеств, проявляющееся в скрытной злонамеренности. Слово давно прижилось в речи, однако его этимология не является очевидной. Выясним, кого раньше называли коварным и как трансформировалось со временем значение этой лексемы.

Прилагательное «коварный» определяет одно из самых негативных человеческих качеств, проявляющееся в скрытной злонамеренности. Слово давно прижилось в речи, однако его этимология не является очевидной. Выясним, кого раньше называли коварным и как трансформировалось со временем значение этой лексемы.  Учащиеся русской школы в Оффенбурге берутся за ложки не только в обед и ужин. Вот уже 10 лет в городе существует ансамбль юных ложкарей, который выступает на городских мероприятиях, больших фестивалях в Германии и за рубежом. Игра на ложках погружает в мир русской культуры не только школьников, но и зрителей.

Учащиеся русской школы в Оффенбурге берутся за ложки не только в обед и ужин. Вот уже 10 лет в городе существует ансамбль юных ложкарей, который выступает на городских мероприятиях, больших фестивалях в Германии и за рубежом. Игра на ложках погружает в мир русской культуры не только школьников, но и зрителей.  Главное открытие выдающегося русского и советского физиолога Алексея Алексеевича Ухтомского – теория доминанты, которая и сегодня используется как одна из ключевых концепция в нейрофизиологии и психологии. В жизни самого Ухтомского тоже были две доминанты: страсть к науке и глубокое желание духовного служения.

Главное открытие выдающегося русского и советского физиолога Алексея Алексеевича Ухтомского – теория доминанты, которая и сегодня используется как одна из ключевых концепция в нейрофизиологии и психологии. В жизни самого Ухтомского тоже были две доминанты: страсть к науке и глубокое желание духовного служения.