Художника Василия Верещагина называют баталистом, но в дорогу его звала не только война. Трудно найти в России XIX века художника или писателя с большим, чем у Верещагина, километражем передвижений. Он объехал Среднюю Азию и Кавказ, побывал в Индии и Японии, Сирии и Палестине и погиб на Дальнем Востоке во время Русско-японской войны. И сегодня его творчество привлекает внимание ценителей со всего мира.

Владея не только кистью, но и слогом, Верещагин привозил из путешествий помимо сотен зарисовок заметки о жизни далёких и незнакомых земель. Заметки эти потом превращались в книги. Своими восточными «репортажами с иллюстрациями» Василий Верещагин во многом открыл восточную цивилизацию для России.

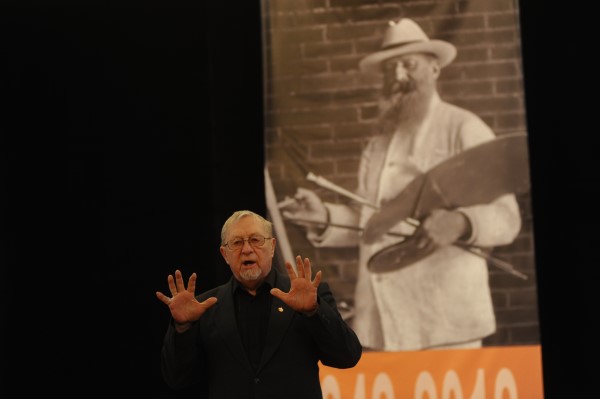

Открытие Верещагинских дней в Череповце. Фото автора

Тема «Верещагин и Восток» стала центральной на международной научной конференции, которая прошла в родном городе художника Череповце (на площадке местного университета). В конференции приняли участие, очно и удалённо, более пятидесяти ученых из десятка городов России и зарубежных стран от Великобритании до Китая и Индии. Во многих докладах искусствоведов, музейщиков, историков и филологов звучала мысль о том, что Василий Верещагин повлиял на осознание Россией своего место в огромном многонациональном мире. В творениях художника очевиден посыл к межнациональному пониманию и поиск почвы для сближения между миром Востока и «русским миром».

Восточные хождения художника Верещагина

В Европу и Америку Василий Верещагин ехал русским барином – поверх костюма модного кроя тяжёлая меховая шуба, на голове соболья шапка, в руках элегантная трость. В путешествиях по Азии его облик менялся кардинально – Василий Васильевич представал перед аборигенами не белым господином с армией слуг, а лихим всадником, нередко вооружённым. Друзья и участники верещагинских путешествий находили его сходство с казаком и «джигитом-бородачом» и утверждали, что незнакомому с личностью Верещагина невозможно было принять его за художника, который открывает выставки по всему миру. «В каждом движении Верещагина чувствовались стальные мышцы, упорная энергия, неукротимость, решимость и независимость», – писал его современник журналист Петр Сергеенко.

Но только ли «стальные мышцы», энергия и авантюрная жилка тянули художника в небезопасные путешествия по «дикому» Востоку? По мнению внука живописца Александра Плевако, который посетил конференцию в Череповце и открыл её докладом о балканской серии картин легендарного деда, на Восток Верещагина тянули история и культура края. «История глубочайшая, мудрость многовековая, – сказал 86-летний Плевако корреспонденту портала «Русский мир». – Конечно, была у него и задача открыть русским и европейским обывателей иной Восток».

Внук Верещагина Александр Плевако. Фото автора

Внук в каком-то смысле пошёл по стопам предка и проявил себя на поприще сближения народов. Не найдя в себе таланта к изобразительному искусству, стал собственным корреспондентом Гостелерадио СССР в странах Восточной Европы.

Делясь впечатлениями от восточных путешествий с родными (в письмах) и читателями (в книгах), Василий Верещагин подробно останавливается на обычаях и нравах, архитектуре и одежде, кухне и языке. Оказавшись в киргизской юрте, подробно, будто пособие для сапожников пишет, законспектировал способ приготовления войлока для сапог. Возмущается бесправием среднеазиатских женщин и восхищается миловидностью японок. Тяга к восточной экзотике и прямо-таки журналистское любопытство приводят Верещагина в невольничьи караван-сараи и календарханы – приюты для нищих, в опиумные лавки и «башни молчания» огнепоклонников, на процессию самобичующихся мусульман и в буддийские кумирни. Все эти впечатления и образы отразились в картинах и текстах Василия Верещагина.

Но нередко верх над беспристрастным этнографом берут публицист и уснувший было баталист. В Индии сама собой родилась тема колонизации страны англичанами. По словам художника, буквально каждый встречный принимался рассказывать ему о зверствах британской армии. Верещагин на время бросает писать слонов, индийские дворцы, сцены охоты на тигров и увлечённо работает над полотнами о чёрных страницах истории Индии. Самой известной и скандальной оказывается картина «Английская казнь в Индии», на которой изображены восставшие сипаи, привязанные к жерлам пушек, за считанные секунд до команды: «Пли». Когда полотно было представлено широкой публики и вызвало ожидаемый гнев англичан, Верещагин удивлялся, что более всего возмущаются касками не того образца, изображёнными на британцах.

В. Верещагин. Подавление индийского восстания англичанами, 1884

Евразийство в образах

Одним из первых носителей евразийского мышления и предвосхитителем евразийства назвала Василия Верещагина на конференции доктор исторических наук, заведующая отделом современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы Института славяноведения РАН Элла Задорожнюк. По её мнению, многие основы этого учения уже присутствуют в творчестве художника задолго до возникновения официального евразийства в 1920–30 годах. Евразийцы видели и формулировали новый путь России, её особую историческую роль, центральное и объединительное значение страны в Евразии.

«Во многих своих странствиях художник Верещагин выявлял пункты общежительности европейских и азиатских народов, несмотря на кровавые столкновения между ними, отслеживая контуры России как Евразии, а также выявляя характерные черты населяющих и окружающих ее народов, – отмечает в своём докладе Элла Задорожнюк. – Во всех наблюдаемых и осмысляемых столкновениях и контактах с ними он изображал характеры людей <…> со всевозможным тщанием и пониманием. В этом плане его творчество можно назвать евразийством в образах».

– Те мысли, идеи и наблюдения, которые он зафиксировал во время восточных путешествиях, имеют колоссальную актуальность для сегодняшнего дня, – рассказала нашему корреспонденту учёный. – Для художника, бесспорно, было очень важно не только показать и рассказать о неизвестной цивилизации, но и найти точки соприкосновения между народами, которые позволят им жить в мире и сотрудничать друг с другом.

Гималайский холод, японский цвет

Верещагин писал о том, что именно на Востоке стал художником. Путешествия в неизведанные страны дали живописцу новые цвета и образы, которые позволили ему совершить профессиональный рывок. Специалисты говорят о том, что Восток изменил манеру письма и разнообразил палитру Василий Верещагина. И на это, бесспорно, повлияла сама натура.

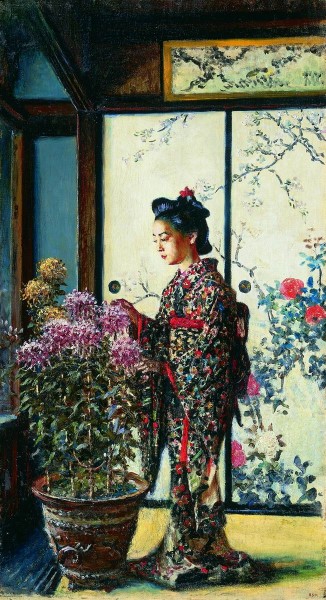

В. Верещагин. Женщина в японском костюме (Японка), 1903

В Японии художник, застыв от восхищения перед окном в поезде, любовался рисовыми полями. Таких красок и их сочетаний он раньше не видел. «Желтоватая зелень риса составляла очень приятный для глаза контраст с густой зелёной краской бордюра из бобов и других овощей», – отмечал он в записной книжке. Не раз в его записках встречаются случаи, когда художник приходит писать восход или закат в горы или на озеро и, залюбовавшись, забывает о цели прихода, пока натура не меняется. «Тогда я захлопнул ящик с красками и вернулся восвояси», – рассказывает художник.

Но в большинстве случаев Верещагину удавалось совладать с эмоциями и зарисовать то, что наметил. Число индийских этюдов художника исчисляется сотнями, но на долю этюда «Утро в Кашмире» выпала счастливая судьба. Путешествуя из коллекций в хранилища, он в конце концов попал в Государственный музей-заповедник «Ростовский кремль», где его выставили на видном месте, подвергнув серьёзному исследованию историю и манеру письма. Ведущий научный сотрудник музея Елена Ким, объясняя, почему на этюде сложно что-то разглядеть и почти невозможно его сфотографировать, говорит о «нематериальном свечении», которого удалось добиться Верещагину, писавшему раннее утро на индийском озере. «Художник ставил перед собой весьма необычную задачу, – считает она. – На берегу, у самой кромки реки, он пишет озеро и замыкающие его на дальнем крае горные хребты в то время суток, когда ещё только забрезжил рассвет и, строго говоря, почти ничего не видно».

Двери Тимура (Тамерлана), 1872

В Гималаях художник часами писал горы на холоде и пронизывающем ветру. «Солнце жгло ему голову и спину, в то время как на груди от дыхания собирался лед, а пальцы едва могли держать палитру, – замечает жена художника в книге очерков. – Лицо его опухало всё более и более, глаза смотрели щёлками, при этом он чувствовал сильнейшую боль в голове, которая совсем не могла поворачиваться. <…> Жалобы на сильную головную боль он перемешивал восхищениями от окружающих масс снегов. <…> Василий Васильевич окончил этюды на третий день нашего пребывания, и мы начали спускаться. Пора было, он, наверное, умер бы, если бы мы остались там ещё дольше». Коченел он не зря. Европейские критики писали о том, что от гималайских картин Верещагина веет пронизывающим холодом, что хочется закутаться в шарф. Такая оценка любого согреет.