Составные лексемы с дефисным написанием двух или более элементов часто вызывают затруднения при склонении и определении рода. Умение правильно их употреблять в речи – важный показатель грамотности. Предлагаем разобраться в грамматических тонкостях конструкций типа музей-усадьба, прайс-лист, счет-фактура и др.

Составные лексемы с дефисным написанием двух или более элементов часто вызывают затруднения при склонении и определении рода. Умение правильно их употреблять в речи – важный показатель грамотности. Предлагаем разобраться в грамматических тонкостях конструкций типа музей-усадьба, прайс-лист, счет-фактура и др. Коромысло, примус и лохань

Юрий Тимофеев17.02.2015

То, что нынешний год провозглашён Годом литературы, здорово. Но давайте признаемся сами себе: великих русских классиков, на которых любим ссылаться по поводу и без, мы сплошь и рядом понимаем всё меньше. И дело даже не в возвышенных чувствах и понятиях, таких как честь, благородство, милосердие, сострадание, всё чаще исчезающих из жизни повседневной.

Чубарый, мухортый, буланый

Дело в вещах более простых. Лошадь и собака знакомы всякому. Но кто помнит общеупотребительные у писателей былых времён, а ныне известные лишь специалистам, да и то не всем, слова, обозначающие, скажем, их окраску. Или — по-учёному — масть. Давайте вспомним из великой русской литературы: чалый, сивый, саврасый, чубарый, муругий, буланый, мухортый, подласый... Что сё есть, как говорил классик? Вот то-то и оно.

А если спуститься на уровень не словесного, а предметно-повседневного ряда? В последние десятилетия он подвергся интенсивному размыванию, в особенности волной под жутковатым названием «глобализация». В какую страну ни приедешь — одинаковые гаджеты, телевизоры, холодильники, пылесосы, утюги и прочее. Жить с ними, конечно, куда проще и безбеднее, и всё же...

Проблема, несомненно, есть, и решают её по-разному. Есть книга замечательного москвоведа Юрия Федосюка, которая так и называется — «Что непонятно у классиков», но вышла она абсолютно микроскопическим тиражом. А поскольку автора давно нет с нами, то переиздания «пробивать» некому.

Есть всевозможные выставки. Жаль только, что некоторые и даже многие из них — при несомненно высоком качестве экспонатов — скорее отдаляют созерцающих их от представляемого ими мира.

Есть масса туристических маршрутов, включающих — в разного рода «исконных» деревнях и сёлах — знакомство с бытом предков. Однако турист есть существо, обычно очень ограниченное во времени, так что знакомство получается таким, что... право, лучше бы его не было вообще.

«Нет, нет, нет, нет, мы хотим сейчас!»

Но читателя-посетителя возраст возрасту рознь. Если с незнакомым словом или понятием встречается человек взрослый, он может на большем или же меньшем расстоянии от этой встречи посмотреть энциклопедию, словарь или попросту при случае влезть в Интернет.

А вот дети? Помните незатейливую песенку конца восьмидесятых: «Нет, нет, нет, нет, мы хотим сегодня, нет, нет, нет, нет, мы хотим сейчас!» И это притом, что литература литературе ведь тоже рознь. Многие некогда и по заслугам популярнейшие вещи из литературы «взрослой» увядают на глазах, а детские стихи — Чуковского, Маршака, Барто, Маяковского, Берестова (к которым сегодня по праву добавились Введенский, Хармс, Мандельштам, Блок) — «как древо жизни, зеленеют».

Удивительным образом все эти «розни» сегодня сошлись и пересеклись в Музее Москвы на совсем небольшой выставке «Коромысло, примус, прялка: выставка книг и вещей для смышлёных детей», созданной Полиной Жураковской и Еленой Солозобовой.

Никакого занудства, никакого нравоучительства, а главное — абсолютно никакой скуки. Всё просто, весело и наглядно. И подкреплено, во-первых, иллюстрациями корифеев детской книги — Владимира Лебедева и Владимира Конашевича, а для особо любопытных взрослых — полезной информацией о лучших её издателях за последние полвека.

От пушкинской старухи до чуковского Мойдодыра

На стенке — стихи. Голоса поэтов, начиная с Пушкина. «Старик ловил неводом рыбу, старуха пряла свою пряжу». Чем пряла? Прялкой — вот она, на стенде. Можно попробовать, каково было русским девушкам былых времён.

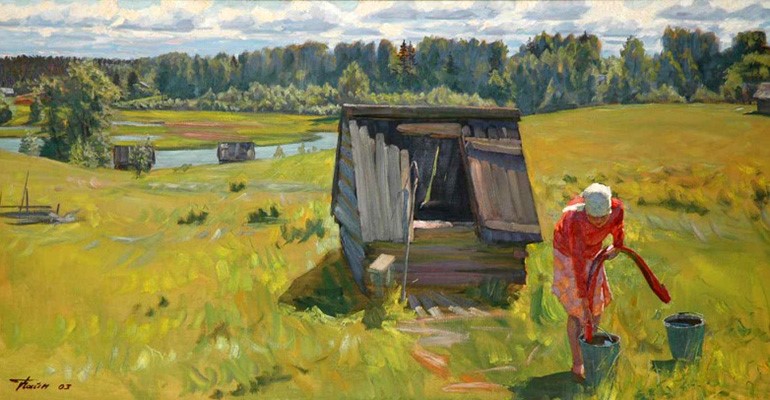

Или ещё один предмет, не через один век пробившийся, — коромысло. И к нему вдобавок два ведра — только не современных, почти невесомых, из пластмассы. А «старого закала» — сбитых из деревянных дощечек.

Эстафету великих детских поэтов продолжает Самуил Яковлевич Маршак:

«Семь ночей и дней в неделе.

Семь вещей у вас в портфеле:

Промокашка и тетрадь,

И перо, чтобы писать,

И резинка, чтобы пятна

Подчищала аккуратно,

И пенал, и карандаш,

И букварь — приятель ваш».

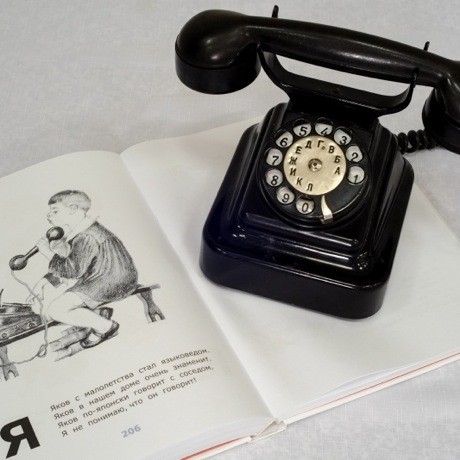

Из этого списка до сегодняшнего дня едва дотянули только тетрадь и карандаш.

«И снова в дождик и метель

Со мной шагает мой портфель».

Где те портфели, годившиеся и для переноски учебников, и для вразумления зарвавшегося одноклассника? Перо, говорите? А зачем? Совсем недавно в одной цивилизованной европейской стране заявили, что перестанут учить своё подрастающее поколение писать: обращению с клавиатурой любой научит!

А при слове «промокашка» вспоминают разве что малоприятного героя известного сериала, а сам предмет не без гордости (последняя в Москве!) показывается по соседству на выставке, посвящённой советскому детству. Резинка, она же ластик, где ты? Всё здесь же — на выставке для смышлёных детей.

Благодаря тому же Маршаку современный ребёнок может открыть для себя вещи и вовсе экзотические. Даже для его дедов!

«Стал натягивать гамаши,

Говорят ему: „Не ваши!“»

В пору, когда весь мир завален грошовой китайской обувкой, трудно представить, что в двадцатые годы любая обувь была настолько дорога, что для её повседневной защиты использовали вязаные или сшитые из плотного материала чехлы без подошв, закрывавшие щиколотки, иногда доходившие до колена, надевавшиеся поверх ботинок и застёгивавшиеся на пуговицы сбоку. То есть гамаши, обрезанный до щиколотки вариант которых звался калошами. «Лошадь купила четыре калоши — пару хороших и пару поплоше», — поддержит другой известный детский поэт.

Ну и куда же детям, даже современным, без Корнея Ивановича Чуковского? Думаю, у большинства из нас первым стихотворением в жизни был — и у скольких поколений ещё будет! — «Мойдодыр».

«Давайте же мыться, плескаться,

Купаться, нырять, кувыркаться

В ушате, в корыте, в лохани...»

Можно, конечно, прочесть, что ушат — это кадка с двумя ушами на верхнем срезе, в отверстия которых продевается палка для подъёма или ношения, а лохань — деревянный или металлический сосуд круглой и овальной формы с невысокими краями. Но потрогать, пощупать руками — куда как лучше.

А как венец — настоящий король самоцветного быта детских поэтов-классиков в ту пору, когда сами только-только вышли из детства. Короля зовут Примус. Он же бесфитильный нагревательный прибор, работавший на жидком топливе и казавшийся в первой половине прошлого века верхом технического прогресса на кухне. «Может быть, у меня полный примус валюты!» — булгаковский кот знал, о чём говорил. Жаль только, что мастер-класса с примусом в музее не проведёшь — никакая пожарная охрана не допустит...

Также по теме

Новые публикации

Составные лексемы с дефисным написанием двух или более элементов часто вызывают затруднения при склонении и определении рода. Умение правильно их употреблять в речи – важный показатель грамотности. Предлагаем разобраться в грамматических тонкостях конструкций типа музей-усадьба, прайс-лист, счет-фактура и др.

Составные лексемы с дефисным написанием двух или более элементов часто вызывают затруднения при склонении и определении рода. Умение правильно их употреблять в речи – важный показатель грамотности. Предлагаем разобраться в грамматических тонкостях конструкций типа музей-усадьба, прайс-лист, счет-фактура и др.  Уже три месяца Полина Квитных, уроженка Красноярска, преподаёт русский язык детям и подросткам в Нигере. Её ученики уже не представляют своей жизни без знакомства с новыми русскими словами, играми с матрёшками и весёлых песенок из советских мультфильмов, которые включают в Русском доме на переменах.

Уже три месяца Полина Квитных, уроженка Красноярска, преподаёт русский язык детям и подросткам в Нигере. Её ученики уже не представляют своей жизни без знакомства с новыми русскими словами, играми с матрёшками и весёлых песенок из советских мультфильмов, которые включают в Русском доме на переменах.

Как матрёшка стала мягкой силой России 04.07.2025

В недавнем исследовании ВЦИОМ матрёшка как символ России значительно опередила другие растиражированные образы. Но с историей происхождения этой народной игрушки долгое время было связано немало мифов. Игорь Блюм, эксперт по истории матрёшки, провёл целое расследование, чтобы аргументированно доказать: всем известная матрёшка родилась именно в России и конкретно – в Москве.  3 июля в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» состоялся круглый стол «Курс на грамотность! Как сохранить русский язык в эпоху цифровизации», организованный Союзом журналистов Москвы. Участники круглого стола – представители государственных структур, отраслевых объединений, академического сообщества, преподаватели и студенты журналистских и гуманитарных факультетов – обсудили важнейшие аспекты современной языковой ситуации.

3 июля в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» состоялся круглый стол «Курс на грамотность! Как сохранить русский язык в эпоху цифровизации», организованный Союзом журналистов Москвы. Участники круглого стола – представители государственных структур, отраслевых объединений, академического сообщества, преподаватели и студенты журналистских и гуманитарных факультетов – обсудили важнейшие аспекты современной языковой ситуации.  Привычные слова часто хранят в себе удивительные истории, стоит только обратить внимание на их древние корни. Сегодня мы проследим за увлекательной эволюцией одного из таких корней и обнаружим неожиданную связь между словами «опекун», «печень», «беспечный» и др. Если открыть «Словообразовательный словарь…» А. Н. Тихонова, то можно увидеть, что слова «обеспечение», «печень», «беспечный» и «опекун» не являются однокоренными. Однако исторически в этих лексемах выделяется корень печ-/пек-, который делает данные слова родственными.

Привычные слова часто хранят в себе удивительные истории, стоит только обратить внимание на их древние корни. Сегодня мы проследим за увлекательной эволюцией одного из таких корней и обнаружим неожиданную связь между словами «опекун», «печень», «беспечный» и др. Если открыть «Словообразовательный словарь…» А. Н. Тихонова, то можно увидеть, что слова «обеспечение», «печень», «беспечный» и «опекун» не являются однокоренными. Однако исторически в этих лексемах выделяется корень печ-/пек-, который делает данные слова родственными.

Анатолию Эфросу – 100 лет 03.07.2025

«Лучшие спектакли Эфроса невозможно пересказать, как симфоническую музыку или, вернее, хороший джаз, который он обожал», — говорил о нём критик Анатолий Смелянский. Последователь Станиславского был одним из самых значительных театральных режиссёров XX века, которому суждено было изменить саму природу сценического языка.  С 1 по 5 июля на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря в городе Печоры проходит заезд «Русское слово» Всероссийского проекта «Истоки.Школа», который реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» по инициативе Президента России. Он объединил 155 преподавателей русского языка и литературы, словесников, поэтов и писателей из разных регионов России.

С 1 по 5 июля на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря в городе Печоры проходит заезд «Русское слово» Всероссийского проекта «Истоки.Школа», который реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» по инициативе Президента России. Он объединил 155 преподавателей русского языка и литературы, словесников, поэтов и писателей из разных регионов России.  C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир».

C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир».