С 1 по 5 июля на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря в городе Печоры проходит заезд «Русское слово» Всероссийского проекта «Истоки.Школа», который реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» по инициативе Президента России. Он объединил 155 преподавателей русского языка и литературы, словесников, поэтов и писателей из разных регионов России.

С 1 по 5 июля на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря в городе Печоры проходит заезд «Русское слово» Всероссийского проекта «Истоки.Школа», который реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» по инициативе Президента России. Он объединил 155 преподавателей русского языка и литературы, словесников, поэтов и писателей из разных регионов России. Русский Берлин. 20-е

Беседовала Елена Ерёменко02.10.2014

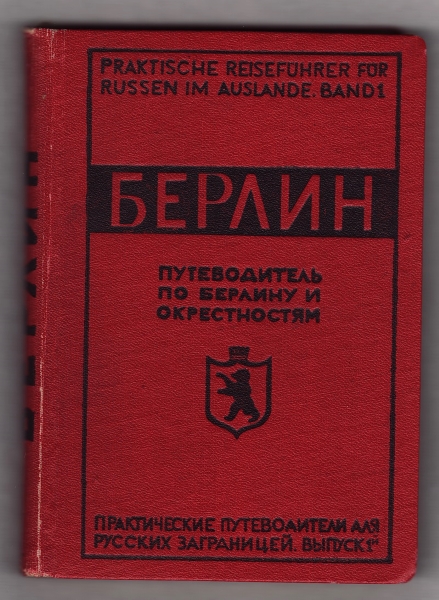

Посольство располагается в самом центре немецкой столицы, на легендарной улице Унтер-ден-Линден, в красивом историческом архитектурном комплексе. Каждую неделю его залы посещают многочисленные туристы — дипломатическое представительство работает отчасти как один из музеев Берлина. Именно тут, в его знаменитых залах — Купольном и Гербовом, открылась выставка «Русский Берлин. Российская культура в Берлине 20-х годов ХХ века».

Посольство располагается в самом центре немецкой столицы, на легендарной улице Унтер-ден-Линден, в красивом историческом архитектурном комплексе. Каждую неделю его залы посещают многочисленные туристы — дипломатическое представительство работает отчасти как один из музеев Берлина. Именно тут, в его знаменитых залах — Купольном и Гербовом, открылась выставка «Русский Берлин. Российская культура в Берлине 20-х годов ХХ века».Концепция экспозиции «Русского Берлина» — это диалог с двумя знаменитыми русскими литераторами, ставшими в тот период берлинцами — Набоковым и Ходасевичем.

Ходасевич в шутку называл принявшую русских эмигрантов столицу «мачехой городов русских». Сохранение русской культуры в эмиграции — одна из тем выставки. А вторая — это в каком-то смысле антитеза мысли Набокова, утверждавшего, что у русских берлинцев не имелось мотивации для особого сближения с немцами, поскольку они были активно заняты лишь собственной культурной жизнью. Многие экспонаты демонстрируют влияние, которое начали оказывать на общественную, культурную и научную сферы жизни Германии иммигранты из России.

Это уже третья выставка в российском представительстве историка и культуролога, нашего соотечественника, живущего в Германии, Андрея Чернодарова.

Это уже третья выставка в российском представительстве историка и культуролога, нашего соотечественника, живущего в Германии, Андрея Чернодарова.— Уже сложилась хорошая традиция проводить выставки в посольстве Российской Федерации, которые освещают светлые стороны нашей совместной истории. Первая такая выставка «Власть, великолепие и величие» была посвящена коронации в 1856 году на престол Александра II и Марии Александровны, вторая называлась «И благотворный мир земле» и была посвящена 200-летию союза Пруссии и России против Наполеона. И вот теперь мы приглашаем жителей города и гостей на выставку «Русский Берлин. Российская культура в Берлине 20-х годов ХХ века», — рассказывает Чернодаров. — Для экспозиции я всегда стараюсь брать экспонаты — оригинальные свидетельства времени, которые находятся здесь, на месте — в Германии. Используем то, что находится в частных, общественных коллекциях, музеях (как правило, из запасников, которые ещё не выставлялись), а не привозить ничего из России. И таких находок, как показывает уже опыт, очень много. Они ждут своего внимания и раскрытия. Так, ещё никогда общественность не видела собрание Мотановича — открытки на русскую тему или открытки, выпущенные русскими издательствами. Единственное в своём роде собрание, аналогов нет. Подобрано всё с огромной любовью, и увидеть это можно только раз, у нас здесь.

Выставка «Русский Берлин» будет открыта до начала рождественских каникул в Германии. Нужно лишь заранее записаться на экскурсию, которую главный куратор проводит лично. Андрей Чернодаров охотно ответил на вопросы «Русского мира» и рассказал об особенностях русской жизни в Берлине.

— Андрей, почему именно этот период истории выбран для освещения в истории двух государств?

— Тема русской эмиграции двадцатых годов очень многогранна, а изучена пока поверхностно. Детальных научных работ немного, могу выделить только диссертацию Томаса Урбана на тему русских писателей Берлина. Хотелось бы и в наше время «через очки» культурного диалога посмотреть на совместную историю и пробудить внимание к этой теме, поскольку она очень интересная и захватывающая, и это часть истории города Берлина.

Берлин двадцатых годов прошлого столетия представлял собой неожиданный поворот истории: только что закончилась кровопролитная и принёсшая много жертв и горя Первая мировая война, в которой и Россия, и Германия находились на разных сторонах. В то же время Россия переживает две революции — Февральскую и Октябрьскую. И — неожиданно Берлин становится местом, приютившим огромное количество русских. Город сыграл огромную роль в укреплении культурных связей и сохранении культурной традиции русской интеллигенции.

Русское культурное сообщество, включая эмиграцию, и русская литература в те времена были ещё не разделены: и те, кто стоял по ту сторону, и по эту — были вместе. Вместе обживали новый город, вместе проводили дни. В это сообщество входила не только политическая эмиграция, были и люди с советскими паспортами. Вокруг Николая Крестинского, тогдашнего нового посла советской России, собиралась элитная группа немцев, поддерживавшая преобразования в России, в которую, кстати говоря, входил и Томас Манн.

Но, конечно, на страницах таких русских изданий, как «Дни», «Накануне», «Руль», продолжалась Гражданская война. Например, Александр Керенский, бывший премьер-министр Временного правительства, работал политическим обозревателем и редактором газеты «Накануне». В то же время здесь печатались Горький, Маяковский, часто приезжавшие в Берлин. На несколько недель в Берлине останавливался Есенин — все газеты были заполнены описаниями скандалов, связанных с его именем. Похоже, что оба — и Есенин, и Дункан — всячески подогревали интерес прессы к своим персонам.

Золотое время для русской культурной жизни было в самом начале, с 1921 по 1924 год, до денежной реформы в Германии. Потом всё пошло на убыль, но всё-таки до 1930 года русская диаспора в Берлине жила очень активно. На выставке можно проследить жизнь русской общины с её первых шагов. Многие приехавшие сюда были уверены, что они здесь временно, на пару недель, большевики исчезнут, всё успокоится, и они вернутся на родину. В начале двадцатых годов появляется первый русский бизнес: рестораны, фарфоровая фабрика, выпуск пластинок, русские школы. Появились первые общественные организации. Было несколько крупных театральных групп, особо выделялась «Голубая птица» — они записывали свои выступления на пластинки и пользовались популярностью.

В самые насыщенные годы русской эмиграции в Берлине было порядка четырёхсот тысяч человек. Как и сейчас, в веке прошлом для немцев русскими были все, кто говорил на русском языке, не важно, был ли это Шагал из Витебска, или родившийся в Киеве Вертинский, или Семён Дубнов из Могилёва.

— Были ли у русских свои любимые места, можно ли выделить те районы Берлина, которые можно назвать «русскими»?

— Были ли у русских свои любимые места, можно ли выделить те районы Берлина, которые можно назвать «русскими»?— На выставке представлена карта берлинских адресов русской эмиграции. Старинный район Берлина Шарлоттенбург был попросту переименован в Шарлоттенград — из-за большого скопления русских. Одно время даже переиначили название знаменитой Кудамм (Курфюрстердамм) в «Нэпский проспект», обыгрывая ленинскую политику НЭПа и в память о Невском проспекте.

Магический треугольник для русской общины Берлина того времени сложился в районе столичных улиц Кайзерин-Аугуста-платц — Ноллендорф-платц — Витембергер-платц. Мы представляем на выставке достаточно редкую книгу «Петербург на Витембергской площади». Именно здесь проходила интенсивная жизнь в русских салонах, кафе.

Наиболее популярным было кафе «Прагер Диле» — непременный адрес посещения для всех прибывающих в Берлин русских. Андрей Белый даже пытался ввести и в немецкий, и в русский языки неологизм «прагадильствование», под этим словом он понимал разглагольствование и философствование о русской действительности в дыму и за рюмкой коньяку.

Это кафе удивительным образом подходило для всех представителей русскоязычной общины — здесь были и завсегдатаи, покинувшие родину по политическим мотивам, и те, кто, обладая советским паспортом, работал в Берлине, как, например, Илья Эренбург. У него был советский паспорт и свой столик в кафе — здесь стояла его печатная машинка, здесь он и работал.

Но, к сожалению, вся эта история растворилась, вы не найдёте сегодня в Берлине даже табличек, указывающих, где жил Набоков или Горький.

— Особо на выставке выделена фигура художника Николая Загрекова — ему посвящена достаточно большая часть экспозиции, с чем это связано?

— Особо на выставке выделена фигура художника Николая Загрекова — ему посвящена достаточно большая часть экспозиции, с чем это связано?— Да, на выставке посетители могут заглянуть в мастерскую уроженца Саратова Николая Загрекова. Он приехал в Берлин в 1921 году и очень быстро включился в жизнь города — получал большие заказы на портреты видных деятелей политического движения. Он и сам был активным участником общественной и политической жизни в двадцатые-тридцатые годы.

Относительно недавно в Германии проходила выставка «Русские, немцы, 1000 лет соседства». Нужно заметить, российские учёные выполнили свою работу отлично: выявили и показали, как много сделали немцы для науки, культуры, истории государства российского. Немецкие же коллеги, на мой взгляд, сделали свою работу на троечку. Могло сложиться впечатление, что немцы постоянно делали вклад в развитие России, а русские в развитие Германии — нет. У посетителей той выставки могло возникнуть мнение, что это была такая улица с односторонним движением, только немцы принимали деятельное участие в судьбе России, но не наоборот.

А это совсем не так, просто русские практически с XIX века очень часто как бы растворяются в немецкой культурной среде и уже перестают немцами восприниматься как носители какой-то другой культуры. Пример художника Загрекова можно считать иллюстрацией к такому ходу вещей. Гражданство он получил только в 1952 году, но принимал активное участие в гражданских и политических мероприятиях Берлина и восстанавливал общество берлинских художников — был всегда в гуще событий. Но вы никогда не найдёте упоминаний в его жизнеописаниях о том, что он русский.

В то время огромная часть русской интеллигенции работала и на немецкие издательства, активно включалась в местную политическую жизнь. Не было закрытости, достаточно сказать, что в 1921 году было девять русскоязычных газет, а через два года их стало уже 39. С 1922 по 1923 год в Берлине было издано больше русской литературы, чем в Москве и Петербурге вместе взятых. Ремизов издал семнадцать книг за год, Белый — семь своих книг.

Так что Набоков, писавший о закрытости русской эмиграции, если и был прав, то лишь отчасти.

Также по теме

Новые публикации

С 1 по 5 июля на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря в городе Печоры проходит заезд «Русское слово» Всероссийского проекта «Истоки.Школа», который реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» по инициативе Президента России. Он объединил 155 преподавателей русского языка и литературы, словесников, поэтов и писателей из разных регионов России.

С 1 по 5 июля на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря в городе Печоры проходит заезд «Русское слово» Всероссийского проекта «Истоки.Школа», который реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» по инициативе Президента России. Он объединил 155 преподавателей русского языка и литературы, словесников, поэтов и писателей из разных регионов России.  C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир».

C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир».  Выбор правильного прилагательного для описания чего-то, что относится к мальчикам, может вызвать затруднения. В русской речи существует несколько вариантов: мальчиковый, мальчуковый, мальчишечий, мальчиший и мальчишеский. Каждый из них имеет свой стилистический оттенок, который важно учитывать.

Выбор правильного прилагательного для описания чего-то, что относится к мальчикам, может вызвать затруднения. В русской речи существует несколько вариантов: мальчиковый, мальчуковый, мальчишечий, мальчиший и мальчишеский. Каждый из них имеет свой стилистический оттенок, который важно учитывать.  30 июня 1914 года родился выдающийся русский учёный и авиаконструктор, один из главных создателей советского «ядерного щита», разработчик орбитальных станций и самой мощной советской ракеты-носителя «Протон» Владимир Николаевич Челомей.

30 июня 1914 года родился выдающийся русский учёный и авиаконструктор, один из главных создателей советского «ядерного щита», разработчик орбитальных станций и самой мощной советской ракеты-носителя «Протон» Владимир Николаевич Челомей.  Россия и Африка стремительно развивают сотрудничество на многих площадках, включая спортивные. В боксе и других единоборствах крепкие взаимоотношения тянутся ещё с советских времён. Россияне готовы придти африканцам на помощь в развитии спорта, а те отвечают искренним интересом, энтузиазмом и готовностью к совместной работе. В ринге и вокруг него.

Россия и Африка стремительно развивают сотрудничество на многих площадках, включая спортивные. В боксе и других единоборствах крепкие взаимоотношения тянутся ещё с советских времён. Россияне готовы придти африканцам на помощь в развитии спорта, а те отвечают искренним интересом, энтузиазмом и готовностью к совместной работе. В ринге и вокруг него.  Прилагательное «коварный» определяет одно из самых негативных человеческих качеств, проявляющееся в скрытной злонамеренности. Слово давно прижилось в речи, однако его этимология не является очевидной. Выясним, кого раньше называли коварным и как трансформировалось со временем значение этой лексемы.

Прилагательное «коварный» определяет одно из самых негативных человеческих качеств, проявляющееся в скрытной злонамеренности. Слово давно прижилось в речи, однако его этимология не является очевидной. Выясним, кого раньше называли коварным и как трансформировалось со временем значение этой лексемы.  Учащиеся русской школы в Оффенбурге берутся за ложки не только в обед и ужин. Вот уже 10 лет в городе существует ансамбль юных ложкарей, который выступает на городских мероприятиях, больших фестивалях в Германии и за рубежом. Игра на ложках погружает в мир русской культуры не только школьников, но и зрителей.

Учащиеся русской школы в Оффенбурге берутся за ложки не только в обед и ужин. Вот уже 10 лет в городе существует ансамбль юных ложкарей, который выступает на городских мероприятиях, больших фестивалях в Германии и за рубежом. Игра на ложках погружает в мир русской культуры не только школьников, но и зрителей.