Составные лексемы с дефисным написанием двух или более элементов часто вызывают затруднения при склонении и определении рода. Умение правильно их употреблять в речи – важный показатель грамотности. Предлагаем разобраться в грамматических тонкостях конструкций типа музей-усадьба, прайс-лист, счет-фактура и др.

Составные лексемы с дефисным написанием двух или более элементов часто вызывают затруднения при склонении и определении рода. Умение правильно их употреблять в речи – важный показатель грамотности. Предлагаем разобраться в грамматических тонкостях конструкций типа музей-усадьба, прайс-лист, счет-фактура и др. Пророк или учёный? 150 лет Владимиру Вернадскому

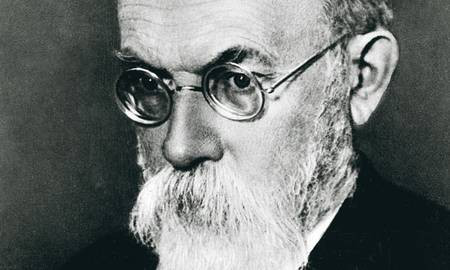

Сегодня исполнилось 150 лет со дня рождения великого русского учёного – Владимира Вернадского. Как это часто у нас бывает, почти никто об этом в СМИ не вспомнил. Такова ирония судьбы учёного – все кричат о том, что Россия всё больше и больше отстаёт от развитых стран в науке, но забывают по достоинству оценить своё великое – без всяких натяжек – прошлое.

Владимир Иванович Вернадский родился 28 февраля (12 марта) 1863 года в Петербурге, в 1885 году окончил естественное отделение физико-математического факультета Петербургского университета и остался при университете хранителем минералогического кабинета. Вскоре молодого геолога заметили в научных кругах, он был приглашён на работу в Московский университет. В 1904 году Вернадский становится заведующим минералогическим отделением Геологического музея в Петербурге. В 1908 году он избирается экстраординарным, а в 1912-м – ординарным академиком.

Это очень плодотворное время для учёного – он проводит его в постоянных разъездах – научных командировках, встречах, организует минералогические экскурсии на Урал. С началом Мировой войны обнаружилась слабая разведанность минеральных ресурсов России. И Вернадский принимает активное участие в деятельности Комиссии по изучению естественных производительных сил страны, в ведении которой находилось 16 институтов.

Разнообразие научных интересов Вернадского очень велико. Выдающийся геолог, незадолго до Революции он начинает глубоко интересоваться строением живого вещества. В это время складывается его биосферное мировоззрение, результатом становится учение о биосфере, её структуре и законах развития.

Параллельно учёный ведёт общественную деятельность. Активный земец, один из создателей партии кадетов, он входил и в Государственный совет Российской империи. Во время Февральской революции Вернадский входит во Временный комитет Государственной думы – он был одним из его членов, подписавших письмо к царю с предложением отречься от престола. В это время он занимается реформой высшей школы и становится заместителем министра просвещения.

Когда в Петрограде становится опасно, учёный с семьёй перебирается на Украину, где деятельно занимается созданием Украинской академии наук, президентом которой он избирается единодушно.

Выдающийся учёный был востребован и в Советской России, он был одним из создателей плана ГОЭРЛО, пользовался поддержкой высшего руководства страны.

Даже в тяжёлые 1921-1922 годы он создаёт Радиевый институт. В 20–30-е годы, как и прежде, Вернадский не сидит на месте. Он поддерживает широкие научные связи с зарубежными учёными, постоянно выезжает в научные командировки за границу. Своего рода это отважность (вспомним и о сыне-эмигранте знаменитом историке Георгии Вернадском) – смелость учёного, который, несмотря на кипящие вокруг него политические страсти, продолжает заниматься тем, что считает самым важным.

При этом Владимир Иванович всегда оставался человеком с активной общественной позицией – он вовсе не замыкался в научной скорлупе. Известно, например, его критическое отношение к политике украинизации в 1920–1930-е годы. И тут он всегда был последователен. Точно так же в 1918 году Вернадский отказался принять украинское гражданство от гетмана Скоропадского. Считая себя русским человеком, он отстаивал единство России, был поборником русской культуры на Украине и противостоял любым сепаратистским течениям.

В 1928 году Вернадский создаёт Отдел живого вещества – Биогеохимическую лабораторию (Биогел АН СССР). Лаборатория, директором которого Вернадский оставался до последнего дня своей жизни, в 1947 году была преобразована в Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского.

В 1935 году в связи с резким ухудшением здоровья Вернадский уезжает в Карлсбад. После курса лечения он работает в Париже, Лондоне, в Германии. В этот период Владимир Иванович трудится над книгой «Научная мысль как планетное явление», которая была издана только после смерти учёного, в 1977 году.

Вернадского можно назвать и одним из отцов советского уранового проекта. В июне 1940 года Владимир Иванович получает от сына из США вырезку из газеты, где сообщалось о разворачивании работ по «новой ядерной энергии». По его инициативе и при непосредственном участии была образована большая комиссия по урану, в которую вошли И.В. Курчатов, С.И. Вавилов, Д.И. Щербаков, П.Л. Капица и другие.

В июне 1941 года семья Вернадских эвакуируется в Казахстан, где в течение двух лет Владимир Иванович работал над своим обобщающим трудом «Химическое строение биосферы Земли и её окружения». За два года до смерти, в 1943-м, Вернадский становится лауреатом Сталинской премии I степени. Получив сумму в 200 тысяч рублей, половину он передаёт на нужды обороны.

Скончался Владимир Иванович Вернадский 6 января 1945 года от кровоизлияния в мозг.

Всё вышеперечисленное – лишь голый костяк, схема биографии учёного. Охватить все его достижения, написать обо всех его трудах и интересах практически невозможно – слишком они разнообразны. Научное наследие Вернадского насчитывает более 700 трудов. Он основал новую науку биогеохимию и сделал огромный вклад в геохимию. Из философского наследия Вернадского наибольшую известность получило учение о ноосфере. Он считается одним из основных мыслителей направления, известного как русский космизм.

Вернадский был великим геологом, биохимиком, оригинальным мыслителем, общественным деятелем и организатором науки. В научно-философском наследии Вернадского главное – новый подход к человеку, которого он включает в единый процесс самоорганизации вещества, от неживого через живое вплоть до создания ноосферы. Его идея о том, что превращение биосферы в ноосферу, превращение человечества в действенный механизм регуляции природных процессов сейчас очень актуально. Тогда влияние человечества на природу уже сказывалось, но ещё не было столь критичным.

Вписав человека и человеческую историю в единый биохимический процесс, Вернадский, пожалуй, с полным правом может быть самым системным мыслителем XX века. Как ещё можно, например, оценить его постулат о создании единой для человечества информационной системы как не предвидение возникновения Интернета (разумеется, речь идёт о принципе, а не о конкретных формах)?

Самое интересное в том, что мы далеко не всё ещё знаем об идеях Вернадского. Его архивы обширны, и притом до сих пор не опубликованы. Сейчас идёт процесс их разбора, и здесь ещё огромное поле для работы – не только историков, но и учёных-естественников.

Борис Серов

Также по теме

Новые публикации

Составные лексемы с дефисным написанием двух или более элементов часто вызывают затруднения при склонении и определении рода. Умение правильно их употреблять в речи – важный показатель грамотности. Предлагаем разобраться в грамматических тонкостях конструкций типа музей-усадьба, прайс-лист, счет-фактура и др.

Составные лексемы с дефисным написанием двух или более элементов часто вызывают затруднения при склонении и определении рода. Умение правильно их употреблять в речи – важный показатель грамотности. Предлагаем разобраться в грамматических тонкостях конструкций типа музей-усадьба, прайс-лист, счет-фактура и др.  Уже три месяца Полина Квитных, уроженка Красноярска, преподаёт русский язык детям и подросткам в Нигере. Её ученики уже не представляют своей жизни без знакомства с новыми русскими словами, играми с матрёшками и весёлых песенок из советских мультфильмов, которые включают в Русском доме на переменах.

Уже три месяца Полина Квитных, уроженка Красноярска, преподаёт русский язык детям и подросткам в Нигере. Её ученики уже не представляют своей жизни без знакомства с новыми русскими словами, играми с матрёшками и весёлых песенок из советских мультфильмов, которые включают в Русском доме на переменах.

3 июля в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» состоялся круглый стол «Курс на грамотность! Как сохранить русский язык в эпоху цифровизации», организованный Союзом журналистов Москвы. Участники круглого стола – представители государственных структур, отраслевых объединений, академического сообщества, преподаватели и студенты журналистских и гуманитарных факультетов – обсудили важнейшие аспекты современной языковой ситуации.

3 июля в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» состоялся круглый стол «Курс на грамотность! Как сохранить русский язык в эпоху цифровизации», организованный Союзом журналистов Москвы. Участники круглого стола – представители государственных структур, отраслевых объединений, академического сообщества, преподаватели и студенты журналистских и гуманитарных факультетов – обсудили важнейшие аспекты современной языковой ситуации.  Привычные слова часто хранят в себе удивительные истории, стоит только обратить внимание на их древние корни. Сегодня мы проследим за увлекательной эволюцией одного из таких корней и обнаружим неожиданную связь между словами «опекун», «печень», «беспечный» и др. Если открыть «Словообразовательный словарь…» А. Н. Тихонова, то можно увидеть, что слова «обеспечение», «печень», «беспечный» и «опекун» не являются однокоренными. Однако исторически в этих лексемах выделяется корень печ-/пек-, который делает данные слова родственными.

Привычные слова часто хранят в себе удивительные истории, стоит только обратить внимание на их древние корни. Сегодня мы проследим за увлекательной эволюцией одного из таких корней и обнаружим неожиданную связь между словами «опекун», «печень», «беспечный» и др. Если открыть «Словообразовательный словарь…» А. Н. Тихонова, то можно увидеть, что слова «обеспечение», «печень», «беспечный» и «опекун» не являются однокоренными. Однако исторически в этих лексемах выделяется корень печ-/пек-, который делает данные слова родственными.

С 1 по 5 июля на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря в городе Печоры проходит заезд «Русское слово» Всероссийского проекта «Истоки.Школа», который реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» по инициативе Президента России. Он объединил 155 преподавателей русского языка и литературы, словесников, поэтов и писателей из разных регионов России.

С 1 по 5 июля на базе Паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря в городе Печоры проходит заезд «Русское слово» Всероссийского проекта «Истоки.Школа», который реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» по инициативе Президента России. Он объединил 155 преподавателей русского языка и литературы, словесников, поэтов и писателей из разных регионов России.  C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир».

C 17 по 30 июня 2025 года в Горно-Алтайске прошла очередная, уникальная по масштабу и содержанию смена языкового лагеря для школьников Монголии – часть межгосударственного образовательного мегапроекта «Языковой мост Россия – Монголия 2025», который проходит при поддержке фонда «Русский мир».